装饰50年史

作者:三联生活周刊(文 / 李孟苏)

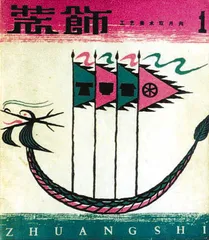

( 《装饰》杂志创刊号

)

( 《装饰》杂志创刊号

)

装饰并不等同于设计

1958年《装饰》创刊,刊名是创办人之一、首任主编、装饰艺术大师张光宇确定的。选用“装饰”一词,现任常务副主编方晓风认为,张光宇深有用意。张光宇认为装饰是中国文化的一个重要特征,而不仅是工艺美术的一个表现成果:“‘装’字点出了功能需求,‘饰’字点出了审美需求,‘装饰’一词代表了内容与形式的结合。‘装饰’与‘设计’并不能等同,装饰意味着一种更为广泛并且源远流长的文化传统,人们对生活中一切事物所具有的审美需求和审美冲动,隐含了一个价值观的标准。设计,则是脱胎于西方文化背景的引进品种,是源于装饰需求的一种社会分工。今天看来,《装饰》这一刊名很有前瞻性,由于现代主义运动的影响,设计总是带着精英主义居高临下的姿态,这一姿态在西方也正受到置疑、反思。”刊名定下来后,第一任执行编委之一张仃先生在封面上画了“衣、食、住、行”四面大旗,表示杂志要密切关注民生问题。

杂志的性质被定为中央工艺美术学院(现为清华大学美术学院)的学报,是我国最早也是目前唯一的艺术设计综合性学术刊物,至今理论性文章仍是杂志的重要内容。它办得并不枯燥,文章普遍短小,即便是学术文章,不兜圈子,不虚伪。这种风格是杂志早期的参与者、撰稿人张光宇、张仃、雷圭元、陈叔亮、沈从文、陈之佛、吴劳、丁聪、徐振鹏等大师们确立的。他们学养深厚,开放包容,接受了西方先进的装饰艺术观念,其眼界和传递给读者的信息在今天看来也颇有远见。

比如在创刊号上,参加过建国瓷设计和监制以及“十大建筑”内部装饰设计的徐振鹏先生撰文谈汽车设计,对于东风汽车上车头的龙形装饰、车尾的宫灯棒式等民族元素委婉地提出了看法,暗示无需为了强调文化的本土性而刻意使用本土文化符号。他还提到“中央工艺美术学院和清华大学在造型和美术设计方面已与长春第一汽车厂和北京第一附件厂进行协作”,指出应重视培养“具有科学知识、技术水平和艺术修养”的技术美学人才。第4期上,中央工艺美术学院前副院长吴劳发表文章,谈会展设计中如何使用色彩、光线、家具等元素。1984年,中央工艺美术学院成立我国第一个工业设计系,这一年第4期的《装饰》上作者王明旨指出,工业设计已经扩展到对生活方式的设计,对文化、心理和环境的设计,“起到了刺激人们的购买力,再生产,再刺激购买力的作用”,必须警惕它的副作用所带来的环境恶化、人类心理负担加重的影响。这篇文章还提及今天在中国很流行的日本品牌“无印良品”,称赞其设计“把华丽的装饰费用应用到产品的品质上”,塑造出返璞归真的风格。

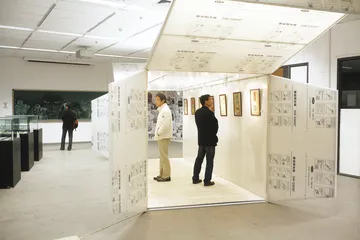

1961年之前编辑们不可能获得来自西欧和美国的最新潮流资讯,最大的信息来源是苏联、东欧国家。方晓风谈到,这一时期杂志里的海外信息一是驻外大使馆带回来,再请老院校里精通外文的教师翻译的资料;二是留学生、海外特邀编辑从国外寄回的稿件。为配合《装饰》50周年庆,编辑部在清华大学美术学院做了个“装饰·中国路——新中国设计文献展”。记者在展品中看到一位叫白崇礼的留学生1959年从布拉格写来的信,信中询问编辑部是否收到委托中国杂技艺术团捎回去的“儿童玩具数件、谈捷克儿童玩具的稿件”。1980年复刊后,信息来源不再是问题,却要面对信息泛滥。方晓风不否认网络带给杂志的压力,他说:“网络海量的信息中绝大多数是垃圾信息、重复信息,要搜索到你所需要的信息所花的成本很高。我们现在要做的是充当搜索引擎先为读者筛选高质量的信息,同时通过设定学术门槛,保证信息的质量。”

方晓风很赞赏杂志从创办之期就散发出的率真、朴素气质,尽管“反右”运动尚有余波,但作者和编辑仍旧坦率直言,针砭时弊。1959年第6期,中央工艺美术学院教师顾方松以笔名“古松”发表短文《奇风不可长》,批评某些陶瓷厂、针织厂片面追求设计上的奇迹,比如酒杯底上装鸽哨,饮酒时嘴唇接触到杯缘,通过声学原理杯子便发出响声,还有陶瓷厂在莲蓬形壶盖上安一只癞蛤蟆,那些莲蓬里的莲子居然还能转动。他指出这样的“奇”不是美,设计者根本不考虑工艺、装饰、实用和成本,而且聚餐时使用“响杯”实在“不见得优雅”。顾方松显然没有顾及彼时的大跃进,果然随后就有两篇文章批评顾方松夸大大跃进中偶然出现的缺点,无视“工艺美术事业在大跃进中取得的伟大成就”,“歪曲了工艺美术的发展方向”,并上纲上线到“资产阶级知识分子进行阶级斗争的工具和手段”。

他们应该叫“设计师”,而不是“美工”

( “装饰·中国路——新中国设计文献展”展出现场

)

( “装饰·中国路——新中国设计文献展”展出现场

)

早期的《装饰》杂志用的纸张并不好,由于印刷技术的限制,看上去比较粗糙,只有寥寥几页彩色内页,但比起同时代的其他杂志,它算得上图片丰富、版式活跃,因此又像信息手册、设计画册。在互联网没有兴起的年代,它成为轻工行业美工、艺术爱好者的“圣经”。其创刊号发行量还只有2500册,第2期就急升至2万册,上世纪90年代发行量最高至10万册。

从某个角度讲,《装饰》杂志为所谓的“美工”正了名,肯定、提升了他们的存在价值。1990年之前,很少有人知道设计师为何许人,建筑设计院只有工程师,给布料、搪瓷缸、图书封面画上花花草草的那是美工。1987~1992年任主编的何燕明告诉记者:“‘工艺美术’是20世纪50年代才提出来的,以前叫图案、实用美术、应用美术,很长一段时间内人们对工艺美术的概念、性质、特点、范畴都不是很清楚。艺术院校还有一个偏见,排在第一位的是西画系,其次是国画、雕塑,再后是图案系。图案系很不受重视。实用美术、应用美术系培养出的人才毕业以后去广告公司,或者到哪个企业、电影院画海报,能到印染厂、出版社工作就很幸运了。”50年代政府对工艺美术的定位,在何燕明等历史亲历者看来也是匪夷所思。

( “装饰·中国路——新中国设计文献展”展品

)

( “装饰·中国路——新中国设计文献展”展品

)

1949年以后的经济过渡时期,毛泽东定下了以手工业的原始积累为中国实现工业化创造条件的国策,工艺美术归手工业管理局(就是后来的轻工业部)主管。这使得中国工艺美术的主要形态即为手工业,特别是牙雕、贝雕、织绣、景泰蓝、玉器、雕漆、艺术陶瓷等特种工艺。《装饰》杂志前任主编杭间说,特种工艺品以宝石、金、银等贵重材料制作,具有所谓东方文化的特征,“为每一次中国现代化的追求最初开始时充当了基本外汇积累的重要力量”,在我国工业制成品没有形成强大的出口竞争力之前,特种工艺品是国家换取外汇的重要贸易商品之一。所以50年代中苏关系进入蜜月期后就会有工艺品大量外销,到了80年代开始改革开放,传统工艺品的生产也随之重新恢复。处于这一语境中的美工待遇如何,可想而知,他们必须服从行政领导的价值判断:凡是材料贵重的即为价值高的,不能创造经济效益的艺术品毫无价值。中央工艺美术学院前院长、《装饰》第一任执行编委张仃的一个著名典故可以作为注脚:1956年,张仃前往巴黎做世界博览会中国馆的总设计,借机想去拜访偶像毕加索。他选了一对门扇大的木版水印门神画做礼物,随团的政工干部认为它们宣扬了封建迷信,不允许他送。

用蒙德里安的抽象画做暖壶外壳的装饰图案,更要改变其软木塞式的结构

( 何燕明

)

( 何燕明

)

国家对工艺美术的定位让我国企业多年忽略设计。著名设计师童慧明认为,在机械设备、交通工具、仪器仪表等工业产品行业,工程师顺带着就设计了产品外观。他们的问题在于只解决了“物与物”的关系,未能解决“人与物”的关系,一切与人使用有关的因素,如人体工学质量、控制系统的视觉传达质量、控制部件的实用度、整机造型的统一、外观色彩和表面处理的适度、机器与环境的关系等方面缺乏设计,或根本没有设计,以至于产品使用起来极不方便,外观丑陋影响了销路。

而轻工业产品(后来称日用消费品)的生产,在工业美术界人士看来,犯了两个错误。从1987年开始担任《装饰》编委、顾问的艺术家袁运甫先生说,错误一是实用品美术化,将日用品设计简单理解为产品表面的美化。基于这种认识,日用品只在表面色彩和装饰上千变万化,产品的使用方式、基本功能和结构上极少有设计进展,比如暖壶,美工会想到用蒙德里安的抽象画做外壳的装饰图案,却不会改变软木塞式的结构;二是泛“特种工艺”化,将“工艺美术”的范围局限在景泰蓝、玉器、牙雕等传统特种工艺范畴,似乎只是个陈设品。即便是“现代工艺美术”,也只是在设计观念、表现手段、材料上略有更新,并没有改变其“欣赏品”的性质。

20世纪50年代,我国的日用消费品基本由地方性民间手工艺作坊生产,60年代以后逐渐采用机械化大工业生产模式,一些工业化程度较高的日用品,如俗称“四大件”的手表、自行车、缝纫机、收音机开始普及。在轻工业总产值中,工业产品远远超过了陈设用的工艺美术品,但设计思想并没有随着生产方式的演变而进入工业化时代。童慧明说:“这种观念还带来一个结果:我国对‘优质产品’的定义,只有‘加工质量’的意思,无视产品设计,而德国工业同盟在20世纪初就提出优质化的产品要有优良的设计和精湛的加工质量,缺一不可。”普通消费者也有认识偏差,特别在物质短缺的年代,买日用品的时候只要求“它是个椅子、收音机、水壶”,别无其他。张光宇、张仃等前辈从1958年即致力于《装饰》杂志的审美普及工作听起来是那么奢侈,他们推崇的19世纪中期工艺美术运动旗手、英国工美大师威廉·莫里斯坚持的一条准则“不要在你家里放一件虽然你认为有用,但你认为并不美的东西”,在100年后的中国仍然显得不合时宜。

《装饰》成立的20世纪50年代末,恰好是欧美工艺美术行业飞速发展的年代。瑞典人英格瓦·坎普拉德创办的宜家已经初现设计帝国的雏形,逐渐在形成“宜家式”的生活方式和价值体系;英国的泰伦斯·康伦崭露头角,他在60年代建立了自己的设计品牌和企业,成为英国现代设计的祖父;日本的设计开始起步,并依靠现代工业设计成为经济强国。同一时期,中国的社会经济状况很特殊,不可能产生宜家和康伦。将“工艺美术”与“特种工艺”画等号,则使得张仃、常沙娜等大师的作品无缘于市场——他们的景泰蓝果盘、烟缸、乔其纱丝巾等日用品设计,被应用于制作高档工艺品,只少量生产,作为高档礼品用来馈赠国际友人。计划经济体制内,他们甚至不能掌控自己的设计。工艺设计不被商品化,没有进入商业体系,自然“不能美化人民生活”(陈叔亮语),这完全违背了张光宇、陈叔亮等人的办刊宗旨,对中国设计大师和普通消费者,都是损失。

方晓风说:“现代人购买一件产品其实买的是其中蕴藏的价值观。”这需要设计师首先建立自己的价值体系,但是今天中国的艺术设计教育——1998年国家教育部颁布的学科目录将“工艺美术”改为“艺术设计”——急功近利,对学生的审美教育都没有实现,何以奢谈其他?袁运甫对艺术设计专业的盲目扩招甚为不满,“现在连农业大学、外语学院都开设了艺术设计专业”,以至于在设计业内对设计师普及审美,还将是偏重专业性的《装饰》今后的一个重要职责。■ 设计艺术学张光宇装饰中央工艺美术学院设计公司张仃艺术工艺美术