瓷器的“器”与“气”

作者:钟和晏(文 / 钟和晏)

( “不能没有你”; )

( “不能没有你”; )

在南通的一家窑场车间里,一位穿围裙的年轻工人正在往一个个玻璃盒里倒注白色的石膏浆。这些简陋的玻璃盒四面用砖头顶上,旁边还严严实实地捆绑了绳子。他一脸严肃地闷头干活,也不向你解释他正在干什么。那时候已经是晚上,车间里的日光灯有些惨白,机器的轰响增加了单调疲惫的感觉。

“这是瓷器最初的制模工序,把已经做好的瓷器原型用石膏分片,再用这个模子去灌浆。”王侠军解释说。就像照片的底片一样,原型的阳模被翻成阴模,再把原浆灌进去,因为泥土的特性,需要非常精准的石膏分片,否则灌浆之后模片会非常粗糙。如果是一件造型复杂的瓷器,比如一头牛,就要用牛身、尾巴、耳朵、牛腿等不同附件的模子去制作。

在另一个车间里,另一个带着袖套的高个子工人在小心地打开一个石膏模具,里面是已经成形的花瓶素胎。在被放进窑炉之前,瓷胎的颜色是素净的灰泥色。

隔了一天,王侠军出现在北京银泰三楼他的旗舰店里,虽然这里是和简陋的车间完全不同的环境,他还是那种温和淡定的神情。展柜里射灯下是一件件已经脱胎换骨的瓷器,无一例外的素肌白瓷,釉色有点透明的全瓷釉。虽然是光亮洁白的新瓷,但又不至于白得刺眼。

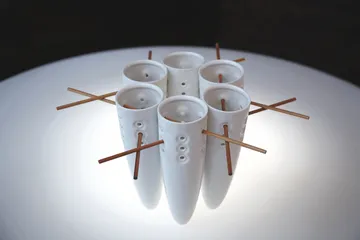

有一件瓷器很引人注目,几乎是方方正正的“帝国记忆”。它由6个构面构成,两条平行线支撑起整个壶体,左右两边像两道笔直的墙壁一样垂直下来,和中间的弧面构成一个中空的部分。倒茶的时候,需要恭敬地双手握住这两壁。

( 王侠军和他的“八方新气”

)

( 王侠军和他的“八方新气”

)

今年初,日本建筑师安藤忠雄到台湾地区台中亚洲大学展示他为这所大学设计的艺术馆模型,一个由3个三角形堆起而成的主体结构,象征自然、建筑与环境的相互关系。从校长蔡长海的收藏品礼物中,安藤挑选了这把“帝国记忆”。大概因为建筑师的身份,也因为了解工艺的难度,所以才会看中这样有棱有角的瓷器。

问题是,这样笔直的线条是怎么挺立起来的?

( “祥龙献瑞”

)

( “祥龙献瑞”

)

从瓷土的特色来说,高岭土与长石混合成的全瓷土收缩率是15%。全瓷色泽白、硬度强、质地细密,因为收缩率高,成型率就低。一般半瓷土收缩率是8%,白云土只有4%。白云土远看很像全瓷,拿起来却轻,也容易漏水。

熟悉瓷器制作的人知道,一般的瓷器都避讳直角,只有圆形是最规则的收缩比例。在1280℃的高温下,在瓷土的瓷化过程中,即使有模具支撑,直线部分会歪斜、平面部分会凹塌、伸长部分会缩短,一旦收缩度不均等整个陶瓷就会碎裂,最后几乎都是东倒西歪。

( “水平” )

( “水平” )

在制作过程中,先是软湿泥坯变形的阶段,线和面的精准利落就很难达到,容易破坏泥坯表面的肌理或是形成裂纹。渐渐的泥坯变得干燥,不再有变形的问题,但坯的结构还是松散的,一碰撞就会断裂塌陷。即使整好形之后,仍然难以搬动上窑。

直角和弧线、球面的搭接是另一个问题,也就是瓷胎与瓷胎交接处的均匀挂釉。古代瓷器中,几乎很难见到器皿尖部是直角的,即使大器型的壶、瓶、罐、坛,瓷面的搭接处也不会出现直线。“八方新气”做成功的第一把壶“海量”,壶把是有厚度的直角,跨距很宽。第一次看到设计图,窑厂的老师傅说,这一定是不懂瓷器的人画的图。

( “祝福” )

( “祝福” )

“我们希望能够突破瓷土高温会收缩、会变形的特性,制作出和过去完全不同形式的产品。这里也有理想或者使命的成分,希望能够创造一个中国形制的新风格。”王侠军说。按照他更加书面的表述,“从随性敏感流动的泥浆开始,经克服瓷土原始先天脆弱的材性,到瓷化出坚实温润亲切的质地,就是站相骨子里的锻炼”。

“站相”也是他其中一个瓷器系列的名字,绝大部分都是守中持正、章法有序的器型,大块面积的简约中带着细微的繁复装饰,加上比例与细节的讲究。所谓“站有站相、坐有坐相”是精神庄重的仪态,也有美学上明朗简洁的自在神情。

“祥龙献瑞”是圆鼓形的瓶身,仍然依赖两条平行线支撑起整个身体。“日月明”是拱形托起圆盘的大开大合,也是运河拱桥的意象。有一件“三多九如”瓶构思来自象征“释、道、儒三教荟萃”的少林《混元三教九流图》石碑,“三多”代表多福多禄多寿,从这个概念中再延伸出9个小龙,如山、如川、如日、如月、如岗、如岭、如南山、如松柏,都是很吉祥的意思。

在台湾,王侠军的名字一直是和琉璃联系在一起的。1988年从美国底特律设计学院学习玻璃制作回国,和张毅、杨惠珊一起成立“琉璃工房”,后来自创“琉园”。玻璃制作,他用的失败率很高的脱蜡铸造法,因为高温度工序,玻璃与蜡之间的造型、镂空、倒角、雕刻容易产生收缩变形,每件作品大概要47道手工完成。后来,他的几件琉璃作品被北京故宫博物院、中国国家博物馆、英国维多利亚亚伯特工艺博物馆等收藏。当年,国民党主席连战和亲民党主席宋楚瑜访问大陆时带的礼品都出自“琉园”,连战带了18件,宋楚瑜带了42件,梅艳芳、张国荣的骨灰坛也都是“琉园”吹制的。

今年55岁的王侠军出生印尼的华侨家庭,8岁到台湾地区,他的父亲是印尼一家学校的董事。“我常常觉得他们那个家族的DNA蛮能干的,手很巧。他父母什么都会做,衣服、家具、手艺,还开照相馆,甚至给人镶金牙。”王侠军的妻子沈静君说,“基本上他们是蛮传统的一个家庭,他们的观念是很中国的。”

把一盏光洁的白釉茶碗放在手心或者触在唇间,确实会产生另外的感觉,好像和它之间有了那么点交流。“相由心生”是由内而外,也许有时候也可以由外而内,借用外物触及和改变自己的内心,借细细体味而物我相惜。

在“站相”系列的高贵庄严之外,这里也有一些更加柔和细腻、和日常生活本身有关的小器皿,可以每天形影相随的茶杯茶碗。“皓月”摆在那里是一个圆满的葫芦造型,翻转过来就是一件茶杯,正好卡在底座的洞口上。一件小小的白杯,耳托却是海浪的形状。茶水里也可以听到澎湃的海浪,“风生水起”的观念转变成对生活的细致触觉,一种来自美感的内蕴精神。■

我的每件东西最想描述一种“气”

三联生活周刊:被安藤忠雄收藏的“帝国记忆”,它的设计概念是受到商周的鼎的影响?

王侠军:其实我的每件东西最想描述一种气,有的是明快的,有的非常庄严,不同的设计有不同的主张。除了把中国瓷器做得精美优雅,更重要的是要创造一个意象。我们一直希望“八方新气”是气定神闲,这个气是正面能量,让人对生命有更积极乐观的态度。我觉得中国的鼎很特别,三角鼎立、上大下小,代表顶天立地的担当,只有鼎有这种印象。

三联生活周刊:气主要还是依靠材质和器型来实现?

王侠军:当然,器型很重要。这个茶壶要双手捧起,它的样子包括上面重复的弧度,其实在营造一种繁文缛节,就像紫禁城的层层关卡是秩序和规矩,喝茶变成了仪式。我记得在美国学玻璃制作的时候,第一天去上课,那么坏的环境,玻璃高温那么难控制,觉得非常沮丧。假如当时看到这样豪气的壶,整个人也会庄严自信起来。

三联生活周刊:这七八年来对白瓷的研发,你们的主要成果是什么?

王侠军:过去我们做琉璃,玻璃工艺从春秋战国蜻蜓眼珠、魏晋南北朝佛教器皿到明朝花器和清朝的鼻烟壶,在中国文化里一直是边缘的,但也一直没有断过。可是民国之后就没有人再继续,我做“琉园”就是想打开中国人的玻璃世界。现在琉璃的广度有了,就是没有文化,大家都在互相抄袭。可是我们的瓷器呢?瓷器的没落、沦为代工厂实在没什么道理,我们想让大家知道瓷器还是有很多发展空间的,我们不一定对,但是开创了一个角度。当然,这个方向代价很大,第一次知道什么叫烧钱,每次一点火就提心吊胆,失败率高到无法想象,一般小件瓷器的平均良率为30%,大件收藏品只有5%。

三联生活周刊:那最后你们是怎么成功烧制的?

王侠军:用竹片、棉布、面纱把模具修平,完全用手工修出直线条,前后40多道工序,一般瓷器可能只有5道工。然后倒过来烧,像盖房子一样支架撑起来烧,用10多个托具托住保护来烧,一路下来从湿坯烧到干坯。

三联生活周刊:你会怎么感觉琉璃和瓷器这两种材质?

王侠军:琉璃和瓷器是截然不同的,琉璃是华光异彩、晶莹剔透,瓷器有更多的温润和手感,更加含蓄内敛一些。我也想把生活的感觉带进瓷器,温文儒雅、因果了然的,也能带动生活态度的进化。像这个胡椒盐罐是一个人在打坐的样子,禅修让你的精神得到粮食,胡椒盐罐也让你的口味有所精进。

三联生活周刊:听说你近20年来一直想做瓷器,第三次终于做成了?

王侠军:如愿以偿总算不错,可是每次都陷入更大的风险。这个也叫不自量力,确实有点天真。我去美国学玻璃的时候就带了很多的瓷器设计图,用纸剪的模型,到纽约一些卖家具、时尚用品的店去,他们说很好,你烧得出来我们就跟你订。回到台湾,我到做陶瓷最有名的莺歌镇找人生产,所有人都说你神经病,瓷器哪有这样设计的。后来有次去了日本金泽(很多日本传统工艺在那里都有基础,像金箔、漆器、陶瓷等都很有名)一家瓷器厂,社长说你的东西要用手工做,我们无法做。他让我参观他们的工厂,全部是用机器做的,那么大的工厂才30个工人。不过,他留下了我的两张设计图,半年之后寄回给我一个方把手的小杯子,还附带了4个托具。因为这件杯子,让我觉得我这些设计还是可能实现的。

三联生活周刊:你有次说过“气”和日本的“禅”不一样,在你的观念里两者的区别是什么?

王侠军:禅是比较静态的,人投入进去;气比较主动,是流动的。当然都是很开阔、留白的,可是在主动性里面有些区别。

三联生活周刊:这里是不是也有中国人的大国心态?

王侠军:当然要有,要不然我们做瓷器(china)干吗?■ 王侠军瓷器文化