待诏

作者:三联生活周刊(文 / 刘俏到)

待诏,古代官名,秦汉时出现,唐以后的皇宫才有正式编制和职务等级。最初的待诏多是写手,相当于大内低级文书或国家供养作家。后来随着皇帝业余生活的多样化,书画棋琴射甚至僧道医占之类的待诏都有了,于是待诏就有了陪玩陪乐、应召服务的性质。

盛唐时代,物质文明和精神文明两手都很硬,所以皇帝的欲望多,陪玩的待诏也多。唐代宝历二年(826),曾一次性辞退包括翰林待诏在内共1270人,可想当时待诏的规模。所幸待诏的地位并不高,比如唐文宗给翰林学士发放制服,有翰林待诏也提出要领,结果皇帝批示:“赐君子小人不同日,且待别日。”“别日”是何日,领导没说,谁也不敢问,估计不了了之。但可知在领导眼里,学士与待诏是君子与小人的区别。说实话,这是比较伤人的,难怪宝历年间待诏大裁员后,并未听说上访之类的后遗症。

尽管待诏这个群体成分复杂,位卑无权,但毕竟文人墨客雅士占主体,所以这是个出人才的圈子。随便掐指一数,文如汉代扬雄,诗如唐代杜甫,棋如唐代战胜日本国手的顾师言,画如宋代《清明上河图》的张择端,诗文书画俱佳如明代文征明,都是待诏出身。唐代还有个棋待诏,是来自新罗的朴球,诗人张乔称赞他“海东谁敌手,归去道应孤”。不过,我希望这不至使人误会中国的围棋源自韩国。

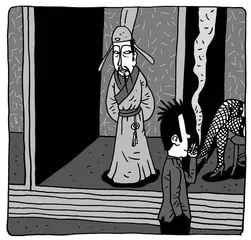

就字面而言,诏是皇帝的命令文告,待诏就是耗着守着等皇帝指示,所以待诏不是谁都能待、谁都能诏的。但正如阿Q指出的:和尚摸得,为什么我摸不得?于是我们可喜地看到,宋代以后的待诏开始走向民间。《水浒传》中,鲁智深找了个“打铁的待诏”打了把水磨禅杖,从此武功升级。刘唐向“篦头待诏”问路,于是和宋江接上了头。明代“三言两拍”中,还有泥水木作蒯待诏、浇蜡烛待诏、碾玉待诏、做扇子的待诏等等。仔细想来,待诏的平民化也很正常,就像我所在的这个小城,小归小,却照样有着皇帝不曾去过的“御景湾”和“御墅”。

行文至此,基本了解:凡以应召为特征、以服务为宗旨的第三产业从业者,都可称为待诏。在此情境下,《喜剧之王》中的周星驰应当理直气壮地自称“龙套待诏”,光明正大地教“待诏女郎”吸引顾客。■