麒麟村试验:土地流转的乡村变局

作者:王鸿谅(文 / 王鸿谅)

( 麒麟村呈丘陵地貌,责任田零星散布,这里的农业耕种只能依赖传统的农耕手段

)

( 麒麟村呈丘陵地貌,责任田零星散布,这里的农业耕种只能依赖传统的农耕手段

)

租赁土地

农民的朴实与生意人的精明,帮助余安全完成了最初的财富积累。揣着在长寿打零工一年攒下的200元钱,18岁的余安全来到重庆做起了水果贩子,挑着箩筐沿街叫卖。这也是上世纪80年代重庆许多农民惯常的谋生路,但不是每人都能有余安全的能耐,可以从小贩做到颇具规模的水果批发商。1998年重新回到麒麟村的余安全34岁,身家50万元,用他的话说,“不算首富,也是个富裕户”。

这样的自我描述相当克制。在人均年收入还不到2000元的麒麟村,50万元好比天文数字。麒麟村隶属重庆长寿区北部的石堰镇,村里是重庆东部农村常见的丘陵地貌,农田与耕地原本就随山势起伏分布不均,加上人多地少,在联产承包的时候更被划分得细碎而零星。人均不到9分地,却往往散落于十来处。双重现实决定了麒麟村的绝大部分耕地,至今只能依赖非机械化耕种,两者生产成本日益对比鲜明。余安全举例,“一亩地,机械化收割的价格是100元,而人工收割,价钱是300元”。余安全家里的3亩多地,以前一直是请人耕种,成本算下来,他的结论是“比买米还要贵”。“地里种粮食再也种不出钱来。”余安全的感叹,也是麒麟村4300多村民的集体无奈。

余安全并不懂得产业结构调整这样宏观的书面政策,但走南闯北的水果生意开阔了他的眼界,水果交易市场果农们年均每亩过万元的收益让他意识到,“不光是贩运水果能赚大钱,规模化、标准化种植水果同样能挣大钱”。他萌生了产销一体化的想法,把水果生意交给朋友代管后,回到麒麟村以每亩每年300元租下了34.3亩土地,种上了枇杷和葡萄。1998年的麒麟村,和余安全离家时的模样并没有太大变化,外出打工依旧是村民们最本能的选择,老人和孩子成为村庄的留守者。大量田地抛荒,交通依旧闭塞,出村依旧只有三条山路,辗转连接到102国道上,曲折泥泞不说,一到雨季,低矮石板桥还常常被河水漫过。这些年,陆续也有老板们到村里考察过,打算发展规模化养殖业,都因为交通和基础设施过于薄弱而放弃,村里的地价因此一直在低谷徘徊,最低能到每亩年租金60元,“只要比种粮强,农民就愿意让出土地”。

余安全给的地租在当时算是最高的,他的尝试也格外被关注。葡萄两年熟,枇杷三年熟,效益看起来太遥远。但余安全不担心,他下足了成本,不仅从成都龙泉驿买来了优质苗种,还专门请回了两名技术员,月工资开到了1400元。面对村民们的质疑,余安全算了一笔账,1998年的枇杷市场零售价一般在10元以上,批发价格可以卖到六七块钱一斤,亩产按1000斤算,收益可以达到六七千块钱,比种粮食要高出十余倍。

( 柑橘园承载了余安全(前)和村民们的希望,李小云和王秀珍夫妇(右一、右二)虽然选择外出打工,但他们相信土地入股是一种新的致富方式 )

( 柑橘园承载了余安全(前)和村民们的希望,李小云和王秀珍夫妇(右一、右二)虽然选择外出打工,但他们相信土地入股是一种新的致富方式 )

余安全选择回村承包土地的另一个原因,是为了抓紧儿子的学业。生意上的磨砺,让余安全对知识的重要性多了一种切肤的认知。“自己就是吃了读书少的亏,不能让儿子再走我的老路。”1998年儿子升初中,在余安全看来,这是关键时刻,他自己就是初中辍学。为此他不惜花1.8万元把儿子转进长寿中学,在当地,上“长中”就意味着一只脚迈入了大学的门槛。可事与愿违,余安全的时间还是更多地被与土地相关联的事务占据,儿子在长寿中学念了两年半后辍学,走上了另一条自我成长之路,这也成为余安全心中最大的遗憾。

村官困惑

(

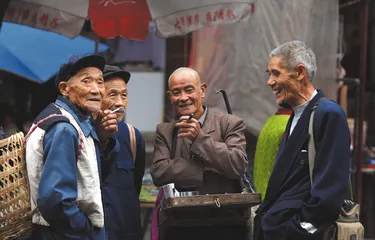

每到周六周日镇上赶场的日子,山路上能见到的几乎都是留守老人、妇女和孩子的面孔。不过无论生活如何艰辛,他们依旧保持着最淳朴的乐观与豁达

)

(

每到周六周日镇上赶场的日子,山路上能见到的几乎都是留守老人、妇女和孩子的面孔。不过无论生活如何艰辛,他们依旧保持着最淳朴的乐观与豁达

)

地里的枇杷和葡萄刚刚下种,1998年12月底,余安全就被村民们推选出来成了黎明村的村主任,这让他有些意外,而在村民那里却顺理成章,“村官就是要有能力干实事的,能带出一条致富的路子”。此后,余安全就跟村官结缘,2003年长寿撤乡并镇,原来的麒麟、药王、黎明3个村合并而成新麒麟村,余安全当选新麒麟村的村支书,连任至今。

余安全是独子,没有兄弟姐妹的帮衬,也是家族里的第一任村官。这村官当起来和想象中有出入,在取消农业税之前,肩负税收职责的村官是在上级政府和农民之间的夹心饼干,两头挨骂,里外不是人。而在2003年取消农业税之后,事情朝着另一个方向转变。“如果想混日子,村官是最好混的闲职,可以什么都不做。”余安全说,“现在,年轻人基本都出去了,村里一般也不会有什么治安问题。真要出现很严重的治安问题,警方也就来了,用不着村干部。可如果真的想给村民致富做些实事,那就是一堆的事情,四处麻烦。”

(

每到周六周日镇上赶场的日子,山路上能见到的几乎都是留守老人、妇女和孩子的面孔。不过无论生活如何艰辛,他们依旧保持着最淳朴的乐观与豁达

)

(

每到周六周日镇上赶场的日子,山路上能见到的几乎都是留守老人、妇女和孩子的面孔。不过无论生活如何艰辛,他们依旧保持着最淳朴的乐观与豁达

)

作为村官,余安全最发愁的就是修路。和那些靠近城市边缘、因土地增值迅速而产生大量土地承包问题的村落不同,麒麟村目前并没有人因为要求涨租金而闹纠纷,也因为没有大规模的建设与开发,更谈不上为争取更多征地补偿款而产生的“钉子户”。所以余安全还可以用他的“诚信论”来通用地解释目前的村庄准则。只有修路是最现实的。余安全计算过,村里平均修1公里的路,区政府补贴十几万元,镇政府补贴1万元,村里还必须自己拿出来7万元。余安全上任后的第一件事是修路,修通一条从村委会到镇政府的3公里的道路。修路的钱靠村民集资,涉及的4个生产队,600多人每人出资150元和15个劳动力。半年后路的竣工,奠定了余安全除财富之外,在村里的另一种威信。可全村需要整修的路加在一起有30多公里,目前只有从老黎明村委到镇政府这一条路得到了硬化,这还因为2006年农地入股的柑橘承包项目,区政府领导几度过来视察,亲自发话,区里额外拨了款项,才得以完工。在麒麟村副书记邓恩全的带领下,出租车司机找到了这条从石堰镇通往麒麟村的沥青路,没有标识,没有错车道,只有大落差的上坡与下坡。虽然在司机眼里,这路还远上不得台面,但对于留守在家中的老迈村民来说,这路已经让他们觉得很满足,至少下雨天去镇上赶场可以不用再穿笨重的雨靴。

作为乡村致富路径的探索者,困惑余安全的则是他的土地承包示范,并没有在麒麟村得到广泛效仿,带动更多人富起来。直到2007年,10年间村里超过百亩的承包户也只有4户,还有十几户在进行规模养殖。反倒是他自己,在枇杷初见效益后,继续扩大了种植规模,承包了几十亩地种柑橘,还承包了十几亩水田,改造成鱼塘,租金和以前一样,每亩年租300元。此外,他还在长寿开了一家“算得上数一数二”的餐馆,年纯利在10万元以上。因此,即使在全面转让了水果生意后,余安全自己的“家庭产业结构”依旧形成了一种安全的互补,足以支撑他那来自土地的规模效益所需的生产投入和等待周期。鱼塘不用来盈利,而是请朋友来休闲钓鱼,用做友情的润滑剂。余安全朋友多,鱼塘算下来,反倒为他节省了许多交际与应酬的成本。

( 54岁的友爱村村民石怀富是“农民变市民”的试点方案里最先转换身份的一批

)

( 54岁的友爱村村民石怀富是“农民变市民”的试点方案里最先转换身份的一批

)

更多的村民只能观望余安全的成功,而无力效仿。余安全后来也发现,资金和技术一开始就成为在农村推广水果规模种植的瓶颈。“项目再好,没钱就什么都做不了。”农村信贷领域开始进入余安全的观察视野,余安全很坦白,作为土生土长的农民,他和绝大多数村民一样,并没有借贷意识,“能不借钱就一定不借,就觉得用自己攒的钱才安心”。在外打拼十来年,余安全也从没跟银行有过借贷往来。自给自足的循环勉强还能支撑各家的小规模耕种,但无法完成农业的规模化提升。

余安全记得很清楚,大约在2005年,因为新一轮政策推动,农村信贷机构和村里加强合作,搞了一个信用评估,根据信用等级,贷款额度从2000到3万元不等。“像我这样的,算是一级信用,也只能贷3万元,限期1年。”余安全说,“要搞规模化经营,即使是3万元又能解决什么问题?”如果要高于信用额度借贷,农民们必须提供存款作为抵押,而且只能贷到扣除利息后少于存款数的款项。现实让他很郁闷,“有足够的存款,农民怎么还会跑去借贷?”急起来余安全也会说些气话,“就是农民天生低人一等。”

农地入股

余安全终于跟银行有了借贷往来,而且是一笔50万元的大款项,为期2年。围绕这笔款项的一系列阴差阳错,让余安全成了更大范围的名人,他的身份,在村官之外,又多了一个董事长的头衔。

事情说来简单,2005年余安全偶然获知恒河农业科技公司在长寿推广的一个柑橘种植项目,这家归属澳门恒河集团的果品公司看中了长寿的土地,打算发展破季晚熟柑橘,公司提供果苗和技术,农民负责种植,果品成熟后由恒河公司统一收购,做出口。重庆是柑橘种植的无疫区,柑橘也成为农业发展的重点扶植项目,恒河农业也不例外。这项目从2003年已经开始,但实践却很不理想,前期的1300亩柑橘苗,因为是各户分散种植,两年后长得并不好。区农柑橘办主任苏治泉决定采纳恒河公司的建议,把分散种植变成集中种植。当年石堰镇的柑橘种植指标是2000亩,余安全要下来300亩。他最初的打算很简单,“自己承包100亩,剩下的再动员其他村民也一起来承包”。

因为柑橘的成熟期是5年,所以规模化种植的前期成本投入相应更高。但余安全给村民们算了一笔账,旱地种玉米每亩收益最多200元,而种柑橘每亩的年收益至少在1000元以上,只需要一到两年,5年的种粮收益全都能回来。消息出去,仅3天,麒麟村自愿集中起来种柑橘的土地就超过了700亩。这数字让余安全自己都吓了一跳。最后定下来的数字是500亩,选择的是“连成片的土地,和靠近公路交通方便的土地”。接下来就是钱的问题。100亩地,余安全靠自己的资本还能玩得转,可500亩地,单单每年的养护费用就是50万元,大大超过他的周转能力。

农地入股的方案在这种情境下诞生,这主意是恒河公司和区政府想出来的,将农户的土地经营权折价每亩5500元入股,成立一家股份公司,然后以公司的名义向国家开发银行申请贷款。这些余安全都不懂,具体手续也是工商局的工作人员一手承办的。余安全的最大资本是他在村里的号召力,他以每亩出资300元的方法,把前期种植柑橘的费用先从农户那里收取上来,2006年初,在股份公司批下来之前,已经启动了柑橘项目。他把这个股份公司向村民们做了最通俗的解释,“每个人都是股东,先按每亩出300元,把项目做起来,然后,每年按照土地面积来分红,分红的比例是除去成本外,公司提留10%到12%再生产,其余都分给股东”。余安全通过他的详细计算向村民保证,5年后,只要果园有收益,所有股东都可以倍数获益。余安全给公司取名宗胜果品有限公司,意思是“只能成功,不能失败”。

由于多方协助,国家开发银行的50万元贷款迅速到账。余安全土地承包也一跃而成重庆农地入股的率先尝试。500亩土地分属508户,这些人都是股东,但按照相关规定,股份公司注册最多只能有30名股东。于是又要发挥余安全的号召力,让村民们自愿推选出30名代表,最后又从这30人中筛选出26人作为股东代表。“选出来的必须是村民信得过的,有能力的人。”余安全毫无悬念地成了董事长。而选出来的股东代表们,大都是早期经营水果致富,在村里开展土地承包或者规模养殖较早的富裕户。

股份公司让余安全看到了村民们的凝聚力,以及由此产生的种种效益。1亩地能种植55棵柑橘苗,但购买树苗的时候,余安全多做了1000棵的预算。“一开始觉得丢苗子是正常,我自己的枇杷地,每年也要丢几百棵苗子,不是说村民会故意搞破坏,很多人只是好奇,看到你种,自己也想回去尝试一下,又不好意思开口要,就偷偷挖走了。”可结果让他惊讶,500亩地的苗子,除了一次意外事件,“只丢了两株”。意外是一个村民酒醉引发的,“他喝了酒以后,拿刀砍了140多棵树苗,那是2006年7月份,种下去的柑橘刚刚长出嫩枝来,我看到了,心痛呀,就好像是刀割在我身上”。余安全动怒了,“当着全村好几十个股东的面,我动手打人了,实在是气得狠”。股东们同样也很气愤,恨不得马上叫警察把犯错的人抓起来。如此齐心协力,让余安全感受到了股份公司的特别,“508户人的眼睛都在那儿盯着,这是大家的事情”。最后,酒醉的村民被罚了300元。此后,哪怕是柑橘地里套种的蔬菜,也没人敢动,“丢了一棵青蒿,第二天就会有人乖乖送回来”。更重要的是管护成本的降低,余安全自己承包的枇杷地,人工费用已经从每天25元涨到了28元,而股份公司里的柑橘地,费用在10元至12元一天。“就因为觉得是自己的事情,钱再少村民也愿意做,就当每天赚几包烟钱。”

不过,一个股份公司的管理,对于余安全来说也是新鲜事,“既要按规矩办,又要能让农民心服”。各项人工费用的计算并没有参考标准,施肥打药都是公司的股东们自己亲自实践过之后,定出的一个“既不让公司负担太大,又不让农民们太吃亏”的价格。而且公司任何涉及钱财出入的项目,不管是购买树种、肥料还是套种的蔬菜销售,全部要有第三人在场。作为监督方,哪怕是董事长的余安全,一个人也只有200元的决定权。这样的构架和运作看起来有些繁琐费时,可在农村却有天然的适应性,“农民最怕也最恨的就是不公开”,而且也不会觉得这种随时的第三方见证耽误时间或者影响效率,农民最不缺的就是时间。余安全把这解释为慎重,他提出的由公司建立规模化养鸡场的方案,2007年4月提出,在2008年4月才正式运作。

还是资金

计算得再清楚,5年后的收益始终还是纸面富贵。股份公司像模像样地运作起来了,余安全和他的股东代表们一边丰富着自己对入股的理解,一边为这5年的运转资金发愁。50万元的贷款要在两年内归还,余安全也给股东们交了底,到期无论公司运转如何,必须还贷,“人最重要的就是诚信”。可在柑橘挂果之前,如何熬过这5年,他们没有现实的参照样本。麒麟村又被当做了重庆城乡统筹综合配套改革中,土地流转的示范和试点。最重要的是,背负了全村人的信任和对财富的渴望,余安全和他的股东代表们真切感受到了只能成,不能败的压力。他和邓恩全是麒麟村的正副书记,常常半夜醒来愁得无法入睡。“都是村民的身家,一步都错不起。”

从2005年第一批树苗的栽种开始,余安全的宗胜公司规模不断扩大,从500亩地拓展到现在的1300亩,共11个片区。余安全说,“如果不是资金问题,想要收更多的地随时都可以”。这两年间,柑橘地里套种蔬菜的收益是宗胜公司最主要的收益来源,股东们的分红,“2006年是每亩200元,2007年略有增长,每亩298元”。今年是余安全最发愁的年头,因为天气原因和市场波动,蔬菜的收益看来会比去年差。更重要的是,今年7月信守承诺地还完50万元贷款之后,公司的账面成了赤字。

还贷之前,余安全一年前就提议的现代化养鸡场终于建立起来,这一项的支出就是46万元。鸡场配备2名专业养殖人员,每人20元一天。这是公司目前支付的人力成本中最高的。养鸡场的效益还没有出来,但还贷之后的压力已经呈现。缺的十几万元是余安全和股东们想办法从非银行路径筹来的。余安全当然也考虑过继续申请其他贷款,镇上和区里也有许多领导支持,但就算如此一路绿灯,到了银行那里,钱依旧下不来。余安全拿着项目书,银行谈了若干家,钱依旧一分也没看见。

风言风语难免会有,但余安全更多的是感受到了股东们的支持和理解,“熬过这两年,到2010年第一批柑橘上市,一切都会好起来”。至于那些各自用1亩地或几分地入股的村民们,暂时还感受不到这种压力,他们看着地里日渐茁壮的柑橘苗,喜上眉梢。通往“村小”的路上有一棵3年生的柑橘苗已经开始挂果,60岁的村民余银成和那些同龄的股东们只要路过就会细心地数着那些果子,并指给旁人看“18个,才这么小的苗”。虽然为了柑橘树的生长,过早挂的果子要及早清除,但没有接到清除的指令,余银成们显然都有些舍不得,他们每天数着,除了有一天小孩们放学玩耍摘了两个,其他的一直还在。这也显现出股份公司当初定下的惩罚制度的约束力,“摘一个果子,罚款100元”。更重要的是,每一棵树,每一个果,都被股东们视作自家财产加以捍卫。

土地的风险

在周末去镇上赶场的山路上,李小云和王秀珍夫妇格外扎眼,李小云刚满27岁,妻子比他略小。夫妻俩是麒麟村除春节外罕见的年轻面孔。两人都在深圳打工,刚刚请了一个月假回家,料理一些家里的事情,也想好好陪伴寄养在家中的4岁女儿。

李小云的心思很早就不在土地上了,深圳的城市现代化生活更让他向往。以往父母在家种田,到了收割季节,忙起来忍不住还会给他打电话,让他回来帮忙,可算下来,路费和请假损失的收入,是卖粮收入的倍数。但是不回来,父母同样要支付高额的人工请人帮忙。这种两难的抉择,每年都逃不过。但土地入股后,他不必再做这样的抉择,村里许多户的参与也让他们觉得很放心,“村里那么多人,又不独独是我们一家,有什么好担心的”。他更加没有考虑过土地入股可能的风险——假如公司经营不善倒闭,资产抵押给银行,股东们就将失去土地。而在李小云的父辈眼里,“土地就在自己眼皮底下,谁都不可能拿走”。他们能够设想的风险,只有一种——“无非就是柑橘卖不出去”,那也没有关系,“我们可以自己卖,就算是这个品种不好,我们也可以自己嫁接,改成别的品种”。

很难让这些质朴的村民们接受金融风险意识,但他们对于柑橘园项目的投入,又让人更深刻感受到,农民从土地中获得财富的深切渴望——不是说要暴富,而是土地的产出换算的数字,至少是让个人劳动得到尊重的价码。余安全也看到了柑橘园的另一种问题,公司选出的7个监事里,他44岁,是最年轻的,其余的都在60岁以上。低廉的劳动力成本,也让年轻人对参与这个项目提不起兴趣,而且就算价钱提高,村里的单调生活,也不是现在的年轻人能够忍受的。余安全计算过,这一轮承包权到期是2028年,到时候他64岁,“只要不给儿子留下骂名,能让村民享受到福利,就足够了”。

长寿区将麒麟村树立为样本后,试图复制推广,但目前情况并不乐观。邓恩全就经常被问到同一个问题:“你们怎么可以不引发矛盾地把这么多地收上来?”邓恩全的回答只有一种,“带头人的号召力”。这实在是一个不可量化和复制的指标。有的村领了种植指标,但地根本收不上来,村民们吃过前几年的产业结构调整不成功的亏,加上部分村干部的口碑日下,对集体项目不再有信任度。有的村就算收了土地,但具体到管理和运作上,还是难度很大。长寿区区委书记凌月明总结麒麟村试点经验时评价,一个好公司、一个好项目和一个能人是关键,苏治泉也感叹,“余安全这样的能人,在其他村子里实在很难找”。

重庆九龙坡区陶家镇党委书记邹勇也意识到了这一点,所以,在九龙坡被选为重庆的全国城乡统筹配套改革示范区的时候,邹勇在对陶家镇的规划里,干脆回避了农地入股这一条。他注重的是“整个区域的规划设计和招商引资”。随着重庆的城市化进程,九龙坡区已经被纳入主城区,而在城市化过程中被驱离城市核心区的中小企业需要在九龙坡区这样的地方扎根,九龙坡区也迅速发展成为工业化最为发达的区域。中梁山将九龙坡区隔为东西两半,东面的发展快于西面。陶家镇在西面,这样的地理位置,也意味着陶家镇在招商引资的城市化节奏中有更多的思考和规划时间,邹勇和他的领导班子请重庆规划设计院专门设计了方案,九龙纺织工业园和居民安置新区都在建设中,部分已经完工。

在陶家镇的方案里,城乡统筹的土地流转以另一种方式来进行,农民“以宅基地换住房”,“以土地经营权换社保”。这类似于城市征地的一种相对额度更高的补偿,让出宅基地的农民可以更换城镇户口,然后以人均25平方米,每平方米380元的价格购买一套补偿住房,如果有余力,还可以用每平方米580元的价格购买第二套住房,用作出租或其他的经营性收入。更换城镇户口的同时,也意味着他们放弃了自己的土地经营权,他们可以获得土地的地租,现在的价码是每亩按1000斤黄谷计算,折价1000多元。而在一次性交纳4000多元的费用之后,他们可享受每月156元的最低生活保障。这些土地,或者已经进入开发,或者等待开发。而在土地未开发之前,他们还将享有在土地上耕种并收益的权利。

54岁的友爱村村民石怀富是“农民变市民”的试点方案里最先转换身份的一批。他拿出新户口本,作为市民,他和妻子的职业一栏填写的都是“理家”。他家有两亩地进入了流转,还有两亩可以耕种,让石怀富郁闷的是他家的宅基地没有被征用,这样,他就不能购买居民安置房,只能在家里继续等待。拿着新户口本的石怀富还是在老宅里过着和以前一样的生活,家里还有两头猪,妻子忙着垛红薯藤煮猪食。他们的小儿子念“大二”,好在女儿已经师范毕业在九龙坡教书,可以支付弟弟的学费和部分开销,这让老两口和村里其他人比相对轻松了一些,“不管怎么样,做梦都希望土地可以租出去”。

与陶家镇形成对比的是白市驿镇的海龙村,虽然也在中梁山以西,但靠近成渝高速公路位置,让海龙村在地理上更具优势,年轻的村支书鄢静抓住了陈家坪大量中小企业撤出的机遇,以村民大会的方式,通过了招商引资的决定,从2000年开始了大规模的土地流转,鄢静自己到过沿海打工,对“珠三角”的模式印象深刻,一下引入了136家中小企业的海龙村就像东莞许多村庄发展的复制版本,机器轰鸣、尖锐刺耳的切割音,还有空气中各种化工原料与金属的味道,一方面昭示出这里的兴盛,一方面又让人只想快步离开,躲开这些噪音和污染。海龙村的农民当然富了起来,至于这个地方未来为了规划与升级将要支付的成本,看起来将是若干年之后的事情,可预见的,还是“珠三角”的样本。■ 变局土地承包经营权流转土地流转流转三农麒麟农村农民试验土地乡村农业