唐僧怀素与《自叙帖》

作者:刘涛 (

怀素草书《苦帖》

)

(

怀素草书《苦帖》

)

唐朝书僧,耸动当世的人物都擅长草书。唐僧学草书,师承分为两途,以著名的书僧为例:辩光、贯休取法陈朝书僧智永;怀素、亚栖、高闲楷模本朝张旭的“颠草”,即我们现在习称的狂草。北宋收藏家刘泾《书诂》品评唐僧五家,“以怀素比玉,辩光比珠,高闲比金,贯休比玻璃,亚栖比水晶”。这五家,怀素最早成名,而且和张旭齐名。晚唐诗人裴说甚至称怀素为“草书星”。

怀素最初学欧阳询楷书,青少年时代迷上草书。曾经师从张旭的弟子邬彤,可以算作张旭的再传弟子。怀素学书极刻苦,茶圣陆羽《僧怀素传》说他早年“贫无纸可书,尝于故里种芭蕉万余株,以供挥洒。书不足,乃漆一盘书之;又漆一方板,书至再三,盘版皆穿”。陆羽未说怀素“故里”在何地,古今一些书里称他是“长沙人”,今人解释为湖南长沙人,根据是怀素名作《自叙帖》“怀素家长沙,幼而事佛”那句话。而怀素在《藏真帖》里自称:“怀素字藏真,生于零陵。”他出家也在零陵,苏涣《怀素上人草书歌》称他是“零陵沙门”。所以,怀素的故里应该是今天的湖南零陵。唐朝时,零陵属永州,长沙属潭州,是南北相邻的两个郡。

误称怀素为“长沙人”,始于宋徽宗敕编的《宣和书谱》,书中还张冠李戴,称为“玄奘三藏之门人”。明朝《书史会要》沿袭此误。其实作为玄奘门人的怀素另有其人。赞宁《宋高僧传》记载:“释怀素,姓范氏,其先南阳人也”,他父亲那一辈“乃为京兆人”。他10岁出家,玄奘贞观十九年(645)自西域回京,“誓求为师”,成为“专攻律部”的高僧。书僧怀素在《小草千字文》卷末署有“贞元十五年(799)六月十七日于零陵,书时六十有三”,按此推算,他生于唐玄宗开元二十五年(737),比那位高僧怀素晚出百余年。

怀素俗姓钱,《僧怀素传》提到家族里有位法号惠融禅师的伯祖,怀素自幼剃度出家大概是他决定的。据陆羽说,“怀素疏放,不拘细行”,“饮酒以养性,草书以畅志。时酒酣兴发,遇寺壁、里墙,衣裳、器皿,靡不书之”。贯休说,“师不谈经不坐禅,筋骨唯于草书妙”。怀素破戒,好酒是一端,他还承认:“老僧在长沙食鱼。及来长安城中,多食肉,又为常流所笑。”如此违规犯禁,应当称他“俗和尚”。

据考证,怀素在25岁前后离开故里,最初几年在湖南各地游历,喜欢为官吏豪绅题写草书,李白《草书歌行》说他在湖南七郡“家家屏幛书题遍”。怀素并不满足自己在湖南民间的名声,曾经专程到广州干谒徐浩。知情者苏涣《怀素上人草书歌》透露:“忽然告我游南溟,言祈亚相求大名。”徐浩当时任岭南节度使兼御史大夫,御史大夫有亚相之称。徐浩是当时的大书家,善草隶,“书翰凌献之”。怀素为徐浩表演绝艺,“尽日花堂书草障”。

( 怀素草书《论书帖》

)

( 怀素草书《论书帖》

)

为了“求大名”,怀素又“怀书西入秦”。他在《自叙帖》中说到此行的动机,有所遮掩:“经禅之暇,颇好笔翰。然恨未能远睹前人之奇迹,所见甚浅,遂担笈杖锡西游上国”;在京城,怀素“谒见当代名公,错综其事,遗编绝简往往遇之,豁然心胸略无疑滞。鱼笺绢素多所尘点,士大夫不以为怪焉”。按任华《怀素上人草书歌》的记叙,怀素在京华游走于上流社会,仍然热衷表演草书:“朝骑王公大人马,暮宿王公大人家。谁不造素屏,谁不涂粉壁。粉壁摇晴光,素壁凝晓光,待师挥洒兮不可弭忘。骏马迎来坐中堂,金盆盛酒竹叶香。十杯五杯不解意,百杯以后始癫狂。一颠一狂多意气,大叫数声起攘臂。挥毫倏忽千万字,有时一字两字长丈二。”任华在诗中提醒怀素:“狂僧狂僧,尔虽有绝艺,犹当假良媒。不因礼部张公将尔来,安得声名一日喧九垓。”这位“张公”就是礼部侍郎张谓,提携怀素的关键人物,携怀素进京,而且向王公大臣引荐怀素。颜真卿也说及张谓与怀素的关系:“张公谓赏其不羁,引以游处。”

怀素在湖南七郡和京城长安游历,结识一批文人也是一大收获。李白、张谓、苏涣、卢象、任华、戴叔伦、窦冀、朱逵、王邕、鲁收、李舟、钱起,他们都有诗篇馈赠怀素。李白夸奖他:“少年上人号怀素,草书天下称独步。”朱逵称赞他:“于今年少尚如此,历观远代无伦比。”鲁收奉承他:“身上艺能无不通,就中草圣最天纵。”任华捧得更绝:“人谓尔从江南来,我谓尔从天上来。”这些“绝妙好辞”,向社会放大了怀素的名声,让怀素享受着莫大的成就感。

( 怀素草书《食鱼帖》 )

( 怀素草书《食鱼帖》 )

诗人为怀素作诗,多取“歌行”体。这是一种早于律诗的旧诗体裁,篇幅长且无字数限制,便于铺张本事。所以这些诗篇里含有许多怀素身世经历的信息,甚至有“怀素身长五尺四”的句子。赠诗的文人都看过怀素的草书表演,赏识他和张旭一样乘着酒兴写草书。李白道:“吾师醉后倚绳床,须臾扫尽数千张。飘风骤雨惊飒飒,落花飞雪何茫茫。起来向壁不停手,一行数字大如斗。”同样的场景,窦冀的描述又开生面:“鱼笺绢素岂不贵,只嫌局促儿童戏。粉壁长廊数十间,兴来小豁胸中气。长幼集,贤豪至,枕糟藉犹半醉。忽然绝叫三五声,满壁纵横千万字。”鲁收还说到怀素言辞狂放:“自言转腕无所拘,大笑羲之用阵图。狂来纸尽势不尽,投笔抗声连叫呼。”怀素醉后挥翰的情态,各种狂逸的细节,都是诗人铺陈诗篇的兴奋点,形象地摄于笔下,读来如同动态的影像。

为怀素赠歌诗的文人,《全唐诗》见有十余人。敦煌发现的古写本里,有一首马奇云《怀素师草书歌》,为《全唐诗》所未见。怀素《自叙帖》引述歌诗作者有9人。怀素好名,在长安的时候,已将文人名士赠与他的歌诗编为一卷,名为《怀素上人草书歌集》。大历七年(772),怀素离京回故乡,途经洛阳,拜访了客居东都的颜真卿,两人讨论草书的对话,陆羽《僧怀素传》有详细的记载,人称“洛下论书”。这次见面,怀素请求颜真卿为《怀素上人草书歌集》作序,《自叙帖》中,就有47行是抄写颜真卿的这篇序文,占全文篇幅的三分之一。

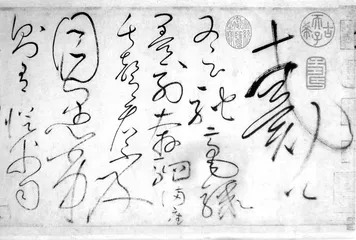

(

怀素草书《自叙帖》

)

(

怀素草书《自叙帖》

)

怀素传世的书迹比张旭多,现在还能见到的墨迹有《苦》、《论书》、《食鱼》、《小草千字文》,而以《自叙帖》长卷最著名。宋朝时,《自叙帖》至少有5本。台湾学者傅申说,目前所能见到的怀素《自叙帖》有3本:“台北故宫博物院”藏本、流失日本的半卷本和契兰堂本。傅申通过细密的核对,发现这三个本子惊人地相似,是“三胞本”。书家熟悉的《自叙帖》是“故宫”本。此帖由15纸相接,本幅纵28.3厘米,横755厘米,凡126行。全文分作四个部分:第一部分叙述怀素的经历(1行~14行);第二部分抄写颜真卿的序文(15行~61行);第三部分摘抄张谓、卢象、王邕、朱逵、李舟、许瑶、戴叔伦、窦冀、钱起9人品评怀素草书的诗句,分为“述形似”、“叙机格”、“语疾速”、“目愚劣”四项(62行~116行);第四部分是对9人“辞旨”的评价(117行~123行)。卷尾署“大历丁巳冬十月廿有八日”(124行~126行),这一年为公元777年,大概是此卷的书写时间。

2008年在苏州举办的“书法史讲坛”上,傅申就《自叙帖》发表专门演讲,提到各家的观点。据刘兆彬提供的综述报告,1936年朱家济就怀疑“跋真帖摹”;1983年启功认为“跋真帖摹(钩摹)”;1986年朱关田认为“帖伪”;1987年徐邦达认为“跋真帖临”;2004年傅申说“故宫本为写本,下限为北宋末”,次年他修正了自己的意见,结论是“北宋映写本”。当代学者意见虽有不同,却都认为“故宫”藏《自叙帖》不是怀素亲笔原件。

《自叙帖》尽管是摹写本,但是启功先生称赞“摹法极精,飞白干笔,神采生动”。所以,依然能够传达怀素狂草的神采。怀素写《自叙帖》,运笔的速度极快,如风驰电掣,往往是一笔贯穿一行,即古人所说的“一笔书”。怀素的狂草“诡形怪状”,既变化多端又变化无常,“天机暗转锋芒里”。105行仅写“戴公”二字,“戴”字笔繁形密,横越数行,是全卷最大的字,而笔画少的“公”字甚小,衬托了“戴”字的壮阔,可以借此遥想怀素题壁的纵横气势。116行“界醉里得真如”6字,写到“真”字已近纸边,顺势将“如”字向右横写,仿佛“惊蛇入草”。自118行以下,气势转雄,字形变大,使人感觉“唯恐天低与地窄”。虽然我们不能见到怀素挥毫时“满座失声看不及”的场面,只要我们的视线随着奔突的线条快速移动,就能强烈地感受到摇撼心旌的狂势。以我的经验,欣赏《自叙帖》笔法的精妙,笔势的狂放,摆在案头近观为宜。■