雷蒙德·威廉斯的文化研究

作者:薛巍(文 / 薛巍)

( 奥威尔

)

( 奥威尔

)

文化与社会

雷蒙德·威廉斯在《文化与社会》中论及奥威尔时写道:“奥威尔是一个人性十足的人,却传达了一种极端非人的恐怖;一个端庄而又有涵养的人,却表现出一种别具一格的卑琐;他是一个社会主义者,却对社会主义及其信徒做一种严厉而伤人的批评。他是平等论的笃信者和阶级论的批判者,但后期的作品却深深地植根于天生的不平等及不可逃避的阶级差异等假定之中。他是对滥用语言的做法的出色批评家,自己却实践了对语言的几种主要与典型的滥用。他是个精细的细节的观察家,却同时犯下了大量似乎有理而虚有其表的概述之误。”

威廉斯说,我们要集中细察奥威尔作品素材本质里的这几点矛盾,细察的结果是——他指出奥威尔的矛盾是一个“放逐者”的矛盾:有一大批人,由于丧失了一个安定的生活方式,或丧失信仰,或拒绝传统的生活方式和信仰,而发现一种随遇而安的生活以及一种独立的主张。放逐者的缺点是无法彻底相信任何社会保证,害怕一切组合,无法把自己交付给社会,只能置身于局外,认为劳动人民永远没有能力自助。

威廉斯自己也是一个充满矛盾的人,他也被贴上了一些互相矛盾的标签:孤独的社群主义者,阴郁的乐观主义者,超然的行动主义者。虽然攻击艾略特和利维斯推崇精英文化的传统,其实他本人也沉湎于被多数人视为高级文化的东西。

威廉斯认为,西方文学已经形成了这样一种观念:工业革命和商业至上的时代会造成贫富分化、阶级冲突,同工业有关的一切都显示出彻底的畸形,需要用文化来使社会保持健康,用文学保护人性不被扭曲。雪莱写道:“我们缺乏创造的能力来想象我们知道的事物,我们缺乏崇高的冲动来实践我们的想象,我们缺乏生命的诗。”只靠艺术和诗人对抗不了工业主义,需要以作为整个生活方式的文化来对抗工业主义,但是作为艺术的高级文化提供了一个基础,是对工业主义的重要批评,所以他“细察”了柏克、劳伦斯、萧伯纳、艾略特等人的著作。

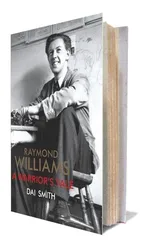

( 戴·史密斯所著《雷蒙甘德·威廉斯,一个战士的故事》

)

( 戴·史密斯所著《雷蒙甘德·威廉斯,一个战士的故事》

)

剑桥大学英国文学教授斯特凡·柯里尼在《伦敦书评》上评论新推出的一部威廉斯传记时说,威廉斯曾因为长期信奉文学现实主义而被称为“英国的卢卡奇”,现在他又被视为“英国的布迪厄”,但他的地位从来没有被限制于文学批评界。他早期和晚期的著作,关于传播,尤其是关于电视的,使他在迅速壮大的媒介研究领域经常被提及(“英国的麦克卢汉”),他继《文化与社会》之后的几本书被视为文化研究的奠基性的作品(“英国的葛兰西”)。他那些更加直接地讨论政治的著作面向更广大、非学术、左倾的公众,他令人鼓舞地对他们诉说共同体的价值,追求经济、文化和政治的民主化的迫切性,为通向社会主义的可能形式的希望之旅培育条件的需要(“英国的哈贝马斯”)。他对自然环境的关心,尤其是乡村和城市的关系,为构建一个“环保的威廉斯”提供了基础,就像他对殖民地和文化控制的思考可以勾画出一个“后殖民的威廉斯”。

在他还没成名的时候,在从事成人教育时,他的笔记本上写满了他的想法,早上他都用于创作、改写小说和评论性作品。在他后来的职业生涯中,独白变成了各种演说,形成了忠实读者和听众能够认出的特点:流利但抽象;令人兴奋但有时很枯燥;涉及的范围很广,但很少偏离若干核心论题。年轻时的威廉斯没有经历过犹豫和不安,因为没有几个年轻作家或学者像他那样专注和坚毅,但我们希望看到他跟相互冲突的身份认同做斗争,经历困难和挫折。前一部传记的作者英格利斯描述他后来的举止是彬彬有礼,明白自己很尊贵,就像一位伯爵。现在这部传记的作者史密斯偶尔让我们看到一个更加容易受伤因而更有趣的形象。

( 利维斯 )

( 利维斯 )

威廉斯在60年代、70年代直到80年代在新的方向上推进他的思想。有些评论人士为了从他一次次的对其他领域的涉及中找出一个清楚的思想发展过程,求助于“认识论断裂”这一时髦的阿尔都塞的概念。这通常指他抛弃文学批评传统的前科学准则,代以唯物主义地分析文学和社会的关系。此后他的核心著作是《马克思主义和文学》(1977)、《唯物主义与文化中的问题》(1980)。在这些书中,文学概念本身受到了质疑,被视为在意识形态的推动下从大量具有多重意味的作品中选择出来的东西。

威廉斯在1979年宣称:“《文化与社会》不是一部现在我能够想象是我自己写的书。我不了解写这本书的那个人。我读这本书就像是在读别人写的一本书。那是离我最为遥远的一部作品。”他这种反思是不可靠的,《文化与社会》细致地研究了从柏克到奥威尔的批评传统,显示出威廉斯可以是一个优秀的评论家。他后期的一些作品就过于抽象,要是也像他早期对文本的细节那样敏锐就好了。可以预见,《文化与社会》和《乡村和城市》还会有人读,但《马克思主义和文学》与《唯物主义与文化中的问题》将只会出现在更深奥的知识史著作的脚注中。

( 伊格尔顿 )

( 伊格尔顿 )

文化与文明

威廉斯的学生、西方马克思主义文学批评家特里·伊格尔顿在《卫报》上纪念威廉斯的文章中说,威廉斯在一篇开创性的文章中说:“文化是平凡的,威廉斯自己的经历就是一个恰当的例子。”他从威尔士的山村走到剑桥并非特例。他认为养育他的乡村共同体的互助和合作精神跟他任教的剑桥大学比起来更有文化,他曾经说剑桥大学是世界上最粗俗的地方。英国的工人阶级也许没有造就自己的弥尔顿和简·奥斯汀,但在威廉斯看来,它也产生了一种同样宝贵的文化:工人、工会和合作运动来之不易的机构和制度。

伊格尔顿写道,威廉斯在1988年去世后,文化已经变得比以前更加平凡了。不是说超市也在卖弥尔顿的书、奥斯汀从大学图书馆进入了电影和电视,在威廉斯去世后文化变得更加平凡跟但丁和莫扎特关系不大。威廉斯的一个关键行动是认为文化不只是伟大的艺术作品,而是一整套生活方式。这种意义上的文化——语言、遗产、身份认同和宗教——已经变得重要到可以为之付出生命的代价。

“20世纪晚期处于全球日程首位的政治潮流,像革命的民族主义、女权主义和种族斗争,都将文化置于核心位置。他们用语言、身份认同和生活方式来塑造和表达政治要求。从这种意义上说,文化已经成了问题而非马修·阿诺德和利维斯认为的解决方法的一部分。”在传统的政治冲突中,工人阶级已经证明,当受到威胁的不只是收入而是要保护一种生活方式时,他们的斗志最为高昂。

伊格尔顿说,自19世纪初以来,文化或文明成了野蛮的对立面。在这种对立背后的观点是,起初处于野蛮状态,从野蛮的黑暗深处挖掘出了文明。相比之下,一些激进的思想家认为野蛮和文明是同时存在的。本雅明声称,对文明的每一项记载同时都是对野蛮的记载。每一座教堂都埋着一堆白骨,每一件艺术作品都需要大众为艺术家提供创作它的资源。文明需要用暴力将它从自然手中得到,暴力仍将继续存在,使用强制手段来保护文明。

现在,文明和野蛮之间的冲突发生了转向。“我们面对文明和文化之间的冲突,而过去它们是站在同一个队伍中间的。文明意味着理性的思考、物质上的富足、个人自律和怀疑自己;文化意味着一种习惯性的、集体的、激昂的、自发的、不加反思的非理性的生活方式。不难发现,我们拥有文明而他们拥有文化。文化是新的野蛮状态。东西方之间的差异有了新的坐标。问题是文明虽然觉得自己优越,但它需要文化。它的政治权威要变成一种生活方式才能发挥作用。人们不会轻易屈服于一种不能渗透到他们的日常生活的权力,所以文化在政治上仍然很重要。文明跟文化合不来,但它又离不开文化。”或许应该说,问题在于作为生活方式的文化并不是非理性的,也有着它们自己的逻辑和合理性。■ 威廉斯研究雷蒙德文化