同一个世界,同一个基因库(496)

作者:三联生活周刊(文 / 袁越)

(

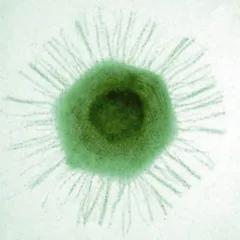

“巨型病毒”

)

(

“巨型病毒”

)

发现神秘病毒

1992年,英国布拉德福德(Bradford)地区爆发了肺炎。一位名叫蒂莫西·罗勃坦姆(Timothy Rowbotham)的病理学家试图找出病原体,结果在当地一个冷却水塔里发现了一种寄生在阿米巴原虫里的神秘微生物。从显微镜下看,这种微生物的体型很大,因此他想当然地认为这是一种细菌。可惜他尝试了很多次也没能搞清它的来历,只好作罢,但他小心地把样本保存了下来。

1998年,这批微生物样品被送到法国地中海大学的生物学家伯纳德·拉斯科拉(Bernard La Scola)手里。拉斯科拉对其进行了格兰氏染色,发现其呈阳性。根据这一结果,拉斯科拉更加相信这是一种细菌。细菌专家都知道,要想知道某种细菌的分类地位,最好的办法就是分析它的核糖体RNA。可是,拉斯科拉竟然发现这种微生物体内没有核糖体RNA!要知道,核糖体RNA是合成蛋白质所必需的,没有核糖体RNA就意味着这种细菌不能自己合成蛋白质,世界上还没有哪种细菌是不能自己合成蛋白质的。

怎么办?走投无路的拉斯科拉决定借助电子显微镜看一看它的真面目。结果更是让他百思不得其解。这种微生物一点也不像细菌,其外壳是规则的二十面体,更像病毒的结晶颗粒。问题是,已知的绝大部分病毒直径通常只有100纳米左右,但是这种微生物的直径竟然是500纳米。如果算上外壳上的绒毛的话,更是高达750纳米!

在此之前,体型的大小是区分病毒和细菌的一项可靠指标,人类发现的第一个病毒就是通过这个方法鉴别出来的。19世纪末期,有人发现烟草花叶病可以传染,但传染因子始终未能找到。1884年,有人发明了一种孔径极小的陶瓷过滤器,能把细菌挡在外面。俄国科学家德米特里·伊万诺夫斯基(Dimitri Ivanovski)用这种过滤器把得病的烟草叶提取物进行过滤,结果过滤物仍具有传染性。这个实验证明传染因子不是细菌。1935年,美国科学家温德尔·斯坦利(Wendell Stanley)把提纯后的过滤液制成了结晶体,发现它才是真正的传染因子。就这样,烟草花叶病毒被发现了,斯坦利还因此获得了1946年的诺贝尔化学奖。

(

美国科学家温德尔·斯坦利 )

(

美国科学家温德尔·斯坦利 )

请注意,斯坦利得的是化学奖而不是生理学奖,因为当时的科学家们都认为病毒不算生命,而是介于生命和非生命之间的灰色地带。在电子显微镜下看,烟草花叶病毒很像一根棍子,长约300纳米,直径只有18纳米。棍子的表面是一层蛋白质外壳,里面包裹着一个长度为6390个碱基的链状RNA分子,仅此而已。

正因为神秘微生物体积过于巨大,以至于当拉斯科拉猜测它是病毒时,遭到了很多同行的质疑,他投给《自然》杂志的论文也被退了回来。第二年,他发现这种微生物含有几个病毒特有的基因序列,这是个比较有说服力的证据,这才说服《科学》杂志于2003年刊登了一则简讯,并把这种神秘微生物正式命名为“巨型病毒”(Mimivirus,或者译做“拟菌病毒”)。

2004年底,拉斯科拉测出了巨型病毒的全部基因序列,发现它含有120万个碱基,一共组成了911个基因。相比之下,大家熟悉的艾滋病毒只有9749个碱基,组成了9个基因而已,而丁型肝炎病毒甚至只有一个基因!更奇怪的是,巨型病毒基因组中竟然含有很多新陈代谢所必需的基因,以及负责DNA修复和蛋白质折叠等复杂功能的基因。

一个没有生命的病毒为什么会含有那么多看似无用的基因呢?要想明白这一点,让我们先从病毒的定义说起。

细胞核的祖先?

病毒(Virus)的词根来源于拉丁文,意为“毒药”。从前人们认为病毒是一种可导致宿主生病的寄生虫。现在这个“寄生虫”的定义仍然有效,但是病毒不再被认为只能致病了,而是一种广泛存在于自然环境中的独特的生命形式,其中绝大部分都是中性的,对宿主没有害处。

病毒不但无处不在,而且数量巨大。科学家曾经分析了从巴伦支海中取出的1毫升海水,发现里面含有6万个病毒颗粒。德国普鲁西湖中的1毫升湖水则含有2.54亿个病毒颗粒!“如果把地球上所有的病毒首尾相连排成一排,总长度大约是200万光年。”美国匹兹堡大学教授格拉姆·哈特福(Graham Hatfull)说:“生命世界主要是由病毒组成的,无论从总量还是从遗传多样性上来讲,它们都是冠军。”

有人估计,地球上的病毒种类大约有1亿种。目前已经测出的病毒基因组中大约有80%的基因序列为病毒所独有,这一事实挑战了科学界对于病毒起源的传统认识。人们曾经认为,既然病毒是不能独立生活的寄生虫,那么它们只可能在高等生命(细胞)进化出来之后才会出现。这样一来,病毒不仅是寄生虫,还是小偷,它们的基因都是从更加高等的生命中偷来的。

换句话说,在以前的进化论研究者所画的“生命树”上找不到病毒的位置。病毒只是随便从哪个枝头上掉下来的果子,属于进化的副产品。但是,当科学家分析了将近1000个病毒的基因序列后,不得不承认病毒很可能是一种独立的生命形式。

病毒很难形成化石,因此关于病毒的起源只有通过分子化石——DNA序列的分析来猜测。拉斯科拉的合作者、分子生物学家让-迈克尔·克拉瓦里(Jean-Michel Claverie)通过分析巨型病毒的基因组顺序,产生了一个更加大胆的猜想。首先,他发现巨型病毒的基因组中大约有一半基因(大约450个)都是从来没有在任何物种中发现过的。如果病毒的基因都是偷来的,那么巨型病毒的这450个基因是从哪里偷来的呢?其次,他在巨型病毒基因组中找到了7个所谓“核心基因”,它们在所有的生命体中都存在,也就是说,它们在所有生命中都是“同源”的,可以通过分析它们的序列变化研究生命的进化次序,就像人类学家通过分析人类Y染色体基因序列的变化研究人类的演化史一样。克拉瓦里把这7个基因的顺序和地球上现存的3类生命形式——细菌(Bacteria)、古细菌(Archaea)和真核生物(Eukaryotes)做了对比,发现巨型病毒的位置应该在生命树的根部,比细菌的出现还要早。

克拉瓦里还发现了一个有趣的现象,大约有一半的巨型病毒基因都由一个共同的基因开关所控制。克拉瓦里认为,假如巨型病毒的基因都是从各处偷来的,很难想象它们都听命于同一个指挥官,对此现象最合理的解释就是:这些基因已经在一起合作了非常长的时间。

克拉瓦里的发现让澳大利亚分子生物学家菲利普·贝尔(Philip Bell)非常激动:“巨型病毒很可能就是我一直在寻找的那个‘缺环’。”他说。贝尔教授是“细胞核来自病毒”学派的领袖之一,这一派学者认为,就像线粒体最早来自某个入侵细胞的细菌一样,真核生物的细胞核最早来自某个入侵原核细胞的病毒。这一理论最大的困难在于,细胞核远比已知的病毒要复杂,很难想象如此复杂的细胞器能从简单的病毒进化而来。但是巨型病毒的出现解决了这个难题,它实在是太复杂了,足以演变成一个像模像样的细胞核。

病毒是进化的动力火车

巨型病毒的发现,不仅为“细胞核来自病毒”这一理论找到了根据,而且还促使科学家进一步思考病毒在进化中的作用。传统的进化理论认为,物种进化的动力来自基因突变,该突变由大自然进行筛选,适者生存。但是,有越来越多的证据表明,基因突变绝不是物种发生变异的唯一途径,不同个体和物种之间的基因水平转移(Horizontal Gene Transfer)也许更加重要。而这种交换的最主要的桥梁就是病毒。

匹兹堡大学的哈特福教授研究了十几种噬菌体(Phage,专门入侵细菌的病毒)的DNA,发现它们很难按照进化树的方式进行排位。换句话说,噬菌体好像一个游方僧人,随机地把从各处乞讨来的基因片段都装进了自己的篮子里。这样一来,不同噬菌体在进化上的先后顺序自然就无法搞清楚了。

进一步研究表明,同一种病毒基因片段经常会出现在完全不相干的两个宿主种群里。比如非洲的某种动物体内能够找到和某种美洲植物完全相同的病毒片段。这个事实说明,全世界的病毒之间经常发生基因交流。另外,病毒的基因变异速率远比细胞生命要高。这两个因素加在一起,使得地球上的病毒形成了一个统一的非常活跃的基因库。

病毒可不是独立存在的,它们不但会入侵其他物种,还会在入侵的过程中把自身携带的基因转移过去。早在上个世纪50年代,科学家们就发现某些噬菌体在侵入细菌后会把自己整合到细菌基因组当中去,变成细菌的一部分。随着DNA测序工作的不断深入,科学家发现有10%~20%的细菌DNA都是由这种“前噬菌体”(Prophage)构成的。

除此之外,科学家们还在细菌基因组中发现了大量的“独立连续基因片段”(ORFan)。这些片段都有成为基因的潜质,但它们和已知的任何一种基因都不相同。有意思的是,科学家们目前已经完成了约500种细菌的基因组测序工作,每一种细菌基因组内都能找到10%左右的ORFan片段,其中的绝大部分很可能源自古老的病毒基因。

如果把Prophage和ORFan加起来,就说明任何一种细菌体内都有20%~30%的基因来自曾经入侵过它们的病毒。

病毒入侵高等动植物的例子也屡见不鲜,其中人们最熟悉的大概就是艾滋病毒。艾滋病毒是RNA病毒,侵入人体后会把自己“逆转录”成DNA,然后整合到人类的染色体当中。其实自然界像艾滋病毒这样的逆转录病毒还有很多,它们转入人体的基因片段被叫做“内源性逆转录病毒”(Endogenous Retrovirus,简称ERV)。

当人类基因组计划完成后,科学家们发现人类体内至少有8%的基因属于ERV,另外还有40%~50%的基因有嫌疑。

这些ERV们可不都是垃圾,很多都是有用的基因。这说明高等动物进化史上出现的很多有用的基因都来自病毒。比如,在哺乳动物的进化史上,胎盘的出现是一个关键。研究表明,胎盘生成过程中最关键的“胎盘融合蛋白”(Syncytin)基因就来自一种ERV。

法国巴黎第十一大学的帕特里克·福特里(Patrick Forterre)教授认为,病毒对高等生物进化所做的最大贡献发生在进化初期。他和同事们积累了很多证据,证明在生命早期的“原始汤”里,曾经存在过各种各样的生命形式。由于病毒的穿针引线,这些生命形式互相交流,互相整合,互相竞争,最后形成了现存的3种生命形式,那些被淘汰的生命形式也没有完全消失,而是以基因片段的形式保存于病毒之中。

巨型病毒很可能就是这样一种进化遗迹。

“自然界中病毒的数量远远大于细胞生物,因此基因的流动往往是由病毒到细胞。”福特里说,“从进化的角度看,大部分新的基因往往先是在病毒中形成,再被转移到细胞里。”

如果这个理论得到证明的话,将从根本上改变人们对于进化过程的认识。按照“自私基因”理论,进化就是基因之间争夺资源的战争。但是病毒理论则说明,进化还有可能是细胞间互换基因的结果。这种互换远比基因的自然突变要来得迅速,因此进化很有可能不是渐进的,而是以突变的形式进行。

这一理论还催生出另一个更加宏大的理论——泛基因库(Pangenome)理论。该理论认为,细胞不是禁锢基因的监狱,相反,整个地球上的所有生命都在共享同一个巨大的基因库。基因可以在不同个体间进行交流,而交流的桥梁,正是病毒。

如果这一理论被证实的话,世界大同的理想,将首先在基因的层面上得以实现。■ 科学科普基因库基因合成