维系庙堂与江湖的浪漫史诗

作者:三联生活周刊 ( 电影《赤壁》剧照

)

( 电影《赤壁》剧照

)

黑格尔说,军事冲突是与史诗创作最相宜的场景,因此史诗最倾向描写的就是一个蕴含丰富戏剧性内容、卷入大量英雄人物的战乱时代。作为《三国演义》所描写的东汉、魏晋之交这一纷争乱世的最早记载,陈寿的《三国志》是一部中规中矩的纪传体正史,然而,它却借鉴了同时代许多史官的著作,比如王沈的《魏书》、鱼豢的《魏略》,与韦尔昭所撰的《吴书》。尽管《三国志》为时势所迫,不得不尊曹魏为正统,常常对曹魏针对孙吴和蜀汉的军事失败避而不谈,但各类史料来源、作者身处大分裂时代的自由精神与史料的杂驳,仍然奠定了日后三国民间叙事的浪漫戏剧化格调,比如《蜀志》第六篇,为关羽、张飞、马超、黄忠和赵云的合传。陈寿就说关羽、张飞“皆称万人之敌,为世虎臣,羽报效曹公,飞义释严颜,并有国士之风,而羽刚而自矜,飞暴而无恩,以短取败,理数之常也”,寥寥数笔,即形成了官方正史中关于关、张二将最基本的性格白描轮廓。

魏晋六朝之交,玄学与道教时兴,文士崇尚放达之风,使笔记小说与稗史大行其道。这些作品大多相对游离于官方档案之外,突出众多历史人物某一脸谱化特征,诸如张飞的急躁、关羽的忠义与倨傲、曹操的诈与刘备的仁,为民间叙事将这些内核铺陈繁衍为文学化的描述。比如东晋人袁希之所著《汉表传》,记载建兴九年(公元228年)6月,诸葛亮出兵祁山,于青封木门夹道,设数千强弩,并在道中一棵大树树干上书“张郃死于此树下”,等张郃追兵一到,“千弩齐发,射郃而死”。虽说这情节显然是在照抄《史记·孙膑传》中马陵道齐军败庞涓事,但作者试图以生动逸事,以突出诸葛亮之智略与用兵诡道的用心则明白无误。同样,刘义庆在《世说新语·假谲》中,也浓墨重彩地描绘了曹操的机变与诡诈,如望梅止渴、梦中杀人,以及与袁绍少时同为游侠,劫持他人新妇的轶闻。

这些奇闻趣事及其代表的浪漫传统,在各种正史中理所应当地产生折射。东晋与南朝刘宋时代著名历史学家裴松之,以为《三国志》作注而闻名后世。明人谢肇淛在其笔记《五杂俎》中评论六朝文学时说“小说野俚诸书,稗官所不载者,虽极幻妄无当,然亦有至理存焉”,意即儒家官僚国家组织倡导的“大传统”,与民间市井之小传统文化虽表面上南辕北辙,实际却互为表里,后者以夸张、戏剧化手法将上层文化的主导精神向下灌输,并随时加以修正。在裴松之的《三国志注表》中,引用的大量稗史笔记使得这些浪漫时代的英雄人物变得活泼丰满,从干宝的《搜神记》中大量关于三国时期东吴的奇闻逸事与神医华佗不可思议的医术、习凿齿《汉晋春秋》涉及诸葛亮征讨南蛮、七擒孟获的记载,到孙盛《晋阳秋》中诸葛亮与司马懿在五丈原近乎斗法式的鏖兵,都为日后民间涉及三国的口头文学创作提供了丰富的素材。

说书人与神明

在上世纪60年代以前,我们对唐代三国题材民间叙事的了解知之甚少,唯一可以考据的就是李商隐《骄儿诗》中那句脍炙人口的“或谑张飞胡,或笑邓艾吃”。实际上,唐代诗歌中涉及三国轶事的章句非常多,比如唐代诗人胡曾就在《五丈原》中,有“长星不为英雄住,半夜流光落九垓”的感叹。不仅如此,正是在唐代,诞生了中国日后民间口头艺术“平话”的最初原型“变文”,即早期僧侣向俗众信徒演说佛经的方式。唐代僧侣为了顾及一般群众的兴趣,宣讲的题材不得不从佛经故事衍生至中国传统叙事。敦煌文书中,就有《伍子胥变文》、《王昭君变文》、《舜子至孝变文》等文本存在,但是在上世纪60年代发现的一部公元7世纪的佛教著作中,僧人大觉就在一段注释中长篇大论地讲述了“死诸葛吓走活仲达”的故事原型,晚唐人陈盖的《新雕注胡曾咏史诗》(《四部丛刊三编》),也有类似记载:诸葛亮叮嘱姜维“以米7粒并于口中,手把笔并兵书,心前安镜,明灯其头”。《太平御览》中,记载每年正月晦日,三月三日上巳节,以及九月重阳,都是皇室与百官在长安芙蓉园游宴的佳期。皇亲国戚聚集紫云楼,宰相与翰林百官荡舟湖上,观看“水饰”,即载于小舟上的木偶表演,在所列举的72个剧目中,已经包括《魏文帝兴师,临河不济》、《刘备乘马跃檀溪》等8个三国题材戏。

( 日本浮世绘中的关羽

)

( 日本浮世绘中的关羽

)

同样,三国故事的流行,也要归咎于英雄人物的神化。唐初,禅宗北派创始人神秀在当阳玉泉山建立大通禅寺,奉关羽为护法伽蓝神;《旧唐书·李晟传》中,就记载这位曾于建中四年(783年)为唐德宗平息了朱泚之乱的“中兴名将”镇守河东时,曾梦见关羽向其借兵征讨蚩尤。从今天眼光看,这无非是在唐中后期藩镇割据、朝纲陵夷的环境中,借关羽忠臣良将形象,对李晟身领凤翔、陇右节度使,手握重兵而对李唐忠心耿耿作风的褒奖。

宋代由于其城市商业经济繁盛与市民文化的勃兴,常常被西方汉学家们比附为中国的文艺复兴。虽然寺院变文说唱被官方禁止,但市井“瓦舍”中的说唱伎艺却取而代之,将民间叙事艺术推上新高峰。南宋文学家洪迈曾记载,在临安的茶肆中见到幅纸张贴的预告“今晚说汉书”。无疑,在各类题材中,描述前朝历史兴衰的“讲史”是最受欢迎的。吴自牧在《梦粱录》中介绍“讲史书者,汉唐历代书史文传,兴废战争之事”,最迟在仁宗时代,就有专门的三国题材话本“说三分”,“始为魏蜀吴三分战争之象”,并有像霍四究这样擅长三国题材的说唱艺人。《梦粱录》与《东京梦华录》为我们提供了北宋京城汴梁和南宋迁都临安后30多位“书会才人”的名单,其中不少人有贡士、解元的头衔,还有一位虽没有功名,但称为“乔万卷”的名家。需要指出的是,这些下层知识分子“门第卑微,职位不振”,这些“解元”、“贡士”的头衔不是真正的功名,而是市井细民给予的尊称。在说书人讲书的同时,往往伴有形象的“影戏”,这些人物形象以“素纸雕镂,后用彩色装皮(羊皮)为之”,在绢布屏幕后被人操纵,以突显故事情节。

( 电影《赤壁》中的关羽

)

( 电影《赤壁》中的关羽

)

这些说唱词本的书面辑录,就是平话。现存最早的平话共有9部,大多成书于13到14世纪之间,除了《三国志平话》,还包括《武王伐纣平话》、《七国春秋平话》、《薛仁贵征辽史略》等作品。和说书人一样,平话作者既有儒家知识分子的撰史意识,又有理解庶民生活模式与娱乐需求的思考,所以在书名特意彰显与官方史籍外在联系的同时,也大量使用“口语”和“俗字”来交代这些曲折的野史轶闻。一般民众中,“拥刘反曹”的好恶倾向也在这一时代形成,《宋史·艺文志》中就说:“涂巷中小儿,坐听说古话,至说三国事,闻刘玄德败,频蹩眉,有出涕者,闻曹操败,即喜唱快。”确实,有宋一代,在辽金等北方少数民族频繁犯边情况下,市井群众的同情心逐渐移向南方的蜀与吴,而仇恨来自北方的魏。同样,宋儒在内政外战不能打开局面的情况下,反求诸己、内向闭塞,去人欲而存天理的作风也成就了朝野上下对蜀汉前代将相的推崇。朱熹直言孔明有“儒风”,地位类似曾子与管仲。南宋著名理学家洪咨菱入治成都,曾亲自下令毁邓艾祠,改祀诸葛亮。在《宋史·礼制八》中,我们得知宣和五年,宋徽宗下令封诸葛亮为顺兴侯,与管仲、乐毅、吴起、孙膑、韩信等历代名将一起,入武成王庙接受朝廷与民众的祭祀。日后,元杂剧甚至有一出《玉清殿配享》,描写庙中诸神归位、诸葛亮与韩信为争座次而争辩。与诸葛亮相同,关羽也正式成为独立祭祀的神祇:真宗大中祥符7年(1084年),赐关羽庙匾额“义勇”,追封武安王,高宗时加封壮缪义勇王。这些举动不仅在于标榜关羽的武勇,更是在于其“忠义”。正如俄国著名汉学家李福清在《〈三国演义〉与民间文学传统》中所言:“庙堂与江湖文化的衔接点在于忠与义,虽然前者强调对皇权与统治秩序之忠诚,后者在于反抗压迫、重友轻利,但彼此有所重叠,互为彰显。在民间平话小说中,只有通过君臣之间结义,才能将两种信念合而为一,预示庶民出身的豪杰仍需士人阶层之领导者提携规训,才可获得身前后名。”

罗贯中与演义

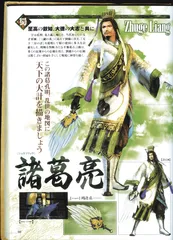

( 游戏《真·三国无双》中的诸葛亮 )

( 游戏《真·三国无双》中的诸葛亮 )

如果说魏晋时期的笔记小说和宋代说唱技艺造就了《三国志平话》,那么《三国演义》的成书除了以上文学艺术形式,还要仰赖戏曲。在元代人陶宗仪列举的南宋694个剧目中,与三国题材直接有关的仅5部:《赤壁鏊兵》、《刺董卓》、《襄阳会》、《大刘备》、《骂吕布》。而在13世纪至16世纪,共出现了46出三国题材戏曲。1934年,现代小说史研究家孙楷第即列出了见于《三国演义》而各类官方正史中毫无记载、出自元杂剧三国戏的10个情节,包括桃园结义、三英战吕布、连环计、关羽千里走单骑、七星坛诸葛亮借东风等,而出于《三国志》等正史秘录,由戏曲加以情节细化,最终进入《三国志平话》与《三国演义》的共有让徐州、斩蔡阳等6处。无疑,戏曲复杂绵密的描述性细节,对于更大型的历史演义小说提供了足够丰富的素材:《三国演义》中第八、九两回,几乎全部来自元代杂剧《连环计》与《单刀劈四寇》。

时至今日,学界仍然为《三国演义》作者罗贯中的生平争论不休。他的大致生卒年月在1330年至1400年之间,其诞生地有浙江钱塘和山西太原两种说法,生性乐天、好游历,号湖海散人。无论如何,他的壮年时期是在杭州度过,这里是自两宋以来“书会才人”和戏剧演出的中心。现存罗贯中著《三国演义》最早的版本是1522年刊刻,即所谓的嘉靖本,扉页上的字样是“晋平阳侯陈寿史传,后学罗本贯中编次”,这显然是在向宋元时代的其他讲史平话学习,以攀附正史作者强调历史内容的权威性,进而让读者相信,这本情节曲折浪漫的史诗性作品是对《三国志》的通俗改编。对于罗的文笔,弘治版本《三国志演义》的序作者蒋大器称赞他“文不甚深,言不甚俗,事记其实,亦庶几乎史”。按照今天的赞誉,罗贯中创造的是一种正史、野史与民间叙事编织浑然一体的演义结构。在《三国演义》中,罗贯中遵循纪传体史书的体例,在使每位主角出场时,都以其世系、出生时的异兆、性格与体貌描述为开头,曹操的首次出场即是在剿灭黄巾的颍川之战:“为首闪出一将,身长七尺,细眼长髯,官拜骑都尉,沛国谯郡人也,姓曹,名操,字孟德。操父曹嵩,本姓夏侯氏,因为中常侍曹腾之养子……操幼时,好游猎,喜歌舞,有权谋,多机变。”为了强调戏剧性冲突与塑造人物性格,罗贯中甚至不惜将某些情节和壮举的当事人变换,以符合他们夸张符号化的身份:比如“怒鞭督邮”的是性格爽直而孟浪的张飞,而非刘备;而“草船借箭”这一情节,则来自《三国志·魏略》建安十八年濡须口之战中,孙权之坐船被曹军箭弩射得失去平衡,不得不迎敌转向让另侧受箭,以保持平衡的记载。显然,将这样的英名举动归到诸葛亮名下,更能彰显其算无遗策。

相对于正史,对于平话、戏曲等民间叙事内容的改动,罗贯中显得更加大胆,以便在营造惊奇之余彰显其外部真实感。《三国志平话》中张飞当阳桥头一声喝断桥梁、使水倒流的夸张性表述,就被罗贯中无情摈弃,仅仅改为惊得曹军偏将夏侯杰“肝胆俱裂,倒撞于马下”,其他军士“望西奔走,一时弃枪落盔者,不计其数”。

自此,“演义”成为中国民间历史题材叙事的总称,从《三国演义》开始,罗贯中的后继者们依照这一体例,写出了上至开天辟地时代,下至民国肇造的历代讲史演义,通过诸如关羽的“面如重枣”或诸葛亮“羽扇纶巾”式的戏剧化褒贬,将“子曰诗云”和“三纲五常”之类抽象观念具象化,灌输于历代民众。正如钱穆曾在《国史大纲》中所言,“国家本是精神产物”,换句话说,弥散在这些铁骑金戈、朴刀杆棒中的中国传统价值观,亦是中国传统社会维持生存,以及危亡时刻自救的最大凝聚力。

天命与人事

“滚滚长江东逝水,浪花淘尽英雄。是非成败转头空……”《三国演义》以一首《临江仙》开篇,即阐明三分乱世兴衰背后的“第一推动力”是“天命”。实际上,从《左传》开始,中国传统士人即习惯以“人事”解释“天命”,后者是一切叙事中不可逆转的先验存在。时至宋元乱世,儒家知识分子认为宇宙之构成包含无数之因果关系,而人之能为善,与自然法规(他们称为天理)相符,如果不能开创积极局面,则只能退而结网:“看破治乱两途,不出阴阳一理。”整部《三国演义》中,彰示天命之处有120处之多,第一回中,就借助各种异象,如黑气入殿、惊雷暴雨、牝鸡化雄,证明汉代“气数已尽”,天下将进入由治及乱的自然循环过程。而刘备在曹丕篡位后决心继承大统,也要借通晓天文的谯周之口,用“夜观乾像,见群星聚于蜀郡,其大星光如皓月,奈帝王之像也”来维护其合理性。这种来自魏晋之交道家宇宙观的理念,在“三顾茅庐”这一情节中,借诸葛亮之好友、博陵崔州平之口阐述得极为清楚,所谓“自古以来,治极生乱,乱极生治,如阴阳消长之道,寒暑往来之理”。

历史循环式的发展观,在三国乃至所有的民间讲史叙事中,也通过用前代人物比附三国时代英雄与智者的描写来体现。诸如曹操将许褚比为“古之恶来”,诸葛亮堪比“兴周八百年之姜子牙、旺汉四百年之张子房”。《三国志平话》的开头,就是一个“半日阎罗”式的因果报应故事:富于道德感的书生司马仲相因臧否史书而被请到阴间裁判冤案,使韩信托生为曹操、彭越托生为刘备、英布托生为孙权,而屠戮这些开国功臣的刘邦则被罚转生为汉献帝,亲历自己开创王朝的终结,而司马仲相本人因为睿智的判决,而成为司马懿——三国时代的终结者。这个典故后来成为冯梦龙《古今小说》中《闹阴司司马貌断狱》以及钱彩《说岳全传》中“胡梦蝶夜游地狱”两个情节的蓝本。在自宋以降的儒家知识分子看来,三国时代也是秦末乱世、群雄逐鹿局势的循环再现,同样需要来自前世的贤臣良将转世,完成由乱世向治平的转化。这种比附性手法后来被广泛运用到《三国演义》成书后的各种民间叙事中去,在施耐庵的《水浒传》中,关胜即作为关羽的后代和转世出场,“汉国功臣苗裔,三分良将玄孙……赤兔马腾腾紫雾,青龙刀凛凛寒冰”,并且本人具有“面如重枣美髯须”这一最重要的符号化特征。

儒家虽然承认“天命”,但仍然从现实需要出发,要求士人积极行动和主动决策,从而形成肯定人事修身,又不免诉诸宿命的诠释模式。一如台湾地区古典文学史专家许芳在《章回小说的历史书写与想象》中所说的那样,《三国演义》中的各种情节,不外乎彰显人物命运取决于天命、时势和自身意志三者的互动,所谓“东风不与周郎便,铜雀春深锁二乔”之深意,意即任何两项因素的冲突都会导致悲剧性的结局。曹操走脱华容道、刘备马跃檀溪,都是所谓“命不该绝”,而英雄人物一再无视“天命”的种种警告,也是自身悲剧宿命的源头:譬如曹丕逼迫汉献帝禅让时,“忽然坛前卷起一阵怪风,飞沙走石,急如骤雨”;刘备意取西川,进军至涪关,远在荆州的诸葛亮就遣使送信,说“太白临于雒城之分,主将帅身上多凶少吉”,刘备也梦见神人持铁棒击其右臂,然而立功心切的庞统对这些警示置若罔闻,最终在雒城附近落凤坡遭张任埋伏,正应童谣“一凤并一龙,相将到蜀中,才到半路里,凤死落坡东”。

当然,是否顺应天意固然决定乱世英雄最终的命运,但“知其不可为而为之”的精神,也成了三国叙事中以天命、人事来对这些动乱时期风流人物进行道德臧否的准绳——贤君良臣下的盛世即便无从实现,也无法否定英雄人物的努力。

从白描到脸谱

毛宗岗在《读三国志法》中,称“三国有三奇”,即诸葛亮、关羽和曹操,并为其分别戴上了古今来贤相、名将、奸雄中“第一奇人”的称谓。然而在《三国志》成书年代,不仅刘关张之忠义、诸葛亮之智、曹操之谲诈是一些简约的白描,连他们的形貌举止也是付之阙如,只是在唐宋时代民间叙事逐渐兴盛后,才渐渐变得丰满而呼之欲出。《三国志平话》中,描写刘备是“龙准凤目,禹背汤肩,身长7尺5寸,垂手过膝,语言喜怒,不形于色”。一如李福清在《三国演义与民间文学传统》中所说,这种夸张的描述来自中国传统哲学,认为人的身高与容貌与超凡德行之间的必然联系。同样,身为贤君辅佐的关羽与张飞也成为神眉凤目、面如重枣,以及豹头环眼、燕颔虎须的英雄,两人都身高“9尺开外”。这种描述似乎是宋元平话从正史中借鉴而发挥的情节。

与其他任何民族的史诗相仿,构成英雄形象的另一个关键元素就是他们的武器、装束与坐骑通用情节单元。英雄独特兵器、坐骑的不平凡来源,是几乎所有英雄史诗中必不可缺的“母题”。众所周知,关羽的兵器名为青龙偃月刀,在关汉卿的《单刀会》中,唱词说宝刀的重量达到“九九八十一斤”。张飞的兵器为丈八蛇矛,根据襄樊民间传说,刘备任安喜县县尉时,张飞为民除害,捉来洞中白蛇,白蛇化为长矛。而青龙刀一名的来历则是铁匠在为关羽打刀时,青龙从天而降,窜入炉中,最终以浮雕形式附在刀上。毫无疑问,这些都是民间叙事中以讹传讹的附会。南北朝时期梁朝人陶弘景编纂的《古今刀剑录》中也说“关羽为先主所重,不惜身命自采都山铁,为两刀”,可见关羽的兵器是轻便的单刀。即使是成书于宋代的《三国志平话》,仍然对关羽的兵器没有详细描绘,在著名的“单刀赴会”一折中,只是写关羽“腰悬单刀一口”。然而于内蒙古额济纳旗黑城出土的金代平阳刻民间年画上,关羽身后站立的周仓已经手持青龙大刀了,由此证明宋代以后,关羽在民间叙事中的形象已经逐渐固定。

三国主要人物的性格特征,除了民间喜闻乐道的忠义、勇敢、粗犷外,还包含了各种儒家伦理希望“君子”所具备的道德品质。比如“誓不为曹操设一谋”的徐庶,成为“孝道”在三国志中的最强烈符号。刘备则是“仁”的化身,在舌战群儒一节中,借诸葛亮之口,罗贯中说刘备“当阳之败,豫州见数十万赴义之民,扶老携幼相随,不忍弃之,日行十里,甘与同败”,在儒家士大夫看来,这无疑已经是仁君的最高境界。

宋元时期,戏曲的发展,对于民间传说中三国人物的形象描绘也有直接作用。元明杂剧系列常有附录,描写人物的扮相、服饰与道具,明代人赵琦美所辑《脉望馆抄本古今杂剧》中,剧本后附有剧中人物“穿关”(戏曲人物扮相)的,即有百余种,其中三国题材17出。无论元明,关羽的扮相一律为“渗青巾、蟒衣、带剑、三髭髯”,而诸葛亮在标准儒家士大夫形象之外,鉴有道家隐士和智者的特征:《三国志平话》讲至诸葛亮南渡泸水征讨孟获,披头跣足、持剑祭风。在元代杂剧中,诸葛亮亦多以道士形象出现:《博望烧屯》第二折中,刘备称诸葛亮为“仙长”,而诸葛亮则自称“贫道”,以道冠道氅打扮出场,自称神通广大,“七星剑上呼风雨,六甲书中动鬼神”。而曹操的面谱全部涂白,状如墙壁,以显示其谲诈,只有眼角稍沾墨笔,表现着他狡狯应变的能力。

在《三国演义》成书后,中国近代的民间平话有了更多可以借鉴的细节,艺人们更按照戏曲人物的扮相,来自撰人物的一举一动,使人物形象更加具体细致。扬州平话艺人洪骏声对黄盖的描写就是“身高八尺,面如满月,两道浓眉,一双虎目,颔下一部银须,根根如银苗相仿”。京剧中许多程式化的舞台动作,也被说书艺人运用到表演中,成为各路英雄的标示性符号:诸葛亮“羽扇轻晃”以彰显其睿智与镇定;曹操常常是“轻捻长髯,双肩一动”,以突出其城府与狡狯;周瑜则是两指虚点、轻摇雉翎,表示风流潇洒与生性狂傲。舞台表演艺术的发展,使得《三国志平话》与《三国演义》有了更多人物情态肖像描写的添加。■(文 / 朱步冲) 关羽罗贯中三国演义刘备曹操诸葛亮江湖三国人物三国志叙事手法司马懿与诸葛亮庙堂三国志平话