温网的草地

作者:张斌

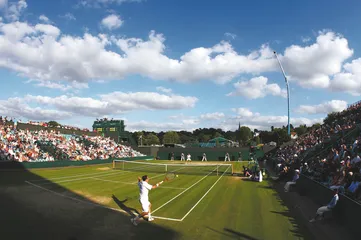

4年一次的欧洲杯赛过于强势,跨越了6月的4个周末,轻松地刷新着包括商业收益、现场观众人数和电视收视率在内的各项纪录。在这一个月之中,欧洲杯赛侵蚀了法网的大结局,笼罩着温网的开篇,直到西班牙人夺冠而去。在等待欧洲杯决赛到来的时候,我们可以欣喜地接到郑洁及其伙伴们来自温网的好消息,对网球金花们在奥运会中的前景做最新的猜想。在我们的记忆之中,温网是最讲究的,当年中国女选手首次参加这项赛事的时候,因为比赛服不是统一要求的白色,而被取消了比赛资格。除了那飘逸的白衫之外,嫩绿的草地是温网最鲜明的标志,位于伦敦西南的全英草地网球俱乐部简直就是草地网球的最高殿堂。100多年了,世界上最伟大的网球明星无一例外地在那里留下了自己的足迹。

如果你有幸在今年置身于温网赛场的话,不妨把自己的脚步延伸到赛场的边际,你也许会看到手牵德国牧羊犬的巡逻队,他们手拿步话机,沿着电子防护网一路走来。先不要马上将巡逻队轻易地定义为传统意义上的安全保卫,外人不清楚,他们最重要的使命之一,是要防止生活在俱乐部附近的狐狸,特别是母狐狸跨越障碍进入赛场环境。狐狸不是来吃草的,对于温网最大的威胁也不是它们的味道。想不到吧,最要命的是母狐狸的尿,只要它们在目前温网的草地上恣肆排泄一下的话,一块小小的草地顷刻之间就会像是中毒一般地枯萎,使赛场出现难看的斑秃,因此“狐狸精”成了温网的天敌。防火、防盗、防狐狸,做起来绝对不难,甚至没有什么科技含量。可是在过去的6年之中,悄然改变温网最多的不是那些熙来攘往的球星们,而是那被球星们踩在脚下的草地。

从电视屏幕上,我们可以轻松地分辨出浪漫的法网红土场地、有些生冷的澳网和美网硬地,最有生机和活力的就算是温网的青青绿草。按照最为经典的理论,法网更适合那些来自于伊比利亚半岛和南美的西语系球星们,球速缓慢,底线强者为王,纳达尔是当今的杰出代表;温网的草地是大力发球上网型选手的舞台,球速超快,当年的桑普拉斯,如今的费德勒是标准的“草地王者”;至于说硬地那就是相对比较中性的场地了,给所有类型的选手提供公平的机会。这样经典的理论还会传播很久,但是随着纳达尔两次打进温网的决赛,人们开始意识到世界网球的风格化有趋同的倾向。这其中自然有球星们的主动求变,但是温网草地草种的改变竟然起到了巨大的作用。2001年温网决赛,球风刚烈的伊万尼塞维奇一举击败澳大利亚名将拉夫特,拿到自己职业生涯中罕见的大满贯冠军,决赛中两位发球上网型选手拼命发球,冲刺上网,一起奉献了38个ACE球。速度和力量虽然迷人,但是也有简单粗暴之嫌,有直接导致比赛转化为“发球训练课”的危险,长此以往观赏性必受影响。温网的组织者痛下决心,做出了改变草种的决定,全部选用更为坚挺、耐受力更强的黑麦草,以取代过去比较柔软服帖的混合草,由此导致球速变慢,球落地后弹起的高度也有提升,这样就使那些球风较慢的明星们在草地上压力顿减。温网比赛专门负责场地的资深专家希沃德分析说:“我们需要一种在两星期的比赛中傲然挺立的草,不会被球员们的奔跑而轻易踩坏。”

但是对于过去百多年历史中一直以快速为特点的温网来讲,选用坚挺草种的确有些“挥刀自宫”的味道,遭受了不少质疑。换了草种的第一年,底线型选手休伊特挺进决赛对阵纳尔班迪安,全场比赛仅仅出现了7个ACE球。承载着英国人近70年温网男单冠军梦想的亨曼非常不理解同胞换草的举措,他抱怨说温网的场地居然是一年中球速最为缓慢的草地赛场,简直是丢掉了传统。而比约克曼则认为,小小草种的变化则是在扼杀网球以往多彩的风格,他预言今后世界上只会有一种风格的球员,他们看似可以适应所有的场地,但是特色全无。亨曼和比约克曼虽然资格老,但是完全算不得世界网坛的一流角色,抱怨只能让强硬的温网组织者们把他们归于“怨妇”一类。

相对比较公允的看法是,红土场地的比赛就像是冗长的长篇小说,而草地网球更像是快节奏的故事,紧张刺激。小小的草种不可能彻底改变网球未来的走向,但是可以起到中和的作用,改变历史还要靠球员自身的努力。被世人所称道的费德勒超越所有球员的并不在于他的技术,而在于他把每一分球当做局点来争夺,因此在场上就变得不可战胜。罗迪克谈起草种变化时的一句话似乎更加客观一些:“其实那和速度无关,只是节奏罢了。”■(文 / 张斌) 温网草地