合成时代——国际新媒体艺术大展

作者:三联生活周刊 (

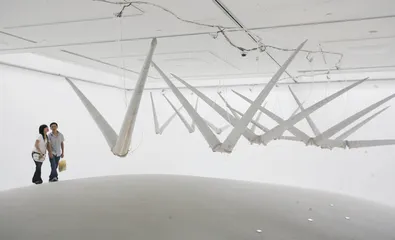

美国艺术家麦克马尔特里和无定型机器人作坊的作品《十六只鸟》

)

(

美国艺术家麦克马尔特里和无定型机器人作坊的作品《十六只鸟》

)

展览的主题叫“合成时代”,寓意人工和自然的结合,科技和艺术结合是这个时代文化发展的必然趋势。无论从规模还是作品的质量,都是迄今为止,全球范围内规模最大的一次新媒体艺术展,这得到了来自世界各地的策展人和学者的一致认可。作为当代艺术中最前沿的一个领域,新媒体艺术在我国的发展时间不长,在私立艺术空间尚未太活跃,却一步跨进了国家美术馆系统,这种大跃进也只有在当下的中国才可能发生。平时给人庄严肃穆印象的中国美术馆也在荷兰设计师的改造下,以一副全新的充满活力的面孔展现在观众面前。

“技术和资金都不是最重要的。而是要看在这个领域的艺术家是否能够真正作为思想上的探险者,在艺术创作过程中,多种方面的力量是否能成为合力,成为助推器。”馆长范迪安说。展览的布展费用接近300万元,中国美术馆一方面得到财政部的拨款,为这次展览添置了了大量的仪器和显示屏、灯光等设备;另一方面,也得到活跃在中国的外国驻华文化机构,如歌德学院和瑞士文化交流基金会等提供的人力和财力方面的帮助。“鉴于它的特点——发出的信息公共性非常强,很少被私人收藏,这些作品本身也不适合与私人交流,新媒体艺术就应该由社会来支持。”

整个展览由世界著名的荷兰数字先锋建筑设计事务所NOX进行展场设计,作为NOX首脑的拉尔斯·斯伯伊布里克(Lars Spuybroek),不仅是建筑设计师,同时也在大学教授建筑学。NOX除了负责设计室内的空间之外,还在美术馆前的广场和噪音艺术家合作,制作一个巨大的装置,让所有的参观者在还没有进入会场观看展览之前,就已经对NOX的作品有了一次“直接体验”。

在上世纪90年代初,拉尔斯就开始研究艺术、建筑与数字媒介之间的关系。他推动了在计算机和建筑设计之间发生的一场前所未有的革命,并在之后不断地拓展数字设计的空间。拉尔斯对空间有着特别的理解,他认为空间就是触觉潜力与触觉的作用范围。入口的那个茧形开放式洞穴装置,是因为他追溯到空间的本源,即人类最初的庇护所,先于建造而存在于自然中的洞窟。针对这次展览的设计,他对记者说,他必须在艺术品之间寻找到关联以安排它们的位置,并根据展品的内在特质设计它的摆放和空间方式。思考如何在不破坏原有面貌的情况下,颠覆这个新古典主义所固有的中规中矩的展览空间,给人多重效果的视觉感受。于是我们看到,曲面的墙体延伸下来,变成如电脑三维图般起伏的地面。同一个展厅,制高点比入口处高出两米多,观众可以“俯瞰”两边的影像作品。走到高大的丝绒帷幕后面,突然就进入伸手不见五指的黑漆漆的房间,只有白色的线条在墙上画着神秘的图形。又好像来到月球,当你看到16只巨大的机械鸟在灰白色的沙漠中有气无力地扇动翅膀,一拐弯进了“实验剧场”,安静的座椅前,一场电子舞剧表现的是人类在远古洪荒时期的寓言。

除了4000多平方米的主展场外,展览还有两个分会场,分别在皇城美术馆和阿拉里奥画廊展出一些影像作品。中国美术馆4楼放映的是纽约现代美术馆选送的10部录像,MOMA的媒体艺术部收藏的1000多件录像作品,全面记录了这种艺术形式在过去40年的发展历程,从简陋的起源到成熟的表现形式。

( 网络艺术先驱Etoy小组的作品《不朽的使命——石棺》

)

( 网络艺术先驱Etoy小组的作品《不朽的使命——石棺》

)

作品

新媒体艺术以其特性——强调与观众的互动,如果不看画册上的介绍或者听讲解员的讲解,很难领略其妙处。在1号展厅有一面看似普通的白墙,上面标着从0到11的数字,这是挪威艺术家西斯塞勒·图拉斯(Sissel Tolaas)的作品——《摸摸我,嗅嗅我》。这件作品是关于畏惧的。0号墙是无所畏惧的人的气味,1号墙是畏惧1个人的人的气味,3号墙是畏惧3个人的人的气味,以此类推,11号墙是畏惧11个人时人体发散的气味。当你碰触墙体,把鼻子贴上去,就能闻到那淡淡的味道。尽管无法用文字描述一个无所畏惧的人闻起来是什么味儿,但它并不陌生,似乎近似某个牌子淡香水的味道——这是很有可能的,香水的研发者从令人愉悦的体味中提取信息。随着畏惧的人数增多,墙体的颜色从白渐变到淡黄,11号墙的气味就不怎么妙了。艺术家在背后做了大量的科学工作,她找了20个来自世界各地背景不同的男人,发给他们一个小仪器随身携带,在他们感到畏惧某个人的时候,就把那个仪器放在腋下记录下自己的体味。数码机器记录下每个汗分子的结构,艺术家的研究实验室将这些记录进行数码分析,又以合成方式模拟出气味,包裹在微胶囊(一种纳米技术)中植入墙体,在被人碰触的时候,那些胶囊就会打开释放出气味。

( 阿根廷的艺术家保拉·阿迪的作品《情感动物》 )

( 阿根廷的艺术家保拉·阿迪的作品《情感动物》 )

英国作家戴维·洛奇在他1982年出版的小说《小世界》中,提到过一台可以实现人机对话的电脑,得了忧郁症的教授天天对着他倾诉人生,后来发现所谓会对话的电脑不过就是会说一大堆废话般的反问句。澳大利亚艺术家斯蒂拉克(Stelarc)的“人造头”就是一个可以实现人机对话的作品,似乎比小说幻想世界中的有所进化。他有自己的形象——5米高的3D头像,会随着他的语言发声变换唇形。坐在键盘前用英文输入问题,问他:“你昨晚睡得好吗?”答:“和大多数人差不多,后来被手机吵醒了。”问:“声音可不可以大点儿?”他就提高了声调。“人造头”的沟通能力和理解力挺让人信服,而且还可以根据词语所蕴含的情绪调换面部表情。当见到艺术家本人的时候,发现墙上的头正是来自他本人的形象,他给电脑里输入了至少4万个问题的答案,在来北京参展前,他还让他的一个中国学生给它输入了可能会被问到的关于北京的问题。他建议说可以问他一些比较虚的问题,有时会产生奇妙的答案。于是又问:“你喜欢哲学吗?”“那要看说什么了。”“生是什么?”“死的对立面。”“那死是什么?”答:“生的对立面。”很让人崩溃。在展览现场和艺术家做个小采访,却毛骨悚然地发现,他的胳膊上长着一只耳朵。

斯蒂拉克是新媒体艺术领域的元老级艺术家,在他长期的艺术生涯中,探索的就是各种各样将人体与电子假肢连接的方式。他想象从利用肌肉去控制所有外在的机械装置到他本人的身体不得已去服从外来物体的指令,做了各种各样的实验,有时到了极端的地步,比如“臂上耳”其实是他的一个作品,是以外科手术构造了一只耳朵,并在其中植入电子收音装置。“我们都是半机械人。”美国研究人与机械的关系的领头学者唐纳·哈维的这句格言被反复并且也是错误地引用,最后连她自己都对“我们”是谁的命题很后悔。但当我们生活在一个后人类时代,在科技时尚方面,还有哪个概念能超过“半机械人”出现的频率呢。过去40年里,我们生存的空间不再是由石头、植物和动物组成的世界,而变成由硬件、软件和湿件(指“人”)构成的不再神圣的三位一体。当公共场所开始全面戒烟时,大家就用那只空出来不知道该干什么的手打手机,似乎这比前种生活方式更令人欣慰。手机、摄像头、iPod作为人体的延伸“肢体”,技术不仅包围人的身体,而且还可能控制并剥夺他的功能,机械成了陷阱,而人则成了牺牲品。可以把斯蒂拉克的举动看做是一种有意识的不同模式的再表演,是与我们自己生活息息相关的“半机械人”的话题的延伸。强化人与机器的共生关系可能导致这两者永久的分离,另一方面按照“半机械人”内在的逻辑,有机体与无机体相互渗透的时间越长,两者之间的共生关系也可能越持久。在乌托邦的境界里,许多科学幻想家都曾经想象过,如果生命退化,心智是否还会在新的技术寄生体内生存下来。像斯蒂拉克和瑞士的Etoy艺术小组,就通过他们的艺术表明,对于这样的问题的明确性答案是不存在的。

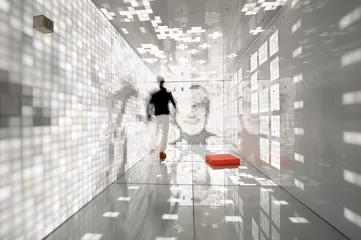

( 瑞士艺术家伊夫·奈特汉墨的作品《主观重述》 )

( 瑞士艺术家伊夫·奈特汉墨的作品《主观重述》 )

在中国美术馆前广场的东侧,有一个集装箱改造的装置,这是网络艺术先驱Etoy小组的最新作品——《永恒的使命——石棺》。这个主题项目是他们自2004年发展起来的,思考了关于生与死,记忆的保存和丢失,过去、现在和未来之间的关系和意义,探讨数字时代的“后生命崇拜”。通过运用数字媒体技术,使所选择的“代表人物”在肉体死亡后,仍能够在时空旅行中得到永生。墙上的一个金属小盒子里放的是蒂莫西·利里的部分骨灰(Timonthy Leary,本刊2006年32期有专文介绍),利里是嬉皮士的宗师,LSD的积极推广者,但在1996年去世前的几年,他转而研究人之永生的问题,死前曾千方百计想把自己的身体冷冻起来,以期将来能复活,但最终没做到。在这个“石棺”里,他某种程度上得到了“永生”。镜面一般的地和墙给人以太空舱的感觉,大屏幕上播放着格子状的数字化影像信息,资料来自利里生活中的照片和他生前保留下来360度的全息影像,附加了诸如出生日期、家庭等标准档案信息,还有遗嘱等法律文件。如果你熟悉利里的故事,会觉得这个作品有十足的吸引力。

Etoy小组成立于1994年,在这个复杂的世界中不断转变着艺术生产的、艺术面貌的观念。大部分成功的艺术家、商人和收藏家虽然很依赖艺术商业的游戏规则,但也经常对其冷嘲热讽,而Etoy既未贬低艺术商业的特性,也不以激进的风格来掩饰其商业目的。十几年来,他们已经发展到有25个部门为其艺术作品工作。在展会现场,所有小组成员都穿着可一眼识别出来的橙白相间的夏天的制服,坐在“太空舱”的橙色垫子上,Etoy的CEO迈克尔告诉记者,他们并不出售艺术作品,盈利通过发行股票来实现,他给了我一个公式:64000Etoy股票=100%Etoy组织=100%Etoy艺术商业可用性。Etoy小组利用资本市场的工具和策略在股市上共享其非物质价值(纯艺术),虽然作品不能以传统方式进行销售或收藏,却也成为艺术史的一部分,他们的作品《数字欺诈》、《玩具战》等在国际上屡次获奖,艺术模式也引起了广泛讨论。小组的几位成员都同时有几个身份,如迈克尔还是洛桑艺术大学的教授,其他几位有的是软件和网页工程师,还有一位瑞士特产的经济学家,加入Etoy之前,在瑞士一家私人银行开展套利基金研究工作。

学术

Etoy小组的模式很好地回答了一个问题:新媒体艺术是什么?“合成时代”的策展人张尕说:“它是综合了多种学科的合成艺术,艺术与当代最前沿的科学相结合,数字技术、生物科技、量子理论、经济学、语言学都可以成为艺术实现的媒介(体)。”徐冰的《地书》,你在电脑里输入中文,就有相应的图形对应,图形从生活中来,比如机场和道路标识,还有来自网络。“我对当代艺术越来越没兴趣,觉得挺狭隘的。”他说,“我对语言文字感兴趣,我喜欢我的作品不像作品,但是有很深的含义和暗示性,是对人类未来沟通方式的一种判断。”巴西两位艺术家的作品《歌剧:音速之维》开发了一种“可以看的音乐,可以听的视觉”。

问到“新媒体艺术家和科学家的区别”时,巴西女艺术家瑞简·坎特尼说:“科学家需要求证,但艺术家则不用。当科学家证不出来时,可能就很沮丧,但艺术家总可以飞在天上。”听上去做一个新媒体艺术家是个十足令人羡慕的职业,但并非完全如此。展览的制作总监李振华说:“当一个新媒体艺术品制作完成之时,它就不是新媒体艺术了。”

在欧美,新媒体艺术已经走过40多年的发展史。从上世纪60年代的前卫艺术、激浪派到贫穷艺术和观念艺术,艺术家一直在试验着各种材料的艺术可能性。彼得·韦伯在他的《媒体艺术宗谱》中系统地讲述了媒体艺术的发展历程:“对材料的迷恋不仅仅伴随着对传统艺术中图解和再现的抗拒,在整体上,这种迷恋是以启蒙思想和反错觉为主要姿态的。”但在公众意识中,反错觉艺术在70年代走到尽头,因为进入80年代后,随着具象和表现主义绘画的回归,错觉重新回到艺术王国,电视等媒体已经深入到错觉制造的核心地带。在它的压力下,媒体艺术家们被推到时代的边缘,不断受到排斥。到了90年代,年轻一代媒体艺术家从中看到了前卫艺术失败的原因,吸取教训,不再将自己置于艺术的反错觉系统中。相反,他们直接投身到好莱坞电影等主流错觉艺术中,挪用其手段,对其进行解构。”比如作品曾经在北京“余震”展中展出的英国艺术家道格拉斯·戈登,那次放映的《10米/秒》,就是把一段战争时期的影像资料慢放,慢镜头下仿佛在做体操的男子,其实是个行动不便的肢残伤员。戈登想要论证的是,我们对外界的感知来自它呈现给我们的方式。新一代的媒体艺术家通过运用叙事和错觉,结合运用反错觉和反叙事,找到了媒体艺术新的实践方向,就是“暗示”。

90年代的媒体艺术家假定每位观众的头脑中已经拥有了一个视觉经验库,这些经验来自电视等大众媒体,艺术家的作品利用这些视觉训练,只需要简单地提示一下时空和主体,观看者就能知道他想说什么,就足以赋予这些图像以内涵和意义。这渐渐形成一种稿本化的艺术叙事,稿本意味着标准和守则。“表达是有准则的,但也是隐晦的。”韦伯写道,“在电视新闻中,我们每天都能体会到表达准则的微妙。如何讲一件事情比这件事情本身的内容重要得多,新闻是有一个暗示性底稿的,在哪里名字要忽略不提,在哪里应该间接地给予提示,在哪里信息需要隐藏,在哪里最重要的东西不必要清楚表明,在哪里大部分应该只是一种假设,这些都是有所安排的。暗示性媒体艺术的本质是提供给艺术家一种可能性,使他们通过自己的稿本,去呈现解释这个假定的世界的稿本,令其为人认知。最理想的是,暗示性的双眼应该使人们看清这个世界的稿本,最理想的是,暗示的叙事应该去反对这种稿本,去创造出关于世界更为优秀的、真实和深邃的叙述。”

如果说新媒体艺术在中国还是青壮年,在欧洲发展了40年的新媒体艺术已行将完成一个周期。来参观展览的奥地利林茨电子艺术中心艺术总监克里斯汀·斯考夫说,1979年奥地利电子艺术节成立的时候,没有太多人认可这种艺术,都是很小的一拨人在做在关心。后来艺术家晓得利用广播和电视的平台制作电视节目,说服政客投钱,奥地利的新媒体艺术发展至今是花开两朵:一个是奥地利电子艺术大奖,一个就是奥地利成立了电子艺术中心。英国艺术与创新技术基金会主任麦克·斯特也说起新媒体艺术在英国最好的时代是上世纪90年代,当时有很多热钱投进去,大家都有股乌托邦般的欢愉。在开幕式之后两天的学术讨论会的主题是:关于新媒体艺术的现在和未来,学者们讨论的问题涉及新媒体艺术的保存,10年前的作品有的被放坏了。光雕艺术家安东尼·马克考则表达了对新媒体艺术进入美术馆系统的忧虑:以前都是先锋艺术家先做出东西,美术馆渐渐发现、接受、收藏;但现在,信息膨胀,美术馆的速度跟上来,艺术家不再是个默认的存在,要挣扎着独立不容易。说到未来,克里斯汀·斯考夫的一句话令人印象深刻:“现在有点害怕谈未来,过去25年一直关注未来,但是发现75%关注的事情都没有发生过。”■

(本文对拉尔斯·斯伯伊布里克的部分叙述得到方振宁的帮助)(文 / 苌苌) 合成艺术大展艺术国际新媒体艺术