现实生活与人口规律

作者:三联生活周刊

中国是个人口大国,人口问题历来受到特别的重视,而且稍有变化就会引起各个方面乃至整个世界的关注。区域发展规划或公共服务规划也和人口变化紧密相关,对人口现状的不确定和偏差可能发生显著影响。而人口的变化其实和现实生活中的家庭行为和个人行为相连,并反过来影响人们的行为。

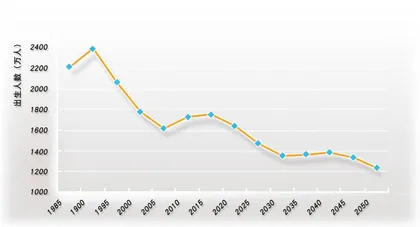

人口的发展遵循一定的轨迹,在正常情况下,人口的增长和减少都具有一定的惯性。中国人口自20世纪50年代以来飞快增长,尤其是在1964~1974年间增加了两亿人,平均每5年增加1亿人口。中国为了抑制人口的过快增长付出了巨大的代价,经过30余年的努力终于使人口增长的势头大大削弱。不过,人口增长是有惯性的,这种增长的惯性来自于人口再生产的规律:即使生育数量降低到一对夫妻只有一两个孩子,甚至平均不到一个孩子,由于处于生育年龄的妇女人数的庞大,新生人数依然上升。正像一辆高速行驶的满载列车,从减速到停止必须经过一段时间。当前的人口增长正是减速的最后阶段,由于人口惯性的作用,既使维持目前的低生育水平,也还需要20年左右才能看到中国人口停止增长。根据国家统计局报告的信息,2007年中国新出生的人口1594万,听起来仍是一个很大的数目。不过,1981年中国新生人口接近2069万,1989年新生人口更高达2462万多,几乎相当于澳大利亚的总人口。相比而言,近10年的新生人口已经降低了不少。实际上,我们当今所享受的充足劳动力,很大一部分是几十年以前尚未实行计划生育时出生的人;而自20世纪70年代以来逐渐减少的新出生人口,使得没有进入劳动力的青少年在总人口中所占的比例越来越小。这些人口变化的综合结果,形成了“人口红利期”,即劳动年龄人口占总人口比例最高的时期。从这个角度来说,人口增长并不一定带来负面效应。

人口变化的滞后性也是一个特点。一个人生下来需要一年一年地长大,当前参与中国经济建设的劳动力至少是15年以前出生的,随着青年人受教育时间的延长,他们进入劳动者行列的年龄可能还会进一步推迟,那么现在出生的人要再过20多年才会真正就业。如果把控制人口出生数量作为缓解当前就业压力的解决方案,显然不会见效。同样道理,如果一个地区在规划能够容纳几十万人就业的工业区,就需要考虑数年后工业区建成时是否有足够的劳动力来就业。好在中国地域辽阔而且存在各方面的地区差距,因此年轻人口日渐减少而老年人口比例越来越高的东部沿海地区能够吸引中西部的年轻劳动力迁入就业,帮助发展当地经济,能够吸引中西部的年轻妇女走入大城市的家庭帮助照顾老年人。不过当中西部生育率降低的效果显现时,发达地区在吸引劳动力方面的竞争将会更为激烈。

人口变化的滞后性要求相关的决策和规划“未雨绸缪”。由于20世纪50年代以来人民生活水平和医疗卫生服务的改善,延长了居民的寿命,使得中国人口中的老年人越来越多,“人生七十古来稀”已经失去了现实意义,因为活到70岁成为普遍现象,甚至有的城市社区将送老人长寿面的祝寿活动从70岁以上提高到80岁以上。当我们看到今天满堂儿孙给80岁老人祝寿的时候,是否会想到40年以后的80岁寿宴将有几个儿孙参加?如果一对夫妇要照料4位老人,再孝顺的子女也会感到力不能及。所以,今天的养老制度和养老习俗不一定能够应付未来的养老需求,政府和社会都需要有“远虑”。

人口发展的规律将每一个家庭的生育行为与国家、社会和人类的前途相连。如果不考虑迁移的作用,一个具有比较稳定而且较低死亡水平的人口,决定人口增长速度的主要是生育水平。著名人口学家凯菲茨教授曾经以美国为例生动地描述了人口增长的规律:根据1967年的美国人口状况,如果平均每对有生育能力的夫妇生育三个孩子,将会使美国人口在300年内翻16番,超过30亿;如果每对夫妇生育两个孩子,则会使美国人口在300年内降至300万。用比较夸张的话加以总结,就是“生育三个孩子导致人口爆炸,生育两个孩子会使人类灭亡”。从理论上说,每个妇女平均生育2.1个孩子可以维持世代更替水平,使人口增长稳定在一定范围。但是事实往往不那么理想和平衡,全世界有些地区每个妇女一生平均生育四五个孩子,而另一些地区的平均生育水平还不到1.5个孩子,而且还在进一步降低。真正能够使生育水平持续在2.1的国家很少有。中国也已经进入了低生育国家的行列,低于更替水平的生育率已经持续了10多年。如果假定中国每个已婚妇女一生将平均生育1.75个孩子,到2050年新生人数也就在1200万上下(见下图)。新生人口的持续减少,意味着未来能够生育的妇女人数的减少,也就意味着新生人口的进一步减少。这正是欧洲面临的“人口负增长惯性”的困境。■

(作者为中国社会科学院人口与劳动经济研究所研究员)(文 / 郑真真) 生育年龄人口规律