灾后震区踏访之二—— 宁强:国家级贫困县的救赎

作者:李伟 ( 陕南古镇宁强县青木川景色优美,是小有名气的生态旅游区

)

( 陕南古镇宁强县青木川景色优美,是小有名气的生态旅游区

)

等待地震

5月30日我来到宁强,凌晨4点多,宁强县的居民在睡梦中被惊醒,纷纷走出帐篷等待黎明。“我县可能发生较大规模余震,请居民们远离危险建筑,不要在家睡觉。”——架着高音喇叭的警车闪烁着警灯,对县城各个居民安置地喊话。

县城的一天开始了。

面积为4.4平方公里的县城,是全县唯一一块比较平坦的地方。城里居民3万多人,政府公职人员,小店经营者和下岗工人、待业青年差不多各占1/3。5月12日地震后,大部分居民就已经搬到街上搭建地震棚,5月25日与5月27日发生了两次强余震,使他们再度成为惊弓之鸟。

关于可能发生强余震的预告、预警在各个渠道内流传,甚至精确到了某个时间段。政府不敢让居民停留在家中,每天都会出动警车以喊话方式把房间内的人赶出来。“我们每天什么都不干,什么也干不了,有家不能回,就是在等一场地震。”一位居民对我说。

( 在田间劳作的青木川镇村民

)

( 在田间劳作的青木川镇村民

)

太阳渐渐升起,地震棚里的滋味不好受。居民们说,今年气候有些反常,往年没有这么大的昼夜温差,现在晚上要穿棉袄,中午又热死人。人民广场、三角洲公园等4个开阔的广场区域已经搭满了抗震棚,所有救灾帐篷都优先满足乡村,县城居民只能自己动手解决问题。

彩条布的价格最高已经涨到了25元/米,而以前只卖五六元,搭一个最简单的棚子至少需要4~5米。充气垫也卖到80元钱,露营的小帐篷更是要400元,少一分都不卖。这已成为生活本来就窘困的居民们的负担。

( 青木川镇为打造古镇旅游修建的仿古栈桥

)

( 青木川镇为打造古镇旅游修建的仿古栈桥

)

小家庭重新恢复为大家庭,父母兄弟们又住到了一起。有些家庭还搬出了电视机,除了看电视,唯一的消遣就是打麻将。还有的家庭搬来了小煤炉,自己生火做饭。棚子首尾相连,见缝插针,经济条件稍好的还可以搭上一块防太阳的黑篷布,能抢到树荫下的位置已经算十分幸运了。经济条件差的只能搬一块床垫,睡在某个宽阔的房檐下。只有孩子们体会不到恐慌,他们迎来了一个提前的暑假,每天在棚子外跑来跑去,或者聚集在街边打台球。

街上95%的商店都落下了卷帘门,没有几家店主敢在屋里做生意,想找地方吃饭都很困难。开发廊的小刘和小何是个例外,这对来自燕子砭镇的小夫妻就坐在门口,稍有风吹草动就准备跑出门外逃命。“我们也是没办法,在外面躲了几天又回来了。”小刘对我说。在她的店里洗头收3元,理发收5元,她的脚割破了,害怕踩到头发感染,所以只做洗头的生意。“也只能这样了,我们这个月肯定连房租的钱都赚不回来。”小何说,“但是不开门的话,连饭钱都没有了。”平时一个月他们有1000多元的收入。

( 6月6日,青木川镇的居民在帐篷中度过灾后的又一个夜晚

)

( 6月6日,青木川镇的居民在帐篷中度过灾后的又一个夜晚

)

40岁的詹建荣把自己的棚子搭在了县政府的大门外,从5月12日开始他们就一直住在街上,这块街边便道上密密麻麻住了100多人。詹建荣一家每天把晚饭提前到16点,都是他自己回家做好再端过来,因为妻子和女儿都不敢回去。“好几次地震都是在吃晚饭的时候,所以我们提前吃饭,逃起命来也有力气。”詹建荣说。

傍晚时分,他发现路边的一根电线杆上有两条细如发丝的裂纹,这立即引起了附近居民的警觉,经过商量后叫来了市政工程队,用了1个多小时,把这根电线杆连根拔走了。

( 宁强县医院院长燕林保急切盼望搭建板房多收治病人

)

( 宁强县医院院长燕林保急切盼望搭建板房多收治病人

)

1976年松藩地震时,詹建荣一家在外面住了40多天,这一次他不知道还要住多久。他们夫妇以前都是县里的工人,他在一家水电站工作,妻子在火柴厂上班,2000年左右两个人都下岗了。为了过日子,他从信用社贷款,在街上开了一家20多平方米的鞋店,到现在还有4万多元的债没还清,一分钱储蓄都没有。

5月12日后,詹建荣的鞋店就没有营业,以前他每个月能赚1000多元,但这也仅仅刚够吃饭。“现在吃啥都贵,我们3口人每个月省着吃也要1200元。”詹建荣满脸愁容地说。

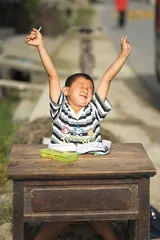

( 地震过后,青木川镇的孩子们把课桌搬到了室外

)

( 地震过后,青木川镇的孩子们把课桌搬到了室外

)

他15岁的女儿今年要参加中考,考期由于地震而推迟了。女儿的功课好,经常考学校的前两名。詹建荣一心想给女儿找个好学校,前一阵她考上了西安开发区的一所高中,但是借读费高昂,3年下来总共要花4万多元,老詹还没有想好去哪里搞钱。除了地震,他最发愁的就是女儿的读书问题。

晚上,宁强县巡警队副队长郭天平开着一辆破旧的小面包车在街上巡查。居民们被集中到了4个安置点,吃喝拉撒、防火防盗都成问题;原先的居住区人走楼空,更要提防有人趁火打劫。不过从目前看,犯罪率在震后大幅下降。郭天平的妻子也是警察,两人现在已经无暇顾家,所有公务人员在晚上22点后才允许有自己的生活,他们不得不把3岁的孩子交给以前的保姆家照顾。

( 曾经的风云人物魏辅唐的深宅大院已经成为青木川镇的重要景观

)

( 曾经的风云人物魏辅唐的深宅大院已经成为青木川镇的重要景观

)

公安局的临时办公地就在县青少年活动中心门前的一块空场上,这里也是一个较大的居民安置点。郭天平晚上巡逻回来时,却被附近的居民包围住。由于宁强县的高考如期举行,宁强一中必须搭建活动板房作为考场,而这块空地有可能成为考场之一,老百姓们将会面临“拆迁”。

“我们都是下岗工人,搭个棚子很不容易啊,彩条布都卖到了25块钱,我们没有钱也没有力气再搬了。”一位居民说。郭天平解释说,谁家都有孩子要考试,希望大家都能换位思考,另外是不是真的在这里搭建考场,还没有最终确定。另一位居民大声喊道:“高考只是两三天的事情,为什么要让我们搬?”

( 青木川镇居民唐礼文 )

( 青木川镇居民唐礼文 )

这是一个充满忧愁的夜晚,居民们和考生“争夺”的无非是一块遍布碎石的平地。

县政府所有的办公处室都转移到了后院的帐篷里,县委书记、县长每天都下乡指挥救灾,大多数时间由常务副县长马九明负责日常事务。在一顶绿色帐篷里,马九明满头大汗地告诉我,倒塌的1.6万户房屋基本都是农民房,如何安置农民、为他们建房是最头疼的事情。“汉中市有个讲话精神,国家、省里为每户居民补偿1.5万元建房费,县上再给一些资金配套。但这钱远远不够,新建房屋的建筑标准要求至少是砖木或者砖混结构。”马九明说,假设县上提供每户2000元的配套资金,就至少需要拿出3200万元,这对一个年财政收入3800万元的小县已经是天文数字,况且还有226所学校、278个医疗机构需要优先拨款修复。

宁强境内的秦岭山脉矿藏较多,而巴山则十分贫瘠。但是矿藏主要是“鸡窝矿”,矿脉无法连成一片,开采成本高,对自然的破坏也较大,经济价值低。尽管如此,全县财政收入的70%来自于几家矿山,但目前这些矿业企业也全部停工,今年的财政收入肯定达不到去年的水平。

县民政局长刘国华的手机响个不停,他现在能做的就是把所有能找到的帐篷分配到农村去,这两天又有5000多人从山沟里被转移出来。“现在收到募捐款有340多万元,我们一分钱都不敢花,要留着给农民盖房子。”刘国华对我说,“资金缺口不是很大,而是巨大。”

高考不能推迟

宁强一中最终没有选择那块碎石地搭建板房考场,而是选择了把考场建在操场上,这意味着学生们要将操场上70多个住宿的帐篷搬到别处。

这所全县34万人拥有的唯一一所高中,承担着年轻人走出大山的梦想。几天后,17个班1169名少年将面临他们人生中第一个格外艰难的时刻——6月6日高考将如期举行。他们几乎都是农民的孩子,现在他们还没有一张安静的、不被太阳直晒的书桌。

太阳照得人有些头晕。上午11点多,副校长、物理教师傅详武在一个帐篷教室外讲课。12平方米的帐篷里挤了40名学生,他们前胸贴后背地靠在一起,坐在长条凳上,里面不可能摆下桌子;帐篷的一边被掀开,还有20多人必须坐在帐篷前外。帐篷里的学生汗流满面,帐篷外阳光刺眼,有些学生不得不戴上草帽。

傅详武站在黑板前,左手拿着一份模拟试卷,右手拿粉笔在黑板上写着解题的简要步骤,讲义装在一个破塑料袋里放在地上,他的脸被晒得通红。1990年大学毕业后,傅详武一直在这所学校教物理,他现在是高级教师、副校长,每个月拿1800元的工资。

5月12日后,全校的教学就被打乱,学校陆续将其他年级放假,也给毕业班安排了一周左右的时间自习。就在他们刚刚回到教室没几天,发生了5月27日的强余震。“上级要求学生全部撤离教室,学生们也不敢在教室里学习了。”下了课后傅详武老师对我说,“现在本来是高考复习的冲刺阶段,但从5月12日到现在,我们每天都在抗震。”

县政府优先给学生拨付了100顶帐篷,除去临时教室、办公室、存放设备的空间,有50多顶帐篷提供给学生住宿。每顶帐篷里上下铺至少住了8个人,最多的住了12个人,睡在里面的人必须爬过好几张床钻进去。

1000多名学生有800多人回到了学校,参加最后的复习。上午有老师讲课,下午和晚上安排自习和答疑。50多名教师分为3班,日夜负责学校的秩序,他们也住在操场上。

学校的食堂也不能进了,原先门口有个大棚做临时餐厅,后来也安置了学校的家属。学校给每个学生发了150元的生活补贴,每天发一次方便面,学生们只能在校外买东西吃。中午帐篷里热得没法休息,很多学生拿着书到附近的小山上寻找树荫,直到太阳落山。晚上,学校会打开几盏施工用的射灯,学生们围在边上借着灯光看书。

这所学校的大部分学生都来自本县农村,家庭贫困。学校开家长会给家长发短信,还要注明阴历,因为农民们是围绕阴历农耕的日期来安排生活的。很多学生的父母都在外地打工,有些孩子3年都没见过自己的爸妈。高中生一年学费是800元、住宿费200元,特别困难的可以减免到600多元。每年政府给学校拨款100万元,但这笔费用难以维持学校的运行和发展,学校已经从银行贷款了上千万元资金。依靠自身还贷几无可能,唯一的指望是将来地方财政好转把这笔账还上。

家在阳平关的王华斌今年19岁,他家5口人,除了父母、弟弟外还有一个聋哑的大伯。父亲在外打工,母亲种田。模拟考试他考了600分左右,如果没有地震,他估计自己至少可以考610~620分,他的目标是西安交大。“我的心里很乱,很难安下心来读书,家里也受了灾。”王华斌对我说。很多时候他的眼睛一直看着斜上方,眼眶有些发红,他认为这次高考是不公平的。事实上,对王华斌的采访最后竟成为我做的一次心理辅导,我努力让他相信人的潜能往往在最困难的时候被激发,而高考也不是人生唯一的机会。

“这可能是他们最大的一次机会吧。”傅详武对我说。这所学校每年的升学率有70%,但是已有多年没有考上北大、清华的学生了,今年本来有几个好苗子可以发起冲击,在陕西要考上北大、清华往往需要650分以上(满分750分)。

5月30日,宁强一中的师生们得到确切消息,高考不会被推迟。“我的心里很矛盾。这样的考试违背了高考的公平原则,学生没有地方学习,信心很差。”傅详武说,“但是这样一直拖下去也不行。”

5月31日下午,活动板房已经在操场的一侧开始搭建。总共71间考场需要4500平方米材料,这一天只运来了2000平方米,剩下的还在西安的工厂里赶工。

不收挂号费的医院

宁强县医院是全县唯一一家综合性的二级乙等医院,而且它是一家不收挂号费的医院,县里的中医院也同样不收挂号费,因为即使是两块钱,也已经强大到足以挡住农民看病的愿望。

院长燕林保从5月12日开始,几乎没有迈出过医院大门一步,除了到对面的县政府开会或者寻找搭建板房的场地。燕林保个子不高但身材壮硕,出生于农民家庭,来自巴山深处。1985年中专毕业后,他进入县医院工作,20多年来边工作边学习已经完成了研究生课程。2007年底通过全院选举,他成为县医院的院长。

5月12日地震时,他还在做手术,当时患者家属都吓得跑了出来,他还是坚持把手术做完。从那天开始,医院进入了临战状态,尤其是随着震区北移的各种传言,气氛更加紧张。

燕林保目前把所有诊室都搬到了医院楼下的帐篷里,把不严重的病人都送回了家,只留下了20名腹腔手术或剖宫产的患者。他在帐篷里储备了大量药品、绷带和石膏,准备在孤立无援的情况下可以“战斗”48小时。由于帐篷内白天温度过高,他为药品的存储头疼。他还从汉中的血库中调集了血浆,每种血型20袋,白天存储在一楼的冰箱里,晚上放在帐篷内的冰箱。司机们就睡在救护车上,所有能转移的重要设备都被他带到了帐篷里,CT和X光机在一楼无法移动,他只能祈祷门诊楼足够坚固,如果有大震发生不至于倒塌。“没有这些检查设备,即使有足够的医护人员也无法完成救援。”燕林保对我说。

燕林保成立了两支救援小分队,由副院长带领,每队10余人。他从朋友那里借来了4部5公里范围的对讲机发给了队长,其他成员每人发了一个手电。“我能给你们的只有这一个手电。”燕林保对他的员工说,“如果地震发生了,你们只要有一口气,爬也给我爬回医院。”

县医院已经做好了打持久战的准备,燕林保正在急切地寻找活动板房和搭建板房的空地。他计划在院内搭建700平方米的板房诊室,并且希望在院外搭建1500平方米的手术室和病房。“12平方米的帐篷最多只能放4张病床,地方很挤病人的脚都会露出来。我认为12.5平方米的板房是比较合适的,我们必须准备100~120个床位。”燕林保说。

此时的燕林保就像一个蹲在战壕里的下级军官,随时准备进行白刃战。这名“军官”的月薪是1500元,奖金在最高的月份可以拿到500元。“我们不需要英雄,如果这次战役结束后,没有人认为我们失职,我们就已经很伟大了。”燕林保对他的员工说。

地震发生后,县政府拨下了第一批10万元救灾款,县医院分到了5万元,广坪分到了3万元,燕子砭分到了2万元。这所医院承担了全县全部的公共卫生事件的救助,去年政府给他们拨了26万元,但这笔钱只够养活4辆救护车。

最初的几天,燕林保为坚守岗位的员工提供了一餐盒饭。两天后他就取消了这项福利,因为每天2000多元的饭钱也已经超出了医院的承受能力。现在医院有200多名员工,每个人全年的毛收入必须达到7万元才能保证发得出工资。在医院的收入结构中,检查费的利润空间最大,但是宁强县医院却是例外。“农民来看病,实际上就是来买药,他们不愿意为了检查而花钱,不是万不得已的检查,我们也不会让农民去做。”燕林保无奈地对我说,“做一次彩超50元,相当于农民卖100个鸡蛋,做一次CT 170元,我怎么忍心让农民去做呢?我也是从农村出来的。”

即使是得了阑尾炎,很多农民也都是硬扛到腹腔化脓腐烂才到医院来。这是燕林保每天面对的残酷现实,“同样是阑尾炎,农村和城市是不一样的,参加新合作医疗的农民只需要花1500元,城市里就要花四五千元,而我们成本更高、难度更大”。燕林保说。

尽管是二级乙等医院,在某些硬件条件上宁强医院还难以达到标准。比如床位与护士的比例要达到1∶0.4,内科40张病床就需要16名护士,而事实却只有8名。增加一名护士每年就要增加2.5万元,这也是燕林保目前难以承受的。

在原有计划中,燕林保今年要盖一座3500平方米的医疗综合楼,他需要一座现浇、框架结构的大楼,把分散在各处的检查、试验设备集中到一起。他已经争取到了卫生部250万元的项目资金,目前的资金缺口至少还有250万元。银行不会为他贷款,他打算通过集资的方式筹到资金。“我不能放弃这个项目,这250万元是我们两任院长费尽心血才跑下来的,在我的任上我要把这家医院带到正规的二级甲等的位置。”燕林保对我说。地震后,盖楼的计划可能要推迟,但是这也坚定了燕林保盖楼的决心。

他需要一座坚固的大楼。

青木川的悲喜

5月27日,宁强发生5.7级余震,震中就在距宁强县城130多公里外的明清古镇——青木川。

青木川位于宁强的西北角,地处陕、甘、川三省交界处。镇西连四川省青川县,北邻甘肃省武都县、康县,枕陇襟蜀,“一脚踏三省,鸡鸣三省惊”,是陕西省最西边的一个乡镇,西去227公里即是九寨沟。这里曾是入川的要道之一,秦蜀之咽喉,商贾云集的边贸重镇。

一条金溪河将小镇分为两半,南面为老街,北面为新街。两山间是开阔的河滩,一层一层的农田向山间延展,金色的麦子、绿色的秧苗、已经2尺高的玉米、耕牛翻起的黑色的泥土,组合成青木川画一般的田园风光。

在这次地震中,青木川镇1984户8149人全部受灾,尤其是回龙场老街也受到了损害。这条886米长的老街至今还保存了晚清民国时期的大量建筑,是典型的川北民居风格,最老的房子有200多年的历史,多为土木结构。地震后很多老房子的瓦片脱落,墙体产生裂缝,有部分围墙坍塌。

6月1日我从宁强县城坐车到青木川镇,130公里的乡村公路汽车走了3小时。12年前,齐玉娥刚刚参加工作,她从广坪镇出发,步行前往20多公里外的青木川镇政府报到。那时候,青木川还不通公路,不通车,更不通电和电话。秦岭、巴山和横断山脉3条山系在青木川汇合,长期以来这里既闭塞又落后。“我来的时候,很多老百姓连盐都买不起。没有电,只能点煤油灯,早上起来鼻孔都是黑的。”齐玉娥对我说,现在她是青木川镇的党委副书记。

1992年镇政府打算修一座4层办公楼,但是资金一直没有到位,修修停停,直到2000年才竣工。但是经过这次地震,这座只有8年历史的办公楼已经成为危楼,墙体出现多处断裂。

农民的房子即使没有震塌也成了危房,不能再居住。6月1日这天,为了防止山体滑坡,书记和镇长进入马家山自然保护区,将其中800多名村民转移到了镇边的河谷地带。目前所有村民都住在了帐篷里,两户人共用一个12平方米的救灾帐篷,沿着金溪河两侧排开。

齐玉娥告诉我,青木川至今仍旧比较贫穷,地少人多,农民甚至需要买粮吃。除种地外,农民还依靠种植食用菌、木耳、茶叶获取现金。镇上有2000多人在外面打工,如果风调雨顺,一个四五口人的家庭一年的毛收入也就是1万多元。

在路边收拾辣椒的王老太太告诉我,她家有1亩水田,可以种一季油菜一季水稻。水稻亩产700~800斤,不够自家吃的。家里还有老伴和孙子,两个儿子在无锡打工。她家油菜子已经收了,但是水稻还没有种上,由于地震后水泵的供电不正常,田里还没有水,而水稻要在夏至前插好秧,最多不能迟过10天。“如果娃儿不给钱,饭都没得吃。”王老太太无奈地说。

陈洁带着9岁的女儿在金溪河上洗衣服,她的境遇代表了很多年轻人的状况。陈洁家也只有1亩地,除了种地,老公还在镇上开了一个电焊的小作坊,她自己则在兰州打工当服务员,每个月包吃包住工资700元。夫妻俩结婚13年,省吃俭用,去年花十几万元盖了一座3层小楼,尚欠3万元外债,而现在房子的二三层都裂了大口子,不能住人了。“我在家哭了两天,躺在帐篷里睡不着觉。”陈洁说,“老公安慰我说,别人能活咱们也能活。”

由于守着一座古镇,旅游业逐渐成为青木川人致富的希望。这不得不提及青木川曾经的风云人物——民国时期的大地主魏辅唐,他当年的深宅大院已经成为镇上的重要景观,参观一次收门票20元。

魏辅唐是这一带的传奇人物。他原是贫苦农民,后杀死民团团长而掌握了当地大权,种罂粟发家买枪,拥有武装上千人、数百条枪,成为陕、甘、川边界一支强大的地方武装。魏辅唐先后当过宁强县独立自卫队大队长,宁西人民自卫队总队长,陕、甘、川三省九县联防办事处副处长,建有豪宅数处,娶了大小老婆6个,其中五姨太2005年才去世。魏辅唐虽然种大烟,自己却不抽,也不允许部下抽。他重视文化,办中学,兴剧社,送当地贫困孩子出去念书。1950年魏辅唐率领地方武装向解放军投诚,1952年土改时期,被以“恶霸反革命”的罪名枪毙于其亲手创建的辅仁中学操场,1986年又因多项罪名无法核实得到平反。

即使今天,青木川镇上很多居民都多少与魏家沾亲带故或曾为其效命。魏辅唐在上世纪30年代并排修建了两座三进的大宅,风格古朴,做工讲究。1952年魏被打倒后,这所宅院被政府没收,他的五姨太和小儿子魏树凯只居其中一间,其他房间分给了17家贫下中农。2005年,县政府为发展旅游业,将老宅内的居民迁出,魏树凯一家得到了13万元的安置费。他的儿媳被县旅游局聘为老宅子的导游,每个月底薪700元再加带团提成。县政府投资了50万元修复老宅。

这座老宅也在地震中受到了一定程度的损毁,大量瓦片脱落,并有多处山墙坍塌,有些房间屋顶剥落。我在老宅内考察时,遇到两次余震,明显感觉到梁柱抖动并发出呜呜之声。所幸木质建筑抗震性好,房屋整体结构的损害不大。

我在魏树凯家见到了魏辅唐的大女儿和三女儿——84岁的魏树金和76岁的魏树满。魏树金家在四川青川县的木鱼镇,魏树满家在甘肃碧口,她们在大地震前的一两天回到青木川扫墓。不想随即发生地震,一家人在大灾中重又团聚,当年的富家小姐都已成耄耋老人。

地震发生前,每个周末,刚刚起步的旅游业都给青木川带来了大量游客,几乎所有客栈都会住满,路两边停满了从西安、汉中和四川开过来的车子。去年“十一”有许多家庭客栈才刚开业,营业半年便遭到了地震的重创。

唐礼文家就是其中之一。

唐礼文的重建计划

“你说会不会有什么行星撞到地球上?”唐礼文扛着锄头走在田埂上,突然停下来回头认真地问我。早晨9点多,他刚从田里干活回来。

这时候正是青木川最美的时刻,山间的晨雾还没有散去,太阳透过薄雾撒下金色的光泽,青翠的秧苗在微风中摇曳,远处的农人鞭策着耕牛,哼着高亢的号子。如果远处没有那一片片印着“救灾”字样的帐篷,我不会认为自己是在灾区。

50岁的唐礼文是镇上有魄力的人,我在青木川就借住在他家。论辈分,他该管魏辅唐叫三外爷(三姥爷),他妻子是魏辅唐大哥的外孙女。去年“十一”前,唐礼文将他老街上的3层小楼改造成“新回龙场客栈”,并请来魏辅唐当年的参谋——徐仲德题写了匾额。为了开客栈,唐礼文还欠了信用社3万块钱,年息9%。

那座小楼是他2000年盖的,外墙贴着白瓷砖,和老街上的木板房风格格格不入。“当时也不知道要搞旅游,回头我会把白瓷砖敲下来的,重新做外装修。”唐礼文有些不好意思地说。他待人热情爱交朋友,客栈生意一直不错,而且他在上海工作的大儿子帮他在网上做推广,使他的小楼颇具知名度。他在客栈的一楼门面开了一间卖布的门面,每个月,客栈又可以帮他赚三四千元,在镇上算是富裕阶层了。

地震后,他的客栈并未出现太大损毁,只有3楼出现了裂纹。他把空调外机都拆了下来,把一楼的布料盖好,就和父母住进了帐篷。唐礼文最担心的是发生大余震,屋里的电器、布料就都毁了,这些也值好几万块钱,但是他现在又没有地方转移存放这些东西。唐礼文家也有1亩田,刚刚收了300斤油菜子,榨的油够他们一家人吃一年。水稻的秧苗已经育好,他打算过两天放水后就插上。

在老街的最西端,唐家还有一座2层小楼、一座土坯房和一座院子,那是他们上世纪80年代建起来的。事实上,几十年前唐家一直是镇上最穷困的人。唐礼文的父母家都是地主,解放后土改被剥夺了资产,唐家连住的地方都没有,他的父亲靠拉架子车为生,母亲在家种田。唐礼文结婚时还遭到了很多人的反对,认为女人跟了他就是受苦。唐初中毕业后给广坪镇政府开车,80年代的时候月工资37.5元。领导看他聪明勤快,想要把他留下来当公务员,但他拒绝了,他的领导每个月也不过就挣70多块钱的工资。

不久后,他辞职自己跑运输,逐渐赚了些钱,买下了房子,供大儿子上了大学。后来,由于发生了交通事故,所搭载的乘客被撞伤,他又赔了8万元钱,元气大伤,小儿子供不起就只能去读了农校。于是,唐礼文不再开车了,转而开了个修车铺,生意竟不错。慢慢积累下来,2000年盖了新房,去年在儿子的建议下开始办家庭旅店。

唐礼文的母亲70多岁,家在50公里外的四川境内。老太太向我感慨以前的苦日子,她说话带有一种已然超脱的幽默感,比如,说她的地主父母在土改时期被打死,“用木棍不停地打,最后木棍都打成牙签了”;说人民公社的食堂,“去人民公社吃饭从来不用带筷子,粥做得跟水似的,端起来就喝了”。老太太说的时候从容淡定,就像讲别人家事。每到这时候,唐礼文就对我说:“莫听她的,她的记性不好。”

地震让老太太最担心的是她二孙子的婚事,原计划今年“十一”要娶孙媳妇,肥猪都已经养下了,家里要摆上100桌酒席。唐礼文想的不是这个,而是怎么在震后把旅游恢复起来。他打算在屋后的河滩上再建一排房子,他一边用粉笔在地上画,一边向我解释他的想法:“搞成2层的小楼,屋顶铺上茅草,外墙贴上木片,从外面看像个木屋。里面做成标准间,有卫生间、有空调,我再建一条河堤,上面可以搞烧烤。”唐礼文的想法是要更加“原生态”。按照这个计划,他至少还需要10万块钱的投入。

“我希望政府能提供无息或低息贷款,这比每天发10块钱、1斤粮有用多了。”唐礼文对我说,“或者1/3是正常利息,2/3是低息。”他希望我能帮他呼吁一下,他同时强调政府也需要提前调查,不能把钱借给不干正事、没有信用的人。对于青木川的旅游业,他并不担心,半年的经营已经让他尝到了甜头。

此外,唐礼文还盘算着去收购两头小猪仔,地震前仔猪最高已经卖到了22元一斤,一头小猪上千元,而现在仔猪只卖七八元一斤。他想现在买了,过几天价格恢复后再卖掉,每斤至少能赚五六元。

金山寺村:灾后之灾

太阳毫无遮拦地照在中国西部腹地的一块小盆地内,救灾帐篷边上能提供不到半米的阴凉,我就坐在这块阴凉下等村支书王显勤回来。告别了青木川唐礼文一家,我来到广坪镇的金山寺村。这是宁强县受灾最重的一个村子,几乎所有农民房都成为废墟,3天前,国家主席胡锦涛刚来视察过。金山寺村的平地非常少,总共1000多人,人均耕地8分,算上种果树、培育香菇,风调雨顺的年头人均有3000元的收入。这块搭建帐篷的地块原是一家村民的麦地,上面连棵遮阳的树都没有。

金山寺村比邻四川省青川县,村子位于山谷盆地中,共有7个组的居民。1996年因兴建宝珠寺水库和水电站,便将1~4组的村民由盆地底部的河滩上迁至两侧的山坡台地上。原先河滩上肥沃的水田变成了水库的“库尾”,每年7、8月份水库蓄水,这些良田都将被淹没,农民主要的土地都在两侧山坡上。

尽管如此,农民们还都在淹没区内抢种水稻、西瓜等作物,这是村里少有的肥地。如果蓄水期晚一些,他们还能收到粮食,尽管这样的概率并不高,10年也就能收到三四次。如果当年降雨较多,蓄水期早,农民不仅白费工夫而且还要搭上种子和化肥的成本。每到大水淹上来的时候,不少农民都在岸边流眼泪。

王显勤今年46岁,1980年高中毕业参加高考,差了12分落榜,此前一年他的父亲刚刚去世,家庭贫困无法支持他继续复读,于是回乡务农至今,2006年当选了村党支部书记。王显勤一早去地里种玉米,前些天他一直忙着救灾,今天才有时间干自家的农活。陕南地区农作物一年两熟,5月份收割小麦、油菜或豌豆,然后播种水稻或玉米,此时正是农忙时节。

从我坐的地方向下看,可以看到一片废墟,那是王显勤的“新房子”。两年前王显勤准备用半辈子的积蓄盖房子,他就开始一根木料一根木料地积攒。去年年中开始动工,因为人工和材料太贵,干干停停,直到两个月前才盖好。他在里面只住了34天半。王显勤至今仍想不通,为什么他打了好几道圈梁,而房子还是倒了。这所200平方米的房子花了他12万元,他还向亲戚借了1万多元。地震那天,他一边去抢救村民,一边哭自己的房子。

11点多,王显勤回来了,穿着淡蓝色衬衣,背上一层盐渍。他刚刚完成对面山坡的播种,随即我又和他去背后的山坡种玉米。土地的坡度超过了30度,有七八名老乡和本家亲戚来帮忙。他们先用锄头在地上刨一个浅坑,然后撒进6粒玉米种子,再放一把肥料,最后推上土。王显勤一边撒种子一边抱怨种子和化肥的涨价。

这样的坡地收成只能达到平地的60%,坡地上无法灌溉,完全是靠天吃饭。王显勤还在地里种了50棵油桃树,现在油桃已经成熟,压弯了树枝,他却不愿去摘。“今年没有水果商敢来收桃子了。”王显勤对我说,现在只能任凭桃子烂在地里。他家的桃子能够收1000余斤,按照去年每斤两元多的收购价,能卖2000多元。“这桃子在宁强县城就能卖6元钱一斤。”王显勤摘下一个桃子递给我说。

在金山寺村,几乎家家都种油桃、培育香菇,这是他们最重要的收入来源。地震后,油桃已经卖不出去了,而培育香菇的袋料则全部被毁,这使得村民们二次受灾。

李玉强兄弟两家的帐篷搭在了公路下面,如果今年水大,这里也会被淹没,但他们已经顾不了那么多了。1997年他们作为水库移民从“库尾”搬到了山坡台地上,移民后全村人口从3000多人下降到1000多人。兄弟俩把老房子的梁柱瓦片拆下来盖了三四间土坯房。在搬迁前他们人均有1亩多水田,亩产能有1000多斤。“1997年搬迁后,我们的生活水平倒退了10年。”李玉强对我说,“以前我们家种一季水稻可以吃4年,种一季麦子可以吃2年。现在土地少,粮食不够吃,收的油菜子榨油只够吃3个月。以前过中秋节,我们村里杀4头猪都不够卖,现在杀1头都卖不完。以前我们村子没有人打工,现在家家都要出去打工。”每年2月份到8月份,兄弟俩都在外面打工,没有技术只能当苦力。

这场地震又将这个刚刚喘过气来的家庭再次推向深渊。他们总共1万多袋培育香菇的袋料被压在房子下,全部损毁,每一袋价值至少2元钱,如果明年结出香菇,每袋还能赚两三元。这意味着,他们不仅到明年没有经济收入,而且重新再来的资本都没有了。■ 宁强帐篷魏辅唐青木川贫困县