灾后震区踏访之三—— 苦尽甘南

作者:三联生活周刊(文 / 袁越)

( 5月21日,甘肃康县豆家坝村小学在地震中校舍全部毁损。从废墟里找出的一台电子琴令孩子们十分欣喜

)

( 5月21日,甘肃康县豆家坝村小学在地震中校舍全部毁损。从废墟里找出的一台电子琴令孩子们十分欣喜

)

从清水坪到铁楼藏族乡

距离甘肃文县最近的飞机场是九寨黄龙机场,从机场打车去九寨沟,一路上完全看不到地震迹象。新修的“九寨沟旅游环线”(简称九环线)路面平整宽阔,公路上方的山体用护网进行过加固,没有一处坍塌。司机夸口说,九寨沟景区的建筑都是钢筋混凝土,能抗9级地震。

从九寨沟镇换乘长途大巴沿着212国道开往文县,这条国道明显年久失修,一路上到处是塌方痕迹,大巴车用3个小时走了60公里,终于在17点30分的时候到达文县。

县城坐落在一个狭长的河谷之中,奔腾的白水江穿城而过,水量充沛。这里和青川之间隔着一座摩天岭,两者直线距离不到70公里。文县自古以来就是兵家必争之地,当年魏国大将邓艾冒险偷渡阴平,率领大军开凿了一条长达265公里的“阴平古道”,自阴平都(即今甘肃文县的鸪衣坝,也就是文县老城所在地)开始,翻越摩天岭,经青川县,直达平武县的江油关(今南坝乡)。据《三国志》记载,摩天岭南坡地势险要,难以行走,邓艾以毛毯裹身,翻滚下山,才终于偷袭得手。

文县县城曾经是从东线进入九寨沟的必经之地,于是它逐渐发展成一座拥有3万多常住居民的中型城镇。县政府大楼采用了全玻璃墙面,在夕阳的照耀下金光闪闪,大楼门口摆了两座石狮子,神态威严地注视着门前的一个小广场。现在这个广场变成了帐篷迷宫,孩子们嬉笑着在玩捉迷藏。除了县政府大楼,县城内的其他建筑大都很破旧,楼与楼之间距离非常近,不给人以逃生的机会。所幸地震波传到这里时已经削弱了不少,县城内的大部分房屋都没有倒塌,但大都出现了不同程度的裂痕,无法住人。因为整个县城依山而建,缺乏平地,居民们只好把帐篷搭在212国道两边,把这条交通干道变成了一个临时的商业街,卖水果的农民和乘凉的居民往来穿梭。

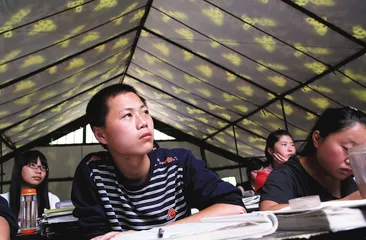

( 5月19日,范坝乡范坝小学的学生在临时搭建的帐篷里

)

( 5月19日,范坝乡范坝小学的学生在临时搭建的帐篷里

)

从文县再沿212国道向东走2公里,就来到了城关镇元茨头村。这是距离文县县城最近的一个村,村内清水坪大概是被媒体报道最多的一个地方。清水坪村坐落在一个缓坡上,从山下望去,土黄色的房屋杂乱无章地堆积在一起,看似依然完好。村子周围是一层层的梯田,冬小麦大部分已经收割完毕,焚烧的秸秆冒出阵阵浓烟。我顺着一条土路爬上山坡,发现大部分土木结构的房子都发生了不同程度的损坏,找不出一幢房子能住人。

几乎每家院子里都有一顶民政部发的蓝色救灾帐篷,只有一户例外。这家的主人名叫杨带娥,今年74岁了,看上去身高只有1.4米,体重不到40公斤。她家的房子是土木结构,梁都震歪了,但土墙却奇迹般没有倒。她在院子里搭了一块小木板,白天当饭桌,晚上当床铺。“我是信主的,我不需要救灾物资,还是给更需要的人送去吧。”她说。

( 6月7日,甘肃省文县碧口镇,灾区学生已得到妥善安置并及时复课

)

( 6月7日,甘肃省文县碧口镇,灾区学生已得到妥善安置并及时复课

)

邻居告诉我,老人只有一个儿子,因为自己身体也不好,没法过来照顾她。老伴去世后她就不种田了,平时靠捡垃圾为生。地震后她拒绝了政府送来的帐篷,就连红十字会送来的500块钱也被她退了回去。

和杨奶奶相比,杨海贵一家可能更典型一些。他家4口人,女儿、女婿和杨海贵夫妻一起生活。清水坪每个村民平均只有3分地,杨家也不例外,于是老杨和女婿只能出去打工,老伴和女儿留下种田看家。老杨是个泥瓦匠,在文县帮人盖房子,每年能挣1万多块;女婿董军全买了一辆小卡车,常年在外跑运输,效益时好时坏。3年前老杨花了12万元盖了幢两层小楼,面南背北,站在二层楼上就可以俯瞰整个山谷。老杨特意把厨房修在院子里,这样老伴可以一边炒菜一边看山景,这是城里人想都不敢想的事情。可是,一场地震把整幢房屋的地基震出一道裂口,墙壁也出现了大裂缝,那间厨房则干脆被震塌了,只剩下一堆碎砖烂瓦。

( 村民班有全一家 )

( 村民班有全一家 )

“我这辈子恐怕再也攒不出一间房子了。”老杨叹了口气,“只能等政府救济了。”地震后清水坪每人分到20米棚布,老杨在院子里搭了一个窝棚,一家4口挤在窝棚里。他告诉我,政府正计划在山下找块空地,把清水坪村整体搬迁。

离开老杨家,遇到了好几个穿军装的人在巡逻,这是村民自发组织的巡逻兵,防止有人趁乱偷东西。我还遇到好几拨在废墟上喷药的人,显然村民非常重视防疫。村口有两块农田被清理了出来,一位军官正在指导两个村民画地基线。农田旁边搭了一座军用帐篷,帐篷外面立着一块宣传板,这是一张由兰州军区建筑勘查设计院绘制的《元茨头灾民临时住宅示范区鸟瞰图》,图上画的是一排排整齐的木板房。这个示范点将建108套木板房,清水坪每户1套。住宅区旁边还将另辟一块场地作为公共活动空间,公共厨房、公共厕所、篮球场和会议室一应俱全。

这个“新农村”看起来非常像野战部队的营房,只不过据说很可能要维持3?5年,不知道村民们是否能适应这么长时间的军事化生活。

离开清水坪,我回到文县,搭上长途班车,驶往位于文县西南方向的铁楼藏族乡。从地图上看,文县是甘肃唯一隶属于长江流域的县,这片地区降水充沛,几乎每个山谷里都有一条小河,它们汇聚成白水江,再依次变为白龙江和嘉陵江,最后汇入长江。文县居民大部分沿江而居,因此公路大都和江水并行。

白马峪河谷两岸的山非常高,山势陡峭、林木茂盛。凡是坡度稍缓的地方都被开垦成了梯田,因为山上泉水充足,梯田可以一直修到很高的地方。有田就有粮食,因此河谷里人口众多,村寨密集。通向山里的公路正在整修,沿途可以看到不少塌方的痕迹。

“以前山上都是树,开荒把土质弄松了,否则不会有那么多泥石流。”一位老农民对我说,“这几年搞退耕还林,不过要想恢复到当年的样子,恐怕还得等上几十年。”

26公里的山路,开了两个半小时。我听从老人的建议,在铁楼乡政府门口下了车。乡政府的两层小楼全部成了危房,乡干部们都住在帐篷里。我到的时候,乡党委书记杜小宝正躺在床上扎针,他说他最近爬了太多的山,伤了腰。

“我们乡一共有16个村,10400人,2526户,因地震死亡2人,受伤16人,4399间房屋倒塌,8964间房屋成为危房,7085间房屋受损。”杜书记拿出一沓写给上级的汇报材料,念完又补充说,“我们乡虽然人员伤亡不大,但灾后重建任务艰巨,估计有3个村需要整体搬迁,3个村存在重大隐患,很可能也需要整体搬迁。加起来大约有3400多人将会永远离开家乡。”

杜书记委托几名干部开车陪我去草河坝看看,这里居住着一个白马藏族村,名叫宾格村(音译)。“白马文化申请了国家非物质文化遗产,今年刚刚被批准了。”一位干部介绍说,“我们正准备把白马文化和当地的独特风景结合起来,大力开发生态旅游。”

铁楼藏族乡位于白水江国家级自然保护区内,这里山高水急,动植物资源丰富,是野生大熊猫的故乡之一。按照当地政府的计划,这条沿河公路将被翻修成一条双车道柏油马路,翻过摩天岭,把铁楼和四川的平武连接起来。平武是九环线上的一站,这条“铁平路”一旦修通后,铁楼藏族乡就可以从庞大的九寨沟旅游市场分得一杯羹。

“可惜啊,地震把我们的计划全部打乱了,这条路估计又得耽搁好几年。”

正说着,车子开到草河坝。宾格村位于密林深处,这里空气湿润、气候凉爽,是避暑的好去处。再加上这里知名度很低,几乎没有游客,绝对是生态旅游的绝佳目的地。

村子里大部分房屋的泥土墙都塌了,露出里面的木梁。当地人喜欢盖土木结构的房子,据说比水泥或者砖房耐潮。盖这种房子先要用十几根粗木头搭一个框架,然后用泥巴“打墙”,屋顶则普遍使用瓦片。这样建起来的房子虽然房顶和墙壁很容易被震塌,但房梁却不容易倒,因此不太容易伤人。

宾格村最德高望重的人名叫曹林生,做过政协委员,还曾经去过北京,帮助专家编过文县县志。他见到有记者来访,便怒气冲冲地说:“我们村严重缺帐篷,现在每3户才能分到1顶,你一定要帮我们呼吁一下。”过了一会儿又补充说,“其实我们也不指望政府能帮上什么忙,我们只是希望领导们能来这里看看,我们就满足了。可是,迄今为止县长一次也没来过。”

“你们村有多少年的历史了?”我把话岔开。

“你抬头看看那几棵老槐树。”他指着半山腰的几棵大树说,“老槐树有几岁,我们村就有几岁。”原来,白马人喜欢住在山上,宾格村原来建在半山腰,后来因为泥石流的缘故,这才搬到现在这个地方。

“这里很好,一抬头就能看见自己的祖先。”

“那你们是否愿意搬迁出去呢?”

“当然不愿意。这里冬暖夏凉,外面找不到这么好的地方。”

我要求再上山看看,杜书记犹豫了半天,终于答应派辆四驱小卡车载我去。我们从海拔800米的乡政府出发,沿着一条布满石块的盘山公路一路向上开去,半路上遇到一辆下山的吉普车,原来铁楼乡乡长班述怀刚刚上山视察灾情回来。据他介绍,铁楼乡损失最严重的村就在这座山上,大概是因为山上晃动的幅度比山下大,山上的房屋损毁情况严重,铁楼乡死去的两个人都是在山上被倒塌的房梁砸死的。

告别乡长,我们又开了将近半小时,来到麦贡山村。这也是一个白马藏族村,海拔1700米,这个村有378人,虽然无一死亡,但房屋损坏情况比山下的宾格村严重得多,不但老房子基本塌光了,就连新房子也都出现了严重损坏,必须推倒重修。

村民班有全一家是个典型。老班曾经担任过村小学的校长,他家7口人只分到1顶帐篷,明显不够住,只能把帐篷自带的用来铺地的塑料布单独拆下来又搭了一间帐篷。他家的房子是一幢两层小楼,共7间房子,这次全都被震坏了。“我们山上人盖房子可不容易啊!”班校长说,“国家不准砍树,我们只能花高价偷偷地从县城里买木头。一根木头400块,再加上其他材料,盖这幢房子花了将近20万块!”

“我家这幢小楼盖了3年才盖好,可还没住满5年就毁了。不过我家还算好,毕竟享受了几年,我们村今年刚刚盖了好几幢楼,人还没住进去就塌了。”

这个班校长的儿子班文文普通话说得非常好,主动为我担任翻译。他初中毕业后去北京打工,负责为高层建筑的表面涂防火材料。为了每天50块钱工资,他每天都要在几十米高的吊篮里接触有毒化学涂料,而不是在山里呼吸新鲜空气。

“山上没地种,吃不饱啊。”他说。原来,这个村曾经开辟了很多梯田,但是山里有野猪,经常来偷吃。村民们一直用猎枪对付野猪,倒也能有不错的收成,可是2003年政府下令没收了猎枪,村民们没了武器,只能任凭野猪下山抢粮,于是远处的梯田就都渐渐荒废了。现在村民们只敢在村子附近种点玉米和小麦,大部分粮食都得靠外出打工的人挣钱回来买。

麦贡山村村长请我喝咂杆酒。这是白马人特有的一种自酿酒,先把玉米和小麦煮熟,然后加入特制的酒曲发酵3天,再放进大缸封存。喝的时候取出来用温水冲泡,味道很像醪糟,不过比醪糟苦一些。说实话,这种酒并不怎么好喝,但这和白马祝酒歌一样,是白马文化的重要组成部分,也是招徕游客的“节目”之一。

天快黑的时候,我们回到乡政府。杜书记找来一张DVD光盘放给我看,这是2007年元宵节时大家在宾格村跳“鬼面舞”时拍下的录像。白马人穿上民族服装,戴上面具,和当地的汉族干部们围成一圈跳舞,大家笑成一团。

“跳舞的地方就是我们今天看到的那片帐篷区。”不知是谁插了一句。这句话很快淹没在大家的嬉笑声中,一点回音都没有留下。

从碧口镇到范坝乡

山里人起得早,从铁楼藏族乡开往文县的班车早上6点钟就发车了。我坐这趟车回到文县汽车站,换上一辆9点发往碧口的班车,谁知这辆车直到中午12点才发车。“卖不满票,公司要罚钱的。”司机说。

碧口是文县第二大镇,平时从文县县城开往碧口的车每小时发一班。“碧口靠近青川,是重灾区,没人敢去,你要千万小心。”胖司机警告我。果然,距离碧口越近,路上的塌方也就越多,很多路段仍然铺满了碎石,班车在颠簸中缓缓前行,60多公里的路竟然开了4个半小时。

碧口位于白水江的下游,河道宽阔。靠近碧口镇的地方修了一座规模巨大的水电站,为了给水库让路,原来的沿河公路不得不改道上山,危险性又增加不少。

17点的时候,车子终于安全到达碧口。这里的房屋损坏程度比文县高,大部分店铺都不开门,气氛明显比文县冷清了许多,居民们没事可做,只好坐在沿街搭建的帐篷里发呆。碧口的主要街道上有很多军车往来穿梭。

我来到文县二中的校园,发现学生们正在操场上上课,这是初三的学生,正在准备即将到来的中考。帐篷是用彩条布搭的,只有顶棚,阳光可以直射进来。一侧的竹竿已经断了,彩条布耷拉下来,几乎盖住了学生们的头。

“为什么不搭一个好一点的帐篷呢?”我问石波副校长。

“政府不发物资,我们拿什么修?”

“镇长呢?为什么不找镇长说说?”

“镇长?他去汶川救灾了吧?”石副校长耸了耸肩,“你没看到马路上挂的横幅吗?不等不靠,自力更生。”

一位名叫龚文建的英语老师对我说,这所中学的学生大部分来自山区,平时在碧口租房子住。地震后碧口的大部分房屋成了危房,学生们只有回家,根本无法复课。学校勉强把初三学生的吃住管起来,高三学生则交给了部队。石副校长派车送我去5公里远的石龙沟,兰州军区红军师某团在那里搭建了一所帐篷学校,把高三学生的吃住全包了下来。这所帐篷学校简直和正规学校没有区别,教室、宿舍、厕所、食堂、盥洗室一应俱全,甚至还有一个小卖部,里面有学生爱吃的零食。

石副校长介绍说,陇南市像这样的帐篷学校一共有30多所,全是兰州军区修建的。“关键时候还是军队靠得住。”一位老师说。

第二天下午,我搭长途车去范坝。车里坐满了来碧口采购生活用品的农民,采购来的各种生活用品把车子塞得满满的,我只能坐在一箱啤酒上。去范坝的路全是土路,比文县到碧口的路还糟糕。

“这条路直到5月17日才打通,在此之前所有物资只能由水路运进范坝。”司机对我说。

“为什么这么多人进城采购?范坝很缺物资吗?”

“别提了。范坝的领导很差劲,一开始瞒报灾情,后来又不及时发放救灾物资。前几天部队运进很多帐篷,乡领导硬是扣住不发,结果当晚下暴雨,老百姓的被子都淋湿了,大家忍无可忍,上门索要,这才把帐篷发了下去。”

24公里的山路,开了两个小时。范坝就像这里的大部分山寨一样,坐落在一个河谷里,河两岸的山虽然不高,但山峰呈锯齿型,形状奇特。河北坡地势较缓,沿河建了很多小楼,大多出现了不同程度的破损,甚至有一幢小楼整个垮进了河里。这条河名叫让水河,水量不大,河水清澈见底,不少人在河里洗澡洗衣服。一个当地人跟我说,地震前让水河可不是这个样子。“以前这条河污染严重,上游一直有人挖金子,他们用的化学药品污染了河水,沾到皮肤上就会起红点。地震后政府不让他们挖了,河水这才干净了。”

与碧口相比,范坝乡简直就是一座死城,沿街的房屋破损严重,大部分商店门板紧闭,估计人都跑光了。范坝只有一条街道,马路上浮着一层土,稍微有点风就黄沙满天,伸手不见五指,很像美国牛仔电影里的西部小镇。

乡政府的大楼照例是镇上最结实的楼房,不过也出现了裂缝,领导们在院子里搭帐篷办公。范坝乡领导叶柏林对我说,该乡总人口12054人,因地震死亡15人,有30%的房屋倒塌,60%的房屋无法居住。乡政府正在全力指挥民众抗震救灾,可受灾人数实在太多,安置不过来。甘肃两当县答应接纳碧口灾民1万人,但灾民们纷纷表示不愿搬家。

为了调查范坝乡的真实情况,我决定独自去山区调查。进山必须经过白水江国家级自然保护区的让水河保护站,站长对我说:“我们乡的领导救灾不得力,上次县领导来视察工作,差点当场撤了他们的职。”站长还补充说,乡领导爱喝酒,一个月经常是醉着的,他酒德不好,喝醉了就骂人。

“地震后,乡领导只来过我们保护站一次,送来一根蜡烛,红的。”站长说。这个站管理着让水河流域的48042公顷山林,一共有9名工作人员,每年的经费却只有3.8万元,养一辆吉普车每年就得花掉9000元,这点钱根本不够用。

“其实我们这里风景很美,你进山看看就知道了。保护区里有大熊猫、金丝猴、羚牛和娃娃鱼等很多野生动物,是个旅游的好地方。”

一位骑摩托车的当地人主动要求带我进山看看。“这里的很多小村庄交通不便,地震后至今没有人进去过。”这位名叫张新义的人原来是竹园沟村人,后来搬到了范坝居住。他用摩托车带我驶向5公里远的竹园沟村第一小队,这条路简直不能称路,昨天下的一场雨把这条路变成了一段一段的泥水沟,摩托车必须小心翼翼地在泥汤中滑行,否则泥水肯定会溅我们一身。

“这条路修了无数年,换了3任乡领导,还是这样子。”张新义说。

竹园沟村第一小队坐落在山脚下。我们到这里正好碰到农民们在卸车,车里装的是政府送来的面粉,每袋30公斤。“这是外界第3次给我们村送粮食。”第一小队的队长范学科说,“第一次是兰州军区送大米,每人1.7斤;第二次是政府送大米,每人1.1斤;这是第三次,送得比较多,每户可以拿到一袋面粉。”

我在村里转了一圈,发现这里的房屋虽然损坏严重,但大都没倒,所以粮食还在。农民家里原先存放的粮食应该够吃一阵子,他们最需要的是帐篷。这个小队420人,只分到30顶蓝色民政救灾帐篷。让水河保护站还给他们送过13顶帐篷,但都是帆布的,不但漏雨,而且不透气,太阳一晒里面就非常闷热,还会发出一股令人作呕的化学味道,住不了人。

竹园沟村还有很多小队,都在山上,摩托车上不去,只能步行。范学科告诉我,这条山路本来勉强可以走面包车,但地震后塌方,人都走不过去。他见政府救援迟迟不到,就自己组织了20多个村民,干了3天,开辟了一条人能走的小道,把物资运到了山上。可谁知5月25日青川又发生了6.4级余震,把道路又震毁了。好在兰州军区及时调来工兵进行疏通,终于又可以走了,但车子还是开不上去。

范队长主动要求给我当向导,我俩跟着几个扛面口袋回家的村民一起上山。这条路果然凶险,很多地方山石悬垂在头顶上,再来一次大的余震就会垮。不过,世界上真正的美景都在险峰上,这里也不例外,一路上花香鸟语,凉爽宜人。路边还有许多好看的蝴蝶,最大的一只翅展足有10厘米,通体黑色,翅膀上有黄色的斑点,非常奇特。

爬了没多久,我们路过一个废弃的工地,挖矿的痕迹依稀可辨。范队长介绍说,这里曾经是挖崖金的地方,村民们用炸药把山炸松,然后挖洞,寻找金矿。这样做的后果很快就出现在眼前,范队长指着一处明显被清理过的塌方对我说:“有3个人死在了这里,其中两个人大概是被垮下来的石头砸死的,还有一个孩子是被憋死的。”

一个亲眼目睹整个过程的村民对我说,地震来时,她眼看着姐妹两人被塌方埋在下面,其中那个妹妹怀里还抱着一个5个月大的孩子。然后她看到一个中年男人从塌方上方爬了过去,并对周围的人说:“大家不要动,看好现场。”然后他头也不回地就往山下跑去。后来她才知道,他是一个乡领导。

“也许那天他要赶回去指挥抗震救灾吧。”范队长为他开脱了一句,“不过,地震过了3天也没见他组织人来挖尸体,还是我和张新义自己找了几个人上来挖,结果发现最上面的那个妹妹身上的浮土只有十几厘米厚,当时如果及时挖出来很可能还有救,而她怀里的孩子则是被活活憋死的。”

“3人的后事都是张新义一手操办的,姐妹俩的老母亲一直不肯吃饭,靠打点滴活着。兰州军区的一个50多岁的老政委亲自爬上山去看望她,给了她1万块钱。”

走了大约1小时,我们见到了第一个小村子。说是村子,其实只有两户人家。房子都震垮了,好在每户都有一顶帐篷,是他们自己扛上来的。两户人家的共同特点就是没有年轻人,他们都出去打工了,家里只剩下老人和孩子,平时孩子们去镇上上学,租房子住,于是家里就只剩下老人。他们除了种田,还要照顾一大片茶树。

“我们这里的茶质量好,有家龙井茶公司就是从我们这里收购茶叶,再打上他们的商标。”我喝了一口村民用山泉水泡的绿茶,果然香气扑鼻,回味绵长。

这里已经快到摩天岭的中心了。站在田头向四外望去,我发现这里的山大都雄而不奇,要说视觉震撼力,远比不过那些名山大川。可是,正因为没人关注,游客稀少,这里才能最大限度地保留了大自然原来的样子,山泉清冽、空气新鲜、植被丰富、冬暖夏凉。这样的地方如果在西方国家,肯定只有富豪才住得起,可在甘南因为没有路,却只有最穷的人才愿意住。

我们坐了一盏茶的功夫,便又接到村民邀请,上山看看另一个村子。这个村的情况和前一个如出一辙,就连人口组成成分都是一样的。就这样,我们不断被村民邀请去“看一看”,于是越爬越高。范队长小声对我说,必须打住,否则看不完了。“其实只要有人能来我们这里看一眼,我们就满足了。”一位名叫范兴碧的村民对我说,“地震到现在,除了3个当兵的来这里考察山体滑坡,就再也没有一个人来过我们这里了。那3个当兵的都是兰州军区的,都才20出头,我们真不忍心让这些孩子冒险进山,出了事我们就成罪人了。”

范兴碧家的房子全部震成了危房,房子后面的山坡上还有一块几十吨重的大石头几乎悬空了,看上去似乎只要轻轻一推就能滚下山来。

告别了范兴碧一家,我和范学科执意下山。路上范队长告诉我,这里实行退耕还林,国家每亩地赔偿农民230块钱,可是他们村最近5年里只拿到了1年的赔偿金,其余钱都被乡政府扣下了。“乡里一直说要修这条路,可修路需要占用山下草坝村的一部分耕地。乡政府要我们山上的农民自己掏钱给草坝赔偿损失,否则就把退耕还林的赔偿金扣住不发,你说这合理吗?”范队长无奈地说。

“你们为什么不向上头反映呢?”

“反映了,没用。”范队长说,“我感觉咱们国家的政策是好的,可一到地方上就变味了,所以我算看明白了:必须自救。”

说话间我们回到了山脚下的第一小队,我看到不少农民正在修理屋顶,把震下来的瓦片重新码回去。“本来我们村不少人的房子都还可以住人,可他们宁可在外面淋雨也不修房子,说要等政府来看过才肯修。我觉得这不是办法,不能凡事都靠国家,所以我就组织村里人自己动手修房子,住房子总比住帐篷强吧。”

范队长非要留我和张新义吃饭,他媳妇很快弄好了两盘野菜和一碟腌肉,还煮了一锅杂粮面条,绝对的绿色食品,非常好吃。我端起酒杯,敬了范队长和张新义一杯:“你们俩让我看到了农村的希望。”

后记

我在范坝住了两天,第3天一早坐班车回碧口。车上坐满了正准备出去打工的年轻人,他们在地震后回家探亲,现在又要再次离开家乡了。

在甘南这块资源丰富却又多灾多难的地方,除非涌现出更多的范学科和张新义,否则的话,要想苦尽甘来,难。■ 地方领导甘南旅游苦尽甘南地震自救帐篷