1982年,沃霍尔在北京

作者:钟和晏(文 / 钟和晏)

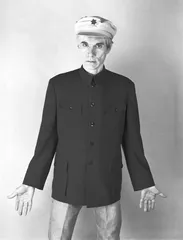

( 穿中山装的安迪

)

( 穿中山装的安迪

)

照片是一些很普通的旅游照,全都是黑白的。一辆锃亮的黑色红旗轿车停在胡同里,王府井大街上“北京市百货大楼”这几个很大的字,长安街上骑着自行车匆匆而过的人,好几个人的车把上都斜挂着同样款式的黑色人造革拎包……旅游者是一个戴眼镜的男人,穿拉链夹克衫和很瘦的牛仔裤,背双肩包,他在天安门、故宫、长城等景点让人拍照留念。现在,这些普通的照片变成一本摄影集被出版,因为这个很瘦的男人是安迪·沃霍尔(Andy Warhol)。

1982年11月,安迪·沃霍尔来北京玩了几天。那时候在纽约,他已经是一位盛名之下的“超级明星”,一个走到哪里都会被包围、被索取签名的公众人物。但是这里,没有人认出那张蜡像一样的脸和乱蓬蓬的白色假发,还没有人知道他是谁。和他一起来的是他的朋友及私人摄影师克里斯托弗·马可斯(Christopher Makos)。那年,沃霍尔54岁,马可斯比他小20岁。

5月末,今年60岁的马可斯又一次住进了北京饭店,这25年之间,他没有再到过中国。他这次的工作任务之一是受康德纳斯特(Conde Nest)出版社委托,沿着当年沃霍尔的游玩路线再重新拍摄一遍,来比较一下北京这座城市的变化。他注意到北京饭店的窗户上还挂着和以前一样的钩花窗帘,他觉得长安街也没有太多变化,只是交通路障被移动了位置,汽车道变宽了,自行车道变窄了。

马可斯看上去精力充沛,金黄色的头发、黑框眼镜,身上穿着刚刚从秀水市场大楼里买来的淡金色真丝西装,上面是大大小小、排列混乱的中文字,福禄寿之类的,配花格子西装裤和耐克鞋,他的打扮是典型的混搭风格。显然,那天的蓝天白云、艳阳高照让马可斯心情愉快,他甚至显得有点过于兴奋。他说:“我想安迪会喜欢现在的北京或上海,流行文化、奢侈生活、帅男靓女、电影明星及夜生活,他会觉得如鱼得水。”

安迪·沃霍尔和马可斯坐着一架波音707从香港飞到北京,一位年轻的海关女官员在他们的护照上盖章,她的军帽下露出烫过的刘海。一辆黑色红旗轿车在机场门口等着他们,机场路上,还可以看见远处绵延的青山。第二天早上醒来,从北京饭店的窗户望出去,很多人在打太极。沃霍尔回过身,对着相机镜头开始模仿那些动作。

( 毛泽东画像前的安迪·沃霍尔 )

之前,他们并没有计划来中国,这是一次偶然发生的旅行。一位年轻的香港实业家阿尔弗雷德·苏(Alfred Siu)新开了一家夜总会,他委托沃霍尔给俱乐部作几幅查尔斯王子和戴安娜王妃的丝网印刷肖像。一直以来,这是沃霍尔挣钱的方法。到香港地区之后,阿尔弗雷德·苏问他们:“你们想去北京玩两天吗?我可以为你们安排一次VIP旅行。”

人们一直习惯把安迪·沃霍尔归纳为一个令人难以捉摸的人物,一个距离遥远、没有感情色彩的人。很难说他身上那种冷漠、自我隐蔽的气质是用来制造假象的面具,还是他真的就是这样的矛盾体。他把自己作为一位职业名人,他也几乎认识每一位名人。他喜欢假装从不生气,从不孤独,从不悲伤。在照片上,他的样子看起来有点缺乏安全感,不过有时候他也很好玩——在故宫太和殿前,他做出龇牙咧嘴的奇怪样子,原来他是在模仿身后铜狮子的脸部表情。

( 去机场接安迪·沃霍尔他们的也是这辆红旗牌轿车

)

( 去机场接安迪·沃霍尔他们的也是这辆红旗牌轿车

)

“沃霍尔在那些照片中显得既迷失又释放,他只是一个陌生人。对他来说,恐怕那是一次很奇怪的经历。”“东八时区空间”(Timezone 8)的罗伯特·伯纳欧(Robert Bernell)说:“他来自当时世界上最商业化的地方曼哈顿,他是最热烈拥护流行商业文化的波普艺术家,而1982年的北京可能是当时世界上商业气息最薄弱的城市之一。”

马可斯的照片中,有一张是路边的大幅标牌——“热烈庆祝党的十二次代表大会胜利召开”,当然,他并不认识那些中国字,只是觉得很好看。那年9月份“十二大”召开,邓小平在开幕词中第一次明确提出了“建设有中国特色社会主义”的命题,经济体制改革全面展开。那年冬天一个周末,可口可乐公司在北京各大商场做促销,买一瓶可乐送一个气球或一双带包装的筷子,这引起了轰动,北京一些报纸的反应是“可口可乐侵入中国,引进了资本主义经营方式”。

( 沃霍尔喜欢这样千人一面的时尚

)

( 沃霍尔喜欢这样千人一面的时尚

)

安迪·沃霍尔总是不断地重复画同样的绘画,喜欢做可以不断重复的事情,他把重复看做是一种自我表达的方式。在北京的大街上,看到几乎所有人都穿同样的衣服,骑同样款式的自行车,他对这种千人一面的时尚赞不绝口,他说:“我喜欢清一色的蓝装,我喜欢每天穿戴同样的东西。如果我是服装设计师,我要一遍遍反复设计同一件衣服。”

这种奇怪的安迪式语录还包括对长城的评价:“事实上,它真的很长,真的真的真的很长。它看起来不像一道墙,倒像是没有过山车的过山车道。”爬长城的时候,他还说:“天哪!没想到我们已经爬了这么多路。这儿有电梯吗?”当被告知北京没有麦当劳的时候,他安然地回答说:“哦,但他们会有的。”

(

马可斯和安迪合影,他们都被涂上了红脸蛋和红嘴唇 )

(

马可斯和安迪合影,他们都被涂上了红脸蛋和红嘴唇 )

在纽约,安迪·沃霍尔几乎每天晚上都出门,他说过,任何活动的开幕式他都会去参加,就算是一个马桶坐圈的发布会。他也说过,如果有一个安迪·沃霍尔博物馆,它看起来应该是Neiman Marcus百货公司,里面有很多衣服、香水和珠宝。他是一个超级购物狂,他去世的时候,家里的每个房间都塞满了他的购物成果,苏富比用了20多人和几个月时间才整理完这近1万多件物品。

对于这样一个购物狂加社交癖的安迪·沃霍尔来说,处在1982年的北京,他可能确实是“如鱼失水”,他甚至没有什么东西可买。他在十三陵的路边买了一些非常难看的电子玩具,像所有西方旅游者一样,他还不能免俗地买了件被西方人称为“毛装”的中山装和一顶带红色五角星的帽子。回到纽约的“工厂”之后,他让马可斯拍摄了那组出名的穿“毛装”照片。

( 新的《Andy Dandy》系列 )

( 新的《Andy Dandy》系列 )

1971年,23岁的马可斯和沃霍尔在惠特尼美国艺术博物馆一次沃霍尔的展览上相遇,一年以后,当时《访谈》(Interview,沃霍尔是出版人)的编辑让他为杂志拍肖像。在这之前,他在加州长大,在巴黎学习过建筑,还当过20世纪传奇摄影师曼·雷(Man Ray)的学徒。

除了安迪之外,马可斯也拍摄过达利、列农、伊丽莎白·泰勒或者米克·贾格尔,他的作品同样变成美国当代艺术的一部分,被福布斯、阿莫多瓦或者范思哲这样的人收藏。《安迪·沃霍尔中国1982》出版后,他给他的朋友们——卡文·克莱恩、保罗·史密斯这些人——打电话,让他们买500美元一本的特别版本(其中包括一张有编号的原版照片)。

给一位传奇名人当过摄影师可以在名声上获益,但有时候也难以平衡,因为人人只想和他谈论那个名人,而不是他本人。马可斯问这本摄影集的编辑彼得·威兹(Peter Wise):“我的名字难道不应该上这本书的封面吗?”彼得·威兹回答说:“不行,中国比你重要,安迪也比你重要。”

在沃霍尔不计其数的名人肖像画中,“毛泽东”是他最著名的作品之一。他的北京之行大概只有两件事情和艺术活动有关:一是去天安门广场看毛主席肖像,还有见了一些中国的书法家。

在天安门广场,沃霍尔让马可斯在巨幅毛泽东画像前拍了照。马可斯记得他们当时并没有谈论安迪的那幅作品,但他们俩让广场上的照相摊给他们拍合影,照片是黑白的,然后被告知需要手工上色。安迪在付钱时说:“好家伙,我们永远都看不到这些照片的。”3个月后,他们收到了照片。除了被还原的衣服颜色之外,他们俩还被涂上了红脸蛋和红嘴唇,安迪·沃霍尔的嘴唇尤其鲜红欲滴。

后来,沃霍尔跟别人说起他在天安门广场看见的毛泽东画像:“嘿,真大啊!的确,我画毛大概已经有400遍了,我曾经想看看我到底一天能出多少件。我爱读他的书,我经常读,我喜欢单纯的思想。”

“安迪和我做过那么多旅行,那真的是我们娱乐自己的方式。我从未有意记录历史,那成为历史,只是因为那个时刻已经过去,而照片保留了那个时刻。”马可斯说。

然后,好几次马可斯又开始重新谈论他如何喜欢身上那件有中国字的真丝西装,谈论他如何被前一天晚上在电视上看到的一部关于革命年代故事的中国电影所打动。他看起来一点也不怀旧,他说他也不喜欢怀旧,怀旧让人变老。被那些黑白照片激起一些怀旧情感的反倒是我们,那个安静的、空旷的北京和大街上朴素的人们,因为这个城市和它曾经有过的生活已经完全改变了。

在生前,安迪·沃霍尔经常被人问起的问题是“你是不是世界上最有钱的艺术家”,因为他相信艺术和股票一样是一种投资,你不能不爱它,尤其是当它们的价格上升时。不过,后来他也承认,富有已经变得不像从前那么有趣了。■

我不怀念他, 但我总是想起他

三联生活周刊:安迪·沃霍尔在北京的那些天确实有点无聊吗?这里几乎没有人认识他。

马可斯:不,一点也不。他喜欢这一点,在纽约几乎每个人都认识他,好多次他说,我真希望把我身上的“安迪装”脱下来。在这里他很自由,他不必再穿上“安迪装”了。其实他和我都很吃惊,中国的文化太不一样了。

三联生活周刊:你这一次到北京的感受?

马可斯:这一次我同样很吃惊,这里的人更多了,也更现代了。25年前,人们有些冷漠,害怕和我们接触。当时,贝聿铭设计的香山饭店是我们唯一见到的现代建筑。今天,我把我拍摄的国家大剧院的照片发给朋友们看,几乎所有人都很喜欢,还有中央电视台,非常令人惊叹。我喜欢这样的建筑,它们就像雕塑一样,拥有这样的建筑,你们的城市就像一个艺术之城。

三联生活周刊:你为什么到今年才出版这本《安迪·沃霍尔中国1982》摄影集,发表那些老照片?

马可斯:本来我已经完全忘记这些照片了!我已经出过好几本关于安迪的书,我有点厌倦这些年在纽约那么多人喜欢谈论他,有些人甚至从来没有见过他。我以为我再也不会出版跟他有关的书了。去年在纽约一次书展上遇到现在的出版社,他们说1982年的北京之行是很有名的,还有北京奥运会等等。所以,这可能不会是我最后一本和沃霍尔有关的书了。

三联生活周刊:你还重新发表了1981年为沃霍尔拍摄的那些易装照?

马可斯:这不是什么易装癖的照片,安迪和我想从历史和艺术上找到出处,看看有什么有趣的事情可做。我们直接参照了曼·雷在上个世纪20年代和杜尚的合作,杜尚打扮成女人,摆出罗丝·瑟拉薇(Rrose Selavy)的姿态。我们用了两天时间、5个不同的假发和2种不同的化妆,加上安迪常穿的衬衣、领带和牛仔裤,结果是350张不同的照片。这是关于身份的游戏,探索暧昧不明的身份。现在,新的系列叫《Andy Dandy》,我和另一位艺术家保罗·索伯格(Paul Sorberg)合作的。我们的想法是花朵和安迪的照片都是常见的主题,把这两个主题并列在一起,希望能出现第三种想法,也许是关于身份危机的想法。比如说,我觉得中国很可能有很大的身份危机,美国也一样。

三联生活周刊:怎么解释?

马可斯:因为中国现在世界上拥有强大的力量,如何处理这种力量、政府如何对待你的人民、对待世界,这是很大的问题,强大的力量也意味着重大的责任。在我看来,今天的北京有点像七八十年代的洛杉矶,所有的豪华汽车、高速公路的超速发展都让人兴奋。但是,人们也可能没有理解将来会发生在他们身上的巨大冲击。

三联生活周刊:你怀念那段七八十年代的时期吗?

马可斯:不,我不怀念那个时期。我觉得现在比过去更重要,我现在过得很快乐。

三联生活周刊:你怀念安迪吗?

马可斯:我不怀念他,但我总是想起他,他的冷嘲热讽、玩世不恭。每次我做新书宣传的时候,我总想要是他在这里会多么有趣。和他一起做些事情是很有趣的,他非常好玩,你看看他的作品,那些汤罐、梦露就知道,他真的很喜欢现代艺术。在60年代,他和其他美国艺术家最大的不同就是他没有从欧洲艺术寻找参考和灵感,他只看着美国,他的源泉是美国,这让他脱颖而出。

三联生活周刊:和他一起有没有感到厌烦的时候?

马可斯:我认识他的时候,他已经是美国最知名的波普艺术家了,他喜欢探究一切事情,很难让人感到厌烦,除了陪他去参加晚宴派对。安迪去那些晚宴派对是为了给他的作品找到收藏家和艺术经纪人,但那里实在无聊,每个人只想认出和他们同桌的是哪些名人,可以和谁在一起合影等等,后来我就再也不去了。

三联生活周刊:也有人说,在生命最后几年,他是一个孤独抑郁的人?

马可斯:他是有点孤独,他没有什么可以一起分享生活的人,他和他的艺术结了婚。不过,他精力充沛、很会找开心,他和我开玩笑说过,你可以把我的精力装在瓶子里去出售。如果不是手术事故,他还可以活好多年。■ 沃霍尔1982