雪门寺:娃在家就在

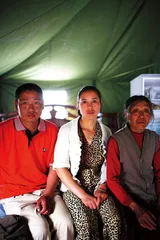

作者:魏一平 ( 5月21日的绵竹汉旺镇,这里曾经有他们的家,地震后帐篷是居民临时的家,明天,他们还将有一个崭新的家

)

( 5月21日的绵竹汉旺镇,这里曾经有他们的家,地震后帐篷是居民临时的家,明天,他们还将有一个崭新的家

)

“妈妈,我难受”

虽然地震并没对什邡城区造成明显破坏,但马路两旁密密麻麻的帐篷,军车不断从身边呼啸而过,出租司机提醒我们注意那些关门歇业的商铺,“这些从下面乡镇来城区开店的小老板,都忙着回家寻亲或者照顾病人去了”。

走进城区各家医院,院子里一排排帐篷拥挤得让人感到压抑。因为担心不断的余震,医院只好把住院楼腾空,不断有伤员从各地汇聚而来,又分散而去。虽然医院大门旁贴着一些伤员的名字,但由于流动太快,几乎没什么作用。要想找人,无异于大海捞针。

几经周折,什邡第二人民医院一位热心医生,带我们找到了来自蓥华镇雪门寺村的陈杨。这个14岁的小男孩在蓥华中学读初二,地震时,4层教学楼瞬间被夷为平地,300多名学生只跑出了几十个。“他能活下来,真是个奇迹!”医生向我们感慨,“前几天给他做开颅手术,取出了巴掌大一块淤血,昏迷了整整两天两夜。”

几乎每个孩子的讲述都会不自觉地从自己的地震记忆开始,“楼开始晃的时候……”成为最经常的开头,陈杨也不例外。“刚开始还以为是修路的压路机震的,后来听到有人喊地震了就拼命跑,但还是只差两步。我都看到门外的阳光了,楼就在这时塌下来了。”跑在前面的一个女孩因为身下有砖,身体成了弓字形,陈杨说他动了动身子,见没受伤,便小心翼翼把女孩身子底下的砖头抽出来将楼板撑住。半小时后,他们两个从废墟的缝隙里爬了出来。“我是男生,应该救女生。”陈杨扭过头去,有些羞涩。

( 在蓥华中学初一(3)班就读的陈龙

)

( 在蓥华中学初一(3)班就读的陈龙

)

这时候,在成都打工的母亲杨秀春除了一遍遍地拨电话,什么都做不了,电话不通、车不通。“就是真出了事,也要去看一眼孩子。”这是采访中听到的最多一句话。地震发生后,为人父母的本能就是向学校奔去。

第二天下午终于打听到儿子的消息时,杨秀春真正体验到了悲喜交加——“儿子活下来了,可手术已经进行了5个多小时,医生说随时都有危险。”此后的两天两夜里,杨秀春一直在跟昏迷中的儿子说话,虽然医生嘱咐她最好不要在术后多说话刺激孩子,但她有自己的坚持:“我不敢停,我怕一旦停下来,娃就醒不过来了。”

( 7岁的张雨蝶

)

( 7岁的张雨蝶

)

杨秀春告诉我,半昏半醒中的儿子总在重复一句话,“我不能死,我还要养奶奶,养妈妈”。但现在说起这些,陈杨并不承认。他承认的只有一句话,那就是在刚刚睁开眼睛的时候自言自语了一句:“我不想读书了,好多同学都走了。”

接下来的几天,陈杨开始用母亲的手机四处打听同学的消息。这也是我们在采访中发现的一个现象,躺在病床上的孩子,打发时间的普遍方式是拿着家长的手机给幸存下来的伙伴们发信息聊天。劫后重逢的家长们再也不会为了这批评孩子,“给他们带上手机吧,就是丢了也好找得着”。

( 雪门寺幸存下来的学生大多是平日里调皮、机灵的男孩,他们跑得快

)

( 雪门寺幸存下来的学生大多是平日里调皮、机灵的男孩,他们跑得快

)

现在,陈杨说他想上学了,只是不断念叨,“是不是地震把脑袋给砸笨了”。杨秀春悄悄告诉我,儿子想上学的真正原因是他最好的几个伙伴都幸存下来了,但她担心,“娃子现在见了楼梯就跑开,怎么上学?”陈杨也有属于自己的担心,他摸摸耳朵就有些不开心:“以前我的耳朵最大,现在怎么变得这么小了,怎么跟他们比?”因为从废墟中爬出来后,耳朵上脱了一层皮,他的幻觉到现在都没有消失。

杨秀春的胳膊上有星星点点的手印,青紫色的。趁着儿子去上厕所,她告诉我,这是陈杨给掐的。“他有时候想起同学来,就会说很难受,很想打人,我就让他掐一会儿,心里就好多了。”杨秀春猜测,或许是因为前两天儿子从电话里听到一个同学说,眼睁睁看着背上的女生停止呼吸而束手无策时,他发了场大火:“你傻啊!为什么不骂醒她啊?!”

( 蓥华中学初二年级学生陈杨

)

( 蓥华中学初二年级学生陈杨

)

“跑个冠军就好了”

于是,我们决定重返雪门寺村,去找找这个躺在同学背上停止呼吸的女孩。她有个很好听的名字,叫周思韵。

( 曹亚洲和父母在受损严重的自家房屋前

)

( 曹亚洲和父母在受损严重的自家房屋前

)

从什邡到蓥华的公路虽然没有被地震切断,但正在翻修的工程尚未完工,一路上颠簸起伏、尘土飞扬。当地司机告诉我,蓥华镇四面环山,风景秀美,前几年还徘徊在发展旅游业还是化工业之间,后来到底是选择了后者。几个大型化工厂为当地的GDP贡献了不少,这条路据说要修成一级公路。

越往前走,目光所及,房屋倒塌越来越厉害。靠近蓥华镇的雪门寺村有村民2870人,分为16个小组,散居在群山中。村民们告诉我,大地震后,已经没有一间房子是完好的。零星的残垣断壁在一片废墟中显得突兀,不断有救援部队的官兵前来把它们推倒,每次都会引来孩子们的围观。“将来盖新房子,要比这个还大。”几个孩子在边看边争论着。

( 周思韵的父母及奶奶

)

( 周思韵的父母及奶奶

)

提到周思韵,大伙纷纷开始摇头叹气:“多好的娃啊,可惜了!”7岁的张雨蝶看起来有些伤心,低着头小声说:“思韵姐姐最不该死了,她心肠好,还教我跳舞。”由于小学和幼儿园的教学楼并未出现整体坍塌,村里年岁小点的孩子反而躲过了一劫。张雨蝶告诉我,明天就是她7周岁的生日了,“但是不能跟思韵姐姐在一起玩了,为‘六一’儿童节准备的舞蹈也可能跳不成了”。

有人把周思韵的父亲从人群中拉了出来,这个黝黑壮实的山村汉子叫周友彬。他只一遍遍重复着女儿从废墟中被抬出来的情景,“除了胳臂压断以外,身上没外伤,衣服上的血也是旁边同学染上的”。乡亲们又开始七嘴八舌争论着“要是上边的磷肥厂不泄漏氨气,娃儿们或许还能多撑一会儿”。带着我们踏过一堆堆瓦砾来到他家后,安静下来的周友彬开始一个劲儿埋头抽烟,眼里噙着泪水。

以前的家,现在不过是两堵倾斜的砖墙,还有屋顶上摇摇欲坠的几根木梁;而现在的家,就是瓦砾中间空地上临时搭起的简易帐篷,里面有3张“从废墟里扒出来”的木床,现在住着3户人家。妻子正在废墟里清理还能穿的衣服,一旦看到有女儿的衣服,就开始落泪。“思韵爱漂亮,爱干净,每天都是早早起床,把头发梳得整整齐齐,村里的小女孩都爱找她梳头。她爱跳舞、唱歌,周末回来就带着村里的孩子们在门前空地上跳舞,晚上就一个人听歌,刚刚还给她买了个MP3。”她并没有哭泣的声音,但泪水就是止不住流下来,“她个子高,说将来想当空姐,还想当兵,说女兵好威武”。说起这些,母亲的脸上露出了笑容,但依然泪流满面。

蓥华中学初二(2)班班主任梁帮华告诉我,本来学校计划在5月12日那天召开全校运动会,可因为全市数学教研活动,运动会推迟一天。“要是开运动会就好了,能救多少娃娃啊。”他这几天一直奔波在山里家访,嗓子已经沙哑得几乎说不出话来。周思韵的体育不错,她还报名参加了女子100米跑。周友彬记得,就在地震前一天那个周日,女儿跟他说过,“如果能跑个冠军就好了,中考的时候能够加5分,将来上高中能省下不少钱”。说到这里,思韵的奶奶开始放声大哭,“思韵从小学习就好,从一年级就考班里第一名,奖状拿了40多张,可是连一张都没来得及贴到墙上”。原来,家里正在装修房子,本来答应思韵等房子装完了就把奖状全部贴出来,可她并没有等到这一天。

思韵的母亲手里捏着两张沾满尘土的照片,一张是思韵小学毕业时的班级合影,另一张是去年参加梨花节时她与妹妹的合影。母亲有些后悔,没给女儿多留下一些照片,“她妹妹今年才6岁,不知道将来能不能记得姐姐的样子”。我们起身告别时候,思韵的母亲急忙抹去脸上的泪水,开始露出了一丝笑容,“好在她还有个妹妹,我们就想着要把她带好”。

走在回程的瓦砾堆上,周友彬悄悄告诉我,他一定要把废墟里那40多张奖状都挖出来,将来全部贴到新家的墙上。

“每个人都是我的朋友”

从思韵家出来,我们想起了一件很重要的任务——陈杨要我们帮他找到村里幸存下来的小伙伴,告诉他们他活得很好。曹亚洲、陈龙、谭威、张蓬勃、张鹏亮……他把名字和各家的位置跟我详细说了很久。与不幸遇难的孩子比,这些幸存下来的大多是调皮的男孩儿,“平时就爱耍,脑袋瓜机灵,跑得快”。

在村口的救灾物资发放点,我们找到了陈龙。一听说是北京来的记者,正在领救灾物资的村民们围拢过来,纷纷看陈龙,“快跟叔叔说说,你是怎么跑出来的”。这反而让他害羞起来,边笑边红着脸躲闪。

陈龙告诉我们,他所在的初一(3)班在这次地震中死了十几个同学,他昨晚还做了个梦,梦到他们都来他家里一起打台球。陈龙的父亲在家里摆了张台球桌,打一局5毛钱,可现在房子全倒了,只剩一间偏房也被撕开了十几厘米宽的裂缝,台球桌上堆放了从废墟里拣出来的全部家当。得知陈杨身体恢复不错,陈龙很高兴,“以后又可以一起耍了”。陈龙的爸爸在一旁默默地笑,“儿子能活下来,比什么都强”。人群中有人问陈龙:“还有哪个好朋友没跑出来?”这个13岁的小男孩回答得相当干脆:“他们每个人都是我的朋友!”

拐进旁边的一条小山路,陈龙带我们来到了谭威家。曹亚洲、张蓬勃、张鹏亮等等也都闻讯赶来,孩子越聚越多。大家纷纷争抢着述说自己的逃生经历,有时还会为了一个同学的生死争论起来。“害怕吗?”“不害怕!”几乎是异口同声。但紧接着,他们又会说起昨晚上谁梦到了谁。打着耳钉的张鹏亮算得上里边的孩子王,他在争论的最后像是总结性地说了一句:“人死不能复生,活下来的害怕也没用,总想也没用。”

这些天里有关地震后的逃生经历被反复提及,无论是受伤的还是没受伤的孩子,已经可以像背诵课文一样不假思索地一遍遍复述。所以,当谈到他们童年的趣事与未来的理想时,孩子们显得更加高兴起来。一起爬山、一起钻山洞,甚至是一起逃课去泡网吧的记忆,都会让这些劫后余生的孩子们露出真正灿烂的笑容。或许,对于他们来说,家里的房子倒不倒,远远没有幸存下来的伙伴儿重要。

陈龙的学习成绩不错,刚刚过去的期中考试考了全班第二名。他告诉我们,他将来要上大学,“北京的大学上完了,就上外国的大学”。一句话引来人们一阵哄笑。张鹏亮的学习成绩则比较差,但他有自己的特长,体育成绩好,将来想当一名运动员。就在计划于5月13日召开的全校运动会上,他一个人就报名了3个项目——400米、800米和跳高。

但也有幸存下来的孩子改变了自己的想法。杨秀春告诉我们,陈杨从小的理想就是去当兵,但自从地震后再问他,他的回答令大人都感到有些惊讶:“很茫然,万一哪天又地震了,又什么都没了。”而比陈杨小19天的陈雨秋要坚强得多,这个靠着“要想见到弟弟,就一定要活下去”的念头从废墟中爬出来的小女孩儿,对跑上瓦砾堆救人的“五爷爷”(蓥华中学的门卫)高声喊道:“快走,这里危险,你还有家人!”陈雨秋告诉我们,她以前的理想是想当一名老师,现在则变成了医生,给出的理由让照料她的护士们都很感动:“既然天灾无法预测,还不如当一名医生,可以拯救人的性命。”

从谭威家的临时帐篷里走出来,我们看到人群后面躲着两个小女孩儿,在一群男孩子中间显得有些孤单。走上前一问,才知道她们都是雪门寺小学的学生,虽然学校的房子没塌,但也成了危房。与那些在城市里集中安置的孩子略有不同,他们已经提前放暑假,老师们说到8月底暑假结束的时候就能上学了。

“娃在,家就在”

顺着小山路继续往里走,爬过一个长长的斜坡,可以看到旁边山脚下的一小块平地上扎着几顶帐篷,这里就是姚娜的家。从蓥华镇到什邡再到雪门寺,3天以来,我们一直在寻找这个14岁的小女孩,她是雪门寺村幸存下来的孩子中被埋时间最长的——20个小时。

父亲姚再林告诉我们,姚娜跟着母亲去了远在成都的表姐家,“她被救出来后,身体上倒是没怎么受伤,只是精神一直不太稳定,她表姐今天下午来把她接走了,想去成都散散心”。于是,寻找姚娜的路程还要继续下去。

与乡亲们聊了一会儿,眼看天色已晚,我们决定离开了,不曾想,从临时搭建的帐篷里钻出来的男女老少们执意要留我们吃晚饭。其实,他们每户人家一天也就只能领到几包饼干和几瓶矿泉水,勉强可以充饥。艰难困境中的热情与乐观,让我们感动的同时又有几分难受,无论如何这顿饭是不能吃的。

往外走的过程中,每经过一座帐篷,都会听到乡亲们“吃了饭再走嘛”的喊声。一堆堆碎石瓦砾的旁边已经撑起了帐篷,有的是政府分发的救灾帐篷,有的是自己搭建的简易帐篷。平均每个帐篷里住了三四户人家,有一顶军用搭帐篷里挤了9户人家,每户人家一张床。这几天,设在村口的救灾物资发放点,除了每天分发必要的食品外,还给每家发了几件衣服。虽然有些穿着不合身,但人们并无抱怨,这些从全国各地捐赠而来的衣服是村民们以前很少见到的牌子,看起来反而有些新鲜。

帐篷外的废墟旁,清理出来的空地上已经支起了炉灶,有的人家从砖瓦堆里刨出来一点粮食,可以煮点饭给孩子们吃。因为天气预报说晚上可能有雨,妇女们忙碌着收拾散落在各处的家当塞在床底下。一群光着膀子的男人们支起小桌,喝起了小酒。一个已经喝红了脸的男子告诉我们,收拾房子的时候,发现竟有一瓶白酒放在墙角没有被砸烂。下酒菜是两盘炒黄瓜,一个村民指着旁边竹筐里的几根黄瓜说,这是今天上午镇上的一个志愿者送来的。大地震造成的伤痛,在这个废墟中的小酒桌上暂时消失了。

雪门寺村在外地打工的青壮年并不太多。由于镇上有几家工厂,附近矿场和林场也不少,大部分村民都在近处谋生。跟北川这样被夷为平地的城镇不同,这里的百姓从未选择离开。只有姓邢的兄弟俩例外,他们的两个孩子在这次地震中都没有被救出,远在青海打工的父母回家埋葬了孩子,第二天就离开了。“或许,他们是不想再呆在这个伤心地。”

远处山梁上的滑坡在暮色中像是一道道血口子,但走在山间小路上,茂密树木散发出来的清香,伴随着潺潺溪水传来的哗哗声,还是会让人不由得感叹这里的秀美。如果不是大地震的到来,用“世外桃源”来形容一点也不为过。“住在山脚下,遇到地震造成的山体滑坡很危险,为什么不搬走呢?”我们的疑惑迅速引来村民们的议论。一个老汉告诉我们,“这里的山上有药材,有茶树,祖祖辈辈住在这里习惯了,离不开”。旁边一个40多岁的妇女补充了一句:“这里还有我们的娃子。”

“我不怕!”

5月24日下午,我们回到成都,终于见到了姚娜。她有些腼腆,说话时一直低着头,只在谈及小时候的趣事时才会偶尔抬起,露出略显轻松的微笑。

姚娜所在的蓥华中学初二(2)班在教学楼3层中间的教室,由于楼房倒塌时是从两侧往中间倒下,所以这个班级成为全校伤亡最惨重的一个班。全班48位同学,已有18名确认遇难,另有4名下落不明。

姚娜还记得,地震发生时还差两分钟就上课,大部分女生都回到教室,男生则多在外面的阳台上玩。刚刚跑到教室门口的姚娜被掩埋在废墟里,黑暗中,跟另外5位同学通过轮流喊话相互鼓励。遗憾的是,到第二天中午,姚娜被救援人员抬出废墟时,5位同学中的两位已经没有了应答声。

被送到医院的姚娜一直保持着沉默。有关蓥华中学死伤惨重的消息不断从周围人的口中传来,姚娜的情绪终于在5月14日上午崩溃了,她拒绝医生为她输液。“没有理由,就是不输!”直到后来,她才告诉母亲杨文菊:“同学们都走了,让我也走了算了。”也是在这一天,姚娜得到了一个对她来说或许是最坏的消息——做了6年同班同学、住在寝室下铺的好姐妹曹佳遇难了。

整整一下午,好几位护士都在轮番劝说她,但无济于事。直到后来,几位从什邡中学来的学生志愿者才说服了她。甚至连杨文菊也不知道那天在病房里,那几位读高三的大哥哥大姐姐跟她说了些什么。她只记得,那是地震后第一次听到女儿的笑声。

杨文菊告诉我们,其实,女儿以前的性格很开朗,爱说爱笑,爱好广泛,弹电子琴、吹竖笛都是在一个暑假内学会的。姚娜告诉我们,她最喜欢的是跟伙伴们一起耍,本来就不喜欢读书,现在更不喜欢了。追问理由,她沉默不语。

在跟我们聊天中,姚娜的回答总是那么简短、模糊。只有在谈到自己最好的姐妹时,她的脸上才会透露出一丝光芒,每个人的爱好、理想、趣事,她都如数家珍。只是,她所说出的4个同学中,两个已经遇难,另外两个在医院,但具体在哪里并不知道。直到现在,姚娜没打听过同学们的下落,听到同学的消息后也不追问,她选择了封闭自己。

甚至连杨文菊也承认,自己只知道在生活上照顾女儿,却很少跟女儿交流。至于父亲,在女儿的内心里则更显陌生。上了初中后,为了提高学习成绩,姚娜选择了寄宿学校,仅在周末时回家一趟,多半的时间也是到邻居家串门跟同龄的孩子们玩耍。

“我不怕!”无论是提到地震,还是已经逝去的同学,姚娜的回答都是斩钉截铁的这一句。但杨文菊悄悄告诉我,“她怎么可能不怕?余震来临时,在医院打点滴的她是第一个钻到病床底下的。夜里说梦话就会喊同学的名字,说我要救你!醒来就大哭一场”。

昨天,姚娜跟着母亲去了趟外婆家。由于外婆家在镇上,离学校比较近,吃过饭后杨文菊问她想不想去学校看看。姚娜答应了,但只走到半路她就停了下来,她说,“妈妈,我太累了,实在走不动了”。

为了抚平姚娜心理上的创伤,比她大几岁的表姐把她接到了成都。现在,在各个灾民安置点和医院里,随处可见挂着“某某心理医疗队”牌子的帐篷,由教育部负责组织的心理大救援正在灾区展开。这些天,离开雪门寺村的那个傍晚,一群孩子跟在我们身后送出很远的场景一直在脑海中盘旋。或许,对这些幸存的娃儿们来说,重建精神的家园更显紧迫与重要。 陈杨陈龙雪门寺姚娜帐篷