文学理论的自毁

作者:薛巍 ( 斯坦利·费希

)

( 斯坦利·费希

)

从解构到文化研究

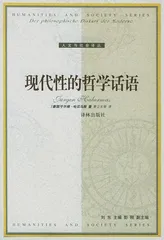

1966年,在美国约翰·霍普金斯大学的一个学术会议上,35岁的德里达宣读了一篇题为《人文科学话语中的结构、符号与游戏》的论文,解构主义由此开始进入美国。80年代初期,法国学者还没有搞懂德里达的意思,美国教授文学的教师却日益接受了他。哈贝马斯在《现代性的哲学话语》中说,德里达的著作在美国著名大学的文学系而非哲学系受到特别关注(主要有耶鲁的批评家希利斯·米勒、杰弗里·哈特曼、保罗·德·曼和哈罗德·布鲁姆。除耶鲁大学外,解构主义的中心还有马里兰大学、巴尔的摩大学和康奈尔大学),这是因为德里达的理论使文学批评这一职业获得了正当性,“美国本土的自我怀疑构成了美国大学广泛接受德里达的背景,同时还有新批评的瓦解。文学批评是这样一种典范的方法,它通过克服在场的形而上学思想和逻各斯中心主义,承担起了一种普世性的传教使命”。但哈贝马斯又认为,德里达把哲学思想转变为文学批评,致使哲学思想失去了创造性和积极性,德里达在美国大学文学系的追随者让文学批评不再关注如何掌握审美的经验内涵,而是关注形而上学批判,文学批评就会失去判断力。

不管文学理论如何转变,它总要考虑,它应该关注人文价值还是方法论,关注文学本身还是历史背景,应该晦涩还是通俗。威廉·德雷西维茨概括说:“大学从19世纪中叶以来,古典主义者被人文主义者取代,人文主义者被历史学家取代,历史学家被批评家取代,现在批评家又被理论家取代。过去20年间,文学理论又从单纯的修辞领域的解构回到了历史主义:后殖民、新历史主义和文化研究。”

文化研究之后,文学理论或许就终结了。英国雷丁大学的罗南·麦克唐纳说,现在评论比以前多,专家失去了批评的权威。随着博客和读者评论的兴起,现在人人都是评论家,但专业评论之死带来的不是品味的民主化,而是保守和重复。“对文化价值的评判虽然不会是客观的,但它是大家公认的、共享的。帮助我们达成可共享的评价的评论家退出之后,象牙塔和民间的距离变得无比遥远。”他没有感叹互联网和读书俱乐部的影响,而是指责他的同行。他在《文学评论之死》的最后一章高度浓缩地记述了结构主义和后结构主义对文学批评的影响。他认为杀死文学批评的不是晦涩的理论,“罪魁祸首是文化研究,它要求任何文化作品都要从政治上而非美学上加以评价(审美被揭示出是隐蔽的政治)。文化研究也许是反精英的,反对区分高雅和通俗、高尚和流行,但它导致学术变得跟外界脱节。如果批评不对作品做出评价,它就会失去跟公众的联系” 。我们需要专业的文学评论,但教授们却一直否认文学本身的价值。

不必畏惧解构?

( 德里达 )

美国著名文学理论家斯坦利·费希日前撰文说,解构主义在美国受到了曲解。他说,弗朗索瓦·库塞特(Francois Cusset)在《法国理论:福柯、德里达、德勒兹如何改变了美国的理论生活》一书中解释了三个问题:法国理论在美国造成了什么样的影响,为什么法国理论的幽魂让强大的人发抖,为什么其实没什么好担心的。主流知识分子认为有很多要担心的,他们认为来自法国的思想拒绝理性主义者的启蒙传统,甚至认为科学不过是一种叙事或者一种社会建构。在费希看来,这不太准确,法国思想关涉的不是拒斥理性主义的传统,而是对它的一个要素的质疑:一个独立的、面对着独立的世界的认识主体。在主体、客体对立的情况下,问题在于如何填补主体和客体之间的鸿沟。理性主义传统的解决之道是,扩展人类的推理能力,这样能越来越准确地描摹自然界,这种描摹的准确性可以借助一些设备(望远镜、显微镜、粒子对撞机和电子计算机),这些机器是人的理性能力的延伸。认识上的稳定进步到最后可以取得对自然界完整、准确的反映,17世纪的英国哲学家培根是最早设想这种图景的人,他认为6代人之后可以达到这一目标。

同时,培根也发现了这一图景面临的危险——它使用的语言和实验。培根说,认识要使用语言,而语言有一种用它们自己替代它们要去汇报或反映的事实的危险倾向。人们以为他们的理性统治着语言,其实是语言决定理性,而不是它为理性服务。培根感慨,即使是最准确的定义也无济于事,因为定义本身是由词语组成的,这些词又会指向别的词,随着假设和推断的扩展,调查者离他要认识的对象越来越远而不是越来越近了。

( 哈贝马斯 )

( 哈贝马斯 )

培根提出的解救措施是,在归纳时要慢慢来,不断试验,所有的命题都要在经受导致其无效的反例考验之后才能予以接受。培根希望由此认识世界的工作才能够取得成功,因为不让心灵自行其是,而是每一步都对它加以指引,让心灵不受它的错误倾向的影响,心灵要使用的工具——词语、命题、谓项和符号都要臣服于事实。

对于这种希望,法国理论说,忘掉它吧,不是因为方法上的谨慎不足以完成这项任务,而是因为限定这项任务的区分——主体、客体、用于连接二者的描述形式——并不是互相独立的。相反,作为认识者的主体和作为被认识者的世界都是思考和散漫的语言的不稳定的产物,主体并非其思想和观念独立的制造者,而是观念、词语、模式的产物,它是变动不居的。笛卡儿式的从一个起点出发思考事物的设想是无法实现的,因为思考者、意识本身都是被各种形式刻制出来的。

( 《现代性的哲学话语》

)

( 《现代性的哲学话语》

)

理查德·罗蒂说:“没有句子,就没有真理。世界就在那里,但对世界的描述不是。”我们用一些范畴来描述世界,这些范畴不是我们选择的,不如说是它们选择了我们。主体和世界都是语言的功能,用德里达那句著名的话来说就是,“文本之外别无他物”。

这并不是说理性主义的计划必须被抛弃,或者说它结不出什么果实,只是说它要完成的进步主义工程是无法实现的——只要我们像培根说的那样耐心,就能逐渐接近真理。这是一种损失,但并不是多大的损失。它并没有从我们这里带走什么,我们仍然能做我们一直在做的事情,我们仍可以说一些东西是真的,一些是假的,我们仍然能够使用“更好”、“更坏”这样的词,并为这样的用法提供辩护。我们失去的只是理性主义的这一信念:有朝一日会有对万物最终、最准确的描述。发生的只是一种认识论被另一种认识论取代了,当别人问你持何种认识论时,你会给出不同于以往的回答,但世界和你在很大程度上仍跟往常一样。

法国理论的批评者和那些接受了它的美国学者却不这么看,对他们来说,在美国重要的是法国理论的政治含义。费希像库塞特一样,认为它没有任何政治含义。当解构一首诗、一个宣言、一个程序、一种方案,发现其表面上的融洽是通过压制那些为了维持其虚假的同一性而禁止提出的问题来实现的,结果并不是发现了什么反常的可以加以消除或纠正的东西,因为一切人为的结构都只能是这样的。如果实体都是由带有视角和立场的形式构成的,那么发现某种东西是建构出来的,就引不出任何规范性的结论。解构总是能更进一步的特点决定它没有自然的终点,不会得出一个可以成为改革的基础的对错标准,“解构包含一个无穷倒退,不会被任何实际的决定或政治介入带至终点。为了把它用作颠覆的基础,美国人偏转它,裂解了它。美国学人迫使解构背离其自身,产生一种政治上的增补物,用一出好战的戏剧取代了德里达耐心的文字学解构活动”。 自毁文学理论