2008年中国当代艺术市场:两极化的可能性

作者:曾焱 ( 4月9日,香港苏富比正在拍卖张晓刚的《血缘:大家庭三号》

)

( 4月9日,香港苏富比正在拍卖张晓刚的《血缘:大家庭三号》

)

香港苏富比当代中国艺术部主管林家如纠正说,“Estella收藏”严格意义上并非机构收藏。作为全球最大的中国当代艺术收藏之一,Estella实际上是由一名艺术顾问组合起来的收藏团体,有多名个体成员,直接从艺术家手中购买作品,也通过拍卖会补充收藏,“大约4年时间收藏了207件中国当代艺术作品,曾在两个美术馆陈列展出,比如丹麦的路易斯安娜美术馆”。此次香港专场推出110件,今年秋季还将在纽约拍卖第二部分。

香港Estella专场的很多买家都来自亚洲,达到了80%以上。对于亚洲藏家,林家如觉得Estella收藏值得关注和借鉴的特点是它的跨媒介、多元化以及广度。这个系列从1970年延续到当下作品,绘画之外,还包括在亚洲一直不太被收藏家重视的录像、装置和水墨等形式。艺术家名单也相当多元化,除了在各大收藏系列中都能看到的著名中国当代艺术家艾未未、张晓刚、蔡国强、徐冰等人,还有试验水墨的刘丹、刘国松,Video Art(中国录像及新媒体艺术)的汪建伟、冯梦波等。国内的艺术市场专业观察者,如李峰等人,也意识到汪建伟和冯梦波的作品现身拍场是一个标志,它是Video Art第一次出现在国际二级市场上。李峰说:“Video由于可以几乎无限次地复制,曾经让很多收藏者望而却步,但其当代性、对社会的批判力度、传播的可能性,在各艺术门类中却是最好的。目前Video作品以出售版数为主,数量严格控制,为收藏扫清了障碍,也使得现今成为收藏Video Art的最好时期。”拍卖前,有人对Estella收藏不满4年就送交拍卖的做法提出不同看法,对此林家如有自己的解释。她说:“藏品持有时间的长或短,往往取决于收藏者的方向,而方向是非常个人化的事情。比如在涉足中国当代艺术的几大西方收藏家里,希克比较倾向于个人收藏的建立,尤伦斯更重视收藏品的公共展示和教育目的。但也有人会以投资为目的。”

一位艺术品投资专业人士说,去年秋拍后,大家就已经在谈论中国当代艺术市场可能出现的调整了。在Artprice网站的2007年全球100位当代艺术家排行榜上(按照作品的成交量来计算),中国当代艺术家占了36席,张晓刚甚至超越了美国最红的当代艺术家杰夫·昆斯占据了第二的位置。而5年前只有蔡国强一人入围。在中国当代艺术市场被整体抬高到一个看起来难以为继的顶峰后,大部分藏家和买家对2008年市场持观望态度,美国出现的次贷危机更加重了这种观望。2、3、4月,伦敦、纽约和香港的3场拍卖时间上相隔不远,市场表现却迥然,甚至能让人得出两种不同的判断,信号似乎变得模糊了。林家如分析导致三地差异的原因主要有两个:香港和北京仍然是中国当代艺术市场的中心,这两年内地不断有新藏家加入,更加促使交易中心向亚洲转换。尤其是香港,正在成为亚洲当代艺术的重要交易平台,买气比伦敦和纽约更旺。另一个原因在于拍品选择和估价,她认为伦敦那场拍卖选件并不弱,不利条件是估价。方力钧、刘野和岳敏君的3件作品流拍,明显都是估价过高的原因。而纽约那场拍卖不够理想,除了整体估价偏高,和作品选择判断也有关系,比如选为封面的那件张晓刚近作,她认为代表性不够估价却高达150万美元,导致流拍。

“中国当代艺术市场到现在这个阶段,其实要回溯到美术史的脉络里去,作品的代表性变得非常重要。”4月9日在香港苏富比,张晓刚1995年油画《血缘:大家庭三号》最高估价2700万港币(350万美元),最终被一位台湾收藏家以4736万港币买走。林家如说,作为张晓刚参加1995年威尼斯双年展的4幅作品之一,这幅作品见证了他血缘系列的美学巅峰,这就是能够高价成交的原因。徐冰2001年代表作品《鸟飞了》(压克力数位刻字及四张草图)拍得760.75万港元,创下他个人的世界拍卖纪录。蔡国强2005年作品《二只回头虎》(火药纸本)以760.75万港元成交,但在3月17日纽约苏富比亚洲当代艺术专场上,他另一件作品《滚梯:为法国蓬皮杜艺术中心所做的爆炸》估价50万到70万美元就遭遇流拍。这些都反映出唯有代表性作品才能继续走高。林家如在2004年为香港苏富比策划了全球第一个当代中国艺术拍卖专场,亲历全球市场每一步发展,“这几年外界和媒体对这块市场抱有太多的期许,都在谈论短期操作和投资回报。其实市场也需要学习怎么往前走,我感觉2008年将进入一个理性调整的阶段:对于那些年轻艺术家,我指的主要是‘70后’艺术家,价格到了需要沉淀的一个节点;对于那些著名艺术家,市场可能出现两极化。以张晓刚为例,一些收藏家仍在高价寻求他的代表作,但对他不具代表性的作品,如果价格不合理,他们就会理性地选择不接纳。”买家有了警惕性,面对名家也不再一味照单全收。

但记者采访的几位市场观察人士都表示,拍卖结果不能当做市场风向标。单场拍卖成交不理想,可能和拍品征集有关系,不一定反映整个市场走向。“拍卖只是很小一部分,它在艺术市场上占据的份额我都不敢说有50%,可能只有30%到40%,只不过拍卖的数字相对透明容易看到而已。”北京一位拍卖公司的油画部主管也表示很难从几场拍卖就判断市场如何如何,“拍卖是有偶然性的”。

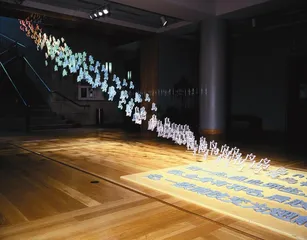

( 汪建伟2004年作品《蜘珠》(片段),成交价27.15万港币

)

( 汪建伟2004年作品《蜘珠》(片段),成交价27.15万港币

)

“张晓刚等人作品在场下交易也是八九百万元的行情,到了国际大型拍卖会上有更高期望值,有些作品反而流拍了,这样的反差会让人格外在意一些。”作为中国当代艺术市场的年轻观察者,李峰和一些同行有所不同,他对海外市场持冷静的批评眼光,他说,“以我的观察,在中国当代艺术这块,伦敦和纽约市场一直都拍不过香港,中国当代艺术的交易中心本来就不在那里。真正做这个方向收藏的人,没必要被海外市场的短线波动干扰。”■

( 徐刚作品《鸟飞了》

) 2008当代艺术两极化

( 徐刚作品《鸟飞了》

) 2008当代艺术两极化