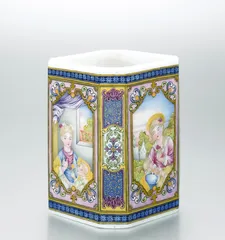

料胎画珐琅西洋母子图笔筒

作者:李晶晶 ( 清乾隆御制料胎画珐琅西洋母子图笔筒

)

( 清乾隆御制料胎画珐琅西洋母子图笔筒

)

2007年11月27日在香港佳士得的拍卖会上,一件清乾隆御制料胎画珐琅西洋母子图笔筒,以6752万港元,创下中国御制料胎画珐琅的世界拍卖纪录。得标者是台湾地区联电名誉董事长曹兴诚。

这件清乾隆御制料胎画珐琅西洋母子图笔筒,高8.5厘米,底刻双方框“乾隆年制”楷书款。笔筒方形,倭角,寓意“四面八方”。外壁四面对称卷草纹开光,内绘西洋母子图:母亲怀抱婴儿,神态祥和,婴儿依偎在母亲怀中,似在倾听母亲讲话,背景衬以茂盛的花草树木和西洋建筑。其细润的玻璃胎体与绚丽的珐琅彩相互映衬,清丽艳美,令人爱不释手,堪称乾隆时期料胎画珐琅器精品中的代表作。目前所知,全世界仅见另一件由美国藏家维克托·伊齐基尔(Victor Ezekiel)收藏之料胎画珐琅八角笔筒,主题虽同为西洋母子,但在用色或绘画表现手法上皆有不同,明显出自不同人之手,其珍贵自是不必多说。

画珐琅,是用珐琅釉料直接在金属胎上作画,再经烧制而成,富有绘画趣味,因此也有人称之为“珐琅画”。它起源于15世纪中叶欧洲比利时、法国、荷兰三国交界的佛博朗德斯地区。

16世纪由欧洲商人及传教士经广东传入中国,最早在广东制造,广东称作“烧青”或“广珐琅”、“洋珐琅”。皇帝及大臣们对这种异常精美的工艺着实喜爱,康、雍、乾三朝君王皆于北京皇宫造办处及广东两地设立珐琅作坊,乾隆初御厂画珐琅工艺发展至顶峰。而“料胎画珐琅”,则是在铜胎画珐琅的基础上,由御用匠师们创新而成,其制作工艺比铜胎或瓷胎画珐琅难度更高。玻璃与珐琅熔点非常接近,在反复绘画焙烧的过程中,若温度低了,珐琅釉不能充分熔化以致呈色不佳;若温度过高,胎体则会变形,即成废品,所以成品极少。故宫现藏玻璃胎画珐琅器仅20件左右。加之从乾隆二十五年(1760)开始,工匠们再没有像早期时的创新意念及新品推出,御厂产量骤减,料胎画珐琅的技术也迅速衰落。

因此所经之人皆为重量级收藏家与古董商,且展览与出版纪录丰富。像这件清乾隆御制料胎画珐琅西洋母子图笔筒,最早由希腊裔英国藏家乔治·艾莫佛皮路斯(George Eumorfopoulos)收藏。乔治在伦敦切尔西拥有一间私人东方艺术品收藏博物馆。同时他与当时极负盛名的收藏家坡西瓦尔·达维德(Pereivet David)、奥斯卡·拉斐尔(Oscar Raphael)、塞利格曼(C.G. Seligman)、亨利·奥本海姆(Henry Oppenheim)和弗雷德里克·席勒(Frederick Schiller)等人组成一个收藏家的小团体,他们将收集到的对西方观众而言从未见过的新东西集中到一起,十分投入地与一些有见识的博物馆负责人如霍布森(R.L. Hobson,大英博物馆)、伯纳德·拉克姆(Bernard Rackham,维多利亚-阿尔伯特博物馆)进行研究。当时这只料胎画珐琅西洋母子图笔筒正在此列。

(

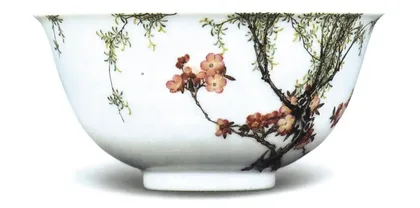

清乾隆御制珐琅彩杏林春燕图碗,2006年香港佳士得秋拍价1.5132亿港币

)

(

清乾隆御制珐琅彩杏林春燕图碗,2006年香港佳士得秋拍价1.5132亿港币

)

乔治·艾莫佛皮路斯1939年去世后,这件料胎画珐琅西洋母子图笔筒被素有“烟壶先生”之称的英国著名古董商、同时也是鼻烟壶方面顶级专家的莫士(Hugh Moss)收藏。1973年2月7日这只笔筒出现在伦敦佳士得拍卖会上,落槌价为6510英镑(按当时的汇率折合人民币3万多元)。1986年,原为纽约佳士得拍卖公司中国瓷器部资深专家,后“下海”改做古董商的蓝理捷(J.J. Lally),又带着这件清乾隆御制料胎画珐琅西洋母子图笔筒,出席了在纽约举办的第一届中国陶瓷及艺术品的展览会上……

而它的新主人曹兴诚,涉入中国艺术收藏多年,对于顶级艺术品从来不会错过。在欧美、香港地区等地的艺术拍卖会上时常可以见到他的踪影,至于他对于料胎画珐琅的兴趣,早于2000年10月29日香港苏富比的拍卖中即表现出来,当时他以2420万港元标得清恭亲王奕旧藏的“清乾隆料胎画珐琅彩黄地浮云飞凤牡丹纹包袱瓶”,高18.2厘米,当时即居年度10大高价中国瓷器工艺品第3名。此包袱瓶为目前所知尺寸最大的宫廷制料胎画珐琅器,做工精致、品相良好自不在话下,其工艺、材质、纹样和造型的搭配为独一无二的例子,仅见一与之成对但绘缠枝花螭龙纹的物件。同样这只包袱瓶其递藏纪录也极其良好,在恭亲王奕之后,于1900年左右由英国知名藏家巴尔(A. W. Bahr)、匈牙利裔美国知名藏家保罗和海伦·伯纳特(Paul and Helen Bernat)收藏,并于1988年11月15日香港苏富比“Paul and Helen Bernat收藏”专场拍卖。

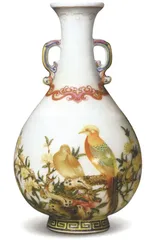

( 清乾隆御制珐琅彩“古月轩”题诗花石锦鸡图双耳瓶,2005年香港苏富比秋拍价1.1548亿港币

)

( 清乾隆御制珐琅彩“古月轩”题诗花石锦鸡图双耳瓶,2005年香港苏富比秋拍价1.1548亿港币

)

“耀眼”的价格,让这小古玩在众人眼中,平添不少传奇色彩。然而,在此之前,出现的局面可并非如此“风光”。那件创出料胎世界纪录的、清乾隆御制料胎画珐琅西洋母子图笔筒,在1997年11月5日,香港佳士得秋拍时,预估价为300万~400万港元,可拍卖时却无人问津,最后落得一个流拍的结局。

“其实说到一件艺术品的价值,最通用、最直接的方式莫过于拍卖。然而对于料胎画珐琅器物来说,这可能就不能适用了。”一位长期与市场打交道的专家告诉记者,“料胎画珐琅这类器物不同于其他种类的艺术品收藏,因为它的存世量实在是太少,几乎是没有价格的参照。因此它出现的时候,必须具备两个条件:一个是有最高端的买家,一个是市场最好的时期。否则在没有历史价格参照的情况下,是很难达到它应有的价值。”

( 清乾隆珐琅彩锦地开光式“西洋人物”图贯耳小瓶,2007年香港苏富比春拍价3392万港币 )

( 清乾隆珐琅彩锦地开光式“西洋人物”图贯耳小瓶,2007年香港苏富比春拍价3392万港币 )

佳士得拍卖公司北京办事处的一位代表回忆道:“1997年亚洲金融危机时,整个亚洲区的拍卖一落千丈,台湾地区停拍,整个拍卖转到了香港地区,而香港地区拍卖数额也仅达到以往的百分之二十几。特别是东南亚金融危机后,许多海外买家到内地只看不买,有的干脆不来。由于内地艺术品的价位相当程度靠海外买家支撑,缺少他们的参与,市场往往会表现得很脆弱,大多数艺术品流拍。”

说到台湾地区联电名誉董事长曹兴诚在2000年和2007年分别以创纪录的价格购买下两件料胎画珐琅器物时,专家介绍说:“买家之所以花大价格来买,是冲着‘珐琅彩’来的。一般多会以瓷胎画珐琅来与之做参考。”

1998年香港苏富比秋拍,推出的一件康熙珐琅彩胭脂红地牡丹碗,以717万港元成交;另一件雍正时期的一对珐琅彩胭脂红地梅花图小杯以486万港元成交;而佳士得的一只高5.4厘米的康熙黄地珐琅彩荷花纹酒杯以662万港元成交。到1999年香港佳士得春拍时,一件直径仅为6.4厘米的雍正珐琅彩月季绿竹诗意小杯,突破千万元大关,被香港地区藏家庄绍绥以1784万元港币拍下。2000年,亚洲经济逐渐得到恢复,中国市场的文物艺术品价格开始稳步上升。珐琅彩瓷器的拍卖价格出现了直线上涨的趋势,那件清乾隆料胎画珐琅彩黄地浮云飞凤牡丹纹包袱瓶也以2420万港元的高价成交。

从2005年开始到2007年,珐琅彩瓷器的价格一路走高,大部分都以千万元成交。2005年香港苏富比秋拍,清乾隆御制珐琅彩古月轩题诗花石锦鸡图双耳瓶以1.15亿元成交,紧接着在第二年香港佳士得春拍上,一件清乾隆御制珐琅彩杏林春燕图碗又以1.5亿港元的高价创出瓷胎画珐琅彩的世界纪录。这似乎又为2007年的那件清乾隆御制料胎画珐琅西洋母子图笔筒做好了一切准备。

看来在高度市场化的今天,“稀有”似乎已经不是判断艺术品价值的唯一标准了。 料胎珐琅