金器煌煌

作者:李晶晶 ( 明朝宣德金胎錾“赶珠云龙”纹嵌宝石三足盖炉,成交价1.17亿港元

)

( 明朝宣德金胎錾“赶珠云龙”纹嵌宝石三足盖炉,成交价1.17亿港元

)

1.17亿港元!这是进入2008年春拍以来,出现在拍卖会上最具震撼力的数字。成交的是一件明宣德时期的金胎錾“赶珠云龙”纹嵌宝石三足盖炉。拍卖前香港苏富比预估成交价在6000万元港币左右,没想到4月11日拍卖这天,“金疙瘩”不负众望,以1.17亿元港币的高价成交。

这个价格是高还是物有所值?我们且不做评论,先来看看这只纯金盖炉的经历。

这件金胎錾“赶珠云龙”三足盖炉,由18K金制成。炉腹和盖面各刻有象征皇室权力的五爪游龙,盖炉通体多处镶嵌着红、蓝宝石和珍珠等。最初它是由出生在英国利物浦的希腊裔英国收藏家乔治·艾莫佛皮路斯(George Eumorfopoulos)拥有。这位靠做大米、棉花生意发家的大商人,在伦敦切尔西拥有一家私人东方艺术品收藏博物馆。他买卖艺术品时,从不会雇用艺术经纪代理人,也没有专家在一旁鉴定把关,他总是在巴黎或者伦敦亲自现身买卖现场,并特别热衷于献宝给众人观赏,所以他的藏品总会让人觉得颇为“眼熟”,甚至出名到连偷盗者都不敢光顾的程度。1935年,他所在公司运作资金出现了困难,他便将他的一部分藏品分别卖给了不列颠博物馆和维多利亚-阿尔伯特博物馆。在他逝世后,余下的部分藏品也在1940年通过苏富比拍卖。这件明宣德时期的金胎錾“赶珠云龙”纹嵌宝石三足盖炉就在当时的拍卖品之中。

在欧洲,这类集实用性、审美观赏性和贵金属储存性于一身的金银器从远古开始就是拥有者炫耀财富的复杂陈设品和日用品。在伦敦,金匠们成为第一批受到皇家恩准的同业工会成员。很多著名画家、雕塑家在早期从事过银器设计或制作,像意大利的韦罗基奥、吉贝尔蒂、波提切利、布鲁内莱斯基和切利尼,德国的丢勒、阿尔特多费尔、小霍尔拜因等。18世纪,鎏金家具成为时尚,大多数工匠转而大量生产餐桌组合装饰、枝形烛台、汤匙和蒸锅等器皿,包括水壶、带支架的壶、托盘、茶叶罐、牛奶罐和水盆等。这种风潮延续了很长的一段时间,因此对于此类设计繁复、堆砌众多宝石的金器,在国外一直很受欢迎。

所以在1940年5月31日伦敦苏富拍卖会上,英国老牌古董经营、拍卖公司Spink买下这件金胎錾“赶珠云龙”纹嵌宝石三足盖炉后不久,便被瑞典收藏家卡尔·肯普(Carl Kempe)买入。卡尔本身是一名工业家,也是活跃于上世纪三四十年代的收藏家,其收藏世界知名。在瑞典Ulricehamn博物馆中有卡尔·肯普收藏的中国古代皇家御用金银器,共有100多件,从东周时期一直延伸到19世纪。卡尔曾向媒体形容自己对中国金银器的兴趣是一种“痴病”,一种“癫狂”。这次苏富比举行的“帝廷金辉——珍贵明清御制金器”专场拍卖,超过25件拍品都是卡尔的藏品。

( 清乾隆金胎累丝錾缠枝花卉纹嵌宝石执壶,成交价3600万港元

)

( 清乾隆金胎累丝錾缠枝花卉纹嵌宝石执壶,成交价3600万港元

)

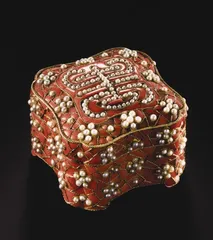

除了这件三足盖炉外,另一件清乾隆金胎累丝錾缠枝花卉纹嵌宝石执壶,当初预计成交金额为2500万元港币,最后以3600万元港币成交。一件金胎累丝嵌珊瑚珍珠“冰梅祝寿”图棱口盖盒,以及一件金胎錾卷草纹嵌翠玉绿松石花果图圆盖盒,分别以1153万元港币和4810万元港币成交。

像这一类的金器,拍卖会上鲜有出现,所以没有其他的价格可与之作为参照。不过对于艺术品好坏的评价应该是其艺术性、历史性及社会性三方面。但如果将这些明清御制金器搁在清末民初之时,想必会是另外一番境遇。

( 清雍正/乾隆金胎累丝錾嵌珊瑚珍珠“冰梅祝寿”图盖盒,成交价1153万港元

)

( 清雍正/乾隆金胎累丝錾嵌珊瑚珍珠“冰梅祝寿”图盖盒,成交价1153万港元

)

在汉武帝时期,黄金为上币,上层社会较普遍地使用黄金货币,铜钱为下币,属于普通百姓使用的。1982年在江苏盱眙县的一处古代窑藏中发现黄金铸币共36件,一种是圆饼形的,有如干柿饼,俗称“柿子金”或“金饼”,另一种正面为椭圆形,背面中空,形如马蹄,称为“马蹄金”,还有一种形似麒麟趾的称为“麟趾金”。马蹄金和麟趾金一般是用于帝王赏赐、馈赠及大宗交易时使用的货币。同时还出土了一件重9公斤的金兽。金兽呈蜷伏状,头枕伏于前腿之上,屈腰团身,首靠前膝,耳贴脑门两侧,头大尾长,身短而粗壮,似虎更类豹,附耳瞪目,张口露齿,神态警觉。颈部戴三轮项圈,头顶有一环纽。通体锤饰圆形斑纹是在兽体铸成后再捶击上去的,大小相当,呈不规则的圆形。底座空凹,内壁刻有小篆“黄六”二字,为秦汉文字。整体形态优美典雅,是我国古代金器中极具地位的一件重器。见过此物的一位朋友告诉我:“其美难以用言语表达。”

虽然在汉代黄金曾以货币的形式出现过,但由于中国并非盛产金、银的国家。所以黄金后来几乎不再以货币形式出现,取而代之的是相对易于获得的白银。因此自唐朝以后,白银作为货币逐渐得到广泛流通,中国成为银本位的国家,而黄金则更多地被加工为工艺品。

唐代,金器创作达到顶峰,其种类、纹饰以及工艺所蕴涵的文化内容及思想都极具个性,这与当时统治者对黄金作为货币的意识不强烈有直接关系。当时社会农耕民族占主体,对于贸易的认识还很淡薄,因此还不具有功利性,整个上层社会也不向世俗化低头。加之统治者能以宽容的心态接纳来自不同地域国家的先进文化思想,由此形成了包括手工业在内的新的创造理念和表现风格。

宋时社会经济繁荣,人们的生活水平普遍提高,对金器的需求面也进一步扩大,上至皇室王族,下至商贾庶民,甚至酒肆妓馆,都可见金器使用。加工金器的作坊,遍及全国。但是由于宋代“理学”的兴起,寓理于物的思想也影响到了手工制作的审美观念,随着这种思想的蔓延和金器使用的大众化、商品化,金器风格便发生了巨大的变化。器形,尤其是纹饰,一反唐代的炫奇斗彩、富丽浪漫之风,变得世俗化和生活化。加之宋朝开国时,一直处在与西夏、辽三边对峙的局面,因此游牧民族的贸易观念逐渐渗入到中原地区。从这一时期开始,社会整体的艺术倾向开始向世俗化转变。

到明清时期,金器文化虽然是继唐之后的另一个高峰,但鉴于两个朝代的统治者本身文化根基的浅薄,其金器制作也像其他工艺门类一样,大多简单继承了前制。遍观故宫博物院珍藏的明清代金器,几乎遍及典章、祭祀、佛事、冠服、陈设、科技、生活、鞍具等各个方面,如金编钟、嵌宝石金佛塔、金坛城、金盔甲、银盆金铁树、金天球仪、金錾花八宝双凤盆、嵌珠“万寿无疆”金杯等等。工匠们为讨好统治者,丧失了对艺术及文化的追求。注重的是将黄金的庄重、雍容发挥到极致,以至于在这些高贵的光晕中,让人感到俗气。但这个“俗”与宋代的“俗”又不一样,宋代金器主要表现民俗,体现在对日常生活的描绘上,而此时的金器却重在显赫。唐代与明清虽然皆为金器发展的两个顶峰,但相比之下,却是一雅一俗。

在这场拍卖会前夕,我曾打电话给一位专家,想听听他对这次的拍品有何评价。给我的答复是:“两不靠,既不靠财富,又靠不上艺术,看拍卖结果吧。”4月11日成交价出来后,再次给这位专家打去电话,他只说了一句:“如今的收藏家们真是无法与早年学者型的收藏家相比。”

旧时收藏,能沉浸其中的不外乎两类人:文人雅士和有文化的有钱人。同时收藏还要讲四个层次,即一藏、二赏、三玩、四鉴,多了要好,好了要懂。在讲究风骨的老收藏家眼里,这些金器皆不入流。不知这位买家是否见过有着汉唐之韵的金器,如若见过,是否还愿掏出这1.17亿港元呢? 文物苏富比金器文化煌煌