看。无关图像

作者:舒可文 (

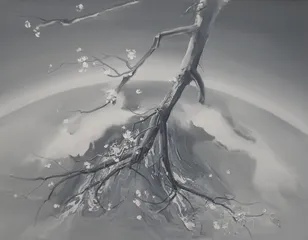

《太空梅》

)

(

《太空梅》

)

看,是一种选择,审度物与物、物与我之间的关系,这种关系由观看的方式所组织。专门写过《观看之道》的约翰·伯格说过:我们看事物的方式受知识和信仰的影响。由知识、信仰所指导的观看方式决定了我们所看到的景观和世界,接受了任何一种观看方式都会使人们习惯于在一个难以摆脱的狭隘深渊来观看物、事、世界。

我们越是提高自己对事物的理解力,以超越自己的视觉局限,很可能反而越远离了我们与事物的关系。所有事物在这种理解之下往往不再具有各自的独特性,成为被驯化的奴隶,成为人的思想的遗物,而每个人所看到的事物也以共识为标准形象。这是一个成人的世界。成人的观看中通常已经对所有的物进行过折算,折算成符合相关知识的解释,或折算出其约定而成的象征性。于是人成了物的饲主,它们之间交往变得程式化。关于物,只有儿童会提出令人难以言表的问题,在物与物、物与人之间建立更丰富的关系。因为在他们那个未被规划的世界里,物也是未被规划的,一个儿童可以自行组织他自己的观看序列,而成人已经远离了这个世界,不论你怎样理解和观察,所看到的无非是越来越加固的成见。不论如何集中注意力,也很难挣脱习惯的势力,尤其是,我们是多么的依赖这种使我们得以偷懒的势力,结果就是世界成了“他者”,与人失去了“我与你”的伦理关系。艺术曾经建立起了这种伦理关系,当艺术道路越加丰富的时候,建立这种关系的绘画被历史化了。

所以尹齐的画在人的心中引发一种怀念,怀念一种观看方式,或人与世界的对话关系。他的画是为“看”这个行为而存在的,所以在这种绘画中形式问题不重要,画面上也少有判断、焦虑、怀疑、分析等情绪,因此也难以形成构成图像的力量,而是通过对物的观看,发展出一种意愿。

尹齐的那些亲切的小画,画的是陈旧的香蕉,香蕉皮上的霉点与星系对应,这里没有对腐烂的意义阐释,对星空也不做任何铺张,仅仅记录了一种观看结果。在这种观看中的物完全异于中产阶级视觉世界里的图像。在这些画面中,物并非主题,而是他的“看”的对象,看的方式和行为构成了他的绘画的核心趣味,所以结果也不在所画之物,而是将“看”变成一种态度特征,这种看的行为本身比物质性的展示更有美学价值。

可见的物总是片段的,科学意义上的事实并不常被看见,大多是被思维和知识组织起来的“事实”。摄影术和传媒的发达,又在我们的视觉世界里挤进了大比例的第二自然,人与物又远了一层。尹齐对这点想得很多,他的艺术实践从很早就开始了这种对“看”的多重角度的调整。1995年前后他在巴黎做的许多装置,针对的是空间问题,他经常把一个空间调整得偏离日常逻辑。比如在《日常行走》里,他把地面隐藏起来,因为改变了地面与空间的关系,人的身体位置和视角也就改变了,因此浴室内的物品的性质似乎也随之而改变。他在这种装置中,与其说是试图让进入作品的人改变视角,更有可能的是,他在实验着自己有关看的意愿。

(

《香蕉》之一 )

(

《香蕉》之一 )

1989年到巴黎后的学习经验一定给了他某种程度的震动,最终,里希特那种把抽象与具象兼济处置的方式,和培根视“艺术是个意外”的艺术观让尹齐获得了自我镇定。相比与他同时期的画家,他对社会历史所持的态度多少有些被动,以至于他自己都难以表达,他所能做的就是以看的方式重新组织纷繁的世界。

在这个沸腾的生活中,有两种条件反射是很容易理解的。一种是加入其中,制造以自己为中心的新事件;另一种如尹齐,逃避事件,拉开距离静观由不同的视角组织起来的种种事物。这点体现在他后来表明的一个立场:“60年代美国波普艺术家要填平艺术与生活的鸿沟,今天的问题则相反地要让艺术与生活有一种距离感。”1999年他重新开始画画时,几乎完全脱离了叙事性,脱离了种种意义的表述。他画中的物质对象甚至也不必牵涉到心理化的解释中,看之所向,意向所至,所以他的画面上形与象就不太容易拆分。

( 《1954年中山公园水榭》

)

( 《1954年中山公园水榭》

)

他在“非典”期间画的一张床,让人印象深刻。大幅画面只有白色,间或有些许的色差,一张白色的床几乎置于画面中心,蔓延周围的白色既不是床的背景,也不像它的所在之地,床与周边的关系是一体的。即使是第一次看到这个画面,也会让人惶然间有似曾相识的错觉,它如同一个寓言的开篇,有趣的是尹齐能够让画面稳定地停留在开篇,不做蓄意的借题发挥,而且不遗漏下任何借题发挥的余地。甚至关于床的所有文化经验都在此失效,通过看的行为本身在人的心理植入了一个意境。他画了很多幅类似的寻常物件,沙发、浴缸、灶台,使用的是同类的手法。这种手法提供了一种重新结构的观看经验,空间封闭,意向开放,却又排斥臆想。

我们知道,没有一位艺术家的作品可以简化为一个完全独立的事实。尹齐说到,在摄影术出现之后,写实的责任移交给了摄影,绘画所承担的功能因而改变。所以他自己觉得他有一种对抽象的需求,虽然形式的抽象已经没什么意思,但抽象的功能没有失效。抽象的功能使画家从日常感觉的平面中走出来,形成一个新的空间,“今天的抽象不是形的问题,而是物与物间的关系,不是因果的结论,而是关系的倒置”。但中国绘画所承担的功能似乎不能被摄影覆盖。尹齐很清楚地意识到他所要依据的根据中有一种气质性的资源是中国传统的绘画方式,这种方式甚至体现在诗词、家居等工艺中,他曾提到中国绘画焦点的分散,中国传统绘画中的事物与人是现实的或幻想的,是写实的或抽象的,根本无关紧要。因为其中既是所见,也是所思、所想,甚至有他人所见、所传,一个画面能把这一切融合在一起,人与空间,与物,与心,与境。这是方法论意义上的传统反思,远别于形式上的继承,或在他者面前展示异国情调。

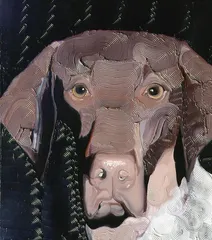

( 《这不是一只狗》

)

( 《这不是一只狗》

)

尹齐有两幅梅花肯定与这种传统有关。梅花凌寒而开,文人画的墨梅通常笔法简洁,清幽之致,文人画士心知其意,他们的观赏中明显夹带自比之心。尹齐的梅花则只在表层上与墨梅的传统呼应,他置梅花于不同的视角下,于是就完全告别了成规中的文人心绪。他有一枝梅花甚至高悬于地球之外,这一位置的移动使梅花跳出被观赏的身份而被客体化,在这种位置的转换中,梅花恢复了它的自在性,人也恢复到纯粹的看的行为中。这又是尹齐的梅花与传统墨梅的决然区别,同样的宁静气息,却有不同的气质,墨梅中的宁静是心境,而尹齐的梅花独立于人的种种观念,它的冷傲是它的,不必模拟人的趣味,它不把人情报。

尹齐绘画中有一些风景,有意思的是那些宁静的气息由一些并不宁静的要素承担,油彩浓厚的海浪、云天、山石、城市片段,虽然轮廓未必清晰,兀自出现在画面上,并不等待观者的目光,因为它们显示的不是被看之物,而是关于看的逻辑。

在对图像的广泛期许中,尹齐的绘画铺设了一条跨越图像之路。 尹齐无关图像艺术梅花