余秋雨:我已经不太需要名声了

作者:孟静

余秋雨伏在“央视”凌乱的办公室案头查阅《辞海》,准备当晚“青歌赛”的直播,看见记者,他说:“算了,不要采访了。”这是为什么呢?他说:“对我一二十年的诬陷都是他们在做。”“他们”指的主要是平面媒体。采访前,“青歌赛”的出题人陈斌告诉记者,余秋雨不愿意接受平面媒体采访,电视可以,因为电视只能剪,不能“歪曲”他的话。

余秋雨已经是第4次担任“青歌赛”的评委,他和徐沛东与其他几十位评委的不同之处在于,前者的出镜率很高,用陈斌的话来说就是“台上就5张嘴,除了3个主持人就他俩”,而且他们可以在40多天里天天直播,出现在最黄金的时段,这也是余秋雨欲罢不能的原因之一。前些年,以90分起评时,文化和音乐的综合素质这一分非常关键,占据着1/10权重,现在以80分起评,按道理说,影响选手成绩的威力已经大大减少,但他们仍相当重视。很多赛区的省委副书记、宣传部长就坐在观众席。至于歌手个人命运,更是有着翻天覆地的变化。有位选手前不久还在黄土高坡吼“信天游”,站在台上时就已经全家户口进京、分房子、调到中央级院团……这也是前年的羊倌选手不认识国旗的缘故,固然他被提为营级干部,但他的思维模式还在羊群那里。“‘青歌赛’是个名利场,对选手是,对评委也是。”陈斌说,经常有人抱着钱来找他打探题目。评委们占用走穴时间打打分,在灼热的大灯下保持微笑也是一件需要挤破脑袋的事情。

综合素质考试争议很多但一直保留着,因为它是拉升收视的法宝。陈斌告诉记者,有些观众一看唱歌就换台,一会儿再换过来看考文化这段。“主要是那些歌写得太难听,选手参赛为了表现难度,提前半年就找人写难度大的歌,一会儿高一会儿低,尤其是美声,就那几个唱段,又不是名家,观众听不下去。”也不能唱群众喜闻乐见的KTV歌曲,有个通俗唱法选手唱了一首选秀歌手创作的歌曲,分数立刻极低。过去观众在审丑,选手答不出题时僵在台上,汗流浃背;现在考题简单了,选手的确也准备了,闹笑话的概率在降低,余秋雨的一举一动更成为“青歌赛”的焦点。例如他说“孔子是战国后期人”;他在讲英法联军“火烧圆明园”时镜头被掐掉,切换成宣传片;或者对选手临阵磨枪、死记硬背表示失望。有报道揣测他被激怒,“软罢工”,准备退出,余秋雨说:“我是给‘央视’打工么,我原谅他们,年纪都很小。”

记者:你刚才是在备课吗?

余秋雨:没有备课,有个字查查读音。一个题目好不好,会不会引起不合适,比如太深了,或者新的研究已经超越了这个阶段。刚才翻,也是这个题目有一点小毛病,我会去和他们讲。

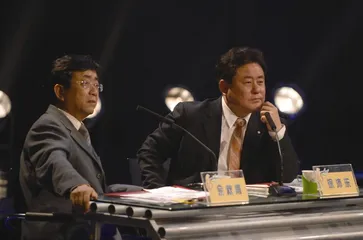

“青歌赛”上,余秋雨和徐沛东(右)两位评委的点评也是一大看点

“青歌赛”上,余秋雨和徐沛东(右)两位评委的点评也是一大看点

记者:今年“青歌赛”,你在讲英国、法国是强盗,火烧圆明园这段时被掐掉,引起很多猜测。

余秋雨:这很正常,这是电视台的权力。说我的发挥是拖时间,给评委留下打分时间,乱讲。每回我都要推十几次,他们有时候到我们家里来请,那就受不了,“来吧”,这肯定是最后一次了。我的任务是传播文化给广大观众,已经传播了好几次,可以了,让别人来传播,让他们好好找一个。“青歌赛”时间长了一点,在这个长时间当中,我自己写东西中断了。今年我要把以前的书全部整理、修改、校订一遍,本来这时候我应该很开心,但是被打乱了。有时候我觉得中国文化轻重不分的责任在传播,有这个机会让广大观众知道什么文化是重要的,重要在何处。文化问题不是对和错,是要寻找文化的感觉点和思考点。在这个题目里,值得我们感觉和思考的地方,这是非常好的文化互动。

记者:所以歌手的分数和个人命运不重要,观众学到知识才重要?

余秋雨:喜欢歌曲的人可能喜欢三大男高音,不一定喜欢这么年轻的歌手,这样,活动就很次要。我在二十几年前就做高等院校的校长,我对年轻孩子的考试根本不在乎。平心而论,我的兴趣是,在中国文化需要普及的时代来参与这个事情。我们这个零点几分,其实根本不影响任何一个歌手,不会让一个比较好的歌手淘汰,歌手其实也知道。这个环节,“央视”的设计是让全国观众每天有一些比较好的文化体验,对错是次要的,让大家有机会在这么复杂的社会中,重温宋代一幅画,重新了解莎士比亚的精彩,这是一点一滴,在古今中外文化史上的亮点。我只要有机会传播点点滴滴就好,让几千万名观众在夜晚里,能够以考题方式,家家户户都参与考试,这很愉快。不在歌手也不在赛手,而在观众。杨澜的“天下女人”不是台下十几名观众,是全国观众,我讲话的对象也不是选手,我的任务是给全国普及文化。有时候碰到一些政治历史题目,我的兴趣不是很大,这并不是我研究的强项,我研究的是文化、历史、艺术。发生什么政治事件,我也能谈两句,但这不是我的专业。我的感觉只供大家参考,没有一个人的感觉要强加给另一个人。话题本身很好,全国人民都感兴趣。有些人说题目比较浅,有的人说比较深,我们有严格规定,全部来自中学课本,选手都是有大学文凭的人,中学课本的问题,考他们还算难吗?

记者:但是你也说过,刚刚干完农活的原生态歌手就来答题,他们和受过系统教育的选手用同一套题是不是不太公平?

余秋雨:原生态歌手有两种,你看有的原生态歌手打扮得像农民,其实他也认认真真读完了大专。现代教育比较普及,他们唱完民歌后立即换上牛仔服,有的还做旅游接待,一口漂亮的英文。有个原生态歌手答得很轻松,我很佩服。当然也有些原生态歌手,比如劳动妇女,因为我们这个比例太小,只占0.5分,她们已经90多分了,0.5分算什么呢?有的歌手只有82分,再多0.5分也没用。

记者:那他们为什么那么紧张呢?

余秋雨:任何人都一样。第一,他们突然看到日夜崇拜的歌唱家都在眼前;第二,电视台直播;第三,这个灯光气氛,平时伶牙俐齿的人也会紧张,必然的。刚刚花力气唱完一首歌,就像你从一楼跑到六楼,神回不过来。我觉得他们挺棒的。

记者:如果让你站在他们的位置上,这样被考评,你会紧张吗?

余秋雨:我早结束了这个时代,我是二十几年前的高校校长,你要看正面的东西。

记者:你对选手考前突击有些失望是吗?

余秋雨:没没没。对于考前突击这几句诗是谁写的,好多人考大学也是死记硬背,是有点失望。

记者:死记硬背也是一种提高。

余秋雨:不是提高,真的影响他们唱歌,我个人认为应该潇潇洒洒的,不要准备。

记者:你在点评时会不会觉得自己知识也在不断充实?

余秋雨:没有,我的知识早过了这个阶段。

记者:那些知识对你来说只是大海中的一滴水?

余秋雨:这是琐碎、小的问题,我思考的问题非常大,考这些东西怎么算学问呢?这些细枝末节当做学问,搞错了。在社会转型阶段,我们要的是大的文化概念,这些是文化的残屑,像孔乙己讲茴香豆的“茴”字的几种写法。我这也是给以后的评委有个过渡,因为想做评委的人太多了。

记者:有很多人想接替你么?

余秋雨:太多了,不光是我的位置,所有的评委。我的位置全国人民都知道,对我来说,我是不希望再来,我已经不太需要名声了,让想做的人来做。有好多人说我们评得不好,都是想做的人。

记者:是给你挑毛病的人想取代你吗?

余秋雨:不是挑毛病,是想造成舆论。讲我倒是不多了,讲其他评委这个那个不好,是想换成另外的人。

记者:那还是这个平台有很大的出名机会,是个名利场?

余秋雨:不完全是出名,是表示一种权威。总得有个原因,不是各种各样的人都可以来,文化上比我好的人很多。

记者:但他们可能不适合电视表现?

余秋雨:也有人适合电视表现,但没有全国观众对他的信任。我自己这样讲也有点不谦虚,我有那么多学生,观众对你有信任,应该有新的评委建立这种信任。

记者:你这种信任是通过电视建立的吗?

余秋雨:通过我的书,一个可以不做大学校长的人,放下名利,他们就有信任。

记者:我看到一个网上调查,“支持歌手应该有文化”的占38.89%,“没余秋雨就不看比赛”的占36.78%,没有你,观众会流失1/3?

余秋雨:顺便看看我的也有很多,非我不看有百分之三十几;有的人看看我也可以,不看也可以,不讨厌我;讨厌我的几乎没有。讨厌我的人一定是奇怪的人,一定是想代替我的人。代替我其实很方便,我每一届都赖呀,下一届还是没办法,说今年不做了,人家说没准备,来不及挑选了。那好,我现在说,你还有两年时间挑选。

记者:也许下届还找不到合适的。

余秋雨:找到合适的有难度,因为他要收视率。确实古今中外都要知道一点。确实能够表述、能够讲话、选的话又是人家爱听的,不能讲假大空的、号召式的。这些都具备,还要这个人没有架子、好说话、完全不摆出教授的臭架子,这些条件完全组合在一起,真的有一点难度。

记者:你说的那些“奇怪的”想取代你的人是谁?

余秋雨:不是奇怪,是大量的;不是取代我,是等待接我班的人。对他们的出现我是很愉快的,只有他们的来到,我才能休息,我期待他们的出现。他们一定要良性竞争,不要恶性竞争。既不要讲现在“青歌赛”的不好,也不要讲以后竞争对手的不好,写匿名信讲对手怎么样。

记者:现在有写匿名信的问题吗?

余秋雨:现在没有,今后可能有,我现在比较稳定,他们不会害我。如果有两三个竞争者,他们可能会做这样的事。大学里面经常有这样的情况,3个候选人要评个副教授,那匿名信就乱来了——这个人过去好像抄过人家的文章。搞来搞去调查也来不及,会影响人家。

记者:这是你离开大学的原因之一吗?因为觉得这种事情很烦人?

余秋雨:我是一把手、校长,我怎么会烦?我20年前就是上海市高级职称评审委员会委员,我是不看匿名信。如果真的说他有问题,你到法院去告,我是不看的。我行政都做过,做文化人很开心,文化很重要。

记者:你太太说你是大善之人,不愿意计较?

余秋雨:我从不计较,我的学生也说去骂他,去反驳,我说千万不要。他们挣点稿费,我了解他们——以前写些批判文章出身,现在这个时代不知道怎么活了,被时代淘汰了,除了“革命大批判”,没有别的本事,我挺同情他们。

记者:提出建设性意见比批判意见难得多吗?

余秋雨:文化要强调建设,不要强调破坏,过去我们历史上破坏时间太多,建设时间太少。现在我们经济建设挺好的,环境有点破坏。文化建设起来也困难,要保护建设。中国没有大师,所有大师都被一群小人围着,那叫有争议人物。

记者:在批评中有没有良性评论呢?

余秋雨:我是没找到过,我希望有,好多文艺评论看上去是善意的吧,他又没有力量,老百姓不干。

记者:如果“百家讲坛”请你,你会去么?

余秋雨:我现在不会去,我的文化和他们不一样。去年做中央台年终总结,“焦点访谈”采访我,我就积极评点了“百家讲坛”,但他们的文化问题和我的文化问题不太适合。

记者:是因为他们传播的是知识,你讲的是文化的大概念?

余秋雨:不是这一类的,我不是说这一类不好,只是说,它不适合我的文化表达方式。

记者:你认为文字和电视哪种是更适合你的表达方式?

余秋雨:我倒是几方面都适合。我在联合国、美国演讲,他们请一个中国人演讲都是请我。当然我也很喜欢做行政工作,校长做得也很好。

记者:你是个通才么?

余秋雨:也不是通才,每个人都一样,你也一样。

记者:可是当你第一次出现在电视节目上,你也不知道会适合这种表现方式。

余秋雨:这也没有适不适合,就是不断学习。你看人家做得好的,不断地看,看看周围,你没读过服装课,但不会穿奇怪的衣服。

记者:你没有过上台紧张的时候吗?

余秋雨:我没有紧张,我的最大优点是从来不会紧张,这是最有趣的优点,而且人越多、气氛越庄重我越开心。我毫无压力,我看到很高很高的领导,我看到他们都拍肩,他们都是我的读者,我不是他们的下级,拍拍肩啊,开玩笑嘛,轻松嘛。

记者:学者往往对权力有畏惧的感觉,你没有吗?

余秋雨:对权力畏惧是在乎权力,我对权力不在乎。拍拍肩是表示平等,他职位比我高,我文化比他好,这很平等。 歌手青歌赛余秋雨