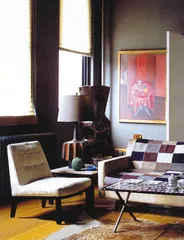

凝滞的“老纽约”

作者:三联生活周刊文/陈晓帆 图/Eric Boman ( 起居室 )

( 起居室 )

时尚摄影师埃里克·波曼(Eric Boman)常说,如果国际奥委会将捡破烂设为奥运会比赛项目,他和室友、英国艺术家彼得·施勒辛格(Peter Schlesinger)一定能拿冠军。

埃里克和彼得认识之前,各自已在跳蚤市场上混迹多年,混成了“破烂王”。埃里克自嘲品位“邋遢”,一件家具或装饰品只要“视觉上有价值”他就会买下来,并不管其年代也不关心它的出处、是否具有升值的潜力。他只愿意设想爱德华·沃姆利的餐桌、威尼斯的玻璃瓶子原本是和什么样的东西摆在一起,摆在何种环境里。埃里克认为,老家具和装饰品是回忆储存器,比今天商店里摆着的同类产品设计、做工好得多,可惜多数人却对它们视而不见。纯粹主义者彼得同样狂热,但他有丰富的专业知识,善于克制冲动,相对不那么情绪化。他们常常产生心理暗示,一想到自己拥有的东西曾经属于别人,就有点儿不知所措。

埃里克和彼得决定从伦敦搬到纽约生活,他们从数量惊人的零零碎碎中挑选了20世纪中期的家具和装饰品并带到了纽约。他们在纽约找到的住所在建筑结构上太平庸了,需要家具和艺术品来制造埃里克和彼得想要的极端、激进的视觉效果。

埃里克和彼得住所的前身是一家生产腰带的工厂,格局像周边的环境那么糟糕。他们不打算改变原来的布局,只想做少许改动,也不顾及什么比例,先画出了平面图。建筑承包商看了图纸后,告诉他们要用遮蔽胶带在地板上标出墙壁的方位和轮廓,记住留出1米宽的开门位置,并不和他们讨论预算、收据等问题,对艺术家们的奇思怪想见怪不怪。

埃里克受到罗马街道的启发,胡闹似地给墙壁刷上了赭石色;地板则用60平方厘米一块的软木地板拼起来,软木可以吸收部分墙壁耀眼的反光,而且吸音。但他们粘软木时用错了胶水,地板鼓出巨大的泡。又遇上水管爆裂,水退后墙壁成了抽象画,他们不得不重新粉刷墙壁。两件倒霉事儿碰到一起反而带来幸运。图个简单,他们给墙壁用了很硬朗的颜色:深青铜绿,从某个角度看泛出灰色。没想到,对于他们摆设的所有黄铜质地的家具和艺术品以及蜜金色的橡木地板而言,这种颜色是非常完美的背景色。

( 起居室,窗前的是《瘦人》电影中的沙发 )

( 起居室,窗前的是《瘦人》电影中的沙发 )

埃里克和彼得与众不同地用了各种门。他们从20世纪70年代开始收藏美国著名设计师爱德华·沃姆利(Edward Wormley)的作品,积累多年数量可观,近些年沃姆利的家具成了收藏热点,他们的藏品让朋友们眼馋。于是,这两位怪人便用沃姆利的作品与朋友们交换他们家里的门,有的门还是从乡下谷仓里卸下来的。这样,原本廉价的单扇中空胶合板门换成了手风琴式的鸡翅木大门、没有支撑物依靠自身重量站立的屏风、镶着黄铜把手和锁的柚木门。因为每扇门大小不一,有的占满一面墙,有的高抵天花板,有的是双开门,门框的尺寸自然也不同,每安一扇门都费很多劲,能气死人,但最后的效果却很好。

该往房间里放他们的零碎了。与其说埃里克和彼得的品位是邋遢,不如说是古怪。首先,黄铜制品真是多啊:起居室里黄铜的竹节扶手椅,卧室里黄铜的竹节方桌,走廊里黄铜的竹节边桌,餐厅里黄铜枝形吊灯大得惊人似乎占据了整间屋子的上半部,还有黄铜的鹿头雕塑、几何造型壁灯、烛台,如不是暗色的墙壁哪里压得住它们?还有起居室里意大利超级古怪的设计师福纳塞迪(Piero Fornasetti)的咖啡桌;德国设计师帕尔青格(Tommi Parzinger)的小箱子,刷了芥末黄的亮光漆,再嵌上白色瓷珠子;箱子上面包着皮面的雪茄柜……怪东西有得是。他们并不在意家具和装饰品是否协调。比如卧室里,四柱床有白色的螺旋形床柱,极为先声夺人;他们却又给窗户安上有巴洛克风格雕花的窗帘盒,罩上和窗帘同一质地的缎子,二者都那么抢眼。他们还摆了很多英格兰陶罐、意大利玻璃瓶子,精心地把它们集中乱排在一起。他们还会把彼得的作品——巨大的没有光泽的深红色雕塑与红色调绘画互相映衬,摆在起居室内。

( 走廊 )

( 走廊 )

埃里克喜欢20世纪30年代的《瘦人》系列电影。电影让他回忆起70年代伦敦梅菲尔区的星光电影院。片中,男女主角与小猎犬嬉闹的场景、喝鸡尾酒时坐的沙发始终令他无法忘怀,那些情节、那张沙发减轻了影院里阴郁的氛围。那是天鹅绒面、周边带苔藓般茸茸穗边的沙发,可在纽约这种家具已经很久不流行了。有一次去罗马,埃里克在下榻的旅馆里看到吸烟室内有一张这样的沙发,在旅馆门房的指点下,他于飞机起飞前几分钟跑到一家古董商店订下了一张同样的沙发。

埃里克愿意向朋友描述他们的家:调好今晚的第一杯鸡尾酒,房间里的氛围就慢慢渗透出来了,清凉的夜风吹进来,也吹来邻居家收音机里约翰·科特兰(John Coltrane)的爵士调。这是一种“老纽约”风情,宁静、安详,近乎凝滞。■

( 卧室 ) 纽约凝滞

( 卧室 ) 纽约凝滞