赵孟頫

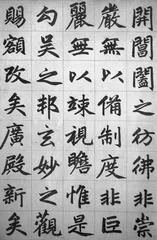

作者:刘涛赵孟頫留下大量令人难忘的作品,诗书画印,都是儒雅的格调。每一门,他都是多面手。文学上,长赋乐府,碑铭序赞,古诗律诗,五言七言绝句,还有小词,几乎占全了。书法上,能写各种字体,以“复古”的姿态,扭转了宋朝放佚的书风。他的绘画笔墨富有书法的韵味,山水、人物、马、花竹木石样样精到,能逸亦能工。赵孟頫在中国美术史上的地位,可以说,缺了他就说不清宋元书法、绘画风尚的起承转合。他还是文人治印的先驱之一,自用印全是自己设计,自篆印文,那种样式后来形成一个印风流派,人称“元朱文”。 ( 大楷《重修玄妙观三门记》 )

( 大楷《重修玄妙观三门记》 )

美国华裔学者李铸晋在他的专著中指出,赵孟頫在艺术上的发展和收获,应归功于他决定出仕元朝,得以南来北往,才有机会在各地看到不少古人的名作,因而艺术上能集大成。赵孟頫是以宋宗室仕元,刺激了士大夫华夷之分、名节操守这两条敏感神经,他的名望高,特别引人注意,因而成为艺术史上备受争议的人物。对此,李铸晋也做了一番考证,得出三点结论:赵孟頫仕元并非自愿,仕元之后内心痛苦,他对宋朝遗老十分尊重。

赵孟頫在1286年应召仕元,时年33岁。同时应召赴京20余人,忽必烈只接见了他,一看神采秀异,称为“神仙中人”。忽必烈很在意赵孟頫的世系,曾问他的家世,赵孟頫自陈“太祖十一世孙”。在元朝,赵孟頫连续受到5位皇帝的赏识,63岁官居一品,封爵魏国公,推恩三代。元朝优渥赵孟頫的个中奥妙,元仁宗私下有过表白,一连说了七条:“帝王苗裔,一也;状貌丽,二也;博学多知,三也;操履纯正,四也;文词高古,五也;书画绝伦,六也;旁通佛老之旨,造诣玄微,七也。”

元朝帝王眼里,赵孟頫的最大看点是血缘高贵和才华出众。南宋灭亡之前,忽必烈就在罗致“宋宗室之贤者”,任用赵晦叔为翰林院学士,后转官侍讲。我把《元史》中的赵姓人物查了一遍,仕元的宋宗室只有这两人。在赵孟頫任集贤馆学士的第二年,赵晦叔因言权臣专政获咎,退而家居。他是南宋进士,才华名望却不如赵孟頫。

赵孟頫仕元之初,宋遗民牟在《简赵孟頫》诗中就语含责备:“余事到翰墨,藉甚声价喧。居然难自藏,珠玉走中原。”讥讽他不自重,靠士大夫视为“余事”的雕虫小技,甘愿以“珠玉”之身效犬马之劳。王敖《姑苏志》记载:“赵孟頫才名重当世,思肖恶其宗室而受元聘,遂与之绝。孟数往候之,终不得见,叹息而去。”思肖即郑所南,南宋遗民,据说他心存南国江山,一生坐卧不向北方。赵孟頫宽厚平和,仕元后“待故交无异布衣时”,提携后进,个人品性无可指责,元朝“骂”他的人并不多。明朝人只从气节的高度看,就不那么客气了。有题赵孟頫画马者:“千金千里无人识,笑看胡儿买去骑。”有题赵孟頫画竹者:“中原旦暮金舆还,南国秋深水殿寒。留得一枝春雨里,又随人去报平安。”项穆在书法特征上找到“书”与“人”的连接点,说赵孟頫的书法“妍媚纤柔,殊乏大节不夺之气”。清朝遗民书家傅山更是无情,贬斥赵字的“熟媚绰约”是“贱态”。

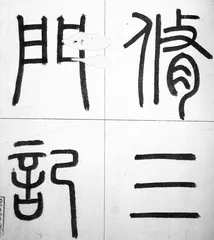

( 赵孟頫的大字篆书

)

( 赵孟頫的大字篆书

)

当年赵孟頫也有悔意,偶借诗歌排解苦闷和无奈。有首《罪出》诗,诗题就见自责之意,自哀自怜道:“昔为水上鸥,今为笼中鸟。哀鸣谁复顾,毛羽日摧槁。”他在《题归去来图》中说:“生世各有时,出处非偶然。”称陶渊明这样的人物,“世久无此贤”,宽解自己内心的紧张。短诗《自释》里,起句说“君子重道义,小人贵功名”,末句表达了自己的向往,“勿为蔓草蕃,愿作青松贞”。

赵孟頫仕元的动机是一个谜团,他的诗文不曾留下蛛丝马迹,《元史·赵孟頫传》里亦没有言及。幸有他的学生杨载留下一份上交元朝国史馆的文件《赵公行状》,说及赵孟頫仕元之前肆力于学的情况,两次提到母亲丘夫人训立劝学之辞。赵孟頫11岁丧父时,赵母说:“汝幼孤,不能自强于学问,终无以觊成人,吾世则亦已矣!”南宋灭亡后,赵孟頫闲居家中,赵母又有一番告诫:“圣朝必收江南才能之士而用之,汝非多读书,何以异于常人?”赵母懂得“学而优则仕”的道理,守寡抚孤只盼儿子出人头地,赵孟頫欲遂母愿,唯有出仕元朝。

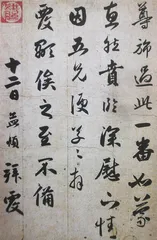

( 赵孟頫行草书《违远帖》

)

( 赵孟頫行草书《违远帖》

)

仕元是赵孟頫人生的重大转折点。身处高位,尽是拟写文件、备顾问、编国史之类的帮闲文事。杨载曾为老师抱不平:“公之才名颇为书画所掩,人知其书画而不知其文章,知其文章而不知其经济之学。”当时赵孟頫一遇到朝臣纠纷就躲开,办法是“稀入宫中”,或者“力请外补”。他取明哲保身,但求无过,即使是满腹经国济民之学也用不上。他生长在温润的江南水乡湖州,不习惯北方干燥的气候,住宿条件也差,现藏台北故宫博物院的赵孟頫《致野翁教授尺牍》里说到,北方多风尘,不宜笔砚之事,为朋友抄写《兰亭考》,只能择雨后风尘稍息之时为之。房间里连像样的案几也没有,只能拳曲在土炕上,趴小木桌上抄完文章,并借孙过庭的“五乖五合”之论,自嘲这卷书迹是“乖作”。

赵孟頫有许多不便与外人道的苦闷,每于诗中排遣。但作诗容易感时伤怀,写字作画才是最好的忘忧法,所以赵孟頫乐于书画,甘心应酬。1321年告老还乡,元成宗专门派人南下,令赵孟頫书写《孝经》。他一生勤于书画,于公于私,任道斌《赵孟頫系年》有详细著录,只看1322年去世前几个月的情况就可知道大概:一月重题《秋兴赋卷》;二月书写碑铭两通;四月绘《双马图》,作草书《千字文》;五月书小楷《灵宝经》,书碑一通;闰五月力疾为人跋王献之《洛神赋》。六月逝世那天,照旧观书作字。

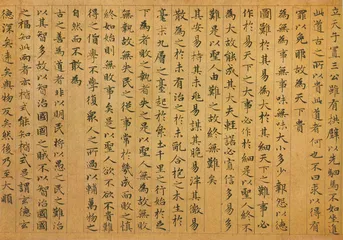

( 小楷《道德经》 )

( 小楷《道德经》 )

赵孟頫的“诗书画”,书法成就最高,影响最大。他是元朝书坛的领袖人物,后人曾把他和鲜于枢、邓文原称为“元初三大家”,而鲜于枢尊他为“当代第一”,邓文原则是赵孟頫提携起来的名家,风格与赵孟頫相似。亲炙或私淑赵孟頫的书家,还有虞集、郭畀、张雨、俞和等辈,名重一时,今人称之为“赵派书家群”。著名于绘画史的“元四家”中,黄公望、王蒙的书法也受到赵孟頫的影响。赵孟頫信佛,以抄经做功德,散于名山丛林,因而书名远播印度、日本、高丽诸国,对高丽的书法影响尤大。

赵孟頫的妻儿都是一笔赵字,元仁宗曾经把赵孟頫、管道、赵雍三人的书迹合装一卷,藏于秘书监,得意地夸耀:“使后世知我朝有一家夫妇父子皆善书,亦奇事也。”现在所见署名“道”的尺牍,未必都是她的手笔,北京故宫藏《秋深帖》和《久疏上状帖》、美国普林斯顿大学美术馆藏《二哥久出帖》,属赵孟頫的代笔之作。

明朝书家重元轻宋,特别推重赵孟頫,称之为“唐以后集书法之大成者”。晚明书风尚奇尚怪,一度打破了这一局面。清朝乾隆皇帝喜好赵孟頫,赵字再度风行朝野。刘恒《中国书法史·清代卷》说,赵字与馆阁体合流,造成强大的书法时尚。那时文人、官僚书家,虽然学书的门径不同,最终是以赵孟頫的风格面目为归宿,不是“欧底赵面”,就是“颜底赵面”。

赵孟頫心仪钟繇和“二王”,临摹古人,功夫一流。据说一天能写1万字,娴熟之极。他的字,流丽优雅而有古意,还有平易近人的亲和力。赵孟頫晚年在《临右军乐毅论帖跋》里道出了学习古人的辛秘:“临帖之法,欲肆不得肆,欲谨不得谨,然与其肆也宁谨。”他用“与其肆也宁谨”的方法学晋人,下笔节制,与北宋书家肆意发挥的做派划清了界限,却只能于王羲之的“雄秀之气”中得到“秀”,尤其是他一本正经写的长篇作品,往往缺乏风骨和俊逸之气。但是,即使“薄其人而恶其书”的项穆和傅山,也不得不承认赵孟頫的书法是“右军正脉之传”。