恐龙和村庄

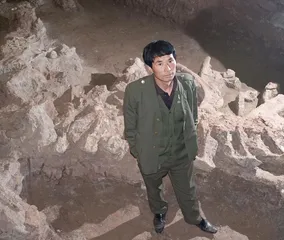

作者:葛维樱 ( 马伸时常会拿出他收藏的龙骨石细细端详

)

( 马伸时常会拿出他收藏的龙骨石细细端详

)

杨头马尾

杨现的妻子叫丈夫回家吃饭。“村里人现在快要羡慕死我们了,不愿意和他们说这个。”夫妻俩都有些无奈。恐龙化石虽然只有17米长,却正好占据了杨现和马伸两家门口的地。“我们家有六七米,马家9米、10米。”现在,恐龙的头部和颈部化石已经被地质部门拿到了郑州做研究,但长长的身躯完全能呈现出大型脊椎动物的样子。除了得到800元和1000元的土地占用费,杨现和马伸一人一个,在恐龙的头和尾各搭了一个小帐篷。两个人被地质队聘请共同看管这段恐龙。村里的说法是“杨头马尾”。

杨现夫妻很年轻,只有三十三四岁,以前在浙江打工做小生意,杨现受了腰伤才回家种地,有一年多的时间,自家地里就挖出了恐龙骨化石。杨现和妻子都觉得这是自家的福气,现在每个月单是看化石,一点力不用下,就能挣800块钱。杨现的妻子当初因为要嫁给他,和娘家断绝了往来,现在又重归于好。“我在村里也算是挣上工资的人了。”在村里,杨现是最小的行政单位“组”的组长,妻子是回族,家庭条件也比较好。杨现家里安装了农村里极为少见的数字电视。“人家现在结婚都讲超薄呢,这个还是太笨。”夫妻俩算是郝岭村见世面最多的,因此对村民们关于恐龙和钱的议论,大多瞧不上,也不参与。他们说:“这里的人都呆板,没有什么远见的。”

“恐龙房”外关于价值的讨论还在继续。恐龙这种东西,发现在谁家地里,就变成了一件神奇的事。村民们总是有意无意地来试探两家人的口风:“有没有人出价啊?”“谁敢买啊,不过地质队的人怎么都得给个300万元吧。”“不对,听说北京有人出5000万元。”马伸点着一根掐灭过的自制烟卷,并不急于回答。马伸60多岁,穿着已经脏得硬起来的棉袄。他很喜欢听大家探讨这个问题,但是人家问他的时候,他总是说:“我可什么都没打算,那都是上面的决定。”马伸总是要强调,“恐龙是我发现的,这块地是我家的”。对于前半句大家都没有异议,因此马伸现在是郝岭村最受重视的人。但是对后半句,杨现有意见:“我们家地里还是头呢。”但是杨现绝对不会当面和马伸争执,“毕竟马老头在这个事情上盘算对了”。

马伸1999年在自家门前的菜地里挖大蒜的时候,就挖出了一块恐龙化石。“越刨越大,后来称有20多斤重的一大块。”郝岭所在的刘店乡以及附近的很多乡村,自古以来就满山的“龙骨”,一直被当做药材卖。马伸和村民们一样,从来没把电视上演的恐龙和自家地里的“龙骨石”做过任何联想。2005年,刘店乡的另一个村子刘富沟,发现了迄今为止亚洲最大的一副恐龙化石——“黄河巨龙”,此后恐龙的信息在附近村子传播开来。但是令所有人奇怪的是,即使2005年以后,马伸还是没有透露自家地里的巨大化石,“连老婆也不知道”。直到2007年12月他才找到当时正在此地考察的地质工作者们说出了情况。

( 杨现在化石旁搭起帐篷看守化石村民们期待着能在当地建一座恐龙化石博物馆,使生活得以改善

)

( 杨现在化石旁搭起帐篷看守化石村民们期待着能在当地建一座恐龙化石博物馆,使生活得以改善

)

吃过午饭的当口,就有人来了。乡里的干部某书记,带着省里的干部某处长,浩浩荡荡15个人,立刻把狭小的“恐龙房”挤满了。马伸蹲在一旁,并不急着插话,只是有一句没一句地介绍,直等着省里的干部问起谁发现的,他才大声地说:“我么!”然后就说自己是个什么也不懂、最老实的人,所以1999年就发现了,但一直没上报。最后是领导来和他握手,用手机拍张照。连来视察的乡干部都知道:“这个老头有心眼,他1999年就挖出个大轱辘,但是没说,人家刘富沟挖成那样了,他还是没说,直到2007年才说。”和马老头待长了他才会得意地故意凑近说:“我早就知道不能说,看刘富沟闹成那个样子就更不能说。”来看的领导都会说几句“这是个重大的发现,你的功劳”之类的话,马伸也不多问:“问多了人家就不会给你了,刘富沟就犯了这个错。”

刘富沟的第一条龙

( 村里的孩子们见过了不少来看恐龙化石的游客

)

( 村里的孩子们见过了不少来看恐龙化石的游客

)

“龙骨石”是当地祖祖辈辈都认识的东西,最简便的方法是“粘在舌头上掉不下来”。“恐龙村”有两个,走山路爬两座小山30分钟,汽车绕道却是两条完全不同的路。大部分汝阳当地的司机,一提起恐龙村,第一反应还是刘富沟。2005年村民李锤给自家盖新房挖地基的时候挖出了一块肋骨化石。“我杀过牛,见过牛的肋骨。”李锤两只胳膊一伸,“这么长!”两只手一围拢,“和腰一样粗”。尽管很多年里刘富沟的村民们也经常拣出“龙骨石”,往往都是以碎片的面貌,每家一大包,等着5毛钱一斤卖给专门收购的曹喜运。所以大家的评判标准都是从中药材的角度说的:“这块纯,那块不纯。”现在大家看到恐龙化石还是习惯这么评判,特别是2008年1月郝岭村的发掘之后,刘富沟的村民看过都说:“那个一点也不纯。”

李锤发现了这块巨大的龙骨石以后,觉得有点怪。“我找到了曹喜运,他长年收购,懂这个。”曹喜运是离刘富沟不远的三屯乡一位88岁的老人,从上世纪70年代就走村串户收购龙骨石,卖给县里的中药材收购站。曹喜运当过20多年的村里老师,算是当地最有文化的人,在50年代他就给北京寄过大块的龙骨石,不过没有得到什么回音,“我写的是北京科学院收”。 2005年曹喜运说自己再次给专家写信,“我认识很多北京的专家”。本来李锤觉得没有什么稀奇,“以前我们还把大龙骨石砸小了卖呢”,但是专家们很快带着曹喜运出现了,所以连刘富沟和郝岭村的村民们也相信曹喜运到北京把专家请来了。但是,实际是汝阳县国土资源局首先从曹喜运这里掌握了情况,然后河南省国土资源局、河南省地质博物馆以及中科院的相关专家组成了专门的勘探小组。

( 村民们期待着能在当地建一座恐龙化石博物馆,使生活得以改善 )

( 村民们期待着能在当地建一座恐龙化石博物馆,使生活得以改善 )

“每天来的车,那个多,从挖掘的地方一直排到外面的公路上。”这段路大概有四五百米长。村民们见识到了郑州甚至北京的车牌照。“光那车就是几辈子没见过的。”刘富沟的村民们纷纷议论,“中央咋下这么大劲呢?”2006年2月2日,刘富沟的恐龙化石开始被挖掘。李锤是听到电钻响了才往现场跑,而其他人也竞相来告诉他:“你不是发现的人吗?这咋没你啥事呢?”李锤于是觉得有点憋气。他几乎天天到现场去看着,正是农闲时节,村民们整天围着挖掘点。李锤说:“刚一开始省地质博物馆的贾主任就说,可以让刘富沟的村民来帮忙挖。但是不知道为什么,全都叫三屯乡人来,一个我们村里的都没有。”等着农闲时期挣几个工钱的愿望泡了汤,但刘富沟还是每天热热闹闹的。“看着电钻机在坡上面挖,我们都没见过恐龙化石,很想看看到底是多大的东西。”

尽管地质队的领头人、河南省地质博物馆馆长徐莉说,此前早已经和当地有关部门打好了招呼,但是对于刘富沟的村民们,没有任何人通知他们什么时候开挖,到底挖出来要干什么。更重要的是,包括发现者李锤在内,大部分拿出自家龙骨石去找专家们看的村民都没有得到任何报答性质的奖励,“当时说要给荣誉证书啥的,一直没见”。而且帮着地质队挖土,一天30块钱的工钱,也让邻乡三屯的人得了去。刘富沟的村民们说:“因为地质队他们全都住在三屯的招待所里,三屯比我们乡经济上好很多。”

恐龙保卫战

“恐龙主人”的意识不是刘富沟人自发形成的。2006年3月,身长18米的“黄河巨龙”已经完全现身。但是村民们依然没有意识到,河南省地质博物馆的工作人员们正在准备把恐龙化石运到省会郑州去,对本村来说意味什么。“等他们开始一节一节包好,标上号时,我才敢去问了问。”地质队问李锤愿意不愿意帮忙运走这些巨大的化石,“运到三屯乡他们住的招待所里,一共给600块钱”,村民们非常高兴。李锤找来了几个壮劳力,帮忙把化石用自家的农用车运走了,“不好走的路段我们怕给碰坏了,还帮着抬,一块化石要七八个人抬”。现在想起来,刘富沟人还认为他们诱惑了自己,才“干出这么傻的事情”。

“最大的脊椎骨分为7节,已经运走了5节。”村长忽然发话,“因为一直搬弄恐龙,把村里很多土地都弄虚了,刘富沟每年夏天都要闹洪水,如果淤泥堵塞,田地也会遭殃。”村民们为村长的远见深深折服,大家一致支持村长去和地质队的人“协调”,“协调好了再把剩下的两段拿走”。“不过当时去和地质博物馆的人说,他们都说:土地算个啥?!”李锤当时特生气,“不种地的人说的话!”但现在他说自己想明白了,“人家是说你恐龙这么金贵的东西都不要,还在乎地!”

等到专家们和村里协商的时候,另一个更大的矛盾出现了。“乡里村里还有县里的干部们,开着车来,向地质专家们要证件,还说谁让他们在这挖的?”李锤当时是村里和地质队接触最多的村民,他拿出了“恐龙王”董枝明的名片,董枝明是中国科学院古脊椎动物与古人类研究所研究员,中国研究恐龙方面最有权威的专家,也是当地人最爱提到的名字。但是干部们却挖苦李锤,“他们说人家一个名片我就信了,还说这样的名片县里也能印”。本来想从地质队那里赚点小钱的村民们心理的天平霎时间发生了逆转。“等我们再回去要时,老乡就说化石丢了,不给我们。”董枝明说。

“如果恐龙留在当地了,每个人能分三两黄金,猪狗也能说下媳妇。”每一个刘富沟的村民都这样重复着2006年乡长、村长3月7日来给刘富沟村民开“保龙大会”说的话。就在阻止了后两节化石被运走以后,干部的话让村民们开始意识到化石的价值。“在哪儿开的会?”“县政府大广场上。”“是县里给开的吗?”“不是,是乡里村里的干部们带我们去的。组织大家都去,后来去了150多个人。”经过一番七嘴八舌的激动描述,终于弄清楚了。原来是刘店乡和刘富沟村的干部们组织了刘富沟的村民,到县里的信访办去请愿。但是村民们一点也没把这和“上访”联系起来,他们说:“我们就是想去见一下县长,求他把恐龙留给我们村里。”

这次基层干部的鼓动完全点燃了刘富沟村民的热情,到现在村民们还是张口就来“原地开发、就地保护、造福子孙后代”。当时这句话被写成巨大的红色横幅,村民们浩浩荡荡敲锣打鼓来到县里。“几个村民到最前面去,县长没见着。结果被信访办的人一顿教育,大意是信访是有规矩的,不能来这么多人。”尽管这次大规模行动没有任何答案,但是刘富沟已经被调动了起来,“从5岁到80岁,人人都在说保龙”。到了4月底,基层干部们被视做“不够人民义气”,“到外面旅游了一圈回来又说,当地不适合保护”。这次所谓的旅游,不过是汝阳县带领干部们去邻近的县考察了“西峡恐龙蛋博物馆”。这个博物馆是私人性质的,耗资巨大,但是村民们并不关心这个,他们说:“我们也要建博物馆。”

村民一厢情愿的想法和干部们的考察结果并不相同,当地决定支持河南省地质博物馆把剩下的两节化石拿走。但是经过了将近两个月酝酿,刘富沟人已经陷入了对恐龙博物馆带来的美好未来的憧憬。他们甚至把大部分外来的车辆当做假想敌。“我们自发组成了恐龙保护小组”,大部分恐龙保护小组的人都轮班坚守在村口的小石桥上,并且准备了炮仗,“一有外面来的车子就放炮”,村里的人就从四面八方的田地里赶回来。董枝明说:“我们去之前,他们都不知道化石的价值,等我们走了,有几个村民就开始宣扬这能卖好几千万、几个亿什么的。后来听说县里公安局去取化石,他们还把人给扣了,车给翻了。这化石都是国家的,有《文物法》,怎么能归你个人呢?”董枝明至今想起来都是愤愤不平。5月初,县公安局第二次开着警车进入刘富沟,不仅带走了化石,而且带走了17个村民。一位汝阳县政府的官员说:“他们就是一帮刁民!”至于当时的混乱情况,大多数村民都不承认自己动了手,“早上7点他们就来了,我们当时刚下地,手里都有锄头”。

两极未来

根据现在的数据,汝阳县境内大型恐龙化石点约有40个以上。郝岭村是第二个挖掘的点,但是郝岭村所面临的未来和刘富沟截然相反,来挖掘的专家多次明确表示,郝岭的龙就留在当地。刘富沟人的激烈回忆于是在郝岭村人美滋滋的表情下变得更加苦涩。2007年10月地质工作队再次进入刘富沟进行挖掘,而刘富沟人则不再有任何人围观。“我们已经失去了恐龙。”很多村民谈到这件事都流下了眼泪,“我们不知道恐龙化石到底值多少钱,我们只知道,化石在,这里就会变富裕,我们就不用出去下煤窑,甚至不用种地,孩子们也可以多上些学。”董枝明曾经解释,刘富沟的恐龙化石不是很完整,没有头部。徐莉馆长也说,无论是博物馆还是地质公园,绝不会拿真正的化石展出,“都是石膏做的复制品”。但这个说法没能安慰刘富沟,“郝岭的那也没有头,还比我们的小呢!”

汝阳县国土局说:“省地质公园刚批下来,还没跟村民说。”对于郝岭村,公园不过是一个早晚的事情,“恐龙都留在这里了,能不把公园建在这里吗?”村民们的底气大到偶尔会同情刘富沟,“他们发现得太早了”。刘富沟人一点也不敢想公园的事情,但是还有老人悄悄拉着记者打听。杨现手上就有地质公园彩印的规划图,他指着上面的美好画面说:“这简直太漂亮了!”有龙的郝岭村显得特别悠闲,大家都不急着问公园博物馆的事情,“我们都不想搬走,最理想的是大家都能找点活干,那么大的公园呢”。人人都想把未来放在还在绿帐篷里的那堆没有头部的化石上面。

70多岁的董枝明仍活跃地奔走在恐龙化石挖掘的各个现场。“汝阳我去了好几次。刘富沟的村民太着急了。你像四川自贡恐龙化石群挖了十几年,到现在才开始筹备博物馆。四川禄丰,那是迄今发现的最大的化石群,说起来最早在30年代就发现有化石。汝阳才多长时间?短时间建立起博物馆也不是说没可能,那要看资金和挖掘情况,不是说想建就建的。”现在郝岭村的村民们锄地比以往细心得多,但是从巨大的恐龙化石出现开始,村民们的目标不再是一点点小利。如此热衷于恐龙还有一个原因,郝岭和刘富沟的年轻人大多在外地打工,老年人和孩子是当地的主要成员。无论是博物馆还是恐龙化石,他们的都想得很近,比如说,烤烟生产出来销往什么地方,他们从不关心,只知道“乡上有烟站收,收走了大概交给县上”。卖了30多年的龙骨石,他们卖给曹喜运是5毛钱一斤,他们从来没打听过,曹喜运卖给中药收购站是8块钱一斤。老人反而希望出外打工的青年能够回来谋生。“有了公园就好了,年轻人都能回来挣钱了。”马伸说。■

(董枝明、徐莉、汝阳市国土资源局采访由实习生徐木子完成) 村庄恐龙