非洲行:距伦敦9623公里

作者:于萍(困困) 图/陈德生  ( 纳米比亚沙漠酒店——苏塞维利酒店(Sossusvlei Lodge)

)

( 纳米比亚沙漠酒店——苏塞维利酒店(Sossusvlei Lodge)

)

我坐在赞比西河的一条游船上,望着丛林那边的津巴布韦。这是一条深邃宽阔的大河,河水浑黄,在热浪烘烤下,发出轻微又沉闷的轰隆声。它缓缓流向蓝色的、圆形的天际,在尽头激起一片白色升腾的水雾,那是非洲最大的瀑布——维多利亚瀑布。赞比西河划分了赞比亚和津巴布韦两个国家,边界上是一片一片参天大树,当年曾是森林里威严的族长,如今倒下了,在巨大的躯干上长出新的枝繁叶茂,好像泛着绿泡的波峰。在某个瞬间,我甚至觉得那片浪潮会突然爆炸压到游船上。可那里非常平静,偶尔潜伏着纹丝不动的河马,和不远处随时准备跳到河马背上饱餐一顿的犀牛鸟。

乘船来到赞比亚一畔的小镇——李文斯顿,坐在李文斯顿皇家酒店的河边餐厅用餐。餐巾和椅子背上都绣着色彩斑斓的狒狒。这里最危险的事情仅仅是丛林里调皮的狒狒跑出来抢食,迎接它们的不是棍棒,而是欢笑。我感到惬意。我就像坐在一个笼子里,一切危险都在外面,这就是我来到非洲的目的——体验高级酒店。这实在是个不大高明的理由,无数先前的旅行者说,非洲给予人们最珍贵的礼物,就是这片热土本身,对体验过的人而言,它像不消退的热度潜伏在他们的血液里,或是旧伤疤,每逢阴雨天便在骨子里隐隐作痛。而我待在安全的“文明”地带,见到宏伟的似曾相识的人工美景。

李文斯顿主题小镇

在通往维多利亚瀑布的小径入口,接待游客的是一个清瘦的黑人小伙子,他指了指一个放在椅子上的纸箱,请游客从纸箱里随意挑选一只纸做的小伞。在他的肩膀正上方,不难发现一块矮小的白漆指路牌子,上面标着一道细细的红箭头:“李文斯顿博士”。

1852年的某一天,英国探险家大卫·李文斯顿在这里发现了维多利亚瀑布。他的雕像周身呈红褐色,立在一块大石头上,一手把着望远镜,一手额头前搭凉棚,顺着他的视线,正好可以看到飞流直下的水幕。赞比西河突然被百米深谷横腰截断,河水倾泻而下,轰鸣四野,水雾飞扬,形成一个大瀑布群。我脚底下的小径在丛林里戛然而止,往前就是津巴布韦的地盘。李文斯顿仅仅是个发现者,维多利亚瀑布一直都在那里,它原来有个非洲原住民名叫“Mosi-oa-tunra”,意思是“雷霆万钧”,在国界出现前,整个地区都叫“雷霆万钧”。曾经在这里生活的汤加族视它为神物,在水幕下举行仪式,宰杀黑牛以祭神。自然形成的恢宏景观总给人以极度震惊感,某个时刻我也觉得这条瀑布群似有神力,一言不发盯住某一束,心里还祈祷起来。石制的李文斯顿像极易被神情恍惚的游客当成无形的神力凝聚而成的有形寄托,他那冷峻的表情、指点江山的神态与当地氛围也是绝配,他极有潜质或者已经成了香火胜地——有人在雕像下两眼紧闭,双手合十。

( 非洲给予人们最珍贵的礼物,就是这片热土本身

)

( 非洲给予人们最珍贵的礼物,就是这片热土本身

)

这完全是个“李文斯顿博士”主题小镇,他的头像挂在酒店大堂、餐厅入口处、酒吧上方非洲地图的中央、小卖部漆黑斑驳的墙上。他的功绩被传记《深入非洲三万里》这样概括:“就医学而言,他是进入非洲内陆的第一位医生;就地理而言,他是画出非洲内陆河川、山脉的第一人;就政治而言,他是终止非洲人被贩卖为奴的关键人物;就探险而言,他是打开外界进入非洲内陆的先锋;就科学而言,他开创详细记载中非洲动物与植物的先河。”而就旅游而言,李文斯顿博士成了最好的朝拜理由。

皇家李文斯顿酒店完全承袭了这位博士的血统。清晨飘了点小雨,一对老夫妇站在雨中远眺赞比西河,女的戴格子圆顶小帽,男的拄着拐杖,披一件格子呢外套,他们的低声交谈暴露了这是两个英国人,而那笔直站立的姿态更增加了这里的英国味。方形的古典庭院式花园严谨、庄重,日晷、大理石镶边水池点缀在不起眼的角落,主角是用草坪、篱笆和树木划分出来的区域,花草仿若蒙哥马利将军指挥的英军阵形,各兵种分别列队,绝不掺杂。如果不是回到酒店房间,我会以为来到了英国乡下,落地窗外是一棵巨桶身材、枝丫短小、顶着仿佛斑秃的稀少树叶的巨树,这是非洲有名的面包树。想走出去观摩,才发现为了拒狒狒于门外,这里的门窗装了至少五道机关,我和狒狒都打不开。

( 与游客亲昵的小动物

)

( 与游客亲昵的小动物

)

导游是留在非洲的李文斯顿“粉丝”,他津津乐道这位博士的一些琐闻,这位导游是中国香港裔南非人,背Gccci包,家里有一辆奔驰车、一辆宝马车,算是非洲的中产阶级,说话坦率直接。他说为了毗邻维多利亚瀑布,皇家李文斯顿酒店掏了大价钱,可看瀑布更好的还是在津巴布韦那边,可惜通货膨胀叫那里游客寥寥。我们坐在英国味儿浓郁的酒店咖啡厅,身后有一整排大英百科全书,桌上是维多利亚时期人形国际象棋,手边挂着探险家小圆帽和手杖,当天的《金融时报》散发着油墨的味道。报纸上正在报道一起发生在乍得的人道丑闻:一群欧洲人以慈善的名义贩卖了上百个非洲儿童。我的咖啡上来了,香气四溢,我脑子里突然冒出一句英国肥皂剧台词:“闻闻,这里面有大英帝国的味道,那是种征服世界的芬芳。”

失落的太阳城

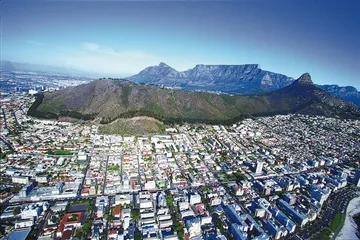

( 开普顿桌湾酒店

)

( 开普顿桌湾酒店

)

在南非首府约翰内斯堡能见到非洲原住民族群,这简直是不可想象的事儿。可他们就在我眼前。

5个女孩和2个男孩在茅草搭建的圆顶棚子下唱歌跳舞,后面还有3个大汉猛烈打着鼓。他们分别代表不同族群,穿传统服装,用莫名其妙的语言吼唱,以现代医学所不能解释的速度扭动。在某个瞬间他们的歌舞似乎有规律可循,大部分时候又叫人摸不着头脑,仿佛仅仅是用声音和肢体搅动这午后的热浪,叫气温再增加几度。这不正是所有非洲访客期待的“野性”么?可一个代表Himba族的姑娘在自我介绍时说,他们族的妇女是不穿上衣的,只着羊皮短裙,手腕与脚踝戴满首饰,首饰越多结婚年头越长,那是为了牵绊住手脚以防逃婚。这姑娘没戴任何首饰,穿了上衣,一件普通胸罩改造的“传统服装”,上面镶满了蓝色和黄色的塑料珠子,跳舞的时候齐声摇动。她身上隐隐约约有香水味道。

( 桌山因远望山顶如桌面而得名,也被该市政府选为“南非之美”的标志

)

( 桌山因远望山顶如桌面而得名,也被该市政府选为“南非之美”的标志

)

我一边快速按动相机快门,一边为这种自欺欺人恼怒。他们表演得大汗淋漓,却又那么不真诚,他们隶属于约翰内斯堡郊外度假村“太阳城”的一个旅游项目——原住民村。在澳洲北部,中国的西南,也能见到这样的民俗表演,专门为浮皮潦草的游客准备,这表演越卖力,时间越长,越是对观看者的讽刺。直到一位大妈出来,她的腰围如果是棵大树,至少要长50个年轮,屁股快要翘到天上去了,代表“土鲁”族。一出场就亮开嗓子大吼起来,其语气、语速与腔调,完全可以配音如下:“谁让你们丫跑这儿来的该干吗干吗去没事儿跟这儿瞎溜达什么呀?”后来她又心平气和用英语翻译了一遍,意为:欢迎来到南非,南非人民热爱你们。她歌声嘹亮,带劲!我说不上出于同情心,赞赏,还是什么别的,给了她100兰特小费。他们不过是一群打工的郊区青年,聊以糊口,可作为一个游客,我又多么渴望看到不一样的人生听到不一样的故事。

可惜太阳城并不是个体味人生的好地方,这里的主题是:狂欢。从约翰内斯堡西北的一片干旱地带拔地而起,有三星级、四星级、五星级、超五星级酒店和一片分时度假区,生生种出了热带雨林,挖建了巨大的沼泽与河流,盖起了城堡与皇宫,雕画了史前巨象、豹子、斑马、犀牛和与罗马西斯汀宫穹顶媲美的巨画,所有一切都如此庞大和芜杂。太阳城的老板叫索尔·科兹纳(Sol Kerzner),他是南非的巨富、赌博大亨。他的身份与性情像极了澳大利亚赌王克里·帕克,同样暴烈、刚硬、粗鲁,又精力过人。恰好我也到过克里·帕克的InterContinental集团,那里也与太阳城分享着同样的宏壮、大而无当和男人气。完全是个男性天堂,打高球,赌博,看世界小姐选美,穿着硬邦邦的胶皮靴子跳到敞篷越野车上去旁边的匹伦内斯堡国家公园看狮子撕扯死去的羚羊。太阳城建立在一个神话之上,传说在文明到来前,中非的游牧民族在“太阳谷”建造了一座空前伟大的城,其山光水色之巧夺天工令人惊叹,一场地震却使一切化为灰烬。索尔·科兹纳就花了8.3亿兰特重建了这座皇城,还专设了“地震桥”,每天固定时刻逼真地模仿城池毁灭时的震动,城池命名为“失落的太阳城”。酒店皇宫大门,俯瞰下的猴权社巨大的猴脸,上千级台阶螺旋而上的罗马角斗场……它们共同形成了一道低矮的悬挂在我头顶上方的阴霾,以至于为了不把它顶破,我走路都不敢直起腰来。

我不想看到这样的南非,可我究竟想看什么样儿的,这个疑团在我到达开普敦透口气时也没有解开。如果我眼睛里的约翰内斯堡是闹心的火红色,开普敦就是蓝色的。桌山永远都静静地躺在那儿,一会儿铺上云桌布,一会儿又撤下来。海边的阳伞一簇一簇,底下坐着时髦的城市青年。大购物中心里有“时尚周”的招贴画,模特一手举着高跟鞋一手举着大龙虾。某天傍晚,桌山后面突然涌出一堆怪烟,好像有个妖魔即将一跃而出,我倚在栏杆上看暮色降临,楼下小酒吧的乐队突然开始唱《恐怖海峡》的歌儿,白色的海鸥像星星一样飞过。这正是我熟悉的迷恋的城市风景,可又多么叫人心有不甘,这好像是珀斯或者戛纳的翻版。我是一个旅游者,一个匆匆过客,这想法让我头晕目眩,旅行从来不是为了唤起熟悉的回忆,而是为了失去,置身于独特与新鲜的场所,感到在某一个地点和某个时刻失去自己。可这又是多么一厢情愿的想法,当我站在桌山上遥望罗本岛,在好望角的“距伦敦9623公里”的路标前盯住海中的一块被拍打的礁石,海水仿佛泛起的都是历史的浪花,管你游客怎么想,它就在那里,有它旁若无人的魅力。

在纳米比亚才玩野了

我知道纳米比亚,是因为安吉丽娜·朱莉收养了一个纳米比亚小孩。到达首都温得和克,发现虽说不上发达,但纳米比亚挺现代的,沾了被南非托管的光(已于1990年宣布独立),处处可见殖民文化痕迹,粗野味道却更浓。唯一的问题是,从一座城镇到另一座城镇实在太远啦,往往开车花费五六个小时,中间无处停歇,尽是戈壁沙漠。

在纳米比沙漠深处,我看到了神奇的生机勃勃的一幕:一朵干枯成四瓣枯黄的沙漠芦荟叶子,被滴进几滴水后,迅速吸吮、收缩,变成一朵翠绿。这些叶子在枯黄的时候,被风吹着在沙漠上游荡,像群体迁徙的某种动物,寻找落脚地,一旦扎根,又长出繁茂的饱含汁液的一簇一簇。纳米比沙漠有1亿年历史了,是世界上最古老的沙漠之一,“纳米比”意为“遥远的干燥平地”,纳米比亚国名得自于它。初到时的新鲜也不过是四驱路虎车在沙漠上奔突假装很帅,时间长了也不能总感慨沙漠起伏辽阔吧。沙漠向导克里斯掌握着神秘的“循迹术”,得自于非洲布须曼部落真传,是种根据沙漠足迹追索动物的独门绝迹,光看风吹起的沙子在脚印上覆盖的厚度,就能知道它打哪儿来,到哪儿去,停留了几分钟,多久后能追上它。“循迹术”让我们在一派平常的某处挖挖挖,挖出周身呈粉红和亮蓝色的害怕阳光的壁虎,在一小株枯树下发现不用相机微距都看不见的隐藏着的蛇,还有咬住克里斯耳朵不放的小食蚁兽,因为愤怒由白变黑的变色龙,以及孤零零的羚羊。拜“循迹术”所赐,我一改对沙漠的偏见,就是将所有的防晒霜都变成磨砂膏我也能够原谅。更大的奖赏还在翻越一组沙丘之后,眼前是片蓝色的海。

那是鲸湾(Walvis Bay)。1990年纳米比亚独立后,南非还抓着鲸湾不放,直到1994年才归还。无疑,这是块肥肉,除了一边沙漠一边海的独特景观,鲸湾渔产太丰富了,以“纳米比亚生蚝”最知名。那里的动物,则养成了过分丧失机警的悠闲。游艇开起来没10分钟,一头大肚、光滑、腥臭、眼睛发光的海豹爬上了船,任人摸胡子、拍脑袋也不恼怒,不讨足小鱼不打算离开。另一侧几头大嘴巴伽蓝鸟也冲过来抢食,急得露出橙红色的喉咙,呼扇翅膀与船并行。更多的野鸭闻讯赶到,有的干脆停靠在桅杆上,猛啄玻璃窗上的“耶稣爱你”贴纸。

沙漠灵动与海风清凉,在长达半天的车程后也几乎耗尽。巴士扬着尘土,石子噼里啪啦砸动底盘,车外热浪袭人。途经了南回归线一点,见到草原上一圈一圈寸草不生的“精灵怪圈”,无暇停留,只想赶紧找个地方打尖儿住店。抵达Sossusvlei Lodge门口时真有点泄气,几根黄的红的石头柱子孤独地矗立在沙漠中央,像极了龙门客栈。进门却有啤酒、水果、宠物猫和游泳池。荒漠中央凭空立着45栋红房子,每一栋是一套酒店房间。房前有干枯的河床,门后偶尔有树。房顶与窗户用帆布制成,沙与夕阳一齐投射到帆布上,形成金黄的光圈。行李生特别提醒:这里没有商业供电,房间没有冷暖机,没有电视和电话,手机应该没信号,卫生间不能泡澡只能淋浴,另外,洗澡时请勿踩踏竹节虫,晚饭时请勿踢赶豺狗,睡觉时请勿大声喧哗。

我从来没有想过,会在一家酒店闻到符合我想象的非洲的味道。《纽约客》一作者曾在一篇游记里说,旅行第二糟糕的体验,是为了一个错误的理由去旅行,她因为爱上了一个导游,千辛万苦跑到不丹,最终还是孤单而归。一开始,我也觉得我的旅行理由够烂,可在有小酒佐餐的晚饭之后,我光脚站在沙里,任风吹打头巾,远处的天际渐渐幻变成紫蓝色。旅行第一糟糕的体验,是因为懒,因为种种借口而放弃,从来没有出发过。■

非洲“魔咒”Spa

开普敦桌湾酒店最热门的预订服务,是“非洲特色Spa”,需要两人同时操作,占用三个房间,耗时达4小时。

先用非洲土产Rooibas茶水泡手泡脚。基本上是种奇怪的花草,据说原住民看不惯英国立顿公司卖的高价红茶,自己琢磨出了Rooibas茶,泡出来是红的,味道也还好。泡手脚前如果愿意,可以先喝上一口,茶包上写着:“蜜蜂都喜欢,难道你不喜欢吗?”

用一种叫“Inkomazi”的奶糊(闻起来很像酸奶)混合干燥的Rooibas茶末子,涂满全身。酷似磨砂膏的按摩约15分钟后,第一次冲澡。

再用绿色的姜泥把人涂裹成“怪物史莱克”,静等20分钟。第二次冲澡。

开始正式全身按摩之前,两位按摩师不知道从哪儿变出两只小木槌,也来自一种非洲植物,摇动时沙沙作响。她们跳着奇怪的舞蹈,嘴里哼唱小调,小木槌在周身起伏摇动,好像被施了魔咒,已昏昏入睡。身上被涂满熏衣草油和桉树油后,除了睡觉别无他求。

按摩已在不知不觉中完成了!醒来时身上被裹了一层保鲜膜,一层棉毛毯,还是电加热的。1个小时后按摩师终于来解救。

最后一次冲澡,像刚刚从魔咒中脱身一样浑身通泰。■ 非洲