郑小琼:一个诗人,在工厂里活着

作者:王恺 ( 郑小琼最初写的诗全是怀念家乡的,是简单清浅的乡愁,可是流水线上只有编号和工伤的日子,很快让她的写作风格有了巨大的变化

)

( 郑小琼最初写的诗全是怀念家乡的,是简单清浅的乡愁,可是流水线上只有编号和工伤的日子,很快让她的写作风格有了巨大的变化

)

2000年,20岁的郑小琼从四川南充的卫校毕业后,在当地无法找到合适的工作,只能去一些黑诊所当护士。她非常抵触,可是家里为她上学欠了一大笔钱,必须解决这个问题,于是她南下东莞打工。“那是我特别不愿意想的日子。”习惯微笑的郑小琼在提及为什么离开家乡的时候,陷入了痛楚。

本来怕见生人,话就很少,声音突然低沉下去,更沉寂,她习惯把一切放进文字中。

郑小琼最初写的诗全是怀念家乡的,是简单清浅的乡愁,可是流水线上只有编号和工伤的日子,很快让她的写作风格有了巨大的变化。她开始投稿,并且和一些散落在珠三角工厂里的诗人们有了联系,人们把她定位于珠三角为数不少的“打工诗人”中的一个。

7年多过去,她获得了许多来自文学界的奖项,可丝毫没改变她的处境。她还是在一家小五金厂打工,每天发送传真,或者在东莞的乡镇间奔波,为自己厂的产品做售后服务,随身携带的粉色廉价小布包里全是产品销售单据。

最近她又要到北京领奖,这让她不安而又期待:不安是害怕请假时间过多失去工作,去年得奖后就是这样的结果;而期待的不仅是荣誉,更是那不算高的万元奖金,“可以顶我一年的收入了”。

( 郑小琼晕车,每次取信她不得不坐2小时汽车到朋友那里

)

( 郑小琼晕车,每次取信她不得不坐2小时汽车到朋友那里

)

某个机台上打磨生活

东莞的城市化程度非常高,被铁门封锁的灰色工厂连绵不断。这并不是想象中齐整的厂房,一幢当地农民盖的简陋楼房,就可租给若干家开设工厂。处处机器轰鸣,几乎看不见乡野该有的绿色。

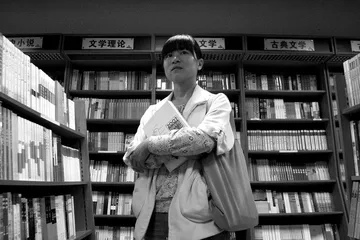

( 书籍改变了郑小琼很多

)

( 书籍改变了郑小琼很多

)

许多家工厂门口都悬挂着招工条幅,经济发展使打工者的选择越来越多,呈现所谓“民工荒”。“比我8年前来这里时好多了。”郑小琼小声说。8年前刚来东莞时,她好久找不到工作,有时连着几天靠各个老乡的帮助度日,某天在地上捡了5块钱,“赶紧捡起来,好感谢掉了这钱的人,让我能吃上一顿饱饭”。

尽管现在打工者的处境比起当年已大有好转,可是越靠近她自己那家铁门紧闭的厂房,她越紧张,一直叫我们不要走得太近。这是去年记者采访的后遗症。去年她得了人民文学奖,许多记者跑去她所在的工厂拍照,“老板很不高兴,最后我连年终奖也没拿到。作为老板,他只关心员工能不能完成任务”。工厂不佳的工作生活环境被记者拍到了,老板很担心上级部门来检查,最后,郑小琼自己选择了离开。

离开的时候很难受,那是她到东莞好不容易找的一份比较安稳的工作。之前她做过流水线上的工人,那里只叫编号,“我刚被叫245号的时候很不习惯,后来明白那是管理的最好办法,因为工人三天两头离开,流水线前后协作的人还记不住名字的时候,这人也许就走了”。

在那种环境里,她学会了忍受各种打工者必须忍受的生活:夏天睡在地面上,因为没有电扇;和坐了一个半小时车来看她的朋友隔着铁门说话,因为一个月3次会见朋友的时间已经被用掉了。

也有她完全不能忍受的生活。有次她指甲被流水线削掉了半个,送进医院时,发现别的床上的病人伤势都比她严重很多,每到夜晚,那些床上的哀鸣使她无法入睡。她还记得自己的工友断指时,老板怕弄脏自己的新车,坚决让工友等采购车回来,“一等就是半小时”。而那工友也并不急忙去医院,因为治不好,可能获得更好的几千元赔偿。多年后讲起这些,她还是很激动:“那些机器,能把人的手压成蒜泥的样子。说起来也并不全是某个人的责任,那些落后的机器,很多时候逼迫你必须要把手放得深一点。”

这种愤怒难忘,使她在《人民文学》颁奖典礼上的讲话成了某种意义的经典文本:“在珠三角每年有超过4万根的断指之痛时,我一直在计算着,这些断指如果摆成一条直线,它们将会有多长,而这条线还在不断地、快速地加长着。此刻,我想得更多的是这些瘦弱的文字有什么用?它们不能接起任何一根断指。”

可是,“讲这段话的时候,我还是结结巴巴的,可能是为了掩饰我的自卑”。事实上,从2002年郑小琼开始写诗后就不断接触外界,东莞各个镇的报纸、广东的报刊杂志和一切与诗歌相关的杂志都成为她的投稿对象,“登出来的很多,也有三三两两的稿费收到”。可是,这一切根本没有改变她的性格。

生活也没有改变,甚至还增加了她的支出。东莞很多工厂因为偏远而不在邮局送信范围内,邮局送信上门后要收取费用,工厂则把这些费用转加到收信人手上,“我的信最多,每次去取信都要付十几块钱,好心疼”。当时一个月的工资,最低的时候只有几百元。

现在她把自己的收信地址转到一个也是写诗的朋友那里,朋友在一家公司做中层,代她收信很方便,可是所在镇距离她的工厂有两小时的路程。她晕车,所以上车就开始强迫自己昏睡,东莞的马路上交通拥挤,所有司机都在尖锐地按着喇叭,可是她还是趴在窗口睡着了。

她从身体抽出一片空旷的荒野

多年的工厂封闭生活,使郑小琼染上了近乎惊恐的日常状态。去朋友那里拿信,只要楼下保安一盘问,她就答不出话来,“我害怕给朋友带来麻烦”。出于同样理由,她也不让我们陪她上去拿信。

拿下来的信足足一大包,除各种杂志报刊,还有2007年的两个中国文学年度选本,里面都有她的作品,散文诗“铁和塑料”、诗歌集“黄麻岭”。

从2002年开始写诗,到现在发表的,“最多是十分之一”,大多数作品在从一个工厂转到另一个工厂的过程中丢失了,“基本上是晚上趴在床上写,那时候没电脑,一搬家就没留下什么了”。现在东莞的汽车上也常常看见因为更换单位而搬家的工人,一个行李包外加一只塑料桶,就是全部家当。

如果搬家,郑小琼比他们多的东西是一个1000元买来的二手电脑,外加一些朋友寄赠的书籍,这些书籍改变了郑小琼很多。除此,她说自己不敢有别的爱好,“音乐、绘画,我都不敢喜欢,那些太奢侈,占用太多的钱,还有时间”。她甚至连茶都不喝,“白开水最方便,茶太花钱了”。

最早认识的诗歌方面的朋友是张守刚,他给她带来了更多朋友和书,“我和他的诗发表在同一张小报纸上,我就给他写了信”。张守刚说,接到信他非常激动,“我一眼就看出她的不一样,那么多人写打工诗歌,她是不同的”。张守刚当时在广东中山打工,由于比郑小琼接触这个圈子早,有一些朋友,其中周发星是上世纪90年代开始就隐居在大凉山的诗人,自己办有民间刊物,“他马上把郑小琼不能发表在正规刊物上的一些诗歌发表在自己的刊物上,非常激动”。不能发表是因为写得太锐利了,张守刚说,周发星的眼光很高,现在的诗人他能看得上的没几个。

周发星给郑小琼寄一些他认为值得看的书,还打电话给她。“他一激动就结巴,叫我的名字就要叫半天。”郑小琼说。这次她真正高兴地笑起来,不再是因为紧张而笑。

周发星给她寄了大量国外诗人的作品,包括她现在正在看的惠特曼的诗,还有她最喜欢的西蒙娜·韦伊的传记。这些书籍促使她的诗风一变,她自己说:“乡愁的诗歌越来越少。”金斯伯格的“嚎叫”也让她很激动,张守刚说:“我觉得她的一首长诗就有《嚎叫》的影子。”

2003年,两人终于有机会见面,张守刚从中山到东莞,“打工其实非常忙碌,经常要加班,休假日也不例外”,所以尽管这么近,两人并没有机会常聚。

郑小琼看着张守刚,吃了一惊,“发现他有只手在工伤中被整个截掉了”。而张守刚对郑小琼的羞涩和不善言辞也颇为吃惊,“她的力量全部在文字里”。郑小琼衣服的土气也给张留下了深刻印象。直到现在,郑小琼的衣服还是很简单。“买不起。”她说。在一起玩的女孩子,总觉得她脱节于时代,她们拉她去不算远的虎门镇买衣服,那里是中国服装企业最集中的区域,服装价格低廉,可她就去过一次,觉得是浪费。

两个人谈得很高兴,张守刚劝说她无论如何不要脱离打工生活,“我告诉她,这是她力量的源泉”。从那次见面到现在,他们没有再见,张守刚是四川内江人,因为更换工作频繁,不断从一个地方到另一个地方,现在已经准备到长三角的一家工厂去工作,“没有机会再聚会”。

事实上,这种打工生活不仅是郑小琼写作的动力,也是她主要的经济来源。现在她在一家五金厂的办公室做文员,每月收入已经有1000多元,宿舍也改为两人一间,“可以写作到夜里零点”,她很满足。她还在自己的诗歌博客上做了自己工厂产品的广告,“能为工厂多做一点也好”。

而来自文学界的收入少得可怜,发表在各个镇报上的诗歌,一行仅几元钱,而且并不是每期都有诗歌版,“最大的一笔是去年‘人民文学奖’的奖金,1万元”。可是,这1万元很快被意外的灾祸消耗干净——她父亲在家乡的嘉陵江边挖石头,用机械打碎石头,“去年8月,一块大石头从传送带上弹起来,把他头打破了”。结果坐飞机回家,包括给父亲治病,用去了这奖金的大部分。多年打工并没攒下什么钱,家乡的父母亲最近都到县城打工,郑小琼觉得,那样家里的经济会好转。

马上要去北京领取的“庄重文文学奖”又有1万元奖金,虽然害怕请假受责怪,可她还是打算坐火车走,“那样能比坐飞机省下很多钱”。省钱已经成为她生活的本能。亲戚们的事情更刺激了她。亲戚在东莞打工的很多,她的一个舅妈外出十几年,前年回家照顾准备高考的孩子,“没两年,把多年的积蓄用光了”,结果今年又跑出来打工,“我看见了好心疼,又没有办法帮她”。

她的弟弟也在东莞另一个镇打工,上夜班,出来两年了,“刚开始不听话,爱打麻将,爱买上百元的衣服穿,现在已经听话多了,攒了5000块钱”。她觉得这笔钱已经够多了。

诗歌没给她带来财富,她对于钱的认真源自心中的不安全感。看见一个诗友的博客上,有个和她经历相仿的东莞女诗人因为患病回四川老家的故事,她感觉很悲凉,“她因为多年写诗,没有存钱,现在贫病交加。我得病,也只能和她一样”。

我的骨头和大地有着同样的温度

台湾商人许振泽在东莞投资办厂已经有20多年,近十年索性常驻东莞。他所在的长安镇离郑小琼的长平镇有两小时车程,可是郑小琼还是喜欢有时间能来见见他,至少在见面的时候,他不会像别的打工诗友们一样惶惶地总看时间。

许振泽写自己带点禅意的古典诗词,在半夜时,会在自己工厂的楼顶上吹箫,对着工厂后面那片东莞不多的松林,这是他最喜欢的时刻。两人爱好如此不同,是他主动约的郑小琼,因为“她所经历的,我们在年轻的时候都经历过,台湾的工厂在多年前也是这种模样”。他愿意把自己的经验拿出来和郑小琼分享。

郑小琼在和他说话时才不复羞涩的模样,两人并不谈诗,而是讨论新的“劳动法”、劳动合同、企业社保如何转移的种种话题。在许振泽看来,郑小琼最大的好处是,“她虽然灰暗,但她并没有一味抱怨,而是想借自己的诗歌把这些灰色地带写出来,借自己诗歌的影响力来改变现状”。

他赞美郑小琼,“她身上有侠气”。在他看来,那些激烈的诗歌是一种正义感。张守刚也觉得,郑小琼外表的腼腆后面,是很“硬”、很强大的自我。

这种自我,从郑小琼在获得越来越多的名声后,一点不愿意改变现状就可以看出来。许振泽说,“多少人来帮她,可是她什么改变都没有”。最明显的是一些明显要好于现在的五金厂工作的工作机会,当地的作协、文联,包括一些企业的报刊,如果稍加努力,进去工作并不难。

“我从没有拒绝作协。”郑小琼辩解去年媒体对她报道有误。当地作协可以提供她一些工作机会,但因为户口不在这里,进去“也还是打工,而且要写大量公文式的文章”,那种文章她是真的不会写,这也是不进当地作协工作的真正原因。包括去一些企业做内部刊物她也不愿意,在她看来,“都不是真正的文学”。

同伴中有进入当地文化机关工作的,如柳冬妩。柳冬妩也是打工者中小有名气的诗歌评论家,曾经有介绍打工者诗歌的文章发表在《读书》上,郑小琼不愿意和他比,“人和人是不能比较的”。

“郑小琼的性格,决定了她无法在那种机关工作。”许强说。他自费出版《打工诗人》报很多年,每出版一期要2000多元费用,全是他和一些朋友筹集而来。很早以前,郑小琼就是他积极的作者,可是因为打工者的时间不自由,“一直到现在都没有见过面”。郑小琼最佩服许强的是,虽然他老板劝他不要写诗,说不写就给他更好的待遇,可是许强坚决拒绝了。许强笑着回忆当时,“老板最不愿意外界介绍我时说我是哪家公司的,怕别人以为我诗歌里面的阴暗都是我公司里的现状”。

没有见面不妨碍两人在电脑上交流,两人探讨的话题不仅仅是诗歌,更多的是怎样用自己的诗歌去记录时代,“把这个时代打工者的声音留下来”。最近许强除了那份报纸,还做了另外两份诗歌刊物,“都是筹集来的经费”。这是因为现在没有一份能反映真实打工者状态的报刊,珠江三角洲虽然有很多所谓的打工报刊,“可是更多的是麻醉品,打工诗歌在里面,也就是装点门面的一两篇,压根不真实”。

这些自费出版的报刊,除赠送给打工者外,就是寄往各个省的作家协会,“不是要在他们那里博取文学上的认同,而是希望这些反映打工者真实处境的文字能够被作家们看到,再替我们宣扬出去,改变一下现在大家的生存状况”。在许强看来,这些文字是能够传给后世的,“只是因为真实”。

两人最近讨论的事情是,郑小琼要不要接受一些外国媒体的采访。“我劝她不要,不要一下发出极端的声音,那样对政府改变打工者的处境反而不好。”他赞成逐渐推动政策改变。之所以如此多境外媒体要采访郑小琼,更多是因为她是中国打工者的坚强代表,“她总在诗里面写这个群体的痛苦,像前两年查暂住证、像现在很多厂里的工人工伤完全得不到补偿”。她觉得这种感受不是她个人的,更是这个群体的。

“这种状况这两年不是在改变吗?”“可是那种痛苦的记忆,没那么简单磨灭。”虽然是大学毕业后来广东找工作,许强也经历了没有钱流浪街头,这点上他和郑小琼特别有话题。

郑小琼现在是广东省人大代表,“可是去年当选代表的时候,通知我太晚了,结果什么提案都没有提出来”。不过,即使通知她早,她可能也无法顺畅地朗诵自己的提案,“我还是不能在公众场合流利地讲话”。

她更愿意把自己的想法、愤怒和感伤,用诗的方式表达出来,而且她写得不快,“去年到现在,我想写的一个打工者手记还没有完成”。这才是她目前最大的痛苦。

我对那些树木说着,那是我的朋友或者亲人

春节回家时候,郑小琼几次和妈妈吵架,“她总是觉得村里那些小姐妹出门做小姐也没什么不好,因为收入很高”。郑小琼对此愤愤不平。更让她不舒服的是,村里已经不再是她多年前离开的样子,村庄正在衰亡中,不仅是那些以往清澈的河流被污染,更严重的是人们大量离开,使村庄不再适合生存。

2000年,她从当地的卫校毕业,本想留在家乡工作,可是当时卫校毕业生已经不包分配,家里为她上学借的钱没办法还。“我去当地乡镇的卫生院找工作,可是没关系,刚进去就被人顶替出来,唯一选择是黑诊所。”黑诊所太可怕,完全不懂医道就敢治病,“我觉得自己不能帮他们害人,就来东莞打工了”。

当时也许只是权宜之计,可是她逐渐发现,有家也归不得了,家乡正在成为一个空巢,“我们村里整家出来打工的太普遍了,那些老房子都慢慢荒废了”。村里有一家人今年轮流回家办第二代身份证,“老大回家,把锁砸开了,换了把锁;老二下个月回家,钥匙丢了,又换一把锁;后来他们爸爸回家,又没有钥匙,还是砸开门了事”。乡下的房子没什么可以偷的,“也就是些破衣服,外加农具”。

郑小琼的家也渐渐变得不能回去了,“乡下没什么壮年人了,我爸爸总觉得待在家里没出息,现在去江边工厂工作。我妈妈去县城帮人家看孩子,总觉得能赚点钱就好”。家里往年都会准备大量的年货等她和弟弟回家,现在也越来越少了。

于是,家乡成为她梦里的某种象征,她的四川方言在东莞说的机会不多,“卑微而胆怯的方言,低拉着头,从工业区的灯光下走过”——“只有等到坐到回家的那趟车上,它才可以昂首挺胸地坐着,然后随口吐出,回家,真好。”

家乡有她模糊状态的男友,“不写诗,但是他喜欢看书”。有时候给她电话,电话线那头,“我听见,梨花的清香,不远千里的开着”。梨花在东莞是没有的,就连“沉默的荔枝林”都越来越少,这里更多的,是“抓住她影子的流水线”。

可是,她慢慢对东莞也有了奇怪的感情,不是因为喜欢这里,“是因为在这里多年,把青春全部扔在这,虽然很不喜欢,可是也不愿意你们觉得这里不好”。她很关心我们对这里的细微的感受,充斥着奇形怪状的工厂和豪华的五星级酒店的东莞,在她眼中已经是无法离开的第二故乡,虽然在这个新的故乡里她只能卑微地活着。“将来会怎么样,我也不知道,我没有大的理想,只能安排好自己现在所做的每件琐事。”

她不愿意把这归结为她的个体感受,“是我们这些奔波者的共同经验”。一个人站在拥挤的异乡,“如蚁样渺小”,可是,“我怀抱着热爱和忧伤在异乡行走”。

(小标题均选自郑小琼的组诗《黄麻岭》) 工厂许强活着郑小琼一个东莞高考东莞小姐诗人诗歌