“混血电影”在中国

作者:马戎戎 ( 电影《功夫之王》剧照 )

( 电影《功夫之王》剧照 )

“我在好莱坞比在中国有名气”

“现在,我在好莱坞比在中国有名气。”张进战说。他的从影履历可以用这样几句话来概括:与陈凯歌合作了4部,与张艺谋合作了3部,与李安、吴宇森、陈可辛各合作了1部,以“中方第一副导演”的身份参与了8部好莱坞影片。

张进战第一次和国外剧组合作,是在维姆·文德斯的《直到世界尽头》里演一个小角色。“当时我刚拍完《边走边唱》,回到北影厂后看见很多外国人,北影厂合拍部介绍我和他们认识。文德斯的女朋友在那部电影里做女主角,需要找一位中国演员,他们就决定让我来演,扮演片中的司机。”张进战说,“后来我看有人在网上议论这部电影,他们说,那个司机是王家卫么?”

北影厂合拍部几年后不复存在。这个部门当年几乎接手过中国早期的所有合拍片,一直可追溯到《马可·波罗》、《敦煌》、《末代皇帝》、《熊猫》等等。最早的一部是1958年的中法合拍片《风筝》。当年樊尚·佩雷在北京宣传《芳芳郁金香》时,还提到了这部电影:“对中国的最初印象,就来自《风筝》,看完以后说一定要到中国走一走。”上世纪80年代贝尔托鲁奇来华拍摄《末代皇帝》,为了表现中国人的友好和热情,故宫全面对剧组开放,剧组里一个20岁的美国年轻人就可以随意支使数名20年工龄的老美工。因此一直到华谊和哥伦比亚合拍《大腕》时,“中国人能支使美国小工”还一直是令剧组得意的地方。

“真正全方位地和好莱坞合作应该是从《杀死比尔2》开始的。”张进战说,“为什么说它是全方位的呢?像《末代皇帝》的工作人员几乎全部来自国外,中国只占很小一部分,而到了《杀死比尔2》,中方外方工作人员对半,中方甚至占到了2/3,美方只带了主创人员、制片人、制片主任及各职能部门的部门长,工作人员几乎全部没来。他们配备了双套班底,美国一套,中国一套。各职能部门都是双套的,职位都是一样的,比如说,美方有第一副导,中方也有,他们有制片人,我们也有。”张进战当时身兼两职,筹备阶段是制片主任,实拍阶段更侧重于第一副导演。

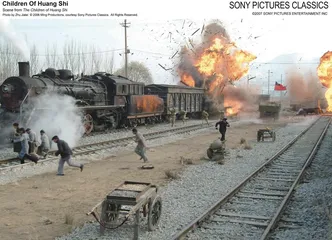

( 电影《黄石的孩子》剧照 )

( 电影《黄石的孩子》剧照 )

对张进战来说,第一副导演是个新鲜名词,这是国内剧组没有的职位。后来才知道,他们要负的责任比中国的副导演负的责任大很多,不但要指挥现场拍摄调度,在中国归制片部门管的事情如车辆调度、演员的现场调度等也归他们管。

“拍摄中,导演会喊‘停’,但是从来不会喊‘开始’。一切准备工作都需要副导演做好了,告诉导演开始才能开始。通常,在西方,做过制片主任的才有可能做副导演,因为他必须懂整个摄制组的管理。他们的权力很大职责也很大,在西方,如果一个摄制组出了事,最先被开除的就是副导演。”《黄石的孩子》中方制片人张望这样介绍这个职位。

好莱坞的钱和合作中的不平等

因此,《杀死比尔2》给张进战的第一印象,就是“导演享受作为一个导演的真正乐趣”。“第一副导演的待遇70%和导演相当,甚至有些时候还超过导演,国外的第一副导演是职业化的、终身的,通常年纪都已经很大了。而在中国,副导演走马灯似地换,没一个能够让导演腾出精力去搞创作,这也是中国电影的悲哀。”张进战说。他对国内导演状态的描述是,“一部戏下来心力交瘁,真正能投入在电影本身上的精力却不到1/3”。

张进战认为,造成这种差异的原因是国内制作体制。“在中国,电影人聚在一起,更多是依靠一种激情、责任。我们的导演一开始要找剧本,接着要改剧本,改完了找钱,找到了钱又要组班子,拍摄一开始还有若干本不属于导演分内的事,比如人事问题、事故问题等都需要导演去管,而在好莱坞,这类事情导演绝不过问。”

“我最羡慕的导演就是昆汀·塔伦蒂诺。他一进片场就在笑,笑到最后,他考虑的全都是戏,其他的事情都由制片班子去负责。”张进战说。

( 导演罗伯·明可夫 )

( 导演罗伯·明可夫 )

“与中方剧组相比,外方剧组更专业,分工很细。在中国,布景归美术组管,然而在西方,专门会有一个布景组。他们的职能分工极其清晰,然而在中国都是相对模糊的。”张望说。

“那是两种截然不同的工作方式。”《杀死比尔2》的制片人劳伦斯·班德说,“美国人的方式非常精确,一般每样设备都有一两个人负责,而中国人的方式则是20个人在喧闹中一起动手。”

桂侑铭是中影华纳横店影视有限公司项目开发部经理,在《面纱》的拍摄过程中,他观察到的是:“外方的制片系统是很成熟的。在开拍前,他们会做详尽的调查,一切准备工作会做得很完善。比如说,我们要去广西一个小村庄拍摄,那村子没有路,外方在拍摄前两三个月就去考察了,之后在筹备过程中,就和中方安排好,从大公路铺一条通向村子的近2公里长的路。”

好莱坞剧组的人由此比中国的多。“一个大剧组,制片班子能达到600多人。中国的制片班子一般都不到200人,陈凯歌的《霸王别姬》也才200多人,到后来,他和张艺谋进入大片时代后,才开始达到400人。”张进战说。

( 电影《面纱》剧照 )

( 电影《面纱》剧照 )

张进战对好莱坞的总结是 “有钱”。他曾和美国人合作拍摄过一部电视剧,在中国只拍了4天,分别拍天安门、前门、天坛、长城,4天总共花了300万美元,那时候,国内拍一部电视剧只需要3万到10万元人民币。他们的电视剧是要用35毫米胶片来拍的,当时德国的阿莱535、斯太尼康的机器,国内嫌贵都很少租,但这部戏用了3部阿莱535,1部斯太尼康。所有机器一摊开,前门大街都铺满了,《荆轲刺秦王》那么大的戏,设备还不到他们的一半。

《杀死比尔2》中有一个镜头,流星球女杀手把流星球向镜头方向掷去,这个镜头要表现出冲击力,但女演员怕砸坏机器,扔得总是不到位。摄影师急了,一把抢过流星球,直直地朝镜头扔过去,砸在了遮光罩上。张进战说他当时叫了出来,这可能会砸坏机器,在中国就是出了事故,砸坏了赔不起。

“资金是拍一部电影的重要保证。从好莱坞看,电影就是钱堆起来的。而在国内,那么多年,电影人含辛茹苦,有些镜头如果资金更宽裕一点,也许能拍得更好,至少时间上会宽裕一些。”张进战说。

合拍片剧组内部存在“不平等”因素。“拍摄中,国内外的工作人员是不可能做到同工同酬的,因为本身,国外电影工作者收入就高于国内。”张望说。拍摄《杀死比尔2》时,外国人一个食堂,中国人一个食堂,给外国人的饮食待遇要比中国人的好。当时曾在《杀死比尔2》中担任协调工作的徐闻回忆,后来,昆汀自己主动到中国员工这边来吃饭,才带动了剧组内部的交流气氛。到后来,剧组里平时交流都是中英文并进,每一部机器上都贴了中英双语的标签。

不仅仅是外景地

国外剧组为什么来中国拍摄。最初看上的,当然仅仅是中国的资源。徐闻说:“《杀死比尔2》最先找的是日本的东宝,对方出了一个报价,价钱足够拍半部上集或者半部下集了。来中国后发现非常便宜,人员也相对专业。”

张进战在《追风筝的孩子》里担任了中方导演,他说《追风筝的孩子》之所以将阿富汗的故事全部移到新疆喀什,是因为阿富汗在多年战乱中几乎破坏殆尽,书中描写的那种战前的富庶生活场景不复存在,而且剧组的安全也可能得不到保障。

《功夫之王》的监制凯西·萧凡则表示:“这部电影的拍摄完成多亏了中国当地辽阔壮观的拍摄场景,拍摄出的效果甚至比我们当初预想的还要好很多,我已迫不及待要将这部电影奉献给全球观众。”

对中国来说,合作拍摄本身带来的经济效益也很可观,剧组的吃住行就是一大笔费用,据说《面纱》拍摄时,因为找不到合适的旅馆,索性把当地一家旅馆改造成了四星级。拍摄地黄窑本是个很小的小镇,只有一条街,到后来因为老外太多,这条街全部开张,成了临时的饭馆一条街。

与国外剧组的对接,无形中对国内电影工业水平也是一种提升。张进战后来成为《满城尽带黄金甲》、《赤壁》的大场面导演,使用的就是从国外剧组里学来的经验。而徐闻在《杀死比尔2》之后,担任了《夜·上海》的日方制片人。

国外电影工作者对中国的认识也在深入。“昆汀回去对大家说中国很好,才会有后来这些电影。”徐闻说。中国与国外剧组合作,慢慢地也不仅是协助拍摄或作为外景地。《面纱》在美国是独立制片电影,它的独立制片公司带着这个项目找到华纳下属的专拍艺术片的华纳独立电影公司寻求合作,看是否华纳在中国有资源,那时候刚好中影华纳横店成立,于是华纳就决定与中影华纳横店合作。

桂侑铭介绍说,《面纱》从审查、筹备、拍摄再到后期制作,都是合作完成的,这种操作方式也使《面纱》成为对华态度相当公正的一部电影。“《面纱》剧组中中方占70%左右,所以外方基本上就是配合中方,按照中方习惯来具体操作。《面纱》和其他影片相比,能避免台词的‘英语逻辑’,不但由于这部电影对白较少,也是因为我们在这方面下的工夫非常大。黄秋生和军阀的一场戏,我们足足调整了两个星期,导演、演员、编剧一遍遍磨合,现场一次次排练,最终才实现了正确的节奏感。”

而到了《黄石的孩子》时,情况又有所不同。“开拍前这个项目就已经在中国发展了近两年,这部电影是德国、澳大利亚、美国共同投资的,电影讲述的故事又发生在中国,他们就希望在中国也能有一个投资方和发行方进入,拿中国这一部分的版权”。结果,《黄石的孩子》的投资方有5个,美国、德国、澳大利亚、中国香港和内地,每个投资方都派出了制片人,到了正式的制作阶段,基本上是由中方制片人张望具体掌控。

然而,深入到进一步市场运作的层面,依然有很多令人困惑的问题。《夜·上海》作为一部“中日混血”电影,在国内的票房仅拿到700多万元人民币。对合作的日方来说,这个结果难以接受。

“我相信所有外国投资人在中国看到的都是市场,中国有13亿人口,就算电影票50元一张,七八亿人看电影,也有400多亿元票房。”徐闻说。关于《夜·上海》,日方对这部电影在中国国内票房的期望是2000万元。

是什么造成了700万和2000万元之间的差异?徐闻认为有很多具体的原因,比如宣传问题、题材类型问题。但放大到整个环境,徐闻认为,国内的电影体制存在很多缺陷,在这种体制下存在着太多不确定性。■

“李连杰和成龙打起来……观众赢了”

——专访《功夫之王》导演罗伯·明可夫

罗伯·明可夫“大三”时就在好莱坞找到了工作,那时他是一名加州艺术学院的学生。他在好莱坞众人中从未以叛逆艺术家的形象出现过,而更多地将自己的幻想天性隐藏在《狮子王》和《精灵鼠小弟》这样的电影中。

罗伯·明可夫自幼迷恋中国功夫片,十分喜爱胡金铨、李小龙以及《醉拳》、《黄飞鸿》、《龙争虎斗》等电影。他的功夫情结在《狮子王》中也有所体现,在影片结尾的荣耀石之战中,老狒狒拉非奇身手敏捷地打翻了几只土狼,影片的主创参考了一些忍者片的动作,但其主要风格,显然是李小龙的,尤其是拉非奇标准的侧踢,以及那标志性的怪啸。

《功夫之王》显而易见是一部罗伯·明可夫对中国功夫的记忆和幻想的大杂烩:醉八仙、金燕子、白发魔女……一一出现。这是个国际版的“西天取经”故事,美国小男孩要去拯救中国的孙悟空,一路拜师学习中国功夫。明可夫说,这是一个小男孩的梦境,或许,这个小男孩就是他自己。

记者:你说相比之前好莱坞在中国拍摄的影片,这部电影更“中国”。你的评价标准是什么?功夫在这部电影中会不会仅仅是一种中国元素?

明可夫:我想影片更中国,不仅因为在中国拍摄,更多是因为有很多中方人员参与。我认为这不是一部传统的功夫片,但是有许多中国元素。我想这可以和中国画相比较,中国画每次在遇到瓶颈时都会引入新的元素来进行创新。功夫片也是这样。

记者:创新点在哪里?

明可夫:我觉得最重要的是故事以及塑造的角色,观众接受了你的故事和角色,才会认为看电影是一次有收获的旅行。

记者:在中国拍摄对你来说是否提供了不同的经验?

明可夫:在中国,电影经常要用很长时间来准备,拍摄的时间甚至更长。在好莱坞,时间越短,挣的钱越多;而在中国,是时间需要得更长,挣的钱更少。这次的情况是没有时间也没有钱——只是玩笑。

记者:愿意提供一个你所遇见的困难的例子吗?

明可夫:比如说,我们准备这部电影的时间很短,我们的剧组人员有来自中国内地的,有来自香港地区的,我们有好几支人马,所以要学会如何互相交流,这对这部电影是一个巨大的挑战。比如说我们的产品总设计师来自美国,但美工指导是中国的,美工也来自不同地方,有不同的背景和不同的技术,所以必须做很多调整。我们要一个木头屋子,但在美国没有足够的材料,只有在中国才能做,还有村子着火的镜头,需要浇上汽油烧,这在美国也没法做。

记者:这些情况困扰你吗?

明可夫:不,不……只是不同。

记者:你妻子是华人,和她以及她的家庭交往的经验对你拍摄这部电影、与中国同事相处有帮助吗?

明可夫:中国人认为家庭很重要。我发现华人家庭的联系非常紧密,对我来说,和她的家庭在一起的经验尤其重要。而且在我的拍摄过程中,我太太是个中国人这个事实也很好地帮助了我和中方工作人员进行沟通。

记者:在中国人看来,把孙悟空、金燕子等等不同小说的主角、不同历史时空的人弄到一起是很荒谬的,而且因为你是外国人,或许有很多中国人会认为这种做法不尊重中国的民族传统。你怎样看待这样的创意?

明可夫:在梦里经常是这样,把熟悉的人物用奇怪的方式连在一起。我有时候把这叫做“正确的头脑逻辑”,而且我认为这恰恰是中国的传统。

记者:还可能有人不喜欢一个美国孩子救了孙悟空这个主意。

明可夫:我觉得还是看过电影再说吧,我们没说一个白人孩子来到中国救了孙悟空。只是他来到中国见了各路“功夫之王”,了解到了自己的局限性,知道自己可以向中国人学到很多东西,这个人物可以是任何人。

记者:今年有很多国外的电影与中国合作,除了《功夫之王》,还有《木乃伊3》和《黄石的孩子》,你认为中国仅仅是一个外景地呢,还是有更丰富的意义?

明可夫:我觉得中国还有很多可以开发的余地,现在中国题材在西方很流行,他们拿起报刊来想不读到中国都很难,所以在各处这都是一个话题。世界上只有几个国家的电影能让世界感兴趣,中国也是其中之一。

记者:那么你如何平衡你的想象力和商业的需要?

明可夫:电影的成功主要不是靠它的公式,而是一种难以定义的东西。电影一旦投资,就是一件挺吓人的事,就好比火车已经上了轨道,导演就要保证它不出轨,或者说导演是一艘船的船长。有的导演追求个人影响力,我就追求把事做好。

记者:好吧。我以前看好莱坞电影,会经常想象如果“超人”和蜘蛛侠打起来谁会赢。现在你让李连杰和成龙打起来了,你认为谁会赢?

明可夫:李连杰和成龙打起来了……观众赢了。■ 电影中国混血