关于时装周的琐碎问题

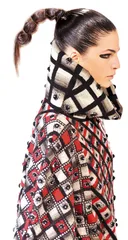

作者:三联生活周刊文/米兰 ( 3月2日,2008~2009年巴黎秋冬时装周上,模特展示Kenzo的设计师玛哈斯的作品 )

( 3月2日,2008~2009年巴黎秋冬时装周上,模特展示Kenzo的设计师玛哈斯的作品 )

时尚界真是一个滑稽的世界,就好像电影《亚当斯一家》(The Addams Family)一样,通常是由一群面貌诡异、神经兮兮的人组成。他们是那些穿拖到地板的毛皮大衣的男人、在冰天雪地里穿岌岌可危的高跟鞋的女人,或者喜欢在室内戴着太阳镜、看起来有点邪恶的男人和女人。可以说这些漫画人物一般的角色充满挑逗,也可以说让人反感,但他们是谁,他们在做什么,却不是用几句简单的漫画说明能说得清楚的。

与每年一样,2008秋季时装周从纽约开始,然后是伦敦、米兰和巴黎,一直到3月3日结束。这段时间内,一个由知名编辑记者、知名设计师、社会名流、商场买手和时装爱好者等组成的庞大国际阵营在这些城市里转战着去观看几千套衣服。当然,按照时尚词典的标准术语,那些服装要称为“Outfit”,模特们走来走去的台子在纽约要称为“Runway”,到了英国就是“Catwalk”,意大利语是“la Passarella”,法语是“le Podium”,这是不能弄错的。

对那些没有接受过时尚基础教育的无知群众来说,每年春秋两季的时装周很可能是一个令人困惑不已的活动——时装周究竟是做什么的?一个让设计师展示他们的美感观念并试图影响别人品位的机会?还是一个傲慢自大的骗局,用来嘲笑那些平时不会打扮、不修边幅的邋遢家伙?美国Slate网站的编辑们说他们自己也有同样的困惑。大概4年前,他们请来曾担任过唐娜·卡伦(Donna Karan)助理设计师的乔什·帕特纳(Josh Patner),让他为一些时装周的常见问题提供解答。乔什·帕特纳是《纽约时报》、《Elle》、《Harper's Bazaar》等媒体的时尚栏目撰稿人,他也是大众品牌Tuleh的创始设计师之一。

刚一开始,乔什·帕特纳还挺一本正经地回答一些一本正经的问题,比如时装周的目的是什么、初出茅庐的设计师如何加入时装周等等。到后来,无论问题还是答案都变得越来越琐碎和调侃,比如那些模特平时吃不吃饭、为什么时装发布会总是不准时开场等等。今年,他回答的问题之一是,当一场发布会的灯光暗淡下来、音乐声响起的时候,那些衣着光鲜的时尚男女们就匆匆忙忙地掏出他们的斯迈森(Smythson)笔记本,开始在上面涂涂写写,他们究竟在记些什么呢?

当然,答案无非是有人记下服装和配饰的清单,有人写下自己的评论观点,有人在忙着画速写图,还有人在构思封面故事、挑选封面人物。所以,乔什·帕特纳的结论是,“时尚是一门大生意,杂志出版商和服装零售商所获得的利润和收益就是从这些涂涂写写开始的。衣服不是唯一被研究的东西,发布会上的所有东西都是一种信号,什么都得记下来”。

( Undercover 2008 〜 2009 年巴黎秋冬时装秀 )

( Undercover 2008 〜 2009 年巴黎秋冬时装秀 )

有趣的是,一些现今时装世界里最有势力的人物几乎从不做笔记。《纽约时报》的时装评论家凯茜·霍恩(Cathy Horyn)说她“有时候记笔记,有时候不记,我很少画速写图,如果我有一个想法,我就记下来”。《Paper》杂志的编辑金·哈斯特丽特(Kim Hastrieter)说“我的眼睛就是我的笔记”。《纽约客》的文章和时装编辑苏珊·莫里森(Susan Morrison)总是专心致志地观看表演,让服装自己在她的头脑中“浸泡和过滤”。而这个行业中最有权势的人安娜·温图尔(Anna Wintour)不带任何笔记本——“我有出色的编辑,她们比我有更好的记忆力和绘画技巧。”

虽然时装是每季都要过时的服装,然而多年以来,时尚世界的媒体权势人物好像没有任何变化。总是留着金发刘海、戴墨镜、冷冰冰的安娜·温图尔,或者意大利版《Vogue》的长期特约编辑安娜·皮娅吉(Anna Piaggi),她经常穿得像一个马戏团小丑,穿一堆花花绿绿的布片,眉毛上斜扣一顶小帽子,看起来像是一个能够走动的现代艺术装置品。用英文写作并且有影响力的时尚评论家也仍然是《国际先驱导报》的苏姿·曼克斯(Suzy Menkes)、《纽约时报》的凯茜·霍恩和《WWD》的布里奇特·福丽(Bridget Foley),其他的主要媒体大都是用购买建议等有服务导向的方式来报道时尚。

( 3月2日,2008~2009年巴黎秋冬时装周上,模特展示Kenzo的设计师玛哈斯的作品 )

( 3月2日,2008~2009年巴黎秋冬时装周上,模特展示Kenzo的设计师玛哈斯的作品 )

一场发布会的重要性指数从一开始就很清楚,能够请到上面这些重磅人士坐在前排,加上一些身穿商业套装的零售商们再加上一些好莱坞明星、摇滚歌星、运动名将等锦上添花。即使对相同等级的知名设计师来说,普遍的常识是顶尖的编辑们通常会对那些顶级的品牌广告商们表示敬意。

所以,“如果一个平常的、非名流类型的、碰巧也有精致衣着品位的女人,得到一张大牌设计师发布会的入场券后贸然坐到第一排去,那会如何?如果她不肯把座位让给黛米·摩尔或者塔拉·里德(Tara Reid),她会不会被赶走?”这是乔什·帕特纳回答的又一个琐碎问题。当然,问题的答案是毋庸置疑的。一个女人的精致品位与设计师举办一场时装秀的目的毫不相关,前排名人或者非名人——不管他/她有没有品位——是设计师的朋友、客户或者缪斯,是那些提供免费报道的、需要看清楚衣服细节的媒体人士或者零售店的执行经理们。毕竟,一场发布会的前排座位通常只有一两百个。

( Alexander McQueen 2008 〜 2009 年巴黎秋冬时装秀 )

( Alexander McQueen 2008 〜 2009 年巴黎秋冬时装秀 )

时装周虽然充斥着魅力和名人,但基本上属于商品交易会的性质,让制造商介绍他们的产品给买家。它是一个商业大会,但也不仅仅只是和商业有关。设计师依赖于一个固定日期来结束一个否则永远无法结束的创意周期,记者编辑到那里去找一个好的故事和一些前所未闻的人才,时装买家为商店的货架挑选产品目录,好在表演结束后几周下订单。

生意就是生意,首先开一场发布会就是一笔庞大的开支。在纽约一场时装发布会的花费成本大概15万美元,绝大部分会远远超过这个数字,这其中主要是场地费和模特费。模特费用从2500美元一场开始,到一些超级模特的2万美元一场,再加上20%的佣金给他们的代理公司,顶尖级化妆师和发型师的价格是2.5万美元一场。大部分发布会至少需要25名模特,通常,设计师是雇用熟悉T台表演和广告制作的模特事务所来挑选模特阵容的。

( 2008 〜 2009 年巴黎秋冬时装周,约翰·加利亚诺女装发布 )

( 2008 〜 2009 年巴黎秋冬时装周,约翰·加利亚诺女装发布 )

每场表演都要超级模特,但也有模特经常是为了衣服而不是为了钱在工作,尤其对那些公司不大但名声不断增长的设计师来说。不公平的是,有时候越是有声望的设计师,要花费的钱反而少。据说马克·雅各布斯(Marc Jacobs)从来不付钱给模特,那些女孩觉得在他的T台上走走就已经挂了一枚好大的荣誉徽章了。

这个行业当然需要招揽注意力,理论上说,大肆宣传意味着利润。大量电视时装节目的时间需要填满,租金昂贵的场地帐篷需要填满。时装已经变成娱乐,许多设计师的想法是这样的——滑稽的外表能够获得电视制片人或者媒体的注意,其中的诡计包括愚蠢的发型、夸张的化妆或者过度的造型,能够掩饰背后缺乏真正的技能或者想法的事实。对那些缺少才华的设计师来说,称他们故意制造华而不实的效果大概也是一种赞誉,让一件衣服显得荒谬可笑也是一种想象力。

( 2008 〜 2009 年巴黎秋冬时装周,约翰·加利亚诺女装发布 )

( 2008 〜 2009 年巴黎秋冬时装周,约翰·加利亚诺女装发布 )

一直以来,每个属于“时尚制造商”的国家都有自己的时装周。除了纽约、伦敦、米兰和巴黎,现在还有洛杉矶、东京、圣保罗和莫斯科等时装周。在相当长的时间内,四大时装之都有自己可以被辨识的风格。

米兰是时装的商业中心,代表精简型的服装和工业制造的力量,乔治·阿玛尼(Giorgio Armani)就是一个典型的例子。巴黎是独特与创新的场所,同时拥有极度放纵的女性气质和山本耀司、川久保玲等晦涩的实验性。在伦敦开发布会的设计师通常名声不那么大,但是更加新锐,这个城市一方面意味着维维安·维斯特伍德的朋克式社会评论传统,另一方面是吉恩·穆尔(Jean Muir)式的贵妇时装。纽约则以卡文·克莱恩、拉尔夫·劳伦、唐娜·卡伦等这些可以互相置换的休闲运动装而知名。

( Alexander McQueen 2008 〜 2009 年巴黎秋冬时装秀 )

( Alexander McQueen 2008 〜 2009 年巴黎秋冬时装秀 )

从上世纪90年代初期开始,越来越多的设计师开始离开本国为国外的大品牌设计,他们并不一定在自己的出生国家举办发布会。现在,国家的区别已经不那么重要,可能,某个特定时装周的相对重要性建立在在哪个城市举行、有更多大牌设计师在发布、有更多主要的零售商和媒体参加的基础上。

当然,商业交易并不一定等同于创造力,在时装周上,经常是一些更加晦涩不明和不那么商业成功的系列是更有趣的。时尚同时是民主和唯我独尊的,像伟大的设计师川久保玲或者她的被保护者渡边淳弥等所提供的那些极端的、有时候也可以称作荒谬可笑的风格,如果那些衣服是为内行鉴赏者设计的,那么大街上随便一个人的观点就无关紧要了。他们用有创意的方式探索实验时装的形式构成,如裁剪、面料和复杂的修整技术等,其中的创新影响主要是在行业内部被感知认可的,客户群也不大,因为大量的生意需要大众市场需求的回应。 时装周时装搭配模特巴黎时装周时装琐碎关于世界四大时装周问题服装