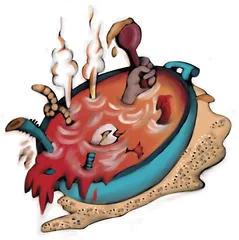

卫生与味之冲突

作者:三联生活周刊文/殳俏 图/阿丹

日本作家森鸥外,留学德国时读的是细菌学,所以既是著名美食家,又是著名餐桌卫生专家。他的餐桌及餐具都必须一尘不染,就连儿女们记忆中父亲用餐时的手都是“指甲白皙,美丽的象牙般白色的手”。餐桌上的食物更需要卫生——森鸥外对于生食尤其戒心严重,不仅不喝生水,不吃任何生冷的蔬菜或肉类,就连水果都要煮过再吃。

他女儿森茉莉在《儿时日常》中描述道:“父亲喜欢煮过的水果。在白色砂糖浸渍下透出绿色的梅子、橙色的杏子、琥珀色的水蜜桃、艳红色的天津桃,从初夏到漫长夏季的尽头,这些水果会依次端上父亲的餐桌。”有时候森鸥外每天就只吃煮过的蔬菜和水果,尤其在临终前的一年。“父亲喜爱清淡的水煮蔬菜,以及煮过之后沾砂糖的水果。盛产的蔬果从5月、6月到7月依次端上父亲的餐桌,这是每年的惯例,但是两人心中有数,今年恐怕是最后一轮了。款冬、蚕豆、梅子、豌豆、杏子、黄瓜、茄子、水蜜桃、白瓜,随着父亲死期的将近而一一上桌。”极端洁癖的森鸥外除了水煮蔬果,另外可以接受的食物就是烤番薯了。他说:“烤番薯经过了消毒,而且特别有营养。”这和身为中国人的我们所了解的烤番薯恐怕有点不同。小时候大人总是禁止小孩吃路边的烤番薯,因为觉得烘烤的炉子太脏,而番薯对小孩子的肠胃来说又不容易消化。所以,那些黑不溜秋的烤番薯摊子前永远都围了一圈闻着香气望“薯”兴叹的小孩。

从森鸥外到烤番薯到馋嘴的小孩,引出了“卫生与美味总是冲突的”这样的话题。不光是在儿童时代——我们总是眼馋那些在灰尘中搅拌的麦芽糖,在唾沫横飞下炮制的茶叶蛋,以及不知道由何处的破落工厂生产出来的凉果蜜饯——就算长大成人,仍然逃不脱那些并非很卫生的食物的诱惑。另一方面,我们又总是深深地为生活中的食品卫生而忧虑,尤其是中国菜,由于是大锅烹饪,所以对很多品种的菜式来说,洗得并不干净的锅子比深度清洁过的锅子更容易做出过人的美味。在西方,如果你在某家餐馆吃得很高兴,可以要求主厨带你去参观他们的厨房,但在中国这是不可能的,因为大家心里都清楚“越是好吃的菜,越有脏的厨房”。不但没人会主动要求去看看“后方”有多热闹,就连主厨都不会跑出来在顾客中乱晃悠,因为在一番中国菜的“洗礼”之后,厨师的制服就基本上不能见人了。

但这正是中国人的智慧之处:如果能吃到好吃的鸡蛋,又何须见到那只生蛋的母鸡呢?或者进一步说,只要鸡蛋够美味,即便那只生蛋的母鸡成天出入于泥沼中、猪笼旁,又有何关系呢?所以在中国,餐馆的卫生问题并不算是个问题,至少对本地人来说不是问题。中国人在享受快乐时的不拘小节是别的民族不能达到的,而正因为这一点,中国人能自如而心平气和地忘掉那些让人提心吊胆的细节,享受到美味的本质。此乃外国人士,尤其是过度挑剔卫生的日本民族所不能理解的。

森鸥外生命的最后时刻,是日本大正十一年的七月。他享年60岁,临终时吃的最后一餐是水煮桃子。之后的忌日,森鸥外的妹妹来到哥哥的老宅拜访嫂嫂,祭奠哥哥,发现祭品中仍然有水煮桃子,于是便和嫂嫂一起吃起来,边吃边闲聊说:

“临终前还是常吃这个吧?”

“是啊,因为爱吃。”

但森鸥外的儿女们终于因为父亲的去世而解脱,去亲戚家尝到了生桃子的美味。那种清甜凛冽一入心脾,便终生难忘。 卫生冲突