他像一张被蹂躏的纸

作者:于萍(困困)

现在回想,对小说改编成戏剧或电影的启蒙认识来自小学课堂上的“分角色朗读课文”。每逢遇上都热切盼望能分得一角,即便扮的是《皇帝的新装》里的小孩,也会异常兴奋,像尽职的大合唱参与者,竖起耳朵等着那个启齿唱的音符,然后全身毛孔饱含热情地读出那唯一一句词儿:“可是,他什么衣服也没有穿呀!”这可能是对文学作品最原始和忠实的演绎了。不知道是不是受此启发,美国有一戏剧制作人按着这个路子排了一出《了不起的盖茨比》。开场一个白领走进一间寻常办公室,当他的电脑突然崩溃时,就抄起桌上一本翻烂的小说《了不起的盖茨比》朗读起来,周围白领大受感染,一边表演小说中的场景,一边分角色朗读对白。整出戏将小说一字不落通读一遍,耗时6小时。这是迄今为止,被认为最尊重原作者,最保持原著语言风貌与诗意的改编,所谓“毫无改编的改编”。

小说改编电影《赎罪》获得今年金球奖7项提名

小说改编电影《赎罪》获得今年金球奖7项提名

大部分改编作品都不想走得这么极端,试图在原著和演绎之间找个平衡,可惜这是吃力不讨好的活儿,凭空增添了许多要协调的因素,而且不论怎么努力,总被先入为主地说成新不如旧。可不知怎的,离着新一届奥斯卡仅有两个月,冲刺阶段的好莱坞突然好起文学这一口,根据小说、漫画、传记改编的电影纷纷登场,一副文学青年要夺花魁的架势。其中根据英国小说家伊恩·麦克尤恩的《赎罪》改编的同名电影风头最劲。跟小说一样,电影也从1935年的一个英国庄园开始,13岁小姑娘布里奥妮文艺气浓郁,整天想着写一出戏,她的表姐塞西莉娅某天遭人强奸,她凭着幻想和武断指证是表姐的男友罗比所为,罗比因此被捕入狱。5年后,罗比出狱,正逢第二次世界大战,他应征入伍,塞西莉娅紧随其后,布里奥妮也成为一名军队护士。59年后,历经世事的布里奥妮终于悔愧,主动走向罗比与塞西莉娅,为自己当年的指证道歉,但战争已夺去罗比和塞西莉娅的生命,留下布里奥妮活在深深的自责中。她唯一的赎罪方式,是让自己小说中的有情人最终团团圆圆,生生不息??电影里的苦命鸳鸯,由英国庄园戏专业户凯拉·奈特利和贵族范儿苏格兰青年詹姆斯·麦卡沃伊扮演,导演则是执导过《傲慢与偏见》的乔·怀特,他不仅擅长英式大戏,还对改编作品有个百毒不侵的挡箭牌:“所有我的改编作品都依据我对原著的个人理解拍成。”电影已在北美公映,大部分影评人都肯定了怀特导演的个人理解力,赞电影既有个人命运又展现时代风云,镜头既宏大又节俭,气质既伍尔夫又奥斯汀。

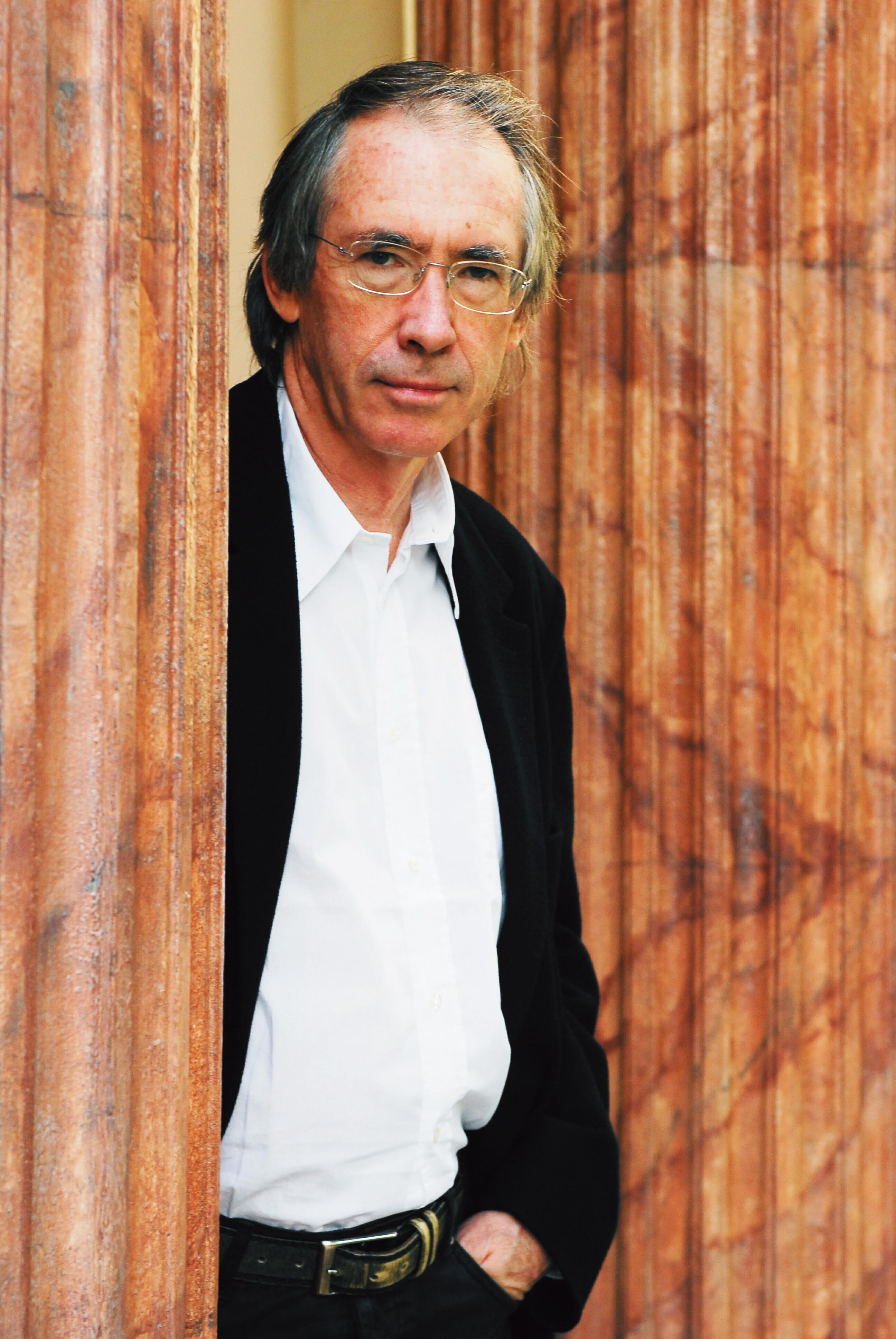

《赎罪》原作者,英国小说家伊恩·麦克尤恩

《赎罪》原作者,英国小说家伊恩·麦克尤恩

小说《赎罪》卷首抄录了奥斯汀《诺桑觉寺》的一段:“像英国这样一个国家,社会文化交流具有坚实的基础,每个人都受到左邻右舍的监视,阡陌交通、书刊报纸将一切暴露于光天化日之下,倘若犯下什么暴行能不为人所知吗?”这段不祥的诘问没别的意思,完全是向奥斯汀致敬,之后一段奥斯汀画卷铺开:颇有历史感的庄园,一大家子,整天排戏、绣花、喝下午茶。伊恩·麦克尤恩对那个日后闯了祸的文艺青年女主角不吝笔墨,她年纪轻轻就悲春悯秋,天天幻想着“与篱笆为伍,以浆果果腹,不与任何人说话,在一个冬日的黎明被一位须发浓密的伐木工人发现,蜷缩在一棵巨大的橡树底下,幽美宛丽,奄奄一息,赤裸着双脚,或者穿着系有粉红色带子的芭蕾舞鞋??”对那个虚构起来的庄园也情意深切,随便一个石制壁炉,也能洋洋洒洒写上一整页。改编电影还没出时,伊恩·麦克尤恩在美国的知音厄普代克就在《纽约客》上给小说《赎罪》写书评,非常有先见性地与日后的影评人们达成一致:“(小说)伍尔夫的微光笼罩着奥斯汀的情节。”这不是表扬,而是批评:“情节缓慢,铺陈的场景描写既是自我沉迷,又好像在讨好日后的电影观众。”这并不是原本的伊恩·麦克尤恩。

这位英国作家曾有个外号叫“毛骨悚然的伊恩”,阴郁、病态、颇有时代感的黑色幽默恐怖戏是他的强项。早期的《水泥庭院》说的是4个兄弟姐妹父母双亡后,在一栋孤屋里过着荒诞的生活,警察闯入的时候哥哥正跟妹妹在婴儿床上行不伦之事(素材来自新闻);1998年获得英国布克奖的作品《阿姆斯特丹》又是一对好友同时恋着一个初亡的文艺女青年,钩心斗角后在阿姆斯特丹互相把对方毒死(当时荷兰的安乐死法案正在讨论中);还有《永恒的爱》,一个失控的热气球把一对无忧的青年卷走,从此命运不堪(源自加拿大一件真事)。伊恩·麦克尤恩对死亡和扭曲兴致勃勃,又自命小说家中的八卦家,另一英国作家马丁·埃米斯说他“不在桌子上放一大罐酒腌阴茎就写不出字儿来”(考虑到这两位是好友,此话算不得侮辱)。早年间接受采访时,伊恩·麦克尤恩坦言自己更加亲美,他喜爱亨利·米勒、菲利普·罗斯和厄普代克,迷恋他们浓烈甚至猥琐的劲头,对当个英国作家相当不耐烦,最瞧不上的就是絮絮叨叨的乔伊斯和伍尔夫。

伊恩·麦克尤恩突然风格转向古典,可能源自他的第一部被改编成电影的小说《永恒的爱》。书成于1998年,2004年被好莱坞买走,电影几乎毫无影响力,作家本人也满腹牢骚:“这是导演的电影,不是我的电影。”此时英国作家在好莱坞都被打着标签,这个势利眼的王国只认得四类英式作品:奥斯汀创造的贵族小姐,会飞的哈利·波特,傻大姐B J和女王。伊恩·麦克尤恩带着美国的体温,实在对不住英国作家的名号。但改编使他初尝名与利的甜头,要想被好莱坞的改编风认真对待,古典英式大戏《赎罪》就是应景之作了。想当初伊恩·麦克尤恩也写出过“她说话时,我觉得自己像一张被蹂躏的纸”这样狠叨叨的句子,现如今改编把他弄得像一张被蹂躏的纸。但小说家要满足表达的欲望,除了不停地写下去,也要有更多的人倾听。美国给了伊恩·麦克尤恩更多人认识他的机会,俨然已经是在美知名度最高的当代英国作家之一。当他在美国边境被拒绝入境时,可以自豪地说,我受到过美国第一夫人劳拉的接见,可一入境却迎来一顶“当代男奥斯汀”的大妈帽子。■

今年热门的改编电影

《我在伊朗长大》

根据伊朗女插画师玛赞·莎塔碧(Marjane Satrapi)同名长篇漫画改编,以自传的方式讲述伊朗小女孩的成长历程。因小女孩的外公曾是伊朗王子,她所接触的时代风云比一般伊朗人更加清晰。身份的不可辨识,爱情的难以把握,成长的叛逆也共同构成她的内心体验。电影在今年戛纳电影节上获得评委奖。《我在伊朗长大》系列漫画中文版曾由生活·读书·新知三联书店出版。

《老无所依》

一个老猎人偶然发现了一具被枪杀的尸体、一些海洛因和200万美元,自以为天降馅饼殊不知危险逼近??电影根据美国作家康迈克·麦卡锡的同名小说改编,片名也使用了济慈的诗作《驶向拜占庭》的开篇首句,文艺的外壳下却是科恩兄弟典型的暴徒片。

《潜水钟与蝴蝶》

根据法国《Elle》杂志前主编让·多米尼克·鲍比的同名自传改编。1995年他突发脑干中风,除左眼皮外全身瘫痪,在亲友协助下,靠眨动左眼选择拼写字母完成整本著作。电影在戛纳、洛杉矶影评人协会奖上均有斩获,男主角因“靠眼皮表演”的高难动作还有望得到奥斯卡垂青。 电影