把手术刀放在我们的美德上

作者:薛巍(文 / 薛巍)

( 今日美国大学虽设有多元化课程,但被置疑未能起到文化交流的作用 )

( 今日美国大学虽设有多元化课程,但被置疑未能起到文化交流的作用 )

对神圣过去的迷恋和迷信

2007年是布鲁姆的《走向封闭的美国精神》出版20周年,也刚好是《滚石》杂志创刊40周年。摇滚乐具有反抗现实的精神,而布鲁姆在他书的开头就批评摇滚乐败坏了美国年轻人的品质,这反映了他的保守主义态度。但他在题为《西方文明》的演说中否认自己是保守主义者:“保守主义是一种可敬的态度,为了坚持和忠于不再那么受欢迎的东西,它的拥护者通常不得不在人格上保持坚定。我恰巧不是那种人。我的老师——苏格拉底、马基雅维里、卢梭和尼采很难被称为保守主义者。所有的创见都是激进的。”

他把自己说得非常具有反思精神:“帕斯卡尔说我们知道得太少因而当不了独断论者,但又因为知道得太多而不能成为怀疑论者。这个说法完美地描述了我们现在真实经历的人类状况。基于对历史的观察我们应该知道,被每个时代当做最伟大美德的东西其实常常是其时代最大的诱惑,邪恶或危险——比如古罗马的男性气概、西班牙的虔敬、不列颠的阶级、德意志的本真。我们必须学会把手术刀放在我们的美德上。”

当时的人类状况是这样的:人类历史已经进入了马克斯·韦伯所说的传统社会的神圣价值被“除魅”的阶段,那些终极的、最高贵的价值已从公共生活中销声匿迹,它们或者遁入神秘生活的超验领域,或者走进了个人之间直接的私人交往的友爱中。随着经济的发展和社会的世俗化,社会结果和价值观念越来越多元,人们在理想、信念方面拥有完全的自主权,已经没有了对人生意义统一的解释和规定。

布鲁姆和萨义德都认为,在这种情况下人人仍都需要自我解放、自我实现。但他们对个体自我实现的道路有不同看法。在萨义德看来,布鲁姆没有很好地面对已经发生了变化的世界,他选择了逆潮流而动,感伤地退回到一个令人怀旧的过去。2000年萨义德在哥伦比亚大学做系列演讲时说:“布鲁姆的书里没有什么原创性的东西,因为他成功引进的是一种令人不快的美国趣味(亨利·詹姆斯很久以前就为之深感惋惜),倾向于说教性的简化,通常是以公式的形式,区分什么是不该读的,什么是该读的;什么是有文化的,什么是没文化的。”

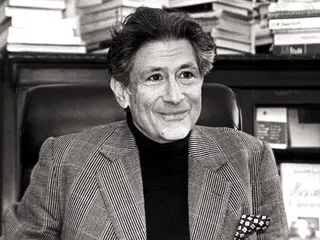

( 萨义德 )

( 萨义德 )

布鲁姆的做法与真正的人文精神背道而驰。所有的文化都有潜在的保守倾向,布鲁姆没有克服这种倾向。“人文主义是对习见的反抗,是一个永无止境的揭露、发现、自我批评和解放的进程。人文主义对所有阶级和背景的人开放,它以其民主的、世俗的、开放的特性凝聚其力量。人文主义不是一种用来巩固和确认我们已经知道和感受到的东西的方式,而是一种质问、颠覆和重新塑形的途径。”然而布鲁姆单单推崇一种片面的传统,故而将那些本来具有解放意义的经典弄成了压迫人的东西:用西方的、白人的、男性的传统排斥其他传统。因而“布鲁姆对人文主义经典的看法显示了心智的缺席而不是其精神弥漫的存在,这是自我吹嘘,不是人文主义。无须理会这种浅薄的东西,就像对待亨廷顿的文明冲突论一样”。

布鲁姆说:“哲学是幻觉和虚假希望的敌人。”但在加拿大学者沙蒂亚·德鲁里看来,布鲁姆本人却生活在梦幻的世界中。“布鲁姆的施特劳斯学术背景使得他充满了对美国任何事物的厌恶,布鲁姆认为美国无法创造一种受到其公民拥护、热爱和欣赏的文化。美国只给予他们一种奉献自己以满足个人欲望的社会,它不教育人民蔑视自己的欲望,它教育他们沾沾自喜与自满。美国没有给予其公民任何值得尊敬的光辉高尚的东西。这使得他怀念欧洲的过去,欧洲的伟大,欧洲的艺术、情感甚至它的压迫。就像爱玛一样,他生活在一个梦幻世界中,勉强活在包围着他的这个现实世界中。”

( 索尔·贝娄 )

( 索尔·贝娄 )

沙蒂亚·德鲁说:“施特劳斯对布鲁姆而言,就是古埃及故事中的巫师和学徒。根据这个故事的歌德版本,老巫师没有教他的徒弟如何指令扫帚,让它变成一个活的仆人。徒弟听到了一些魔咒。当老师出门时,他试着做。扫帚果然行动起来,遵照命令去拿一壶水。但徒弟忘记了让那个扫帚停下来的魔咒,于是扫帚不停地取来越来越多的水,直到房子被淹没。无奈之下,徒弟拿来一把斧头将扫帚劈成碎片,但每一块碎片仍然变成仆人继续取水,幸运的是,师傅及时回来了,将徒弟从水坑中救了出来。但布鲁姆没有这种运气,他已经深受他自己的诡计的折磨。”

进入差异之难

《走向封闭的美国精神》的出版当年引发了对美国大学人文教育课程的争论。布鲁姆认为,理想的教育应该局限于一小撮精英,由少数希腊和法国启蒙作家构成非常有限的阅读书目。精英主义者们认为,只有凝练的、艰深的、极少数几种形式的艺术,才值得花费心思。“谁会忘记艾略特对莎士比亚、萨缪尔·约翰逊、狄更斯以及其他很多人的吹毛求疵呢?他认为他们或者不够严肃,或者不够庄重,或者不够神圣。英国著名文学评论家利维斯严厉、不苟言笑地断言,只有少数而且是极少数作品,才能够被认为是真正伟大的。”有幸忝列利维斯名单的小说大家有:简·奥斯汀、乔治·艾略特、亨利·詹姆斯、约瑟夫·康拉德和D.H.劳伦斯。梅瑞狄斯、哈代等著名人物则被认为盛名之下,其实难副。

布鲁姆说,经典有着特殊的光辉和吸引力,且并非不可亲近:“有位学生说,在读了柏拉图文集之后感叹今天的人们很难想象出神奇的雅典气氛,那个时代的人们友好和睦,富有教养,朝气蓬勃,珍视平等,既文明开化又富有自然情感,聚会在一起谈理想和追求。这样的生活和体验其实是可以接近的,实际上这场富有戏剧性的对话恰恰发生在一场可怕的战争期间,雅典已经注定要陷落了。”

索尔·贝娄在给他的书写序的时候这样自责:“有时在读蒙田的作品时,也会受到诱惑,跳过他对古典作品冗长的引用不读,因为这些引文让我觉得高中时学的拉丁语不够用,再回高中念书的想法也令人不愉快。”

人文主义要求修习或阅读的某些艰深文本中,居于首位的人物是但丁,而不是莎士比亚。托尔斯泰就曾倾全力攻击莎士比亚,乔治·奥威尔分析说,这是因为老年托尔斯泰对人生采取的是宗教的态度,对享乐乃至性爱和婚姻持消极的态度,莎士比亚则以世俗人文主义的态度看待人生。“莎士比亚爱地球的表面和生活。晚年的托尔斯泰主要的目的是收缩人类意识的范围。”

20年之后,保守主义精神占据着美国政坛,多元文化主义则进入了美国大学的课堂。《纽约时报·书评周刊》上周的文章《重访经典之争》中说:“今天很多人都同意布鲁姆反对的文化多元主义取得了胜利,阅读书目里有很多女作家和少数族裔作家的作品。”这符合萨义德的主张:“不把人文主义当做一种自鸣得意的方式,而是一种不确定的历险,进入差异,进入另一种传统。”但问题是,今天美国大学里开设各种多元文化的课程,结果是黑人选黑人文化的课程,犹太人选犹太文化的课程,此举只是方便了他们获得学分而已,并没有发生什么真正的文化交流。像欧文·白璧德在《两种人道主义者:培根与卢梭》一文中说的那样:“苏格拉底这个最理性的人也曾低估非理性的力量。学校提供了昂贵而丰富的选修课,为了满足18岁青年无限的多样性。但学生们利用选修系统,不再以自己的专业为标准去尽心尽力地学习,而只是以最小压力为标准,懒散地完成大学学业。一位大众哲学家曾经说过,一个人可以想有多懒就有多懒。如果他曾经说过,10个人中有9个人会想有多懒就有多懒,他就比较接近真理了。■ 手术刀美德