微物之神

作者:三联生活周刊(文 / 小贝)

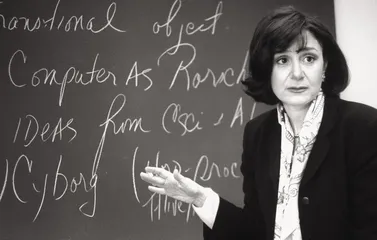

( 雪莉·特克 )

( 雪莉·特克 )

在《艺术作品的本源》一文中,海德格尔这样分析凡高画的《农妇的鞋》:“在鞋具磨损的内部,那黑洞洞的敞口中,凝聚着劳动步履的艰辛。聚积在硬邦邦、沉甸甸的破旧农鞋里的,是那永远在料峭寒风中、在一望无际的单调田垄上坚韧而滞缓迈动的步履。鞋帮上沾着湿润而肥沃的泥土。暮色降临,这双鞋底在田野小径上踽踽而行。在这鞋具里,回响着大地的无声召唤,显示着大地对成熟谷物的宁静馈赠,表征着大地在冬闲的荒芜田野里朦胧的冬眠。这器具浸透着对面包的稳靠性无怨无艾的焦虑,以及那战胜了贫困的无言喜悦,隐含着分娩阵痛时的哆嗦,死亡逼近时的战栗。”画中的鞋子这样一种普通的日常生活用品显示了人在世界上的存在。

在雪莉·特克(Sherry Turkle)主编的文集《激发思考的物品》中有一篇芭蕾舞鞋的故事。主人公麦迪娜在她的故事的开头说,她曾经是一名年轻的芭蕾舞演员:自我沉浸,以自我为中心,自我欣赏,迷恋自己的外貌和动作。到了故事的中间,她认为自己永远也成不了世界一流的舞蹈演员,她就收起了自己的舞鞋。至此这个故事还很普通,但故事的结尾发生了一个转折。成年后,麦迪娜觉得自己仍然喜欢跳舞,但她已经不再满脑子想着自己,她又穿上了舞鞋,这次纯粹是为了舞动、音乐和艺术带来的乐趣。她的舞鞋让她看清了自己。

雪莉·特克是麻省理工学院(MIT)的社会学教授,近20年来,一直在MIT进行科技文化的相关研究,由于同时具有社会学及临床心理学的训练背景,使得她的研究结合了心理学的方法以及社会、文化的观察,著有《屏幕上的生活:网络时代的认同》和《第二个自我:电脑和人的精神》等书。这本文集是她的学术讨论班的成果之一,她要研究日常用品和人的心理。她认为这个角度让她找到了使一个功利主义社会显得更加有思想性的方法:不是聚焦于缺少什么,而是聚焦于事物本身。“我们据以思考的东西”指那些会激发人的联想和回忆的很普通的东西。在一个人们难得有机会停下来思考的社会,她的这个想法非常好:治愈没有灵魂的消费主义的办法正是事物本身,“倡导冥想的人要他们的徒弟什么也不想,这种做法也许是大错特错。那些想象宇宙整体或白墙上的十字架的人可以转而训练自己盯住一些寻常的东西”。

这样的物品包括一根擀面杖、一台吸尘器、一辆1964年产的福特轿车等。特克说:“束缚思想的并非这些东西的日常性,而是这些事物周围发展出来的文化,这种文化说思考寻常的事物没意思。问题是人们忘记了他们的经历的丰富性,但当他们盯住一个寻常的东西时,就有机会搜寻他的生活,对过去的知觉变得更加丰富,更能了解自己。”

比起这些对影响了自己的情感和生活的小物品的记述,杜克大学民用工程学教授亨利·佩特罗斯基(Henry Petroski)关于牙签的433页的巨著就好像不过是精力过剩的产物。他写过一系列关于铅笔、手电筒、门把手、厨房的水槽的书,“赞美了日常生活中的天才、优美的功用和无处不在的浪漫。但牙签虽然稍微比订书钉、索引卡片和洗衣机有趣些,可是肯定不及氢弹、半导体和细菌那样令人兴奋。订书机缺少男性假发、女人的裙撑的人类学意味,缺少胸甲的光芒和气概以及马镫和鞋带的历史影响”。

自16世纪起葡萄牙人就开始用橙木制造牙签销售了。南美人随后学会了这种做法。3个世纪之后,波士顿一位簿记员在访问巴西时发现当地人的牙齿都非常漂亮。他认为这要归功于当地人使用牙签。传说查尔斯·福斯特回国时带回75箱牙签。在进口了一批之后,他想如果能解决如下两个问题的话他一定能挣到很多钱:想出如何用机器高效地生产牙签,还要说服美国人去购买,因为很多美国人觉得拉美人在就餐时使用牙签很不礼貌。到19世纪60年代中期,福斯特和他的同事们造出了生产牙签的设备。传说他雇佣哈佛大学的学者,让他们在餐馆吃完饭之后高声地索要牙签,这是一个很管用的市场策略。■ 微物之神