这鸭头不是那丫头

作者:三联生活周刊(文 / 林鹤)

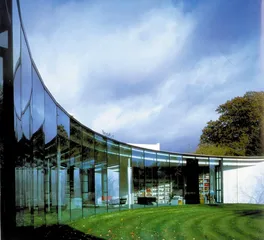

( 从外面看月牙儿住宅,角度凑巧时也显得挺宏大 )

( 从外面看月牙儿住宅,角度凑巧时也显得挺宏大 )

记得“大二”时。那次的设计题目是小型文化站,建筑面积是以“百平方米”为单位计的,拢共没有几间屋的一个方案。菜鸟的我,不依不饶地缠上了曲线母题,遇上指导老师面慈心软,帮我改图改得都快吐血了,可最后还是没能拿到头等分数。从此知道,曲线为主的调子是不可以妄唱的,尤其是在小型建筑身上。后来我也以此劝诫师弟们。

但凡自己碰过壁的地方,就会有一点儿敏感吧。看见了有人竟然玩弄曲线,忍不住就会把鼻子探过去闻闻。这个“有人”,还是复数称谓哦。尽管起先我以为是同一个人在作怪。

先是看见个玻璃的月牙儿,就叫做“月牙儿住宅”。

在英国的威尔特郡,传统的乡下。好在周遭没多少维多利亚风格的旧宅第,留出清新的树和草,是潮湿气候里才有的绿茸茸。建筑师好像并不很稀罕太阳光似的,只朝着东南方向拢住了一捧绿意,尽管它完全可以朝着正南。实际上这也是可着头儿做帽子地将就了地形,如此才好背身避开路上的车马喧闹,只盯着眼前剩得最完整的空地,假装独处在无人的角落里。再仔细端详才知道,它是两弯月牙儿,实的一道在后,大小不等的4间卧室各自带着浴室,再塞上些储藏空间,凑成了后身,遮护着前身那道厨房—餐厅—起居室的开放地带,露明在最靠前的落地整玻璃弧下。两弯月牙儿之间摞得天生不太服帖的缝隙,就成了一条两端通透的走廊,凭高窗带出一线柔光来,让门厅看过来的景象如同画界的展廊,有了家居中不常见的温雅和整饬。

我看见这个玻璃弧已经有好几年了,最初直觉的感受是它的放诞。300平方米的面积只放成了一层楼的简单布局,不做空间的花样变化,唯在玻璃弧面与天花板相接的地方做了一点构造上的小手脚。紧邻玻璃有4根雪白的圆柱退后了半步,3.35米高的天顶靠外的一线也提高了些微,留出条含蓄的沟槽,将玻璃幕与白色天顶之间的搭接以及三线檐口藏了进去,这么一来,天花板便像是刚想悬挑出去就平白被这道玻璃的弧面截住了,又好像这一大片起坐之地原本在开敞的环廊露台上,只不过下了道遮尘挡蚊虫的纱幕在前罢了。玻璃扇之间的接缝本是生硬,却不妨看做纱幕的垂褶,愈发令座椅与外面的绿有了看与被看的消停。如此小小一笔,向内收拢的曲线原本会造成的封闭围合感觉马上为之一变,屋子里的人与屋子外的风景无端便近了许多,一不小心就要坐进树荫下的风里去似的。虽是规整的几何造型、规矩的内向院落,却有一股挥之不去的“露天”感。若非洒脱恣肆之辈,未必消受得起这一大套看得见风景的房间呢。

( 这儿恰好能看见两道月牙儿摞着的地方,夹缝里是画廊—走廊

)

( 这儿恰好能看见两道月牙儿摞着的地方,夹缝里是画廊—走廊

)

住在这里的主人就是设计它的建筑师肯·沙特勒沃思,因为职业病的缘故吧,才会真心喜欢住在这么爽利清冷的空间里,连家具也尽量循着整饬一路,多一丁点儿线脚都嫌“罪恶”似的。虽略有几小块艳色点睛,我却想起宝钗的屋子“雪洞似的”,就算他当真燃着一炉好火也是枉然。可我喜欢。

后来我又见了一道表面质感和细节都更丰富的月牙儿,盖在蒙大拿的山里。我想,哦,这回人道点儿了么,不做曲线密斯了?

( 起居空间的裸露感是谁都能消受得了的么? )

( 起居空间的裸露感是谁都能消受得了的么? )

去查资料,发觉自己现了眼。这后遇上的房子倒建在先,比英国的月牙儿早了刚好5年,1993年就盖得了。而且虽都是月牙儿,裁剪的手却变了,在美国山里的其实还是旧识呢,是做了塞维利亚那座“心灵退隐之家”的埃米略·安巴兹啊。

见过“心灵退隐之家”的人应该记得,那座房子大半掩在地下,围着个挖出的内庭。安巴兹就专玩这一招,所以我没认出蒙大拿的房子是他的手笔才算现眼。这一回他的建筑仍是亮白地耀眼在群山间,远看像个大地雕塑般,走到近处才猛地意识到,除了“立面”以外,尽管地段空廓,他还是堆起了土石把绝大部分体量都埋起来了,仿佛烬余的废墟。

( 蒙大拿山里的展厅别墅,住人的大屋与远处的展厅遥对着 )

( 蒙大拿山里的展厅别墅,住人的大屋与远处的展厅遥对着 )

“这座”房子事实上是“两座”房子。有对收藏前卫艺术的夫妇在蒙大拿西部山里的河谷边上占了567公顷的地盘,要在自家别墅里留出一片展示藏品的空间,结果被安巴兹索性拆成了离着800米的两座房子,“凸”、“凹”对仗地遥遥呼应着。既是做给富豪而兼收藏家的,自非普通建筑师自住的家可比,它的总面积大到了将近1500平方米,住人的大屋临着一湾小湖,端正地对着南面,安卧在松坡下。它设计成了两层高度,里面除了普通别墅的常规功能以外还有一间图书室和一个游泳池,也不过稍讲究些罢了。而展厅在这湾小湖上游方向的南岸,给大屋里的眼睛一个聚焦点,镇住了全然蛮荒静寂之间偶尔的惶惑。不过,就算它存放着主人心爱的艺术品,又是如此重要的一个伴,面积却刚过110平方米——作为单个建筑来说,它可着实太小。

由于这两座房子是“凸晶”/“凹碧”般成对设计的,它们的形式语言就该是一套。除了体型上的凸凹对仗而外,最醒目的便是它们唯一暴露的“立面”上材料细节的组合。照安巴兹的习惯,他设计的“立面”与其后藏着的实际空间和功能都是若即若离的,并不曾看重了现代主义的“诚实”准则,像一道撑上前的面具,只给人一副他想让你看见的面貌,别的么,外人就别细打听了吧。

( 小小展厅也要这么严肃,哦? )

( 小小展厅也要这么严肃,哦? )

在蒙大拿山里的这个展厅别墅与“心灵退隐之家”的手法虽然有本质上的一贯性,可它的模样却不容易叫我把它们俩想成一家的兄弟,因为展厅别墅多了几分讨好富豪的金紫俗艳。同是雪白,这回安巴兹在弧面上用了金属的细网格墙板,是留给常春藤攀缘的底子。高高地悬空在墙板顶上,还有随形的弧线檐口。它与墙板完全是脱空的,分明是对古典配比的喻示而已,却偏要用了华丽的铜,衬在这片沉着的山野间、衬着雪白的墙板,分外硌心。与这道弧线檐口同样思路的是两道立面上都有一圈“柱廊”,也是跑调的态度,柱子都斜倚在墙面上不肯自己好好站着,而且假装朴实地用了久经风霜的原木,可与墙板相接的地方,却是炫目之极的镀金柱头!一圈小金点儿托在雪白墙板的底衬上,那股子纤巧加上富丽,真是“好看”煞。

转到背后去,当真被安巴兹用他惯熟的土石堆埋起来的地方,倒还是拙得可爱。展厅的入口像个防空洞的地上部分,只靠一道圆紧的白色粗笨井圈推出让人钻进去的门道,捎带着也在井口摆上一件雕塑品。钻过了短短一段昏暗的“地道”以后,真正进了展室仍被冲进来的整墙光照撞了满眼。这间展厅是个面积近百平方米的扇形空间,正中轴线对应着居住大屋立面上突出的圆拱形凸窗有小小一段凹陷,也顺手把墙顶上的弧线檐口打断了,露出小建筑的调皮。藏在“立面”底下的满墙玻璃全冲北,正是展览空间最标准的朝向,所以不怕过度采光会毁到藏品。而这一墙的玻璃也不省心,顺着“凸”上小“凹”的走势,扩大了屋顶上凹陷的口子,就便斜斜向屋里倒过去,在本来已经小极的前脸处做出一小洼内天井的感觉来了。于是,坐在窗下的人陡然从心理上向内向后退了很远,虽仅是不足旋踵的些微隔膜,也生出些深处后庭的从容,才好整顿了心情回头去看背后实墙上挂着的画。

看这英美两处月牙儿,各自用力和放松的地方当然不同,建筑师给里面的“人”留出的行止姿态也不相同。月牙儿住宅的建筑语言虽则看似更萧瑟冷峻些,其实倒能觉出当初建筑师安顿自家时那大笔一挥的潇洒,不为繁琐装点所累,颇有名士风。而展厅别墅显见得是花了别人家的钱,虽也是玩闹式的句法挥霍,可在复杂功能的落实处全篇严谨,忽然觉得像杜诗。

为什么我不敢再设计曲线,也不敢再教我的学生们做?翻回头想想,当年拿那个曲线方案挣了个不高的分数以后,其实我和我的指导老师各自都对对方有一点抱歉,尽管我们一起玩在这堆曲线里的时候都很沉迷。除了建筑师的职业责任以外,起初引我们走近建筑的,总有一些关于美和神奇的梦想吧?溺在责任里年头久了,真就只觉得建筑一事是围毡噎齑的结发糟糠,全忘了也曾有过拈着桂蕊低头不语的情致。如此说来,我真是感谢当年的老师,容我与它有过一节不计得失成败的美丽邂逅——而且看看他人的手笔,谁又敢断言曲线方案只能通向小建筑的绝地呢? 不是鸭头那丫头