古徽州“文房四宝”: 传奇的尾声

作者:吴琪

( 歙县老一辈砚雕艺术家胡震龙先生年事已高,但他的儿子和女婿都已经继承了他的技艺 )

深山求歙砚

“前世不修,生在徽州;十三四岁,往外一丢。”汽车从安徽歙县出发,沿黄山山脉间的河谷一路盘旋。37岁的歙县砚雕家柯崇念叨着当地的俗语,带着记者颠簸在寻找歙砚石坑的路上。两旁茂林青翠,溪水浅吟,越往深处走,山势渐高且陡。车只能开到距歙县县城20多公里的双河口村村头,其余路程我们沿布射河步行进山,两个多小时后到达半山腰一个叫“大谷运”的龙潭砚坑。

歙砚如今已成为黄山“特产”,无论是屯溪老街、歙县老县城,还是从屯溪到歙县的公路边,店面和手工作坊不下数百家。各式歙砚小到不足一掌,大至直径逾尺,多为灰黑色,每块石料因纹理不同而被雕刻者赋予了不同图案。

歙州产砚历史在当地有史书可查,从唐代末年始,歙砚就成为上献帝王的贡品,石质坚润发墨,有“孩儿面、美人肤”之说。然而与广东肇庆端砚的长盛不衰不同,歙砚生产曾长期中断。元明两代约500年内,没有开掘歙砚石;清代只有开采歙砚的零星记载,民国初年,歙砚生产濒临绝境。上世纪60年代,政府一心想恢复歙砚生产时,寻找砚坑成为最迫切的任务。历史上记载砚的文献甚多,但多属直觉性记述,归于文玩杂项,并没有关于砚坑的科学记载。

如今71岁的程明铭是上世纪80年代初寻找砚坑的负责人,他在安徽省地矿局332地质队工作时,成立砚石普查组,对江西、安徽两省的婺源、玉山、祁门、休宁、歙县等6个县进行过调查。婺源如今属江西,古代则是徽州府的地界。自宋代起,歙砚开采主要集中在婺源龙尾山,当地的砚山村几乎家家制砚。上世纪60年代的歙砚石探查小组通过在当地寻访老人,很快便找到了老砚坑。而更广泛的砚坑查找,则显得困难重重。回忆起3年的探坑生涯,程明铭形容自己和同事更多时候像野人一样,脱去衣裤在树林间攀爬,摔断右腿落下了残疾。

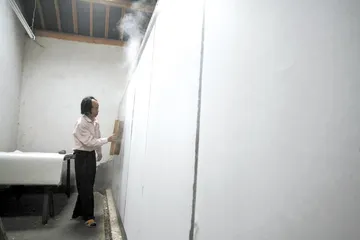

( 泾县艺林宣笔厂是个家庭作坊,制笔业的规模都不大,主人王光华的妻子正在制作宣笔 )

( 泾县艺林宣笔厂是个家庭作坊,制笔业的规模都不大,主人王光华的妻子正在制作宣笔 )

大谷运龙潭砚坑的发现非常凑巧,如今成为距县城最近的一个砚石坑。1983年程明铭在大谷运找砚石,总是看到一个十三四岁的中学生,路过工地时痴痴看着砚石,“老实、忠厚,问一句话才答一句”。有一次这中学生从家里拿来几块石头问能否做砚台,程明铭一看石头带着金星、银星、玉带纹理,这才随当时还是中学生的柯崇,发现了大谷运龙潭石。柯崇的祖父、父亲都是木雕能手,而歙县恢复砚雕后的第一批工人,也多数由徽派建筑中的石雕、砖雕和木雕能手转行。柯崇后来17岁考上大谷运龙潭工艺厂,如今他已成了歙县颇有成就的砚雕家,徒弟逾百人。成日在山里和砚石打交道,柯崇发现了不少“石头的秘密”。

带着记者走在山谷间,柯崇总是盯着两旁石头,“隔着老远砚石就能跳进我眼里”。在双河村村口有一处开采过的砚坑,青黑色的石头一层一层纵向挤压,仿佛用巨斧劈过。但是石料没开采多少,两旁就不是砚石了。根据程明铭的研究,歙砚石岩层形成于8亿年前的晋宁期。对于没有地质知识的柯崇来说,他习惯把石头的一角敲碎,用水浇一下。“砚石见水是青色的,纹路细腻而漂亮。”他说,好的砚石能“呵气成雨”。

( 泾县小岭的手工作坊里工人正在进行“炕纸”的工序 )

( 泾县小岭的手工作坊里工人正在进行“炕纸”的工序 )

长年在山里找石头的柯崇总结了自己的经验:完全坐北朝南的山,山脉凸起的岭子上一定没有砚石。因为山岭常年在烈日暴晒下,土层下的石头被风化成泥石。泥石非常软,用手一捏便能碾下粉末,能在石头上写字。只有山脉间深深的沟壑避光的地方能养出青黑色的砚石,遇到山泉水滋润的砚石,更是温润的上品。上等的歙砚“涩不留笔,滑不拒墨”,敲击起来有金石之声。康熙帝称,即使“多年宿墨”,也能“一澈而莹”。

贯穿巨大山体中的砚石,自歙县一直延伸到西边的江西婺源,在北纬30度的位置延伸。古时开采砚石非常危险,砚坑大都隐藏在深涧中,洞内十分狭小,用猪油灯盏照明,曲折潮湿。石塌人亡的悲剧经常发生,“采石而出者,下身沾黄泥,上身受烟煤,无不斑驳如鬼”。如今砚坑开采用上了炸药,不过随着近几年国家对炸药严格管制,多数砚坑已停止开采。人们转而寻找以前开采留下的废料,砚台选取要避开石筋和节理,好的砚石往往生在顽石中,柯崇说,“上千斤的石头中只能选出几小块做成砚台”。

( 柯德和在自家作坊里加工砚石 )

( 柯德和在自家作坊里加工砚石 )

有意思的是,龙潭砚坑在双河口村村民柯德和家的山头上,早年间农民包产到户时,山上的山民们就各自分山头。山民们当时并不清楚歙砚带来的利益,柯德和父亲收了200块钱,就与前来承包开矿的厂长签了10年合同,厂子开足马力生产,“人家赚了何止百万”。龙潭砚坑如今成了柯德和家的私产,开采了20年的坑口有30多米深,山坡上堆满了以前剩下的碎料。柯崇随手拿起一块砚石,看着石上的金晕和纹理,用软石子勾勒几笔,就成了一只站立的鹦鹉,“身价马上不一样”。柯德和自己并不懂雕刻,每天到坑口上拣些碎石料加工成简单的坯子,一二十元一块卖给买主。

虽然知道石头运出山之后,在雕刻行家手里,价格甚至数十倍地涨,柯德和也并不羡慕。他说,“现在每年多上万元的收入,总比以前单纯种茶叶要好”。这几年炸山开矿的手续变得严格,柯德和扳指一算,开矿要经过25个部门办手续,还要押几十万元到安监局,用来给工人出事故之后的赔付,“我就守着这些废料慢慢加工吧,石头运出山多了,价格就会跌。我这里生产的少,价格就能维持,收益应该不会少吧”。

( 歙县的许国牌坊,徽州自古人文荟萃形成独特的徽州文化 )

( 歙县的许国牌坊,徽州自古人文荟萃形成独特的徽州文化 )

制砚名师与匠人

歙县县城正是古徽州的府衙所在地,古徽州留下“一门八进士,两朝十举人”,“连科三殿撰,十里四翰林”的佳话,牌坊大院在这里随处可寻。县城中居住的老者多有古人之风,进入“粉墙青瓦马头墙”的徽式建筑里,不少人家的堂屋仍旧是八仙桌和老式木椅子,墙上挂着本地新安派画家的画或书法。一些老辈人提起毛笔随手写写,就能看出几十年的书法功底。

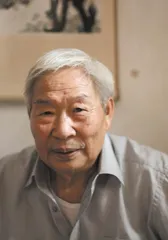

( 71岁的程明铭是上世纪80年代初寻找砚坑的负责人 )

( 71岁的程明铭是上世纪80年代初寻找砚坑的负责人 )

胡适曾这样介绍自己的家乡,它在今天看来也同样适用:徽州地区全是山地,由于黄山的秀丽而远近闻名。这一带的河流都是自西北向东南流的,最后注入钱塘江。因为山地十分贫瘠,所以徽州的耕地甚少。全年的农产品只能供给当地居民大约三个月的食粮。不足的粮食,就只有向外地去购买补充了。“所以我们徽州的山地居民,在此情况下,为着生存,就只有脱离农村,到城市里去经商。”

当时光之轮转到2007年,徽州人为了生存向外延宕的道路,没有了昔日徽商的辉煌。

( 歙县的年轻的刻砚工人 )

( 歙县的年轻的刻砚工人 )

自然环境依旧没法选择,年轻人更愿意去见识外边的发达社会。反而是先祖在此地利用自然条件代代相沿的古法手艺,在近些年又成为本地人引以为傲的生存方式。但无论是砚雕,还是徽墨宣纸的作坊,基本都零碎分散,在各个小厂子里自生自灭。

82岁的胡震龙在1964年歙县工艺厂刚刚恢复生产时,被聘请为砚雕师。胡震龙过去只是业余喜爱砚雕,但是琴棋书画、诗词戏曲皆精通,“我将很多民间故事、诗词里边的意境转化成图案,雕在砚台上”。比如利用砚台上天然的雨点金星做成“雨打芭蕉”图案,“阿房宫赋”、“八仙过海”、“琵琶行”。砚雕吸取了徽派里砖雕、木雕的技法,不过“门楼上的雕刻是远距离观赏的,手法粗而古朴,基本是表现人物、花鸟鱼虫,很少有山水,砚雕表现的内容要丰富得多”。胡震龙的儿子胡笳如今也是雕刻师,他说父亲早年创作的图案现在只算作一般的雕刻水平,“现在有深雕、镂空雕、立体雕,小电钻可以代替部分手工,雕刻的表现力更强了”。

( 砚矿石 )

( 砚矿石 )

如今胡震龙和儿子胡迪、胡笳,女婿王祖伟等都专事砚雕,在某种程度上,曾经以集体经济形式兴盛过的砚雕厂,如今在歙县又回到了类似古时的个体作坊。胡笳1979年进歙县工艺厂雕砚,发现市场经济开放后,四处搞销售的业务员最早干起了私活。“业务员脑子活,他们把客户要求定型砚台的订单给厂里做,定型砚台制作很简单,效益差些。那些要求随行加工的高级砚台,业务员找技术好的人自己在家做。”发展到上世纪90年代,歙县工艺厂只剩下设计能力差的女工人,专做简单的定型砚台,有能力的工人各自出去揽活,收入远远高于工资。而在龙潭工艺厂带徒弟的柯崇,名气渐大后也在歙县开了自己的“砚林轩”,创作更自由,他利用自然文饰设计的“九龙朝阳”砚被美国纽约华人艺术馆收藏。歙砚的价格近年来一直看涨,从几十、几百元到极品的几十万元不等。

砚台雕刻有制砚者鲜明的个性体现,一旦私人作坊兴盛,砚雕师的思维反而不受束缚,技法发展极快。而私人作坊的日渐兴盛,对集体的老厂子打击更猛。胡笳说,“现在工厂的砚雕水平,有些还停留在上世纪80年代”。1999年歙县工艺厂因为不景气被私人买断了改制,“那时候剩下的上好老坑石料,一共才卖3万元。有个工人将石头买了,现在好的老坑石料一块就上万元,他只用在家坐着数钱了”。

( 绩溪上庄承文堂胡开文墨厂,工作台上修整出来的是胡开文的品牌产品“金不换” )

( 绩溪上庄承文堂胡开文墨厂,工作台上修整出来的是胡开文的品牌产品“金不换” )

如今走在歙县,制砚的私人作坊极为兴盛,最为简单的甚至可以一人成店。对于众多游客来说,歙砚更是把玩的精致石头,已不太在意古代文人追求的发墨效果。在斗山街做砚雕的孙鸿宾说,如今的砚雕在材质、技艺上肯定达到了鼎盛时期,但是越来越缺乏古代的文人制砚大师。文人名士制作的砚台,配上自己的诗作题字,在古代是一绝。清代曾经在歙县县丞的高凤翰以及著名书画家、鉴赏家汪启淑、汪扶晨等既能琢砚、也自为铭刻,都是琢砚名手。

且不说古人才艺更全面,71岁的程明铭虽然终身做地质勘探,但又是新安派画家,也擅长写作,一生爱石,被朋友称为“石痴”。程明铭退休后回到歙县养老,将居室叫做“山野书屋”,作画写书自得其乐。胡震龙也是琴棋书画皆通。“现在多数作坊产生的是匠人、生意人,没什么文化修养,作品的匠气很重。”随着歙砚流行,行情也一路看涨,“本地一些年轻人愿意学习制砚,总比出外打工强,这门手艺是不用担心失传了”。

徽墨作坊的两个样本

“万山不许一溪奔,拦得溪声日夜喧;到得前头山脚尽,堂堂溪水出前村。”南宋诗人杨万里这首诗赞美的就是绩溪上庄美景,这也是胡适为人挥毫泼墨时经常引用的一首称赞家乡的诗。上庄是徽墨比较集中的产地,所谓集中,也只是这里有着三家几十人规模的小工厂和一些更小的家庭作坊。

在上庄桥头的“瑞川阁”,38岁的程朝晖继承了父亲的“胡开文墨厂”。据说程朝辉是胡开文的第八代孙,但是其实在整个古徽州府的地带,如今已没人在意墨厂的牌子是否为正宗嫡传。清代制墨名师胡开文和曹素功,后辈曾将墨庄开到上海,兴盛一时,如今子孙们四处分散。“制墨是个低利润的苦差事,哪里还有后人愿意回这里开墨庄。”古人集历代经验而成的制墨艺术,在一些小厂子里变成了养家糊口的粗俗劳作。

程朝晖的墨厂设在自己家里,说起制墨的生意,他总有些提不起劲头。“我们三四个墨庄一年的收益,还没有旁边玩具厂一个月的产值高,勉强糊口而已。”而做墨的周期极长,“一般大小的墨也要晾半年,资金周转起来非常慢”。

走进制墨的区域,仿佛到了煤矿,四处墙壁全部被烟熏得黑漆漆。古人多烧松树来取松烟,黄山的古松色泽肥腻、性质沉重,制出的佳墨“丰肌腻理、光泽如漆”。历代制墨名匠各有讲究,比如五代十国时期的李延之墨,据说松烟1斤之中,用珍珠3两、玉屑龙脑各1两,同时和以生胶,捣10万杵,得出佳墨“其坚如玉,其纹如犀”,“放在水中三年不坏”。宋代的沈制的墨被称为“十年如石,一点如漆”,他取古松烟,每视烟而煎胶,胶成再和烟,无一滴多寡。由于沈的方法无文字记载,他制墨的特点又在于“以意用胶,墨无定法”,手艺在他死后失传。

除了烧松树取烟,古人还有桐油取烟的方法。曾在旌德县胡开文墨厂工作过的胡连成说,烧桐油的工人非常苦,所谓烧烟,实际上类似于古人点灯。灯草在桐油中燃烧,上边扣上玻璃或陶瓷盖子,每过十几分钟工人翻开盖子,将上边的桐油烟刮下来。“烧烟的房子是密封的,不能透气,烧桐油的小碗沿着墙四周摆开,工人站在中间,娴熟地翻动碗盖。一圈翻完,第一个小碗又能取烟了。”烧烟的师父全身漆黑,只看得出两个眼珠子咕噜咕噜转,每月收入比其他工人高三四倍。

但是对于想扩大生意的墨庄来说,烧烟的成本极高,收益又低,“8斤桐油得不到1斤烟”。程朝晖说,一般小墨厂早已不自己烧烟了,直接买来成袋的松烟或桐油烟,再和以动物胶或明胶。机器在搅拌的时候能够代替人工,省力不少。做好的墨块放在阴凉通风的房子里,在半年时间里,工人经常给墨块翻面,防止它们干裂变形。程朝晖生产的墨卖价不高,“那些日本学生用的墨,一两才卖他们一块多钱,完全是小本生意”。现在正赶上收稻子的农忙季节,工人们回家变成了农民,小工厂则停产半个月。在程朝晖看来,做墨多少是无奈的选择,并不比开小饭馆更有意义,古人制墨的故事对他来讲也毫无兴趣。

在绩溪县城制墨的冯良才被评为中国工艺美术大师,对制墨则相当讲究。2005年澳门博物馆纪念明代书画家董其昌,邀请冯良才制墨。50岁出头的冯良才从小在墨厂长大,外公石原棠是明末清初曹素功制墨坊的墨工,父亲冯志松少年即在上海曹素功墨庄学艺。他发现董其昌的墨黑、沉、厚重,到上海博物馆去反复看董其昌的作品,花了一年时间来调整配方和工艺。“这批墨出来后轰动了,改变了很多人对松烟墨的看法,它的表现力非常好。2006年中国国家博物馆将这批墨收藏,这是国家博物馆在建国之后第一次收藏墨。”

冯良才的墨厂在绩溪县城的中心地带,对记者的探访,他显得相当谨慎。早年间冯良才只研究制墨,自己并不动手,但是“往往配方一出来,别的墨厂就效仿”。2000年他建立了一个“密室”,所谓密室,只是普通的用来制墨的三间屋子,但是除了冯良才和他的表弟外,其他人一律不许进入。“做这一行配方是保密的,没有办法,它还是我谋生的一个饭碗,必须要保住。”“多数高档墨都是我亲手做的,连大锤都是我自己抡的。”

在墨厂内,点烟车间已经用机器点烟,工人用胶与烟配合其他材料,调成的墨块类似面团,经过大锤千锤百炼后再进墨模里定型。冯良才说,不同方式制成的墨大不一样,松烟墨表现力很沉稳,灰色好。油烟墨比较妖,鲜亮突出,画的层次好。“墨的好坏,制墨人最清楚,使用者只有用了之后才会明白。普通人可以看看墨的表面来判断,又黑又亮的墨大多含碳黑多,是差墨;好墨表面反而是发灰的。”

上世纪70年代,上海几所大学也联合起来进行研究,想化验出制墨原料油烟的成分来人工合成,对墨里的成分、材料等等都做了分析,“配方也拿出来了,用光谱仪也好,用纳米材料的炭粉也好,可是制作出来的墨并不是那么回事”。祖父、父亲留下一些古人制墨的资料成为冯良才研究的内容。“我这五六年正在研究汪近圣的墨,他是徽州‘清代四大墨家’,用他的墨写出来的字有火气,特别厚重。”冯良才最初只是研究古人制墨,可是看古书却无法与写书人对话,“后来发现古书也有很多误区,厂家、商家的经验,最后是通过历代文人记载下来的,必有疏漏之处。”于是不断做试验来辨别真伪。

古徽州盛行的一种药墨名曰“五胆八宝”,五胆包括熊胆、蛇胆、猪胆、青鱼胆等,八宝有羚羊角、犀牛角等。绩溪本地老人,还记得小时候如果得了皮肤病或口内生疮,一擦药墨就有效。如今也有厂子生产药墨,但是已经大打折扣。“这里边的多数东西已经取不到了,有些东西用人工合成来代替。”多数人知道古人制墨用中药,但是并不知道具体配方和效果。冯良才试着往原料里边添加中草药,他就像一个充满好奇心的老中医一样,将不同的草药添加到制墨原料中,试验各种效果。“中草药对于墨色的表现力作用很大,有的能使墨色增黑,有的能增厚。”

5年以前,冯良才几乎只做国外市场,“日本、韩国,还有东南亚的一些国家很讲究用墨”。他感慨日本政府把制墨业列为传统产业加以保护,不仅不用纳税,还有政府津贴。文化部门也重视书法教育,将书法列为学生的选修课,甚至是必修课。最近5年他发现,国内用墨的高端市场发展很快,“很多名人用墨习惯不一样,谢稚柳对墨很讲究,总是让我精益求精。陈佩秋对墨无所谓。李可染先生的夫人好用大墨,每条得4两以上。大墨非常不好做。古人小墨5钱,1两就算是大墨了。高式熊用墨汁居多,他的墨汁是我用纯油烟给他配置的,成本特别高”。

现在国内的高端市场越来越大,墨厂联系销售的老师傅拿出地图,画上红圈的地名全部是卖货的地方。“我发现经济越发达的地方,用墨的人反而越多。江浙、山东、北京、上海用墨的人越来越多。”

冯良才非常佩服古人,一代代总结出来的经验,确实有其特殊之处。古代制墨者不少是退隐还乡的达官显贵或爱墨如宝的文人。“国内不少人说我做的墨最好,其实我自己清楚,比古人差远了。古人制一块好墨,是不计代价,不厌其精的。一块好墨也许需要等待一年,用心去调配,今天的人早已没有这样的心境了。”冯良才的墨庄每年纳税十来万元,这也几乎是当地效益最好的墨厂了,老冯说制墨好像修炼武功,到了一定境界后,“往往几个字就能点破的东西,要琢磨几年才能悟到”。他的独生女在外地读大学,“我是绝对不会让她来做墨的,又脏又苦,挣钱也少”。

宣纸县城

位于皖南中部的山城泾县,地处黄山、九华山、太平湖“两山一源”间。李白当年名句“桃花潭水深千尺,不及汪伦赠我情”的桃花潭正在泾县境内。从绩溪去往泾县,刚刚到达南部山区的乌溪镇,就会看到两边的高山从山脚到山腰覆盖着大片平整的白色,好似有人撑起巨幅帷幔,与周围的绿色山体对比强烈,甚为壮观。出租车司机自豪地向外来人介绍:“你们知道宣纸是怎么做出来的吗,那可是要在山里晾晒一年的!”山脚下的乌溪镇是我国最大的宣纸厂——红星宣纸厂所在地。

外来者往往会被吓倒,以为巨幅白幔是一张张宣纸覆盖而成,“一张纸要做一年?还要以大山为晾衣架,日晒雨淋等一年?”其实司机也只是一知半解,及至找到制纸行家,才知道满山遍野晾晒的是宣纸原料——青檀树的树皮和燎草。燎草就是当地高秆稻穗的秆儿,这里河谷沙田所产稻草较普通稻草的成浆率高,纤维韧性强,不易腐烂,特有的青檀树树皮长纤维与燎草的短纤维结合,才能生产出“千年寿纸”。

燎草需要工人们像腌制咸菜一样,反复用石灰和碱蒸煮,然后摊开在山上晾晒,使其日光漂泊。一年需要几次把燎草收起来,再次蒸煮后晾晒,“经过一年的日晒雨淋,燎草才会变成白色,就像做好的面条一样”。有经验的工人才知道怎样将每一道工序与天时地利相配合,“就像厨师炒菜掌握火候一样,造纸也凭经验,下多大的雨、下几场雨之后再收起来蒸煮,晾晒到什么程度为最佳,都有讲究”。而晾晒的石头必须无色不带泥,也不能太光滑,“光滑的石头堆不了原料,石头若有色,怕日光晒了后起化学反应,燎草就会变得不够白”。

制造宣纸的技术据说最早始于蔡伦的学生孔丹,他为了纪念老师,想找到特别理想的白纸给老师画像,后来发现被水浸蚀得发白的青檀树,利用树皮造出了宣纸。这段传说并无史实来印证,不过在泾县,造纸的传统一直没有中断过。

清朝时期宣纸的生产已颇具规模,邑人赵廷挥《感坑》诗中“山里人家底事忙,纷纷运石垒新墙;沿溪纸碓无停息,一片舂声撼夕阳”,就是当时繁荣兴盛的写照。泾县小岭十三坑,处处建棚造纸。宣纸生产离不开山泉,当地人就倚着泉水造纸。造纸是十分辛苦的活作,宣纸的制作工序大致可分为十八道,如果细分,则可超过百道。经过浸泡、灰掩、蒸煮、漂白、打浆、水捞、加胶、贴洪等十八道工序,历经一年方可制成。不少老工人长年在山涧边捣纸浆,被长期高频率的单调声音震成耳聋。

小岭人曹光华祖辈代代造纸,他也从小跟着父母在山里造纸。造纸离不开本地特有的山泉,此地山泉为中性,不偏酸不偏碱,“人喝了之后没有特别的益处,但是对纸特别好,因为泉水不含特殊的矿物质,做出来的纸也不受外界环境的影响,千年不坏”。

曹光华说,好的宣纸讲究“白如春云、柔如绢、润如玉”,纸浆里的檀皮要向春天的云彩一样,一朵一朵;宣纸捏起来非常松软,但是手一放下它立即恢复原形。即使百折之后,用热水烫一下立即平整。“这是因为纤维经过了一年的日晒雨淋,纤维弹性非常好。”

很多书画家讲究用纸,也讲究用墨,却疏忽了墨与纸的配合,“再好的纸,也要会用的人才用得好”。曹光华说,纸里边纤维的纵横比差,决定了纸的透气度和润墨程度,“墨既要吸得上去,也要化得开”。而纸里边纤维的不同,也决定了墨的走向,“墨应该在纸上呈圆形来跑,不能是放射状,也不能竖向的墨跑得快、横向跑得慢。如果水在纸上比墨扩散得快,那么水和墨也不能融合在一起”。所以一张符合使用者要求的纸,是要通过控制宣纸一年的生产工序,才能做到的。

清代以前的宫廷画家擅长小写意的山水画,“其实小写意的风格与宣纸不太协调,宣纸不太适合画过于精细的写实”。古时画家多在宣纸上涂一层矾或颗粒极细的豆浆,堵住纸的一部分缝隙,增加宣纸的密度。现在通过科研,将宣纸的生产确定了32个物理指标,“造纸的人要理解书画家的用意,这样才能生产出最合适的纸”。在曹光华的办公室墙上,挂着一幅冰雪山水画,层层叠叠的雪极有立体感,“这是用三层宣纸画的,感觉雪浮在纸上,一层的纸可达不到画家想要的效果”。

比如一幅人物画,纸应该厚薄适中,人物骨架部分画家一般用线条来勾勒,其他地方则泼墨,“纸的密度若太松,本来只准备画一毫米的线条,一笔下去却成了两毫米。纸若太密,泼墨部分又没有效果了”。对于书法家来说,宣纸也大有讲究。写篆书和隶书时,纸应该稍微偏厚,这样墨才能沉得下去,字写在纸上好似浮了出来,有立体感。写行草,狂草的人,则应用表面光滑的薄纸,“不然一个字写不下来就得加墨,写字人的情绪就断了”。范曾、冯大中等专门定制自己的宣纸。日本人来试纸也非常讲究,专门从日本带来水和墨,让日本的书画家来试,等墨干了后再反复看效果。

宣纸大师周乃空与曹光华合作建造双鹿宣纸厂,厂子里正因为建造排污设置而停产了。在双鹿宣纸厂附近,分散着不少更小的家庭作坊。从外地买回纸浆后直接制作,“其实不是宣纸,一刀四尺的纸只卖几十元,若是宣纸,成本都回不来”。曹光华说,现在泾县每年出产几千吨纸,真正的宣纸不足一千吨。“一般小作坊哪里等得了一年的时间,几天就生产一批纸。”

整个泾县生产宣纸的厂家变得弥足珍贵,以至青檀树原料并不紧缺。曹光华说,比起原料,反而是劳动力更缺,“造纸很辛苦,工资又低,年轻人宁愿外出打工”。工人们要站在纸浆池边,用竹帘一张张地捞纸,压出其中的水分后再一张张糊到火墙上烤干。可是如果把造纸工人的工资提高,“那我一刀纸就得卖上千元了,又有多少人愿意买呢?”曹光华说,今天的造纸手艺在科技控制上更先进,但是很多需要人力的工序上没有古人那样精细。“古人将稻秆上的残枝去掉后再晾晒,可是摔打稻秆的粉尘对身体不好,现在没人愿意干这样的体力活了。”说起手艺的传人,曹光华说自己将儿子送到了法国读书,“他学经济管理的,肯定不会回到这个小地方,赚钱也辛苦”。 砚台徽州曹光华文房四宝宣纸歙砚艺术尾声造纸原料传奇文化造纸术