殷承宗:我经历的钢琴“革命”年代

作者:李菁(文 / 殷承宗 李菁)

( 2005年7月22日,殷承宗钢琴协奏曲音乐会在上海东方艺术中心举行,殷承宗(右)与指挥家陈燮阳答谢观众 )

( 2005年7月22日,殷承宗钢琴协奏曲音乐会在上海东方艺术中心举行,殷承宗(右)与指挥家陈燮阳答谢观众 )

鼓浪屿的童年

我的钢琴之路与很多人不同,12岁前,我几乎没有受过任何正规的钢琴专业训练。

1941年我出生在厦门鼓浪屿,那时小岛是外国租界,有13个外国领事馆。我们小时候都在教会小学,听到很多教堂音乐,无形中就受到了西方音乐的影响。此外,抗战胜利后,很多留美、留英人士回到鼓浪屿,使岛上文化也一度兴旺。他们中不乏音乐爱好者,经常开家庭音乐会,我们小时候都趴着窗子看,有弹钢琴的、拉小提琴的,这样的氛围对我的钢琴之路有潜移默化的影响。

3岁那年,我的姑夫林文庆——他是被陈嘉庚请来的厦门大学第一任校长——离开厦门去新加坡前,把一架钢琴留在我们家里一段时间,我与钢琴的第一次接触是从这时开始的。姐姐们会弹,我也跟着学一点。六七岁临解放时,我的同父异母哥哥从上海去香港,说是把钢琴“暂存”在我们家,但走了以后再也没回来,就这样,我算拥有了自己的第一架钢琴。

母亲是父亲的第二个太太,童年时父亲的大太太——我的“大妈妈”还在大陆,她很有钱,我替她摆鞋子,她给了我2美元。我用其中1美元跟教堂里牧师的太太学了1个月的琴,另1美元买了给儿童学琴的谱子。我很小就对钢琴感兴趣,小时候听唱片,虽然还不识谱,但我会在钢琴上试着找那些音。我还喜欢即兴演奏,客人来的时候就跑上去表演一段,直弹到被别人轰下来为止。每当高兴或不高兴,都想用钢琴来表达。

( 1971年电影《钢琴协奏曲黄河》剧照,图为殷承宗弹奏钢琴、李德伦指挥、中央乐团协奏 )

( 1971年电影《钢琴协奏曲黄河》剧照,图为殷承宗弹奏钢琴、李德伦指挥、中央乐团协奏 )

一直到9岁之前,我都是自己在摸索。9岁那年,姐姐们想给我开一个独奏音乐会,一是想鼓励我,二是可能也想挣点钱。为此,她们给我找了个老师,算正规教了我几个月。我真的很喜欢,也很用功,把家里的琴弦都弹断了。姐姐一气之下把琴锁起来,中午放学休息,我就跑到人家练。那时我在岛上已经小有名气,9岁能开独奏会的孩子并不多,所以“九龄幼童殷承宗钢琴独奏音乐会”手写海报贴出来不久,300多张票一下子就卖光了,这次演奏会的门票一下子把家里9个兄弟姐妹的学费都解决了。演奏会节目单现在还保存着,我当时弹的是舒伯特《小夜曲》、《军队进行曲》;肖邦的圆舞曲;还有我自己编配的《解放区的天》之类的革命歌曲。

周围很多人跟家里人讲,一定要让我走这条路。我也暗暗对自己说:一定要走出鼓浪屿。可在那个时代,要走出来,谈何容易?父亲已带着大妈妈去了香港,母亲带着我们9个孩子在内地,姐姐们中学毕业就工作养家。那时我参加了许多社会上的工作,比如在合唱团弹伴奏。厦门音协对我很好,1954年上海音乐学院附中招生,他们资助了我25块钱学费。

( 1998年,殷承宗在美国亚特兰大演出《黄河》 )

( 1998年,殷承宗在美国亚特兰大演出《黄河》 )

母亲起初不同意,她舍不得我走,我安慰她说:你哭一天就会把我忘了,于是一个人拿起箱子扭头就走,不敢回头。但一上了船,我就先大哭起来。

那时候厦门还是前线,台湾的飞机经常飞过来,一炸就十几个小时,我们小时候常在战壕里爬来爬去。福建一寸铁路没有,要先坐卡车出来,头上还戴着树枝编成的帽子以便隐蔽,飞机来了要赶紧躲。我一直生活在岛上从来没坐过汽车,所以一路上晕车晕得厉害,吐得一塌糊涂。出门时全部行李是一个小箱子和一把伞,吐得我最后把伞丢到哪里也不记得了。

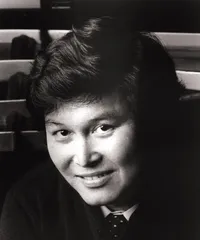

( 殷承宗 )

( 殷承宗 )

在卡车上颠簸4天到了江西上饶,才看到火车。再坐一天火车,终于到了上海。那一年我只有12岁。

附中的生活一开始还是有点辛苦,那一年正好是苏联从莫斯科派专家来,苏联老师谢洛夫给我的功课非常难,他又是第一位派到中国的专家,每堂课都有很多人来观摩,所以每堂课都等于在表演一样,中学期间我跟过4位苏联专家。这几年的专业化训练,为我一生打下了非常扎实的基础。

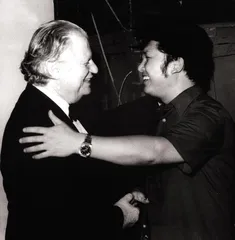

( 1981年,殷承宗在北京与美国钢琴家尤金·李斯特见面 )

( 1981年,殷承宗在北京与美国钢琴家尤金·李斯特见面 )

出国比赛之路

1958年,我第一次赴罗马尼亚参赛。由于刚更换老师,没足够时间准备,仓促上阵,没能拿到什么名次,但已经在实现自己梦想的路上走了第一步。

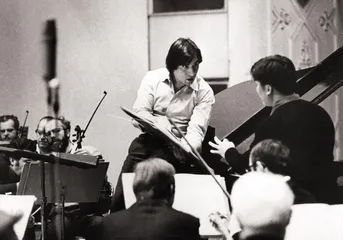

( 1973年,殷承宗与美国费城交响乐团合作,尤金·奥曼蒂指挥 )

( 1973年,殷承宗与美国费城交响乐团合作,尤金·奥曼蒂指挥 )

1959年,我去维也纳参加第七届世界青年联欢节钢琴比赛,以前的联欢节都是社会主义阵营,到了这一届已经是国际性质,当时我演奏了贝多芬的《热情奏鸣曲》和李斯特的《塔兰泰拉舞曲》以及莫扎特和舒伯特的作品等,10位评委全部给了满分,拿到了第1名。

在上海音乐学院附中时,我已被苏联专家挑选进留苏预备部。1960年,我如期去列宁格勒音乐学院留学,那时候留苏的人特别少,而且政审特别严格。两国关系恶化后,又裁掉了一半人,最终去成的人屈指可数。我是直接从附中挑出来年龄最小的一个。其他都是从大学里挑出来的,专业全部停掉,突击俄文一年。我因为要参加比赛,并没有停掉专业课,而是又给我找了一位俄文老师,专为我补课。去进修的还有盛中国、郑小瑛、林耀基等。

( 1973年,殷承宗与维也纳爱乐乐团合作 )

( 1973年,殷承宗与维也纳爱乐乐团合作 )

从我的个人经历,早年时到上海令我眼界大开,青年时期到了列宁格勒,眼界又为之一变。列宁格勒音乐学院是当时苏联最老、最大的一所音乐学院。柴可夫斯基是从这里毕业的,肖斯塔科维奇那时也在,我至今还保留着一张与他的合影。

我们去的时候,中苏关系已经开始恶化,“九评”出来后,关系彻底破裂,我们也成了最后一批留学生。第一年要上政治课,我们的俄文本来就不好,还要随时准备跟人家辩论,真的很吃力。除此之外,还一天到晚让我们发宣传小册子。我的苏联导师在中国教了我3年,对中国比较有感情,离开中国时候周恩来总理还给他发过奖,但我们时常辩论也挺伤感情。他说,算了,我不跟你讨论政治,你就好好练琴吧!

( 1968年人大小礼堂,周总理接见殷承宗 )

( 1968年人大小礼堂,周总理接见殷承宗 )

1962年,我代表中国参加在莫斯科举行的第二届柴可夫斯基钢琴比赛,这是当时规格最高的国际比赛,第一届获第1名的选手是美国人,回国后乘敞篷车在纽约百老汇街头受到了夹道欢迎。我那时还小,也不知道害怕,比赛进行了3轮,要弹两个协奏曲。第一轮之后我的呼声最高,比赛结果一直争到了半夜,据说半夜报到赫鲁晓夫那里,定下来第1名给了苏联选手,我成了亚军。

在苏联原定的计划是学习5年,1965年结束。1963年,我们这批学生回国“反修学习”,我从这次比赛回来后,就被以“要保护”的名义留在国内,转而进中央音乐学院。我后来才知道,不让我继续去苏联的原因是怀疑我要“叛逃”。

( 1963年除夕在中南海,毛主席接见殷承宗 )

事情是这样的,有一次,我半夜跟随老师去排练,练到凌晨二三点,回来后敲门敲不开,看门的睡着了,列宁格勒特别冷,零下二三十摄氏度,我赶紧到街上打个电话,打车到老师家,当晚就住在他家里。有人就打了小报告,说我要叛逃。此外,还有人曾怀疑我要跟导师的女儿结婚——我与导师的关系确实很好,他带了我六七年,上世纪90年代时我还去俄罗斯看过他——这些事情还是我在“文革”申请入党时才知道的。

也许是因为此前出过“傅聪事件”,国内对我们出国学琴的比较敏感。70年代我去罗马尼亚参加演出时,有专人“保护我”,天天给我换房间,后来干脆有一个北京市公安局的人天天跟我住一起。

( 1950年,殷承宗在厦门鼓浪屿首次钢琴独奏会 )

( 1950年,殷承宗在厦门鼓浪屿首次钢琴独奏会 )

挽救钢琴

我带着一腔梦想从苏联回国,踌躇满志想大干一番,但一回来就彻底傻了眼。

( 1947年,殷承宗一家在鼓浪屿的全家福 )

( 1947年,殷承宗一家在鼓浪屿的全家福 )

从大跃进开始,就有一种论调,叫“亡琴论”,说钢琴是西洋的、资产阶级的东西,工人阶级不喜欢,不能为革命服务,应该砸烂。加上学钢琴的人大多有点“洋”背景,出身不好,钢琴更是难有抬头之日。那时古典东西演奏得很少,很多曲子都不能弹,拉赫玛尼诺夫的作品更不能弹,理由是他背叛祖国,十月革命后出走西方。就让我们弹民族的东西,我们就改编一些民歌、革命歌曲之类,也很肤浅。

1963年,有人写信上报毛泽东,说中央音乐学院搞资本主义,毛泽东批了著名的八个字:古为今用,洋为中用。为了了解当时文艺界的情况,这年12月31日,特地在中南海安排了一场小型音乐会。节目是江青亲自去中央音乐学院选的,当时中央音乐学院去了一批人,唱歌的叶佩瑛、郭淑珍等,弹钢琴的还有刘诗昆。我开始准备的是吴祖强、杜鸣心创作的《鱼美人》,但上头的意思,是要我演奏自己写的作品。

当天我的演奏被安排在最后一个节目,中、外作品各一首,第一个作品是弹自己改编的《秧歌舞》,另一个作品是肖邦的《诙谐曲第二号》。结束后,毛主席把我叫到他身边的座位上,他的湖南口音很重,加上我紧张得要死,基本没听懂他的话,还是旁边的记者做翻译,我才知道他是鼓励我研究民族的东西,多搞创作,把中国古典民族的东西用钢琴来表现。当时刘少奇还在,肖邦的那首作品节奏感很强,刘少奇知道我是厦门人,还开玩笑说:“这个曲子怎么那么像金门打炮声?”

毛主席这次接见,虽然让我颇受鼓舞,但并不能改变钢琴的尴尬处境。不久,我就到通县参加“四清”,半年多没弹琴,天天参加劳动,手都硬了。我们要求送琴到乡下,这样白天劳动,可以晚上弹琴。

1966年“文革”开始后,“亡琴论”再一次总爆发。北京、上海等许多城市的钢琴都被砸了,或者被没收,集中锁在某一地方。当时北京一些教堂里,钢琴堆积如山。我很不服气,那时一个很朴素的想法是,一定要证明中国的老百姓仍然需要钢琴,钢琴还是可以为这个时代服务的。

那时北京有很多“毛泽东思想宣传队”到街上唱歌、跳舞,我也想抬架钢琴出来演出。因为1967年5月23日,中央要在人民大会堂召开“纪念延安文艺座谈会25周年大会”,我想尽量在“5·23”之前搜集些“革命群众”的意见,在这个大会之前能把意见传上去。我组织了一个小乐队,决定把“舞台”放到天安门。那一天,卡车拉着钢琴走到南池子附近就不许继续前进,于是我们4个人抬着钢琴,一直抬到金水桥边开始演奏。那时候年轻气盛,什么都不怕。

第一天就一两百人看。因为我得奖时《人民日报》还发表过社论,标题是《殷承宗的手》,说我先天条件不好,但如何刻苦等,所以北京还有一些人知道我,一些高校学生听说我要演出,也跑来看。

第一天我弹了《农村新歌》和一些革命歌曲,然后让工农兵群众随便点歌,有点毛主席语录歌的,有点《抬头望见北斗星》的,有点《我们是毛主席的红卫兵》的等等,我还边弹边唱。当时有位观众提出,能不能用钢琴弹段京剧。我开始想,这怎么可能呢?京剧那么复杂,唱念做打,单单是伴奏的打击乐,那也不是一个钢琴就能拿下来的。但既然大家有这样的要求,为什么不试试呢?我当时对京剧一窍不通,但中央乐团已搞了交响乐《沙家浜》,我对这个剧的曲调比较熟悉,凭记忆回去后连夜写了《沙家浜》沙奶奶斥敌那一段。第2天找了个会唱的人,到天安门又弹又唱,效果不错。到了第3天,观众已经有上千了,现场反应很热烈,几天后给乐团的信也多得不得了。大家都很兴奋,觉得这是一次“革命行动”。这段时间我们抬着钢琴,架个麦克风,到北京街头、工厂,到处演出。从周围的热烈反馈中我得到了一个结论:中国人需要钢琴。于是,写了很多材料递上去,上面传话来,希望我们能搞些创作。

于是我就找了一拨清华大学的学生,到中央广播乐团搞创作,准备国庆演出。清华的学生很会写词,我和他们讨论写什么,最后决定写红卫兵题材的,歌颂红卫兵嘛。我们写了一个很长的钢琴交响诗,叫《前进!毛主席的红卫兵》,有钢琴,有唱的,而且是京剧曲调写成的,乱七八糟大杂烩。唱歌部分找来歌唱家邓玉华,但邓玉华不怎么懂京剧,我们把刘长瑜找来辅导她。在准备的那场演出中,《前进!毛主席的红卫兵》作为重头戏,放在下半场,前半场的节目有刘长瑜唱的京剧,我想试着用钢琴为她伴奏,于是晚上我连夜写了《红灯记》的前3段,第2天找刘长瑜来合,觉得效果不错。

1967年国庆节,我们在民族文化宫演出,结果那一台节目什么东西都没留下来,就这个钢琴伴唱《红灯记》轰动得不得了,我还写了一个京剧《咏梅》,现场就炸了。大家觉得形式很新颖,艺术质量也比较高。无论京剧还是钢琴,都非常正宗。“中唱”的一个编辑听了,他们也在找节目,就决定给这个节目录音。

1968年6月30日深夜,我被突然告知,我创作的钢琴伴唱《红灯记》将作为建党47周年的特别献礼在全国广播。7月1日,钢琴伴唱《红灯记》这个“洋为中用”的新艺术形式,特别献礼,在人民大会堂演出,当时毛泽东、林彪等都出席了。第2天,《人民日报》在头版头条以特大字号通栏报道了这条新闻,“新闻联播”都报了这条消息,那时钢琴已被禁锢多年,大家突然在“新闻联播”里听到了钢琴声,都兴奋得不得了。中央音乐学院钢琴系的学生,兴奋地上天安门广场贴标语,庆祝钢琴重新获得新生。不久,中央新闻电影制片厂还拍成影片在全国公映,一时全国轰动。

钢琴伴唱《红灯记》能出来不是偶然的,而是有长期的积累。那时为了捕捉京剧的味道,我天天去人民剧场,连着看了一个月《红灯记》。《红灯记》的台词甚至锣鼓点我从头到尾都能背下来。从另一方面,我要是没有以前西洋钢琴的底子,也不能为这种纯民族的音乐配出钢琴来。

从《红灯记》到《黄河》

钢琴伴唱《红灯记》虽然获得了成功,但我想,钢琴毕竟不是主角,钢琴要想自己站住,一定要有一部自己的协奏曲。那时我们也曾写过很多作品,比如改编毛主席诗词《蝶恋花》,“文革”期间又写过《红旗渠》、《歌唱祖国》,但也许因为选材有问题,这些作品都没能站住。

改编《黄河》倒没有特别大的难度,《黄河》大合唱本身题材和写法就比较现代,不像改编《红灯记》跨度那么大。另外,这部作品本身也是久经考验的中国最优秀作品之一,家喻户晓,非常有生命力。它虽然诞生于抗战时期,蕴含的民族情感却可以跨越年代。

为了创作《黄河》,我们当年还去陕西、山西体验生活,在黄河边上体验当船夫拉纤背包,还记得黄河的水特别急,要摆渡过去跟拼了老命似的。这样的艰苦,我们实打实地体验了一个多月。这个经历对创作《黄河》确实有帮助。《黄河》的第一乐章都是那些经历的呈现,比如壶口瀑布、纤夫拉船等,现在有很多人都在弹《黄河》,但有的人弹不出那种味道,在我看来就是没到过黄河,缺乏这种切身体验。

可以说,《黄河》第一次亮相就非常成功。尤其是1970年2月,周恩来总理及中央政治局全体成员在人大小礼堂审查我们节目,大家很激动,我记得在“保卫黄河”最后一段时候,鼓皮都被打破了。总理一直打拍子,最后他竟振臂高喊:“星海复活了!”

我很小时候,周总理就听过我演奏,1956年第一届全国音乐周开幕式在北京中山公园音乐堂,我演奏了丁善德的《儿童组曲》,当时我还戴着红领巾,总理就记住我了。1959年,我回国时,他还记得我,他说:你应该17岁了!总理特别喜欢《洪湖水,浪打浪》。他以前有个观点,认为钢琴没法民族化,听了我演奏的《农村新歌》、《洪湖水,浪打浪》等之后,他觉得钢琴民族化有希望了。

当年“五一”,《黄河》在民族文化宫公演,但那一次,还出了意外。

那次演出,第一个节目是我弹《红灯记》,弹到最后一段,我在台上突然把腰扭了,疼得脸煞白,根本不能动,站都站不起来了。工作人员赶紧关上大幕,把我抬下来,本来下一个节目就是演《黄河》,怎么办?临时找人也不行,他们没有练过,不敢上。后来临时决定让《沙家浜》先上,把我拉到民族文化宫后面的邮电医院打麻药,拿绷带把我的腰整个缠起来。

1小时后,我回到舞台上,工作人员给我搞了一个有靠背的凳子,说如果不行,赶紧躺下去。乐队那天合作出奇的好,所有人都盯着我,害怕我出事儿,但我还是坚持下来,观众也知道我出了问题,演出结束后,他们的反应也特别热烈。演完后我被抬下去,3天都没起来。

从1968年钢琴伴唱《红灯记》,到钢琴协奏曲《黄河》出来,是我最“红”的时候。那时我都不敢上街,因为会被很多人认出来围着看。火柴盒、香烟盒、玻璃杯、毛巾上都有我和“李铁梅”的头像,还有专为此发行的邮票和明信片,甚至公共汽车上也有宣传画。很多老三届都说是在乡下看纪录片时认识我的,2000年钢琴伴唱《红灯记》重演,一个老工人拿出了他当年收集的1000多件宣传品,让我很感动。我没想到还会有人悉心保存着这些记忆,虽然它们有着浓重的时代烙印。

《黄河》余韵

某种意义,我也是在探索钢琴民族化道路上走得最远的,除了《黄河》,我们也曾尝试改编过很多中国古曲。当时花了很大力气改编的一部中国古典作品是《十面埋伏》,我们请了许多位琵琶专家到北海为我们演奏,有的年纪太大已不能弹了,我们就听他们以前的录音。像这种古曲,从隋朝就有,口传心授到今天,很多人会弹,但每人的谱子都不一样。因为以前的记谱都是工尺谱,很不规范。我们比较了各种版本,选取其中一版用五线谱来记,包括很多滑音,很多和弦,记得非常细致。再学习他们的劲头,我开始练《十面埋伏》,练得肩膀都僵住了,因为中国古典跟西洋乐器的表达方式毕竟不同,用的力不一样,很多人都不敢弹。一定要揣摩它的表达方式,它用琵琶这么弹,我用钢琴怎么表达,都需要悉心揣摩。刚开始,我让琵琶跟我一块弹,从早弹到晚,弹得手疼,但到后来就非常轻松。遗憾的是,最后审查时,《十面埋伏》没有通过,于会泳等认为“太现代了”。不过,现在却成了我在国外经常演的一个曲目。

其实我早期的音乐经历是纯西方的,对中国音乐全然不了解,但将钢琴民族化的实践让我对中国传统音乐有了很深的理解。比如要将《春江花月夜》改编成钢琴曲,核心问题是如何用钢琴体现各种民族乐器的音色,像箫、筝、鼓、琵琶等,在西洋音乐文化里找不到这些元素。现在很多学西洋音乐的人不懂得中国音乐与中国文化,而我对传统音乐的改编,恰巧成为区别于其他钢琴家的一大特点。如今我演出有时半场都是弹奏中国古曲,编成“春夏秋冬”——《春江花月夜》、《百鸟朝凤》、《平湖秋月》、《梅花三弄》以及《十面埋伏》这一套,一直在演,在国外也特别受欢迎。

从1976年开始,大概4年时间没让我上台,不能回家,每天要写很多材料。开始几年我还可以碰琴,一坐在钢琴前,我就会忘记一切。在完全不能回家的10个月里,我就在脑子里把以前弹过的东西,像巴赫、肖邦的一条一条地背。另外就是撑手,每天在桌子上划道,昨天撑到这儿,今天撑到这儿,我天天夹着吃饭的筷子,不让手缩回去。结果10个月出来以后,手反倒撑大了,以前弹拉赫玛尼诺夫的《第二钢琴协奏曲》的10度和弦还够不着,没想到后来居然能轻松地弹出来。

1980年,我爱人先以留学身份到了美国,两年后,我携女儿也一同到了纽约。初到美国的生活比较艰苦,3年后,我们住在曼哈顿音乐学院旁的神学院院长家里,交换条件是为院长家打扫卫生。那么艰苦,我也没放弃过钢琴。1993年9月,中央电视台为庆祝建台35周年,请我回来弹《黄河》。

在我人生最低潮的时候,是《黄河》鼓励我有勇气重新生活。我觉得《黄河》发出最大的光,不是过去,而是现在。如今在世界各地,《黄河》都成了我的保留曲目,可能在很多人眼里,《黄河》已成为一个符号。一部作品能被视为一个民族精神的代表,这部冼星海先生的伟大作品经我的手变成钢琴的语言,一生中能有这样一部作品,足矣。 殷承宗年代革命钢琴经历