谁在听iPod?

作者:苗炜/

( 李皓 “用苹果的产品必须小心,因为它不是那种越旧越有味道的产品,它的时尚漂亮是在全新的状态下才能体现出来。”即使平时是一位粗枝大叶的男生,李皓对苹果的产品却表现出了非同寻常的耐心,“你看这键盘下面的托,用久了就会变黄,而且擦不掉,非常难看,我特意给加了层膜,Moshi产的,要460元。iBook表面使用的是白色钢琴漆,很漂亮,但跟一本书一起放在包里,用不了多久就全花了。我的Mac Book Pro虽然是金属外壳,但是用金属的小东西砸一下就是一个坑,盖子上苹果标志旁边,碰一下觉得像是敲在三合板上,中间是空的,让人很不放心,于是我又专门买了Moshi的电脑包。”在用这个笔记本电脑之前,李皓是毁键盘型的,但脆弱的苹果机器让他敲字变得和女生一样温柔。 每次拿出现在用的Video iPod,李皓都有将保护膜扔掉的冲动,“黑色的iPod多漂亮,但是加上这个膜就没有任何感觉了,不过还是没有勇气看着它被用旧”。因为它的设计漂亮而买,却因要保护它而不能欣赏,是众多买iPod产品人的共同矛盾;产品价格过高,然而质量很不让人放心,这也是苹果爱好者的一大心病。■(董璐) )

2001年10月,iPod音乐播放器面市后,招来了褒贬不一的评论。它399美元的定价被批评为“idiots price our devices”(白痴为我们的装置定价)。6年后,iPod升级到了第6代,苹果手机就宣布降价,这引起消费者的不满。乔布斯出面解释:“电子产品的更新换代是正常的,因此总有人会先用高价钱买一个新东西,随后面临贬值。”为了安慰手机用户,他说要提供一张100美元的礼券给他们。

这个降价策略实在有点违背苹果的传统。两年前,美国一所大学的学者专门研究过电器商店的定价和打折策略,只有频繁搞价格促销,才能维持一家电器商店的竞争力。而苹果则采用以广告费补偿零售商的策略,也就是说,所有商店,都用几乎统一的价格来卖iPod,在消费电子产品频繁降价的时代,iPod不打折,这也会让消费者认为,买了这个东西是最酷的,最有价值的行为。

维珍公司的老板理查德·布朗森当年就是发现了年轻人的“酷”,才开始开维珍唱片店的,如今他发现,老式唱片店的模式该改变了。老唱片店越来越难以为继,他曾经推出维珍自己品牌的MP3,却发现根本无法和苹果竞争。

美国《商业周刊》分析说,苹果竞争对手无力阻击iPod并不难理解。竞争对手从iPod中发现了一些东西,例如一款精致的MP3播放器,以及一些采用先进、时尚设计的例子。但是,它们没有发现的东西似乎更重要,那就是销售音乐的新途径以及与之相匹配的商业模式。这种将iPod播放器、版权保护技术和iTunes音乐商店整合在一起的商业模式,重新确定了消费电子厂商、唱片公司、计算机制造商和零售商在经销过程中的力量对比。

但是,这个“整合在一起的商业模式”也并不是不能照搬,微软的Zune为什么卖不过苹果呢?索尼在MP3这里打不过苹果,现在准备在视频领域重新开战,其前景又会如何?苹果第6代产品出来后,中国一本商业杂志的编辑在仔细思考这个问题,他说没有答案,单纯的“酷”字,是难以解释这个现象的。

( Hello Kitty纪念版iPod Mini

)

( Hello Kitty纪念版iPod Mini

)

那么,我们不妨转过头来,向那些消费者提问,看看他们是怎么说的。

2004年,还在从事广告平面设计的唐飞是先使着苹果电脑,后知道iPod的。唐飞记得,中央美院那时特意给老师们配了一批处理图形用的苹果电脑,捎带手还买了一批iPod配套当做便捷式硬盘使。那时候iPod的价格和使用方式、配件导致它的用户是绝对小众。那一年,随随便便一个64M、128M的MP3就价格不菲。唐飞的iPod三代花了大概3000元。“如果你把价格除以它的容量,并不比那些杂牌MP3高太多。质量好,又漂亮,因此性价比还是很不错的。”而且圈子里的朋友都用,大家有认同感。精明的唐飞也从这里看到了商机,他就在网络上开店卖iPod机器和配件。

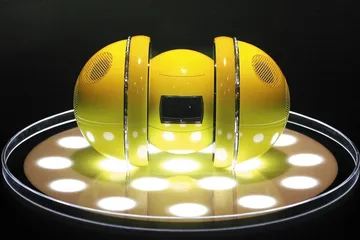

( iPod 音箱Miuro,通过“身体两侧”的圆形扬声器滚动行走 )

( iPod 音箱Miuro,通过“身体两侧”的圆形扬声器滚动行走 )

第二年就是好年景,一系列5种颜色的Mini上市,容量小,色彩鲜艳,价格相对低,很多以前觉得iPod操作系统麻烦的女生也纷纷购买。唐飞生意好的时候,一个月光靠网上卖Mini就能纯利2万元。

在中关村从事电脑行业5年的王维说:“最初,苹果的定位是小众的。搞设计、搞图形、使用苹果笔记本的人才方便使用iPod,大家会把这当做一个象征和标志。事实上,现在iPod的价格对很多人来说不再那么高不可攀了。”

( JBL 音箱 )

( JBL 音箱 )

两年多前王维和朋友一起办了一个专营维修iPod的公司,时常会遇见客户宁愿花上比买一个全新的iPod更多的钱来修旧机器。“可能当年做学生的时候,为了买这个机器省了很久的钱吧。至少也是当年对这个东西有别样的感情,不然不会这么做。”

不过,刘俊杰在iPod新款一出来后,很快就把自己原来的宝贝Mini二手转掉了。他说,价格是一个很大因素。“数码产品换代快,新品一出,旧品就贬值,我想趁着这个还能保值的时候,尽快转手出去。”机器很容易就卖掉了,他拿到转手的钱不久又买了一个二手的Nano,尝鲜过后,又立刻卖掉了,基本上没有亏什么。在二线城市里,二手iPod产品对青年们有强大的吸引力,网络上iPod的二手生意也一直很好做。

( 带iPod扬声器和基座的Lifepod包 )

( 带iPod扬声器和基座的Lifepod包 )

王维也承认iPod产品在国内数码产品中保值性能的确比较好。“我们公司有iPod产品所有系列,收藏着,情感因素是一个,保值也是一个。”他手里的一个iPod一代在市面上已经很难买到。有几个朋友找到他,想让他出让都被拒绝了。他藏iPod倒不是对iPod有什么特别狂热的感情,他只是觉得苹果的品牌在中国越来越有号召力了,收藏的市场也在变大。

iPod也让很多人开始对音乐本身产生了兴趣,开始慢慢进入Hi-Fi领域。王维的好搭档张楠就是一例。他的iPod 4G也是二手的,自己改装过。“我觉得iPod第4代的播放器效果是iPod系列里最好的,没有过多的别的功能消耗机器处理音乐的能力。功率相对大,能推得动好耳机,我每天上下班的时候都会听。这么一个吵的大环境里,iPod的机器和好的耳机真的能做到让你与世隔绝,暂时摆脱这些噪音。”他给自己的iPod加了一个“二房”(耳机功率放大器)。

( 晏鸣:我是iPod破烂王

晏鸣在iPod和整个苹果产品收藏的圈子里是个人物,尽管他在圈里的外号并不好听——捡破烂的,但他的代表性毋庸置疑。提起这个小伙子,朋友们对他大都既支持又同情,他们说他除了那个被咬下一口的苹果,对任何东西都不太感兴趣。

晏鸣住在北京一个普通小区里,不大的房子是他和别人合租的,屋内拥挤不堪。他卧室里几乎找不到可以落脚的地方,一张罩着硕大无比蚊帐的床和一个几乎要塞爆的组合柜占了屋子的2/3,另1/3就是他各式各样的苹果收藏品。这些收藏品足以证明他是个不折不扣的苹果迷:3台苹果笔记本电脑;6个不同颜色的iMac鼠标;将近50件苹果T恤;上百张各个年代的苹果海报以及无穷多的各类纪念品……这些东西更让本来就很感憋屈的屋子产生了更强烈的窒息感。

“这还不够!”晏鸣打开柜子,把他收藏的iPod宝贝一个个拿出来,“最能代表我的收藏品,恐怕还是我的iPod。”要不是亲眼看到,你很难相信是在一个普通人家里而非iPod博物馆里,从2001年发行的iPod一代,到限量版的iPod U2、iPod哈利·波特,晏鸣应有尽有。他说,“反正在我周围,倒是还没看到我这么疯狂的人”。

在所有的iPod收藏品种,晏鸣自己最得意的其实并不是限量版和特别版,真正让他找到收藏乐趣的反倒是他的iPod二代,他称之为“最艰难的收藏品”。2003年,晏鸣购买了自己的第一台iPod,那时候的iPod还停留在二代阶段。由于当时的他还没有收藏iPod的想法,只是把它当做一个和CD、MD一样的音乐消费品,于是在看到iPod三代时候,他毫不犹豫“卖掉二代投奔三代”。让他万万没想到的是,当他决定收藏iPod的时候,由于生产数量不多,市场上再也找不到iPod二代的影子了。他曾在eBay、淘宝网和各种电子设备网站上到处搜罗。“我当时想,就是2000元、哪怕3000元,只要有人卖我都会买。”晏鸣说,“可我找了1年多,就是找不到卖家。”直到今年6月,他发现淘宝上有人贴出“700元转让八成新iPod二代”的帖子,“卖家刚贴出几分钟,我就下订单了,我可不能让别人把它抢走了”。手里拿着那台iPod二代,晏鸣很是得意:“那个卖家说以后什么东西都会拿到淘宝来卖,因为这里的效率实在太高了。”

晏鸣从始至终都没把自己归类为一个音乐爱好者,“我只是一个时尚玩家,我需要的音乐并不是音乐本身,而是它传递给我的感觉”。他因此对iPod的音质表示满意,“我觉得比起音质说不定我更在乎它的外观”。尽管晏鸣始终强调自己喜欢iPod简单至极的工业化线条,但他也并不否认被符号化了的iPod同样能带给他另一重温暖,“白色的耳机是iPod的特点。在地铁里、公交车上或者走在回家的路上,当你看到身边人的领口里伸出的那个白色耳机,也许忽然间你就会陶醉于某种认同感中,你会觉得无处不在的、挂着iPod耳机的人都是朋友”。晏鸣说:“那时候iPod变成了一个符号,而我们这些人就像一帮同时给自己打上了这个符号的时代产品。”

作为一个藏家,晏鸣对iPod的感觉似乎正好代表了一类人的想法:“iPod并不完美,它有缺点、不便宜、颜色多款式也多,更新换代又快。对于收入并不算高的我来说,收藏它并不明智,但也许是因为它在我心里并不是个简单的MP3,而始终是个无法替代的符号,我才更愿意去收集它。”采访最后,晏鸣告诉记者:“在我心里,iPod代表了苹果、代表了我,甚至代表了这个时代。说白了,我就是在收集这个时代的一个符号。”■(段然)

)

( 晏鸣:我是iPod破烂王

晏鸣在iPod和整个苹果产品收藏的圈子里是个人物,尽管他在圈里的外号并不好听——捡破烂的,但他的代表性毋庸置疑。提起这个小伙子,朋友们对他大都既支持又同情,他们说他除了那个被咬下一口的苹果,对任何东西都不太感兴趣。

晏鸣住在北京一个普通小区里,不大的房子是他和别人合租的,屋内拥挤不堪。他卧室里几乎找不到可以落脚的地方,一张罩着硕大无比蚊帐的床和一个几乎要塞爆的组合柜占了屋子的2/3,另1/3就是他各式各样的苹果收藏品。这些收藏品足以证明他是个不折不扣的苹果迷:3台苹果笔记本电脑;6个不同颜色的iMac鼠标;将近50件苹果T恤;上百张各个年代的苹果海报以及无穷多的各类纪念品……这些东西更让本来就很感憋屈的屋子产生了更强烈的窒息感。

“这还不够!”晏鸣打开柜子,把他收藏的iPod宝贝一个个拿出来,“最能代表我的收藏品,恐怕还是我的iPod。”要不是亲眼看到,你很难相信是在一个普通人家里而非iPod博物馆里,从2001年发行的iPod一代,到限量版的iPod U2、iPod哈利·波特,晏鸣应有尽有。他说,“反正在我周围,倒是还没看到我这么疯狂的人”。

在所有的iPod收藏品种,晏鸣自己最得意的其实并不是限量版和特别版,真正让他找到收藏乐趣的反倒是他的iPod二代,他称之为“最艰难的收藏品”。2003年,晏鸣购买了自己的第一台iPod,那时候的iPod还停留在二代阶段。由于当时的他还没有收藏iPod的想法,只是把它当做一个和CD、MD一样的音乐消费品,于是在看到iPod三代时候,他毫不犹豫“卖掉二代投奔三代”。让他万万没想到的是,当他决定收藏iPod的时候,由于生产数量不多,市场上再也找不到iPod二代的影子了。他曾在eBay、淘宝网和各种电子设备网站上到处搜罗。“我当时想,就是2000元、哪怕3000元,只要有人卖我都会买。”晏鸣说,“可我找了1年多,就是找不到卖家。”直到今年6月,他发现淘宝上有人贴出“700元转让八成新iPod二代”的帖子,“卖家刚贴出几分钟,我就下订单了,我可不能让别人把它抢走了”。手里拿着那台iPod二代,晏鸣很是得意:“那个卖家说以后什么东西都会拿到淘宝来卖,因为这里的效率实在太高了。”

晏鸣从始至终都没把自己归类为一个音乐爱好者,“我只是一个时尚玩家,我需要的音乐并不是音乐本身,而是它传递给我的感觉”。他因此对iPod的音质表示满意,“我觉得比起音质说不定我更在乎它的外观”。尽管晏鸣始终强调自己喜欢iPod简单至极的工业化线条,但他也并不否认被符号化了的iPod同样能带给他另一重温暖,“白色的耳机是iPod的特点。在地铁里、公交车上或者走在回家的路上,当你看到身边人的领口里伸出的那个白色耳机,也许忽然间你就会陶醉于某种认同感中,你会觉得无处不在的、挂着iPod耳机的人都是朋友”。晏鸣说:“那时候iPod变成了一个符号,而我们这些人就像一帮同时给自己打上了这个符号的时代产品。”

作为一个藏家,晏鸣对iPod的感觉似乎正好代表了一类人的想法:“iPod并不完美,它有缺点、不便宜、颜色多款式也多,更新换代又快。对于收入并不算高的我来说,收藏它并不明智,但也许是因为它在我心里并不是个简单的MP3,而始终是个无法替代的符号,我才更愿意去收集它。”采访最后,晏鸣告诉记者:“在我心里,iPod代表了苹果、代表了我,甚至代表了这个时代。说白了,我就是在收集这个时代的一个符号。”■(段然)

)

自己会乐器的小丁平日里给iPod机器常备的是中高端耳塞中的Shure E4C/E3C/E5C,或者是Bose的On-ear和In-ear。“音箱机器虽然好,但是谁没事老背着六七个箱子走来走去?随时随地想听的话,还是努力让便携式播放器能尽可能发挥它的功效就够了。”

26岁的雷尔已经在英国生活多年。在音乐艺术家叔叔的带领下,他很早就涉足Hi-Fi圈子。几年前他就买全了当时iPod出过的所有类型,也和国内iPod论坛里的人交流玩iPod的经验,慢慢地又将那些iPod全部送人了。他说:“iPod中对音质起决定作用的DSP和DAC规格比较高,所以还原音质的效果不错。但是总的说,iPod只是一个时尚品,不是专业品。iPod的line out功能是可以让一些音质好的音乐表现出来,但iPod不是唯一拥有这种功能的产品,也不就是最好的。如果非要论究,iPod没有资格进入Hi-Fi这个圈子。也就没有必要用太好的高保真耳机,几千块钱的耳机与其用来听iPod,不如去买些好音源的高品质CD。iPod上配置高品质耳机,对很多人来说是心理作用大过实际效果。”

2005年,美国《连线》杂志的编辑利安德·卡尼(Leander Kahney)在《MAC膜拜》后又写了一本《iPod 膜拜》的书。书中将iPod对人生活的正负面影响说得都挺玄乎。雷尔却说,在英国,iPod同在美国、加拿大一样泛滥,但是人们生活中并不过多地谈论它,“它在人们眼中,就是一个很普通的播放器而已”。

(

张伯宏的播放列表

房间的门“砰”一下打开,又“砰”的一声,一个略胖的少年坐在了对面皮椅子上。这就是张伯宏。这个还不足20岁的大男孩,今年4月推出了自己的第一张专辑《复生弥撒》,全部歌曲都由他自己作曲填词,专辑里的最后一个曲子《北京土著》让他真正被广大听众熟识了。这位自称是地道的北京爷们儿的大男孩出生在上海,在美国Donbasic Music College学的编曲,但他的音乐启蒙是从北京开始,那时北京弥漫着让孩子们学习一种特长的风气,张伯宏的父母为5岁半的他选择了钢琴。考上音乐学院之后,他渐渐觉得这是他今后要走的道路了,于是开始把在学校编的一些曲子做成Demo集成一张名为《纯属娱乐》的合集,群发给国内各个音乐制作工作室。“这不能算是一张真正意义上的专辑。”张伯宏坦言,直至签约后,才开始把音乐当做一种事业,而之前,“纯属娱乐”尝试。

张伯宏坦言,他更怀念创作时的那种状态:面对苹果G5四核的电脑,手搭在键盘上,左右两个Genelec 8050监听音箱包围了自己,当然桌子上的西瓜、薯条、饼干之类的生活必需品也是不能少的。“我相信每人心中都有一段自己的旋律,灵感这个词是一种很二的说法,只是专业的人懂得怎么去丰富这段旋律,怎么去烘托这一段旋律,用各种技术上的手段让它丰满起来。”

多多关注国外新型的曲风和后期处理技术是他的课业,创作基础是大量的积累。“有点不好意思,我没太多的时间去买正版碟,从网上下载的比较多。”张伯宏吐了吐舌头,“不过我尽量去下一些工程文件,那些歌都是包含着分轨信息的,我用我的两个大箱子听,效果也很不错。”这些资源他基本上都是从国外网站上获得的,很多打碟的DJ朋友也是用这种文件,张伯宏说。在有演出或出差的时候,没有了他工作室的那两个可爱的大箱子,他就用他买的黑色iPod来听歌。在美国念书时候,身边同学用的都是iPod,“如果你不用你就显得很逊”,张伯宏为了不丢份儿在超市买了促销的iPod Nano,大约50美元。不久Nano的硬盘跟不上了,他就送给朋友,换了30G的Vedio。“其实在MP3里面。iPod的音质是很不错的,就是标配的耳机太差了。”张伯宏买了Vedio之后,扔掉了原先的耳机,花了3000元买了一副Shure的耳机,这样的搭配基本满足了他的要求。

“我几乎不用我的iPod听我自己的歌,那样会让我还有一种在工作的感觉,哪写得不好,要不要修改之类。”现在的iPod里放着一些自己喜欢听的歌,各种风格的音乐都包含其中,当然也包括他最大的偶像迈克尔·杰克逊。■(李雯)

) 笔记本电脑李皓苹果张伯宏iPod

(

张伯宏的播放列表

房间的门“砰”一下打开,又“砰”的一声,一个略胖的少年坐在了对面皮椅子上。这就是张伯宏。这个还不足20岁的大男孩,今年4月推出了自己的第一张专辑《复生弥撒》,全部歌曲都由他自己作曲填词,专辑里的最后一个曲子《北京土著》让他真正被广大听众熟识了。这位自称是地道的北京爷们儿的大男孩出生在上海,在美国Donbasic Music College学的编曲,但他的音乐启蒙是从北京开始,那时北京弥漫着让孩子们学习一种特长的风气,张伯宏的父母为5岁半的他选择了钢琴。考上音乐学院之后,他渐渐觉得这是他今后要走的道路了,于是开始把在学校编的一些曲子做成Demo集成一张名为《纯属娱乐》的合集,群发给国内各个音乐制作工作室。“这不能算是一张真正意义上的专辑。”张伯宏坦言,直至签约后,才开始把音乐当做一种事业,而之前,“纯属娱乐”尝试。

张伯宏坦言,他更怀念创作时的那种状态:面对苹果G5四核的电脑,手搭在键盘上,左右两个Genelec 8050监听音箱包围了自己,当然桌子上的西瓜、薯条、饼干之类的生活必需品也是不能少的。“我相信每人心中都有一段自己的旋律,灵感这个词是一种很二的说法,只是专业的人懂得怎么去丰富这段旋律,怎么去烘托这一段旋律,用各种技术上的手段让它丰满起来。”

多多关注国外新型的曲风和后期处理技术是他的课业,创作基础是大量的积累。“有点不好意思,我没太多的时间去买正版碟,从网上下载的比较多。”张伯宏吐了吐舌头,“不过我尽量去下一些工程文件,那些歌都是包含着分轨信息的,我用我的两个大箱子听,效果也很不错。”这些资源他基本上都是从国外网站上获得的,很多打碟的DJ朋友也是用这种文件,张伯宏说。在有演出或出差的时候,没有了他工作室的那两个可爱的大箱子,他就用他买的黑色iPod来听歌。在美国念书时候,身边同学用的都是iPod,“如果你不用你就显得很逊”,张伯宏为了不丢份儿在超市买了促销的iPod Nano,大约50美元。不久Nano的硬盘跟不上了,他就送给朋友,换了30G的Vedio。“其实在MP3里面。iPod的音质是很不错的,就是标配的耳机太差了。”张伯宏买了Vedio之后,扔掉了原先的耳机,花了3000元买了一副Shure的耳机,这样的搭配基本满足了他的要求。

“我几乎不用我的iPod听我自己的歌,那样会让我还有一种在工作的感觉,哪写得不好,要不要修改之类。”现在的iPod里放着一些自己喜欢听的歌,各种风格的音乐都包含其中,当然也包括他最大的偶像迈克尔·杰克逊。■(李雯)

) 笔记本电脑李皓苹果张伯宏iPod