人生导师记

作者:三联生活周刊(文 / 杨不过)

亦舒是上世纪70年代出生的女青年们的心头好,无数人会背诵:“我要很多很多的爱,如果没有,就要很多很多的钱……”而今,随着这帮人退出了表演矫情的历史舞台,她也已经被人忘得一干二净。但诚实一点讲,她还是充当了我从15岁到25岁的人生导师角色。

现在的我早已背叛师门,觉得文艺作品真是害人不浅,最典型者莫过于她。虽然多少人将她奉为爱情教母,可是面对无数女青年以她的语录自况,不顾客观条件地认为自己穿麻布裤都美得超凡,我还是忍不住摇头。我身边还真有人每天顶着一头鸟窝般的粗硬直发,还以为那就是她笔下海藻般的头发,不化妆就以为是拉斐尔前派画作中的面孔,张口就是“我们爱的是一类人,与之结婚的又是另一类人”云云。

后来又迷上香港地区作家黄碧云。我羡慕她有犯罪学硕士学位,羡慕她开服饰店,羡慕她抛开一切去西班牙学佛朗明哥舞。最终她因为写得少的缘故,也就渐渐被我忘记了。况且她自己也说:写了这么多小说,始终卖不出5000本,都不够每天吃顿早餐。接下来的偶像周期便越来越短,并且越来越偶然。譬如前年因为要应付考试,硬着头皮去看汉娜·阿伦特关于集权主义的书,一开始觉得一个女人深刻至此值得崇拜,可接下来看到她与海德格尔的八卦——哦,原来也是低情商迷惘女一名。随即便忘记她了。

昆德拉迷住我的是那些随便堆砌便能成为语录的话。“人们想成为未来的主人的唯一理由就是要改变过去。”《笑忘录》里他说,“我们写书的理由是我们的孩子们根本就不屑一顾。我们转向一个匿名的世界,是因为我们向自己妻子谈话的时候她们充耳不闻。”

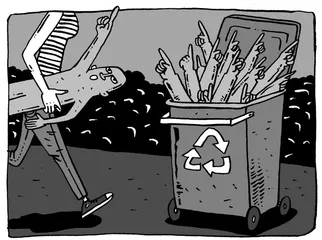

多少次我曾经沉溺其中,在其中寻找自己生活的答案,最后却发现毫无用处。他令我颓唐也给我热望。而后来的忘却,是因为他所有的书都已经被翻译过来了,再不必期盼下去。还是因为我觉得:有必要这样沉重么?真的没有必要。于是我开始学着踏实起来,看看自己工作的写字楼,里头有多少独立女性,有多少可作为我学习的榜样。我满脑子想的事,实在是太无聊了,不是别人不晓得迷惘,而是人家早早就明白了生活的道理。我想人生观不是一站式购物那么简单的事。于是我现在相信三人行必有我师的古训,看旅行杂志,幻想有一天这样走遍世界。或者学习身边消瘦女同事,希望自己不要继续发胖。我想,人生导师无处不在,只是我曾经缺少发现的眼睛。 导师女青年人生导师人生