“青艺”往事与斯坦尼的传播

作者:孟静

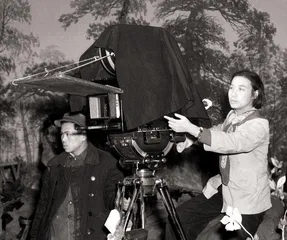

( 1959年,在摄影棚内郑君里(中)向赵丹(左)说戏 )

郑君里与斯坦尼

“1928~1937年,中国经济的‘黄金十年’,GDP的增长年均9%多,超过德国,居世界第二,1936年还清了外债。”南京大学戏剧影视研究所教授马俊山在讲到斯坦尼在中国启蒙时说,“中苏关系的正常化,苏联的文化输入渐渐活跃,国内的左翼文学也公然在国民党眼皮底下成长起来。30年代到抗日战争前国内能营业演出的大型剧作非常少,也就是曹禺、夏衍、凌鹤等人的十来个戏,斯坦尼体系与中国本土创作的矛盾还没有充分暴露出来。抗战初期,大约在1938年,赵丹在张庚的《秋阳》中扮演父亲,在广场上演,演完了,老百姓嚷嚷着‘我们要看看那个外国人’。原来赵丹用他从外国电影里学来的那套动作,扮演一个中国农民,使台下观众错把他当成外国人了。”

把斯坦尼介绍到中国的一位重要人物是《一江春水向东流》的导演郑君里,中国艺术研究院话剧研究所专家陈永康介绍说:“那时比较大的剧团有上海业余剧人协会和40年代的剧社,郑君里就是前者的成员,他们属于左翼剧联系统,由地下党员、进步青年和党的外围人士组成。”与之相对应的是南京国立剧专和介绍西方戏的南开剧社,国立剧专本是南京政府的御用戏剧学校,也有进步人士打进去。像曹禺就属于中间派,有正义感但不是党员,此外还有吴祖光等人。郑君里通过英译本艰难地翻译了《演员的自我修养》,这本书对中国人表演的影响之深用一个小例子就能说明白:周星驰在《喜剧之王》中珍存的就是这本书。此后,他还著有《角色的诞生》,分析演员与角色的辩证关系。

金山的实践

1950年,中国青年艺术剧院决定排演《钢铁是怎样炼成的》,廖承志院长定下的建院方针是“两个拳头,一个屁股”,拳头指的是分别从老区和白区来的干部,屁股要坐在毛泽东文艺路线上。这部戏由留学归国的年轻导演孙维世执导。

( 黄佐临(左)和金山(右)在文代会上 )

( 黄佐临(左)和金山(右)在文代会上 )

廖承志点名让金山演保尔,孙维世起初并不同意。剧中的保尔出场年龄17岁,金山已经40岁了,身体也发福了,还有一口上海普通话,表演方式也同斯坦尼体系不谐调。“青艺”前党委书记白凌回忆:金山每天早晨起来跑步,三步一跳,五步一蹬,和年轻演员在暴晒的中午一起打篮球,他甚至练习跳窗户,让演员们忘记他副院长的职务,生活中也表现得像个毛头小伙子。不到两个月,他的体重减轻了23磅。后期的保尔瘫痪了,除了后颈和右腕,其他地方都是僵硬的。金山说:“我同意了导演的排演程序:首先排练我的痛苦,然后排练我克服痛苦,最后排练我的快活。在排练的第一阶段,我极力体会生理上与精神上的痛苦,每排一次,耳鸣目眩,汗流浃背,颇有五脏俱裂之感。”早期中国人演外国戏没有发套,只能染发、安假鼻子,染发剂很糟糕,演员的头皮因此溃烂、流脓。

这部戏团中央下通报包场观看,原著作者奥斯特洛夫斯基的妻子发来贺电。演员朱奇记得,观众带上行军床,提前3天排队买票,剧院让她们送水给排队的观众。《钢铁是怎样炼成的》是剧院的定位戏,1954年排《万尼亚舅舅》,金山正经历着一场磨难,在石景山发电厂下放劳动。契诃夫的戏不激情,全靠内心体验,为了这个来之不易的演戏机会,金山随身带着小册子记录心得,于是有了《一个角色的创造》这本书。

( 新中国第一部童话片《小白兔》场景 )

( 新中国第一部童话片《小白兔》场景 )

建国后剧目方针“三七开”,三分民(族)洋(外国)古(代),七分现代戏。吴雪说:“剧目是剧院建设的镜子,以现代剧目为主,兼顾民洋古。”1958年的《红色风暴》就是一部金山自编自导自演的原创剧。话剧研究会副会长余林说:“金山很喜欢戏曲演员麒麟童。”如果说,前两部苏联戏是他放弃电影式的明星套路,吸纳斯坦尼体系的实践,《红色风暴》中,他有意识把中国戏曲结合进去。《红色风暴》的背景是“二七大罢工”,他扮演施洋大律师,他表演上的里程碑,也是戏剧学院教学的经典片段,就是长达100多句的大段独白。余林说:“独白是话剧的魅力。”那场戏他要为含冤的工人辩护,朱奇的任务是催金山别误场,因为他上台前习惯性地要照一下镜子,然后“啊”的一声,撩起长袍,宛若京剧亮相,换来的也像京剧一样的碰头彩。聚光灯打在他的头发上,慷慨陈词的最后,他要把额前的长发一甩,这借鉴的是戏曲中的“甩发”。

有一次,金山忘了粘胡子,照镜子前他会捋胡子,他上场前已经入戏了,居然没发现胡子没粘。台词中有一句是“哪个丈夫没有妻子,哪个妻子没有丈夫”。他说成了“哪个丈夫没儿子,哪个儿子没丈夫”。朱奇说:“金山完全在情绪里,没有‘出戏’。”所以他根本没发觉自己说错了台词,神奇的是,观众同样没发觉,照样掌声雷动。

( 1954年,孙维世担任北京电影制片厂摄制的童话片《小白兔》的编剧兼导演 )

( 1954年,孙维世担任北京电影制片厂摄制的童话片《小白兔》的编剧兼导演 )

1958年大跃进,各剧院都在抢排戏。田汉先写了三场《十三陵水库畅想曲》,边写边排,不到25天就公演了。劳动场面用了上百人,其中有一个女子打夯组,要唱劳动号子,用的是歌剧演员配唱,金山觉得她唱得“不像劳动人民”,特地又把唱得“像劳动人民”的朱奇从外地调回来。虽然是突击戏,也要体验生活。《豹子湾战斗》的演员就到部队锻炼了半年拼刺刀。“畅想”的结尾是20年后的未来,天幕上映出高楼大厦,男人西服革履,女性穿着艳丽的连衣裙,行走在街心花园里。周总理看完之后没有鼓掌,他问:“20年后应该什么样?劳动模范变天仙,成天不劳动,男女挎着胳膊走?20年后我们仍然要劳动,国家还一穷二白嘛!”田汉就花了一晚上,把结局修改成奔向火热的战场。

斯坦尼的教学与理论传播

( 1963年上海京剧院二团上演现代剧《红色风暴》 )

“黄佐临的太太金韵之是比较早把斯坦尼体系引入到正规的戏剧艺术教学里面的人。1935年南京国立戏剧学校成立,成立之初并没有引入斯坦尼体系进行教学活动,抗战期间学校先后迁至长沙、重庆,最后落户在四川的江安,1938年黄佐临、金韵之夫妇第二次从英国归国,来到了其时已更名为国立剧专的戏剧学校,两个人排了一出戏《蜕变》,金韵之在教学过程中全面地介绍使用了斯坦尼体系。”马俊山说。

孙维世是新中国第一位系统学习过斯坦尼体系的戏剧界人士,她从1939年赴苏,毕业于莫斯科戏剧学院,学习斯坦尼体系长达7年,回国后参与“青艺”与实验话剧院的建设。建国后,一批人被派到苏联学习,其中包括中央戏剧学院后来的院长徐晓钟。那些没有机会出国的人,就参加了“中戏”办的表演、导演和师资训练班,学生中有田华、李丁,多是已成名的演员。请来的苏联专家有一位叫列斯里,是斯坦尼的弟子,50多岁,当时也在“中戏”任教的陈永康还记得他“比较霸道”,总是训学生。

课堂上总是有3个人,列斯里和他的翻译孙维善、俄语流利的孙维世,无论在“青艺”排戏还是在“中戏”上课,孙维世都要起调和剂的作用。每当列斯里训人时,孙维世就把他骂人的话“贪污”了,用委婉的词汇转达给演员。有一次,列斯里训斥吴雪是“瓶子里装的死尸”,吴雪当时已经是“青艺”副院长,这个比喻让孙维世听得也乐了。

孙维世的排戏和教学都是聊天式的,在为“儿艺”排演苏联儿童剧《小白兔》时,演员只有12~15岁,听不懂导演说戏。孙维世把孩子们带到西山,搭了一个大的布景棚,每天和他们一起玩,扮成狐狸、兔子等小动物。朱赫来打架那场戏,她也要自己示范,一定要说得演员动起来。1953年,中央戏剧学院第一次招表演系本科生,孙维世是主考官,她问考生问题时,陈永康在旁边记录。“那时她也就30岁左右,非常热情,懂考生心理,用聊天代替考试。”那时不像现在人山人海,顶多几百人报名,考生基本来自高中毕业生,没有表演经验,容易紧张。招生标准也不是长得好看,而是要求对话剧的观念正确。

民洋古

那时的影视、戏剧作品大多带有浓厚的政治色彩,像《纸老虎现形记》仅从名字就能看出反美的倾向性,剧中艾森豪威尔等几个政治巨头有着小丑式的表演。反映少数民族和海外风情的戏剧同样肩负政治使命。1960年,田汉在参观西藏农奴主展览时,看到农奴主挖奴隶眼睛的史料,激动地连夜写出《文成公主》,加入这个细节,第一次念给周恩来听,他认为没有突出和亲和团结,过多反映了农奴主的残暴,没通过。总理组织了7人小组,包括周扬、阳翰笙,共同修改剧本,由金山执导,把主题变为民族亲和。起先饰演松赞干布的演员是石羽,班禅看戏后提了意见,觉得石羽矮小,于是换了吴雪。田汉说:“吴雪的松赞干布和蔼可亲又英俊。”这出戏场面宏大,有一幕送亲的马队过场戏,五谷、骏马、花车、礼盒、罗伞、幡仗……评论家称其为敦煌壁画的再现。散场后周总理很满意,请大家到北京饭店吃饭,当时正值三年困难时期,吃完后他说:“今天是我私人掏钱请客,表示感谢大家。只是,我没这么多的粮票,很抱歉,请大家都交一顿饭的粮票。”

吴雪在1957年导演了《沙恭达罗》,以配合中印友好。他特地到印度访问,借助了杂技、动物等表现手法,让演员们苦练印度舞蹈。周总理和印度副总统一起看了此剧,他拉着吴雪的手说:“我有了《沙恭达罗》,在和印度的接触上,要少说很多话。”

(实习记者王诤对此文亦有贡献) 斯坦尼青艺传播往事