嬉皮士运动40年

作者:袁越

( “感恩而死”乐队参加旧金山“免费音乐会” )

旧金山

上世纪60年代后期,全世界的年轻人都不约而同举起了反主流的大旗。法国爆发了“五月风暴”,暴力革命的风潮由此波及整个欧洲。中国爆发了“文化大革命”,把整整一代年轻人变成了革命小将……可是,美国却出现了相对平和的嬉皮士运动,其宗旨不是暴力,而是“爱”。

“如果你要去旧金山的话,请别忘了在头发上插满鲜花。在旧金山这座城市里,你遇到的人温柔善良。对于那些要去旧金山的人,今年夏天将充满爱的阳光。”

很多60年代出生的人都会记得小学英语课上教过的这首名为《旧金山》的歌。此歌是嬉皮士王国的国歌,它揭示了旧金山这座城市和嬉皮士运动的亲密关系。

纽约是美国东海岸最大的港口,旧金山是美国西部的海关,两座城市都聚集了来自世界各地的移民,民族成分的混杂迫使他们必须学会相互宽容,各种文化的充分交流使新思想得以不断涌现,并在这种宽松气氛里发展壮大。

( “感恩而死”乐队在海特和阿什伯里街交界处,这里是“爱之夏”的中心地段 )

( “感恩而死”乐队在海特和阿什伯里街交界处,这里是“爱之夏”的中心地段 )

文化碰撞首先在纽约结出了果实。上世纪40年代,著名的“垮掉派”文化运动诞生在纽约,因为只有纽约才能容纳下艾伦·金斯堡这样一个怪僻的同性恋诗人。“垮掉派”既反“左”又反“右”,鄙视传统社会的几乎所有价值观,提倡无条件地遵从内心的召唤,在反叛道路上走得比以往任何一种思潮都要远。

1955年,金斯堡爱上了小说《在路上》的主人公狄安·莫里亚蒂的原型尼尔·卡萨迪,追着他横穿美国来到旧金山,却被卡萨迪的妻子赶出家门。金斯堡一怒之下,完成了著名的“垮掉派”诗歌代表作《嚎叫》,在旧金山的一间由车库改装的画廊里当众朗诵。这次朗诵是“垮掉派”诗人们的第一次集体亮相,有历史意义。从此,所有那些社会“边缘人”,以及为数众多的失业者、吸毒者和同性恋等被主流社会抛弃的人找到了一面属于自己的大旗。

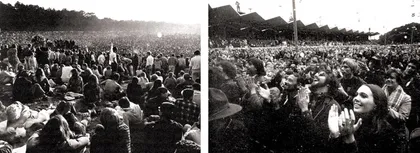

( 左图:1967年举行的“人类大聚会” 右图:1967年“蒙特利国际流行音乐节”现场 )

( 左图:1967年举行的“人类大聚会” 右图:1967年“蒙特利国际流行音乐节”现场 )

这些人从全国各地慕名来到旧金山,迅速搬进了海特-阿什伯理区(Haight-Ashbury,简称海特区)内的廉租房里。这些维多利亚式建筑原本是为一户人修建的,里面隔出了很多小间,住在里面的房客们因为共用一间客厅和厨房迅速打成一片,变成了同一个“公社”的社员。这样一个松散而又亲密的社区,就是嬉皮士运动的摇篮。

推动摇篮的有两只手,一只来自动荡的美国社会。50年代中期开始,右派方面,先有麦卡锡发起反对共产主义的白色恐怖,后有肯尼迪奉行的“新边疆”(New Frontier)政策,核心是美国要在全球称霸,其结果便是越战。左派方面,先有马丁·路德·金领导的黑人民权运动,后有主张以暴制暴的“新左派”在各大城市发起抗议游行。这一切让一部分美国人感到厌倦,“垮掉派”就是其中最有影响力的代表。

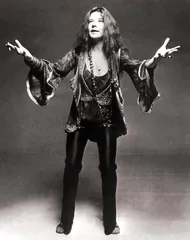

( 贾尼斯·乔普林 )

( 贾尼斯·乔普林 )

区分“垮掉派”和其他反主流思潮的重要标准就是对毒品的态度。激进的革命者们都反毒品,认为毒品会削弱他们的战斗力。“垮掉派”对毒品则来者不拒,大麻、毒蘑菇和鸦片都曾是他们的最爱。但是,当LSD(麦角酸二乙酰胺)出现后,“垮掉派”们立刻扔掉了烟斗和烟枪,转向这种无色无味的高效致幻剂。LSD不但没有生理成瘾性,而且药效强烈,只要几毫克就能让人进入自己的内心世界,发掘其中蕴含的无穷奥妙。

LSD是化学合成药物,不易弄到。但是,旧金山出了个神人,解决了这个关键问题。他叫奥古斯塔·奥斯利·斯坦利三世(Augustus Owsley Stanley Ⅲ),曾在美国空军服役,退伍后开始在美国各地游荡。60年代初,他来到旧金山,搭上了一个加州大学伯克利分校化学专业的女学生,两人在家里安装了整套化工设备,制造出一大批高质量的LSD,开始在旧金山街头贩卖。斯坦利对推广LSD有一种宗教般狂热,他给自己生产的LSD定价两美元一剂,从不涨价,而且他免费散发的比卖出去的还多。

( 肯·凯西 )

( 肯·凯西 )

斯坦利让LSD终于成为一种“大众产品”,普通人在旧金山大街上就可买到。作为唯一的LSD供应商,斯坦利在旧金山享有“崇高”的地位,人们都叫他“旧金山市名誉市长”。这位“市长”,或者说是他贩卖的LSD,就是推动摇篮的第二只手。

可是,正如美国史学家托德·吉特灵总结的那样,LSD改变不了世界,它只不过唤起了童年时代对周围环境的天真印象。LSD的瘾君子们需要“导师”们的引导,才能变成嬉皮士。

(

1967年,海特-阿什伯理区的嬉皮士在附近的公园等待即将开始的音乐会 )

(

1967年,海特-阿什伯理区的嬉皮士在附近的公园等待即将开始的音乐会 )

爱之夏

斯坦利最大的客户是一个名叫肯·凯西(Ken Kesey)的作家,此人在服用LSD后灵感凸现,写了一本名为《飞跃疯人院》的畅销书,根据此书改编的电影获得了奥斯卡最佳电影奖。1963年,凯西用稿费买了幢独立的房子,开起了LSD派对,吸引了旧金山附近的很多作家、诗人、音乐家、画家,以及所有想换换脑筋的人。斯坦利不但为派对提供LSD,还用贩毒赚到的钱资助了一支摇滚乐队专门为派对伴奏。这支乐队后来改名为“感恩而死”(The Grateful Dead),是60年代旧金山迷幻摇滚乐的最佳代表。

凯西又把派对范围扩大,在旧金山组织了数次面向公众的LSD派对,很多人就是在凯西的派对上第一次尝到了毒品的滋味。与此同时,海特区廉租房内的“垮掉派”们也开始租用旧舞厅,开起了类似的LSD舞会,并请来很多迷幻摇滚乐队担任伴奏,著名的“杰菲逊飞机”(Jefferson Airplane)乐队和女歌手贾尼斯·乔普林(Janis Joplin)就是在这些LSD舞会上一举成名的。

参加这类舞会的很多人平时都有工作,只在周末时跑去疯一晚上。那些“正宗”的“垮掉派”们把这些人叫做“嬉皮士”(Hippies)。Hip这个词的本义是指人的髋部,后来有人用这个词描述吸鸦片者,因为这些瘾君子们通常是侧躺在床上吸烟,髋部总是高高突起。在“垮掉派”的词典里,Hip通常用来形容那些经常站在流行风潮最前沿的人,或者那些最有魅力的人。Hip后面加上后缀“ie”就是指“小一号的Hip”,也可翻译成“业余垮掉派”。从这个词的演变就可以看出,嬉皮士们的精神导师就是那些来自纽约的“垮掉派”诗人。不同的是,加利福尼亚和煦的阳光让他们变得不再那么愤怒了。

1966年底,加州政府宣布LSD非法。之后不久,罗纳德·里根被选为加州州长。这位后来的美国总统公开指责嬉皮士“打扮得像人猿泰山,头发长得像小丫头,闻起来像野兽”。面对来自官方的歧视,“垮掉派”们选择了和平对抗。1967年1月14日,旧金山地下报纸《神谕》在金门公园的草地上举办了一次超大型的行为艺术表演,取名“人类大聚会”(Human Be-In)。组织者请来了金斯堡,以及前哈佛大学心理学教授、自称是LSD专家的蒂莫西·利里(Timothy Leary)。金斯堡在舞台上带领大家诵经,而利里则喊出了一句响亮口号:“审视内心,关注社会,退出世俗。”

可是,被组织者请来做宣传的记者们发现,参加“人类大聚会”的2.5万名“演员”没人在乎舞台上发生的事情,他们要么和周围新认识的人聊天,要么和心爱人一起窃窃私语,要么干脆什么也不干,就躺在地上晒太阳。这些人长发披肩,脖子上挂着便宜的珠子项链,赤着脚,穿着道袍似的褂子,许多人手里还拿着点燃的香,似乎是刚从寺庙里走出来的隐士。他们无论打扮得多么怪异,全都面露微笑,态度平和。

组织者自豪地向记者们宣布:嬉皮士就是“爱的一代”,1967年夏天将是“爱之夏”,届时旧金山的大街上将遍布“花童”(Flower Children),欢迎大家头戴鲜花,来旧金山和嬉皮士们一起享受生活。

于是,1967年的美国出现了只有中国“文革”“大串联”时才能看到的景象。大批来自保守的内陆地区的年轻人不辞而别,离开家乡,搭便车向旧金山进发。他们一路上哼唱着那首《旧金山》,头戴鲜花作为接头暗号,希望找到那传说中的无所不在的“爱”。

可他们全都忽略了一个真理:越是鲜艳的花朵,凋谢得也越快。

花之谢

1967年夏天,一家旅游公司打出广告,把旧金山描绘成“唯一能不出美国国土就能‘出国’旅游的地方”。于是,一辆辆旅游车开进了旧金山,游客们就像在逛动物园。嬉皮士们一开始对这些游客还算友好,不时可以看见有人递花给游客。不久他们就感到厌烦了,开始骚扰这些游客。有人拿来一面大镜子,跟着旅游车跑,游客们一眼望去,看到的却是镜子里的自己。

少数几个胆大的游客走下旅游车,深入海特区,终于看清了真相。嬉皮士们几乎全都患上了营养不良症,一个个面黄肌瘦,露宿街头。一个方圆只有几公里的小区一下子涌进来将近10万人,当地人哪能提供得了足够的食物和住宿呢?《神谕》上登了篇文章,模仿《旧金山》的歌词,嘱咐那些来朝圣的年轻人说:“如果你要来旧金山,不仅要在头上戴朵花,还别忘了带上食物、毯子、换洗衣服、钱……”要不是“挖掘者”提供的帮助,“爱之夏”恐怕连一星期都维持不下去。

“挖掘者”(The Diggers)是一个松散的无政府组织,他们没有领导人,从来不接受采访,媒体对他们几乎一无所知。“挖掘者”这个名字起源于17世纪中叶的英国,当时的英国国王制定法律允许地主随意圈地,把无人认领的公共土地划为己有。1649年,二十几个贫穷的农民在杰拉德·温斯坦利(Gerrard Winstanley)的带领下,在未被占领的土地上挖土开荒,种植庄稼,并自己动手盖起了房屋,过起了按需分配式的公社生活。温斯坦利认为金钱和私有财产是人类所有罪恶的来源,只有放弃私有制,共享财富才能消除贫困和战争。

但是,“挖掘者”们拒绝使用暴力,当政府派警察前来驱赶他们时,他们没有做任何抵抗,因此,这个乌托邦式的组织只维持了不到一年就被迫解散了。温斯坦利后来写了一系列文章,阐述自己的理想。后来他被包括社会主义者、共产主义者以及无政府主义者在内的许多激进人士视为鼻祖。

但是,只有旧金山的“挖掘者”组织才最终全盘继承了老“挖掘者”的思想。他们认为这个社会已经病入膏肓,不可能指望当权者做出任何让步,甚至像新左派那样上街游行也不能解决问题,那样做顶多在电视上露一下脸,丝毫起不到任何实际效果,而且即使最后革命成功了,也只是把政权和财富重新分配,最终仍将导致腐败。他们认为只有从根本上改变这个社会,人类才有指望,而这个“根”即来自“私有财产”这个概念的存在。所有战争、歧视、剥削、贪婪、虚伪、政治腐败、滥用权力、等级制度等等罪恶都是因为私有财产在作怪。因此,他们的宗旨只有一条:一切都应免费。

在这个宗旨的指引下,“挖掘者”们在海特区附近的草坪上免费分发食物,任何人都可以来领。他们的口号是:“这些食物本来就是你们的,我们只不过把它们还给你们。”这些食物有些是来自商店的捐献,更多来自LSD制造者斯坦利。他们每天下午提供一顿饭,一直持续了一年,许多嬉皮士就是靠着这顿饭才没有饿死。他们还经常组织“感恩而死”乐队在草坪上举行免费音乐会,为嬉皮士们提供娱乐,后来又发展到免费提供钱和大麻,甚至还在海特区开了一家免费商店,提供衣服、被褥等生活必需品。他们所做的一切都不要求任何回报,因为他们希望嬉皮士们可以不必遵从这个社会所制定的游戏规则而得以生存下去,从而把注意力集中到更有意义的事情上,从而在精神上得到升华。

很多老嬉皮士都回忆说,如果没有“挖掘者”的帮助,嬉皮士运动甚至连一个月都不可能维持。从某种意义上说,“挖掘者”就是嬉皮士运动背后最重要的物质和理论支柱。

可惜的是,无数历史事件证明,如果一项运动的精神依托来自某种乌托邦理想,那么它就不可能长久。1967年还没过完,旧金山便已经开始崩溃了。嬉皮士和当地黑人居民之间的冲突不断升级,打架斗殴事件频频发生,后来还发生了几起强奸杀人案,更是弄得人心惶惶,商店关门大吉,大街上堆满了垃圾没人清理,巡逻的警察开始穿上了防暴制服,一位旧金山公立医院的医生仿照“挖掘者”的做法在海特区开设了免费门诊部,每天都有大量病人、怀孕的少女以及吸毒过量的瘾君子前来寻求帮助……

就这样,旧金山迅速地变成了一个贫民窟,一个保守派们早就预料到了的人间地狱。

后嬉皮时代

1967年10月6日,“挖掘者”在海特区举行了一次抬棺大游行,棺材里放的是嬉皮士们常用的念珠、头巾和地下报纸等物品。他们把这次活动叫做“大众媒体忠实的儿子——嬉皮士之死”。

嬉皮士们都不愿相信嬉皮精神会这么快就死去。他们相信,即使海特区待不下去了,他们还可以去别的地方。于是,嬉皮士们又开始了新一轮大串联,这次是从旧金山迁往各地的山区农村,并纷纷在这些偏僻的地方建立起一个个公社,在那里继续他们的梦想。

1969年8月15日,50万嬉皮士云集纽约州的贝瑟尔市,参加为期3天的“伍德斯托克音乐节”。此次音乐节被公认为是60年代嬉皮士运动最后的辉煌。

1969年8月9日晚上,洛杉矶发生了两起惨无人道的凶杀案,3个月后案子告破,凶手竟是住在加州农村的一个嬉皮团伙,其成员竟大都是年轻女性!她们的首领是善于依靠毒品和“爱”为手下成员洗脑的惯犯查尔斯·曼森(Charles Manson)。此案一经公布,舆论大哗,美国民众对嬉皮士仅存的一点同情心也随之烟消云散。

1970年10月4日,嬉皮士们的精神偶像之一、女歌手贾尼斯·乔普林因吸毒过量,死在了旅馆里。乔普林的好友、摇滚歌手戴维·克罗斯比后来在回忆那段疯狂的日子时,说过一句有名的话:

如果你还记得60年代发生过什么

那你就根本没有在那个年代生活过

结语

一晃40年过去,那些当年激情四溢的年轻人大都功成身退,开始享受老年生活。旧金山的海特区重新变成了旅游胜地,嬉皮招贴画、嬉皮T恤衫和迷幻摇滚乐唱片成为收藏家们的宠儿,嬉皮士偶像的名字也早已被注册成一种冰淇淋的商标……

上世纪90年代,曾经有人试图重振嬉皮精神。他们把LSD换成了摇头丸,把迷幻摇滚乐换成了电子舞曲,把舞厅从旧金山搬到了全世界,把嬉皮导师从利里换成了佛教高僧……结果仍然没有成功。

虽然嬉皮士运动很可能成为永久的历史遗迹,但“爱之夏”的精神或多或少改变了人类社会轨迹。包括性解放、异族通婚、东方宗教、环保运动、音乐节、背包族、摩托党和反战运动在内的许多当代思潮和生活方式中都有当年嬉皮士的影子。 运动40年lsd嬉皮士旧金山