普罗大众的最高峰

作者:吴戈( 西藏登山学校的学员在训练中 )

近两年珠峰业余登山不断升温,2003年登上珠峰的陈骏池说:“时代不同了,登山的含义也变了。就拿攀登珠峰来说,没有你们想象的那么伟大。现在登珠峰,已不是以前那种探险。寻找自身的快乐,才是主要目的。”2006年成功登顶珠峰的昆明商人金飞豹说:“我觉得任何一个身体健康的人,只要有点钱,再有顽强的意志,都可以做到登顶。”

美国探险专业网站explorersweb的《珠峰生存指南》说:尝试珠峰并不需要10年的登山经验,也并不需要成为攀岩高手。如果你经常登山,积累一些高海拔雪山攀登经验,两三年就足够了。国内高手的建议是:“如果攀登过卓奥友峰,那么用半年时间全情投入珠峰的准备,应该足够。”

到90年代末,每年平均已有200多人登顶珠峰。2007年登山季,北坡和南坡4月初就分别聚集了至少20支队伍。5月24日,北京的王秋杨、长沙的徐江雷、大连的刘福勇、苏州的范文俊、温州的南时珍、深圳的李向平随西藏登山学校组织的珠峰业余登山队成功登顶。5月26日,昆明五华区工商局的张京川、云南产权交易所的任子翔、乌鲁木齐电业局的安少华、甘肃的中国东方航空集团员工袁玮,由新疆著名高山向导杨春风组成新疆啤酒业余登山队,登顶成功。

一位向往珠峰的山友建议:“别再用专业和非专业登山者的说法了,今后只有职业与非职业的区别。”张京川认为:“专业不专业,看你登过些什么山,国家规定上了8000米以上就是健将级运动员,健将级算不算专业?”

张京川和任子翔都是2000年才接触登山,从云南5396米的哈巴雪山起步,2001年登顶6000米的姜桑拉姆峰,2005年登顶7500米的慕士塔格峰。杨春风的队员也都曾登顶慕士塔格,西藏业余队的则多把离珠峰不远的卓奥友峰作为敲门砖,它的高度超过8000米,技术上难度并不大。

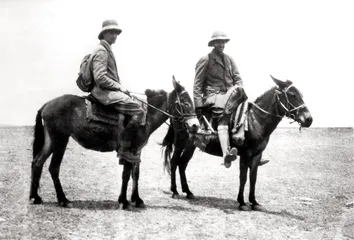

( 1924年5月,英国登山运动员乔治·马洛里(左)和同伴攀登珠峰前在西藏的留影 )

( 1924年5月,英国登山运动员乔治·马洛里(左)和同伴攀登珠峰前在西藏的留影 )

今年同西藏业余登山队一同登顶的国家登山队教练孙斌认为:“登山的难度主要在未知的情况,从50年代到现在,珠峰的资讯越来越多,对气候的判断越来越准确,特别是南坡和北坡的传统路线。还有装备的进步和服务体系的健全,以前登顶可能需要20公斤氧,现在可能只要10公斤,冻伤的几率也小很多。成熟的商业机构有丰富的经验帮助业余登山者决定进退,至少是安全地回来。对普通人来说,现在的珠峰和50年前比,难度会有降低。”

“但是,现在到底有多容易,是否有钱就上去了,或者可以请一些夏尔巴人把我抬上去?”孙斌说,“50多岁的王石、女性王秋杨都登顶了,形成一个误区。实际上,珠峰还是生命禁区,缺氧、低温、大风和长时间的心理压力都不可回避。从8300米开始,半夜11点多出发,很多人要十来个小时才能登顶,又要十来个小时才能下来。这个长度不是没有攀登经验的人能承受的。如果氧气突然没有,很快就会死掉。我登了10年山,算是专业。就我的感觉,登珠峰非常不容易。下来之后,我不会再去登一遍。你处于一种自己不能控制的状态,要超过你能忍受的极限。除了个人的体能、经验、装备和保障,珠峰是否愿意让你上去,这是它来定的,现在预报越来越准,但局部天气还是没法控制。起个风,你可能失去手或脚,再起个风,你可能就留在那里了。”

( “2006年地球大行动珠峰大行动”中,沿途拣捡垃圾的志愿者 )

( “2006年地球大行动珠峰大行动”中,沿途拣捡垃圾的志愿者 )

从1953年到2006年登山季结束,全世界已有2062人次登顶珠峰。这两年的登顶数字更让人兴奋,2006年登顶491人,死亡11人。截止到今年5月底,包括南、北两坡,共有514人登顶珠峰,7人失踪。

4月16日下午16点,登顶后的任子翔下到8200米,才发现氧气消耗过大,无法支撑到7790米营地。他选择了继续下撤,而不是回到8300米营地取备用氧气。氧气在8100米耗尽,剩下1个多小时路程,无氧下撤的任子翔走了3个多小时,看着5米外的帐篷就是走不进去。此时,已在帐篷里等候了4小时的张京川正捧着冻伤的脚,因失温而瑟瑟发抖。

( 格马多杰 )

( 格马多杰 )

在7790米营地宿营的一夜,张京川、任子翔和安少华每人只剩不到1.5升氧气。凌晨4点,安少华发现任子翔没有一点反应,立刻将自己的氧气面罩扣在他脸上。1小时后,体能最好的安少华自己开始发抖和呻吟,是张京川的氧气帮他渡过难关。回到前进营地,任子翔和队友、国际关系学院的李晓丽聊天才得知,李在下大冰雪壁时滑坠了二十几米。第二天早上,李晓丽就因伤情引发高山脑水肿,被夏尔巴向导紧急背下山,冻伤了脚的张京川也靠牦牛才下撤到大本营。

业余登山者中更早历险的是2003年5月21日登顶的王石。因为计划比别人多备一瓶氧气冲顶,他的氧气供应量调得稍大,在过第二台阶不久的一块陡坡上就已耗尽。在无氧状态下,王石20分钟才爬完陡坡最后的四五米,换上第二瓶氧。然而,大家都没有意识到,为他背第三瓶氧的协作在冲顶前一天突然被调去救援受伤的英国队员。结果,冒险登顶后的王石,靠沿途废弃氧气瓶里的残留氧气支撑到8400米才得到接应。

( 我国首位从珠峰北坡登顶的女性运动员潘多(左) )

( 我国首位从珠峰北坡登顶的女性运动员潘多(左) )

今年,王秋杨所在的业余登山队到达8300米营地时,帐篷里趴着一个人,已经死了。这是一个想休息一下的日本人,穿着跟王秋杨一模一样的鞋子。“也会不由自主地联想到自己,但一闪就过去了。”王秋杨说。他们帐篷外面还躺着一个高大的捷克人,可能是登完顶想坐下休息。这两个人都是5月16日遇难的,日本人62岁,捷克人47岁。

第二天,韩国人朴永石的登山队中,37岁的吴熙俊和34岁的李润祖死于冲顶途中的滑坠,前者已登上过10座8000米高峰。同日,意大利的皮兰吉诺·马里奇奥在北坡失踪。5月21日,在珠峰南坡为攀登洛子峰的登山队工作时,两次登顶珠峰的夏尔巴人帕巴·多马也遇难。

现在,珠峰北坡路线上一共有200多具尸体,很难处理。一名登山队员说:“我们和20个当地人抬过一具尸体,从4900米到4600米用了4个小时,我平时走下来只要15分钟。韩国队去收尸,3个小时才移动了30米。在危险地段,如果你不能走了,跟尸体有什么区别?”

“财力是登珠峰的前提。”任子翔介绍说,“登5000米的山不要协作,需要万把块钱,慕士塔格峰要花3万到5万元,8000米以上的,装备、进山费、协作和物资费用就都完全不同了。”新疆啤酒业余登山队每人收费20万元人民币,加上装备和交通,需25万元。“主要用到公用装备,氧气一瓶近4000元,尼泊尔的专业登山协作公司的协作,国际价格每人四五万元。运输物资到6500米前进营地的牦牛每头上千元一次,我们用了200多头。食品和补给加起来也好几十万元。这只是最基本条件。”杨春风介绍说。

作为今典集团的联席总裁,王秋杨承认:“物质上我比别人有很多优势,至少拿出25万元比别人容易。我带了6个驮包,4条睡袋,氧气面罩都是提前从法国订的。我在大本营的帐篷有地毯和我们公司赞助的EVD大投影电视,每晚放两部大片,还有新鲜水果,在6500米的帐篷也比别人的大一些,铺着羊皮,有小音箱和MP4,挺腐败的。两个月下来我只瘦了1公斤,别人瘦了10公斤。”

2006年登顶的金飞豹、金飞彪兄弟是昆明市委、市政府主办的“昆明精神·巅峰见证”登山活动的主角,负责弘扬昆明精神。资助张京川的五华区工商局希望这次活动激发本单位的“攀登精神”,任子翔被他所属的云南省国有资产经营有限公司肯定为“国资精神”。湖南嘉盛房产公司认为,作为第一个登上珠峰的湖南人,徐江雷体现了“湖湘精神”。温州人南时珍则是本地民营企业“蜘蛛王集团”耗资100万元从全国海选出来的,负责为在极地条件下检测“鞋生命”。也有例外,李向平就只是第5个登上珠峰的深圳人。

最近,尼玛校长和其加正在考虑从定日县中学招收第5批学员,在定日县设立的分部培训。对珠峰地区的孩子来说,包吃包住,保证就业,还有每月100元生活补助的学校还是颇具吸引力的。其加说:“以后就可以卡断尼泊尔的竞争,这些钱就是中国贫困地区的这些孩子的了。”

对来捡垃圾的人,拉巴次仁评论说:“只不过是名义上的,不到1个小时,还要拍广告。本来没有什么垃圾,他们自己扔自己捡。带头的有钱。”今年,这家公司不太方便再提垃圾,从全国海选出的40多名志愿者到大本营进行了两天的环保宣传。 最高峰普罗户外运动爬山大众夏尔巴人