塔可夫斯基的日记

作者:苌苌

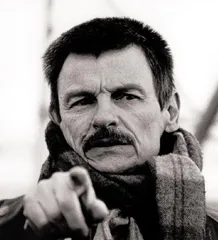

( 塔可夫斯基正在设计电影场景 )

塔氏日记卷本繁多,一直未有全本发行,《时光中的时光》翻译自当今比较公认的最佳英译本。除了日记,书中收录了5则塔氏访谈、演讲记录与个人创作笔记。500页的篇幅,短小的语句,简练的记述,看似琐碎,但仔细阅读,不难发现日记和他的关于电影的著作《雕刻时光》的相通之处。

这本厚厚的日记的时间跨度为17年,始于上世纪70年代塔可夫斯基筹拍《飞向太空》之际,终于1986年病逝于巴黎前的两个星期。涵盖了他在此期间7部电影作品的酝酿、实施与完成;还有他生活的方方面面,家庭与人际关系,创作的艰辛,与苏联官僚的苦斗,内心的彷徨、焦虑,怀疑甚至绝望,以及他对人生的哲理性思考和对一些文艺作品短小精湛的评论。

和《雕刻时光》最大不同的是,日记不是为读者考虑的,塔可夫斯基经常心血来潮而写,文字也并非条理分明。除了对文化现象直言不讳的点评——“看了布努艾尔一部很差的电影,他时不时会这样失水准。”“快落幕的时候,剧作家常常卖弄机灵台词,或将剧情逆转。这显得没品位。好的剧本不这样。”令人印象深刻的还有这位苏联著名导演的经济困境——孤高志傲的塔可夫斯基,在日记中经常为给电影找钱发愁。

翻看这些日记,仍会被塔可夫斯基的个人魅力所吸引——他的真实、执著、深邃,以及那个年代“追求真理”(塔氏的电影理想)的俄罗斯艺术家与生俱来的悲壮气质,有才华的人在巨大的政治漩涡边苦苦挣扎,坚持理想。也许正是这样的魅力,让他的影迷对他的作品心怀敬意。贯穿始终的是他不断坚定的信念,尽管生活境遇时好时坏,这一信念,是对艺术、生命及真理的赤诚之心与身体力行。还有他对生与死的思考,不断的自我反省与自我肯定。后一点听上去有些洋洋自得的劲头,我们必须回到当年苏联的环境,才可理解其中蕴涵的无奈与痛苦。

苏联电影的发展脉络是和政治动荡紧密关联的。在斯大林时期,苏联电影年产量下降到十几部,之后的赫鲁晓夫是个开放型领导人,苏联电影人被压抑已久的创作欲望喷薄而出。在50年代中至60年代初,苏联有过一次名为“解冻”的电影新浪潮。1962年,塔可夫斯基30岁,他执导的第一部长片《伊万的童年》获威尼斯电影节的金狮奖。70年代是苏联的黄金时代,工业发达,社会稳定,塔可夫斯基的电影从画面的质感到音乐运用,无不体现出对俄罗斯传统艺术审美的传承,内涵丰富,富有诗意,具有俄国诗人的优柔气质。但当时的领导人勃列日涅夫对文艺作品施行高压政策,有很多题材被禁止,敏感的电影人对社会问题提出探讨,塔可夫斯基尝试通过具有象征意义的手段,隐晦的手法,表达他对社会的思考。而苏联“左派”把他视做向西方献媚的资产阶级代言人。

( 塔可夫斯基 )

( 塔可夫斯基 )

1974年,塔可夫斯基拍摄的自传性影片《镜子》,讲述了母亲独自将儿子抚养成人的艰难生活,现已是电影史上的伟大电影,但在出来后不久被认为是影射斯大林时代而遭禁,这种境遇在整个70年代逐渐成了他的家常便饭。在1973年的日记中他写道:“糟糕的想法,没人需要你,你在自己的文化里完全是个异类,你无所贡献,你不存在。但在欧洲,或者任何一处,若是有人问,谁是苏联最好的导演,答案是——塔可夫斯基。”而在1977年的日记中他仍在为《镜子》的解禁而努力。他提到写给电影当局负责人的信:“为什么到处看不到《镜子》,为什么强行从银幕上拿掉它?为什么分析《镜子》的文章没有刊登?我受够了那些猜疑卑鄙的神色,还有身后的污言秽语——就电影当局而言。请您回答这些问题:让《镜子》在国内外公映,恢复我身为苏联导演和功勋艺术家的名声。否则,我将斗胆断定,苏联文化、苏联社会及其统治者视我为多余者或坏影响。”

塔可夫斯基一方面拥有很多欣赏他的世界各地的观众,一方面又要与各路官僚斗争,应付国内对他的批判,给自己争取最大限度的创作和生活空间。肯定自己,也是肯定自己选择的崎岖之路,显露出他与现实交锋的痛苦心境与坚持。除了坚持“艺术家的目标乃是真理”,他还谈到他始终如一的美学原则:“首先,在摄影方面,我试图在银幕上最大限度地真实。对我来说,这意味着尽可能贴近生活。电影必须用生活本身的方法来记录生活,只有跟生活本身的影像完全一致,电影才能存在。”

( 时光中的时光 )

( 时光中的时光 )

1983年,塔可夫斯基以《潜行者》导演的身份去意大利参加威尼斯电影节,再也没有回到祖国。离开国内苦闷的创作环境,又添了新的乡愁。1984年11月8日,他在斯德哥尔摩写道:“昨晚我做了个很悲伤的梦。我又梦到俄国北方(我记得)某处的湖泊;那是拂晓,远处的湖滨有两座东正教修道院,教堂和围墙异常美丽。”在海外,塔可夫斯基陆续又拍了《乡愁》和《牺牲》两部电影。不过本书的一个遗憾是,80年代的日记删减了很大的部分,可能是因为结集于90年代初,塔氏家人尚未公开更多的日记。

在法国纪录片导演克里斯·马克的电影《塔可夫斯基的一天》中,我们可以看到发生在塔可夫斯基去世那年冬天的一些情况。1986年,塔可夫斯基正在巴黎拍摄《牺牲》,此时突然得到消息,多年来被苏联政府扣为人质的儿子获准出国,即将来巴黎。当时他已经病得很重,在影片中,去日无多的父亲见到儿子绽露出欣慰的笑颜。克里斯·马克说:“从来没有见过像塔可夫斯基这么天然和深刻的俄国人。”

“安德鲁什卡吃得很饱,很快就睡着了,他是个聪明的孩子,很安静。不哭不闹。”在1970年8月塔可夫斯基写道,那时他的儿子刚出生7天。他是个充满父爱的父亲,在他流亡西方后,父子俩常年不得相见。塔可夫斯基时而在日记中流露出思念之情,在他生命接近尾声的时候,他在日记中最后两次提到他,一句是给儿子的献辞:“给我的儿子安德鲁什卡,你生来无辜受苦,仿佛你是大人。”一次则是为儿子安排好自己身后的生活:“安娜·列娜今天来电话,她说,正在设立一个基金,用于安德鲁什卡的教育。”几行之后,是塔可夫斯基写于12月15日的最后一篇日记,讲到身体的疼痛,他对死亡的迫近已经有所意识。在最后一则日记的两周后,塔可夫斯基因癌症病逝于巴黎。他病逝之日,正逢苏联改革初期。他深受欢迎的电影,虽然因为他1982年的被迫流亡而一度禁映,但又重获发行。 镜子日记夫斯基