一个中国人的伯格曼和安东尼奥尼

作者:娜斯

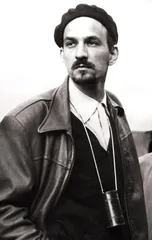

( 上世纪60年代的伯格曼 )

不能说当代艺术电影已经消亡了,但是那个电影与知识分子关系最密切的时代,那个电影能引起知识界普遍的话题的时代,那个知识分子和大学生关注伯格曼、安东尼奥尼、让·戈达尔、阿兰·雷斯奈斯等等的每一部电影并且在街边咖啡馆为他们的电影所引起的话题争论不休的时代,已经过去很久了。

那是上世纪的50年代和60年代,欧洲文明经历了“二战”危机,造成了一代人的对于现代文明的困惑与反抗,在60年代达到爆发,而伯格曼和安东尼奥尼的电影就是这个文化大背景中的一部分。他们的主题是现代文明下人际的疏离,个体的孤独,面对死亡的焦虑,宗教信仰的破灭,是一个时代集体潜意识的艺术表达。

而作为中国人的我,在伯格曼和安东尼奥尼最终离去的时刻,更想从自己的角度去梳理一下跟他们的近与远。

伯格曼:揭示灵魂粗粝风景,来自北方的诗人和狼

我个人更偏好伯格曼,一般舆论也认为伯格曼比安东尼奥尼丰富(应该跟同期的费里尼和黑泽明并列为南、北、东艺术电影三大师)。伯格曼不仅仅是电影界,而且是欧洲文化的殿堂级人物。当时的电影艺术家探讨的主题都跟当时的欧洲社会思潮联系紧密,而伯格曼在这方面最为极致——萨特、弗洛伊德、克尔凯郭尔,当然还有尼采——“上帝死了”。

虽然伯格曼和安东尼奥尼都有现代主义作品微言大义、愤世嫉俗、悲观失望、理性得吓人等共同特征,但是与安东尼奥尼的形式主义和抽象性相比,伯格曼的电影更富人类关系的复杂性和丰富性,他表现人与人之间的撕扯关系更深入、更生动、更无情,而且表现得时而如同一个诗人般抒情,时而如同一头狼一样狠和残酷。安东尼奥尼的电影让我觉得有距离,而伯格曼那种毫不留情的直面人生和对于个人的魔鬼一面的诚实的探索会让我觉得受冲击。我会问自己:有勇气这么诚实地解剖自己和自己的亲朋好友吗?我觉得儒家社会的孝与中庸仍然会在不知不觉中阻挡我们,阻挡我们潜在的伯格曼。李安说他因为伯格曼的《处女泉》而走上了电影之路,可是李安的电影是暗流涌动,表面上总有一份温和的控制是他的特色,伯格曼却是那种北极光一样冰冷的狠。伯格曼是在欧洲文化的边缘,在上帝死后,在个人痛苦经验的种种基础上,发展出他的不留情的世界观。能够把自己的灵魂如此赤裸地暴露在电影中,促成的也许不仅仅是个人的勇气,而且还有文化上的背景。对于生和死,也许中国人讲求豁达,而伯格曼的文化背景没法让他豁达,他生长于一个北欧宗教家庭,这对他的作品产生了永久性的影响。他说那时瑞典人的成长环境“是基于这类概念:原罪,忏悔,惩罚,饶恕,优雅……这个事实可能能够解释我们那令人吃惊的对于纳粹主义的接受”。

漫长的冬日,地理的边缘性,宗教概念的严厉和沉重,这一切都使北欧的现代主义带有自己的特色。也因此,伯格曼在很多人印象里很闷,这是个误解,他比安东尼奥尼要戏剧性得多,最最推崇伯格曼的伍迪·艾伦,1998年曾在《纽约时报》上撰文,讲述他心目中的伯格曼电影。“除了其他以外,……可能是最重要的,伯格曼是一个娱乐者,一个说故事的人,从来没有忘记不管他挑选传递哪种信息,电影要让观众兴奋。”伯格曼很多产,伍迪·艾伦选出的伯格曼的一流作品包括:《与莫妮卡一起的夏天》、《野草莓》、《魔术师》、《面具》、《呼喊与耳语》、《婚姻场景》、《第七封印》、《芬妮与亚历山大》。这些也应该是关于伯格曼必看的作品。

对于怕闷的观众,我推荐伯格曼轻松的喜剧《夏日的微笑》(早期作品)以及他的自传体家庭剧《芬妮和亚历山大》(晚期作品),也许可以先改变一下你的成见。前者是充满机智对话和情节的喜剧,而后者是融喜剧、悲剧、滑稽剧和恐怖片为一体的家庭纪事。其实伯格曼的电影分两类,一类充满严肃形而上思考的寓言式电影,如《第七封印》(关于宗教和死亡)、《野草莓》(死亡)、《处女泉》(宗教和上帝)、《魔鬼的眼睛》、《冬日之光》、《沉默》,在此方面伯格曼比安东尼奥尼更具知识分子性和哲学性;一类属于探讨人际关系,如《芬妮与亚历山大》、《假面》、《婚姻场景》、《秋天奏鸣曲》等等。

父权,母爱,男性自我,男女情爱关系,这几个人性主题在伯格曼那里都被撕开了揉碎了地让你有些心惊胆战。他的父亲,一个严厉的路德教传道士和令人害怕的权威,在《芬妮和亚历山大》、《婚姻场景》中都有表现,跟他的宗教主题中的上帝几乎可以融为一谈。而通常被人们视为伟大的无私的母性到了伯格曼的镜头下,也逃不掉魔鬼捉弄的痕迹。而他对于男女两性关系的探索,其深刻性和激情也无人能出其右。他电影中的男人多数是自私的成人男孩,是他本人生活的诚实写照——他有五次婚姻,无数情史,“我通常说我在58岁走出了青春期”,他说。不像很多艺术家的生活本身未必像其作品一样令人兴奋,伯格曼的生活比他的电影要更加动荡,但他不回避探索自己身上的一切弱点。他清楚地意识到他有双重人格:“知名的一面在控制之下,一切都是计划的并且非常安全。但不知名的一面可以很不可爱,我想这一面产生了我的创造性作品——他与我身上的那个孩子接触,他不理智,他是冲动的并且非常富于情感。”这段话好像也在描述西方理性文明与创造性文化之间的双重文化人格。

事实上,伯格曼围绕死亡主题的宗教作品集中在50年代中期到60年代早期这一阶段,“上帝的沉默”三部曲之后,在一次生病住院期间,他忽然发现自己不再害怕死亡,而那之后他的电影彻底走向人性的主题,他相信此中唯一的救赎的希望来自于爱。

伯格曼探讨人与上帝关系的电影在今天看来可能相关性比较小了,尤其对于中国观众来讲,没有基督教的传统,对于这类的电影会感到比较疏离。但是伯格曼的另一类探讨人类关系的电影,我们一点也不会感到陌生,而且在今天也是西方观众更感兴趣的一类作品。痛苦,折磨,欲望,死亡,罪恶,爱,伯格曼从与上帝的搏斗而走向了与人性的搏斗,而最终他相信了拯救人类的信念是爱的联系,虽然他以理性的冷酷目光审视人性,最终他被人性的丰富所征服,他的作品也成为人性的丰富的一个最坦率的写照。 伯格曼一个中国安东尼奥