我真该穿上燕尾服

作者:曾焱

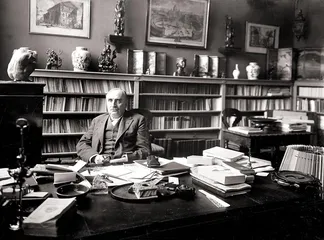

( 保罗·克洛岱尔 )

6月20日,法国新内阁任命了驻塞内加尔大使,却成一大新闻,只因为新大使是让·克里斯托弗·胡方(Jean Christophe Rufin),2001年龚古尔文学奖得主。这个胡方经历很传奇,本身职业是医生,“无国界医生组织”的创始人之一。因为长期在南美居住,他想告诉法国人自己看见了什么,开始写小说,没想到出手就有——1997年写出年度畅销书《阿比西尼亚人》,1999年《失败的诉讼》获得联盟杯小说奖,2001年又以《红色巴西》赢得龚古尔文学大奖。他其实早就涉足政坛了,当过国务秘书,只是“大使”这个职位让他有了新的说头:从19世纪以来,作家当外交官好像是法国独特的政治和文学景观。不是爱好文学的业余诗人,真都是名垂青史的大文豪。

第一位有影响的作家外交官应该是夏多布里昂,1803年他被拿破仑任命为驻罗马大使,一年后为了抗议当局处死好友昂吉安公爵去职。波旁王朝复辟后,夏多布里昂仕途有了转机,重新进入外交界,不过没过多久,为了写他的《墓中回忆录》,夏多布里昂再次主动结束了任职。和他生活时代接近的还有司汤达,在意大利当过多年外交官,只是仕途宠辱正好倒了过来。1800年5月,司汤达是拿破仑军部的17岁骑兵少尉,作为占领者跟随军队进入过意大利,14年后因为波旁王朝复辟他政治上失势,从巴黎避到意大利米兰过起了半隐居生活。1817年,他以笔名司汤达第一次发表的作品就是一本关于意大利的随笔——《罗马、那不勒斯和佛罗伦斯》,以后陆续几本书也都是以意大利的艺术和风景地理为主题。1830年《红与黑》完稿付印,几乎同时,司汤达也得到拿破仑三世的任命,先后做了特里耶斯特(Trieste)和西维达韦西亚城(Civitavecchia)的领事。这份差事显然不是得之《红与黑》的名声,之前那些可以当做漂亮游记来读的散文集和艺术文论在法国文坛积累下口碑,当局这才动心派司汤达去交好意大利,那年他都快50岁了。司汤达是个不太服管的“刺儿头”,写文章说他对外交官身份“厌倦得要命”,但也一干12年,直到去世。

到了20世纪,以文扬名的法国外交官有好几个,其中最有名的是两个保罗——小说家保罗·莫朗(Paul Morand)和诗人保罗·克劳岱尔(Paul Claudel)。如果没有那个传奇和悲剧的姐姐、《罗丹的情人》卡米耶·克劳岱尔,诗人克劳岱尔可能会更加有名。他长在香槟省,15岁到巴黎求学,开始写诗和戏剧,追随当时最前卫的象征主义,可克劳岱尔并不想做个潦倒的文学青年。从1890年通过外交选拔考试,此后直到1936年,外交官克劳岱尔几乎走遍全世界——美国、德国、巴西、丹麦、比利时、中国、日本,也写了大量的诗和戏。他在中国任职12年,在中法文化交流的历史上,专家评价他是继传教士后第一个向法国介绍中国文化的人。他也喜欢日本,在那里任大使期间,剧作家克劳岱尔写出了平生最出色的戏剧《正中分割》,也许正是这部戏最终帮他在1946年得到法兰西学院接纳,那年他都80岁了。

至于莫朗,家世本就好,父亲当过巴黎装饰艺术学院的院长,还是最早将莎士比亚的《哈姆雷特》译成法文的剧作家,在19世纪末的法国戏剧界名头很响。莫朗自己成名于20世纪20年代,那时也就30岁出头。他从巴黎政治学院毕业后当了外交官,最初被派驻伦敦,在那里他先是写诗,然后写小说,1919年出版第一部小说集,为他写序的人居然是普鲁斯特。普鲁斯特的传记里曾提到,写完《追忆似水年华》第二部《在少女们身边》之后,他身边围绕着很多朋友,其中就有莫朗。莫朗比普鲁斯特小十七八岁,但游历丰富,他和普鲁斯特聊立体派绘画、弗洛伊德,都是当时上流社会沙龙里面最时髦的话题,这对因为身体原因极少出门的普鲁斯特有莫大吸引力,两人过从甚密。大作家去世之后,莫朗作为朋友评价他:“普鲁斯特出手阔绰已成传奇,不过我们首先记住的还是他的好心肠。”真正让莫朗在小说界得到地位的是1922年那本《夜开门》以及之后的《夜关门》,他被评论家划分到法朗士、普鲁斯特之后崛起的一代,作为现代派小说先行者和莫里亚克、科克托齐名。20世纪30年代,日本文学唯法国风尚,仿效的人物正是莫朗,后来研究日本文学史的学者提到以川端康成为代表的“新感觉派”,总避不开莫朗和他的代表作如《夜开门》、《欢愉之城》、《列维和伊兰娜》。莫朗的文字意味着对生活事实残缺的观看,1932年,法国摄影家布拉塞出版他最著名的影集《夜幕下的巴黎》,便请莫朗作序。他对战后欧洲都市景观颓废的文字体验和心理叙述方式,也曾影响30年代的上海作家穆时英、施蛰存,包括后来的张爱玲。

战争改变无数人的命运,包括保罗·莫朗,因为政治他从文坛荣誉的巅峰跌下。1940年法国政府战败投降,莫朗作为法国驻英国经济使团团长正在伦敦。他没有留下参加戴高乐组织的“自由法国”,而是像多数使馆的外交官那样,选择返回本土。战争进入尾声,莫朗接受维希政府任命,作为大使驻瑞士伯尔尼。很快巴黎光复,莫朗被撤职,因为担心遭到审判而避居瑞士。莫朗从此脱离政治,写了大量短篇小说和文学评论,战后的法国年轻一代作家再次为他倾倒,包括被称为“50年代巴黎最成功的作家”、《蓝色轻骑兵》的作者罗杰·尼米埃(Roger Nimier)。1958年,莫朗被提名法兰西学院院士,此时距离他第一次获提名已经22年。因为“二战”期间的污点,这次提名几乎引起政治风波,提名他的院士最后以辞职离开并永不加入法兰西学院来了却残局。10年后莫朗再次获得提名,终于被舆论谅解,戴上了法兰西学院院士的佩剑。和克劳岱尔一样,那年他也是80岁。

( 夏多布·里昂 )

( 夏多布·里昂 )

克劳岱尔比莫朗大十几岁,各自驻外,有交集的可能性很小,不过上世纪20年代克劳岱尔在华盛顿任职的时候,在使馆里曾见过莫朗,有篇报道记录了这次有趣的会面:两人在走道里迎面相遇,莫朗正想和对方寒暄几句巴黎的新闻,克劳岱尔却突然打断他,沮丧地说:晚上到那个美国参议员的夫人家吃饭,我真该穿上燕尾服。想了想他又加上一句:总之,人一生总有自尊心受伤的时候。诗人克劳岱尔时常会压过外交官克劳岱尔。

( 保罗·莫朗 )

( 保罗·莫朗 )

( 夏多布·里昂 )

( 夏多布·里昂 )

( 让·克里斯托弗·胡方 ) 燕尾服

( 让·克里斯托弗·胡方 ) 燕尾服