三坊七巷名门的市井生活

作者:葛维樱

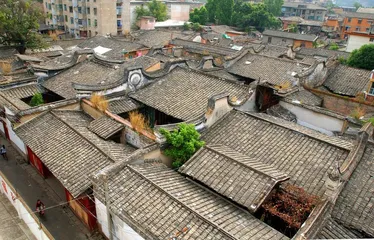

( 三坊七巷“水榭戏台”于2006年12月开工修复,图为修复前的“水榭戏台” )

三坊七巷很好辨认。晚上站在高楼上,福州市中心最繁华的灯火中间,一片长方形的漆黑地带。福州这样的港口城市,在上下弯曲的街道中,土洋结合的教堂、牛排馆隔几步就是一个。唯独三坊七巷,占据661亩的一块平地,里面横平竖直,半边是三个坊,正对着的另外半边是七条巷,中间隔一条街。200多年里,门当户对在这里极为肃整,六扇门的人家绝不会有三扇门的对门,刻着清代街规的石碑完好地竖立在街边。新中国建立后实行公房改造,郁达夫眼中“尽钟鼎之家”的三坊七巷,住进了大量平民,以致现在,林则徐、沈葆桢、严复、冰心、林觉民这样的名字、134处房屋被列入文物保护范畴,都改变不了这里已经成为贫民窟和养老区的事实。

家族政治的物质样本

车子开到澳门路就必须停下,这里是三坊七巷的起点,林则徐祠堂是必看项目。所谓三坊七巷,按照旅游局的话说,是以林则徐作为名片的。实际上,从林则徐的母亲开始,一直到严复的儿子、孙女,这个家族延伸了近200年的权力脉络,才是三坊七巷存在的理由。周民泉是三坊七巷最权威的文物管理人员,他的家原本在林则徐祠堂旁边,但因为2006年要修建停车场被拆迁。周民泉一家现在还居住在过渡房里,等待政府的安置房。“修停车场,就是为开发三坊七巷做准备。”周民泉并不介意,“林则徐祠堂是三坊七巷一带最早被作为旅游景点开放的,在80年代初期。”

背靠着林则徐这棵大树,坊巷成为姻亲关系的物质样本。林则徐的儿子林聪彝、三个女婿包括刘、沈、郑三家,构成了三坊七巷最早的四大家族。代代相传的官宦经营,始成为当地最有名望的家族。林则徐的住宅并不在此处,但他的后人们却在这里建立了牢不可破的家族关系网。在三坊七巷最门面的位置光禄坊,他们为林则徐建造了祠堂。“林聪彝家就在我们对面,可惜他们家解放前就分了家,子孙们卖了祖产各自散去了。”二女婿沈葆桢家的后人沈苏说。沈家则由于海政一直绵延。自沈葆桢成为福建船政学堂和马尾水师的创建人,能和这条支脉联络上的亲戚基本都在船政或海军供职。这也成为三坊七巷中的子弟一个很有前途的出路。清朝福建海防中的海军部队,一直沿用到民国时期,在林则徐的姻亲谱上,清代的海关监督、南洋通商大使、船政大臣,延续到民国,这本姻亲谱上的官衔就变成了第一舰队总司令、海军陆战队总指挥、外交部次长、财政部部长等。

陈建威83岁,爱喝咖啡,是林则徐母亲家族的后裔。上世纪30年代的屋主陈季良是国民政府海军总司令、抗日战争勇将。“我的叔祖陈季良,和三坊七巷的子弟们一样,先去了船政学堂,又被选送去了英国格林尼治海军学院。”陈建威在40年代跟着父辈在战争中逃离三坊七巷,来到上海租界,“我父辈本来也在海军的,后来有进银行的,有的就什么也不干了。”陈建威学会了另一种生活方式,他上了圣约翰大学,成为伦巴高手,英文流利。“逃去时也是与沈家、刘家这里的好多朋友们一起。抗战胜利以后我们都回到了三坊七巷,常开派对。”陈建威的家现在还保留着叔祖大修过的样貌,墙砖是法国货,到现在边缘都有棱有角没有破损。三进院落中只有侧面一幢小楼还属于陈建威。“正面大厅以前是房屋管理局安排住环卫工人的,和垃圾站一样。”陈建威学经济专业,解放后在一家国企做会计,是福建最早的注册会计师、审计师。“去年大厅被房管局租给了想搞旅游的人,她弄得很好,我关了多少年的侧门,终于敞开了。”陈建威常透过侧门看着大厅,“心里舒服点”。

( 始建于1839年的畲族祠堂是三坊七巷中唯一一座少数民族建筑 )

( 始建于1839年的畲族祠堂是三坊七巷中唯一一座少数民族建筑 )

名门现实

沈葆桢的第五代孙媳妇叶老太撩起一点裤脚,脚踝上密密的黑点是被蚊子叮的疤。“李嘉诚为盖‘衣锦华庭’,填了衣锦坊的两条河,三坊七巷的蚊子就成了灾。”从闽江流出的两条分支大小水流,曾是保证三坊七巷一带生态平衡的重要条件。“台风、暴雨带来了活水,更能带走屋子里的虫卵和生活垃圾。”这样的洪水景观,在冰心对于三坊七巷的生活回忆中有一段魔幻的记述。“每到雨季,洪水来临,庭院水池里的金鱼就会都冲到屋子里,很多金鱼在眼前游来游去。”

( 衣锦坊欧阳大院中的精美雕饰 )

( 衣锦坊欧阳大院中的精美雕饰 )

由于“衣锦华庭”,自然的代谢循环不复存在。现在正对着林则徐祠堂的,是每平方米均价8000元的“澳门公寓”。林聪彝家一脉已散,大女婿刘家经过民国时代资本的积累,开办福建电气产业,大都出国。现在的三坊七巷,沈家成为真正的家族代表。1977年,林则徐祠堂成为国家级重点文物保护单位和爱国主义教育基地,而就在光禄坊正对着的宫巷里,“三十五婶”刚刚从湖北乡下下放结束,回到家中,沈葆桢的孙子原民国政府中的海军上将刚刚获得大赦,住在北京饭店等家人来接,曾孙女沈苏接到台湾来信,得知和国民党政府一起逃到台湾去的少将丈夫还活着。一家人又回到了这所沈家老宅。

一条长木板搭在40厘米高的门槛上,摩托车从门里开上木板,像跷跷板一样,到门外落地。沈葆桢的后人,要从有200多年历史的大宅子里出来,就用这个办法。第五代媳妇叶老太和第六代孙女沈苏有时也要争个高下。叶老太是个厉害角色,“我公公、我亲姑姑”叫得响亮,沈苏一辈子寡居,丈夫1983年在台湾去世,儿女都是高级工程师。沈苏的房在二进院,叶老太在一进院,由于沈葆桢定下家训,将房子定为“沈氏公业”,不许分割、出租、变卖,因此理论上,凡是沈氏后裔都可以居住。这也是后人还能住在祖产中的原因。

沈葆桢的房子有近3亩地。老房子的有效利用面积很小,天井搭着的棉絮被套、烂木头横七竖八地堆放在每一个地方,“我公公得到大赦后,拿到了一笔补偿金,加上积蓄的10万块钱,把后面的藏书楼翻修,儿子们就都住了进去”。其实那楼不叫藏书楼,但叶老太一再强调,最后一个院落的二层小楼自己住了40年,“沈家人丁旺,七七八八有1000多人不止,这房子,谁住就是谁的”。

2004年,饮翠楼墙角长出的野树越来越大,终于在台风天气里出现了摇晃的局面。叶老太一家去找政府:“修我们也可以掏钱,20万元拆了重建,问题是政府又不让。再说我要修了,这以后能算我的吗?”可是政府也并没有如叶老太所愿给她修房子,周民泉想的折衷办法是,政府来人暂时维修一下。“用几根铁钎子,撑住房梁。”福州规划局规划设计所所长陈亮说,“政府是要保护文物的,问题是归谁所有”。饮翠楼依然是危房,政府只是保证不倒塌,等到收回政府手中才能彻底修缮。

( 三坊七巷之郎官巷的严复故居 )

( 三坊七巷之郎官巷的严复故居 )

“我家旁边的幼儿园,已经关闭10年了,当年也是我公公的父亲,用了15斤黄金修的。”叶老太终于挣到了房子。幼儿园有两间后盖的水泥房间,比沈苏的漏雨刮风的房间好得多。沈苏的房子,就是木片、砖块堆成的建筑,房梁、屋顶都镶嵌其中。离得远些才能看出房子的结构,近了就是一个大杂院。沈苏说,有的人来看过她的桌子、椅子。沈葆桢老宅的东西甚至比一般人家还少些,三坊七巷随便走进一个非文物保护房子,都有漂亮的花梨长案,但沈苏只有一个堆着旧棉花的太师椅。除了象牙的雕刻,椅子的木板都是乱的,随便抽出一块翻过来,居然是一块匾额的一部分。地板是糟的,走路要轻。空气中是腐朽的味道,但据说这里的老人很长寿。现在这里住着20户人家,其中有6户是沈氏后裔。他们和外来户一样,没有上下水设备,三坊七巷的1.5万多个居民,每天早上要排着队,去把自家马桶倒进公共厕所。“以前早上5点有‘叮当’的粪车,现在也没有了。”周民泉说,“本来这种结构的房子,就是要把污水倒进地沟,然后自然渗下去,但是现在没有了活水,就没办法了。”

未来或没有未来

( 严复 )

( 严复 )

“没有可看性,光有人物啊传奇啊,这在旅游的角度根本行不通。难道要我指着又脏又烂的破房子,给人家讲故事?”旅游局的一位官员对于三坊七巷很伤脑筋,“说是福州的名片,却没法带人看。”“1.5万人要变成3000人,这里才能有旅游价值。”陈亮从1997年开始在三坊七巷做入户调查,10年的工作成果是极为细致的地理信息系统和大箱厚厚的每一家的材料。规划局的方案要顾及文脉,“要活的街区,我们说的是对于1万多人,进行人口的疏解”。对于整体搬迁的做法,历来存在争议。“但现在十几平方米挤5口人,只要付了很便宜的租金给房管局,有这里的户口,就这么一直耗下去,这可没法发展。”

沈苏的儿子、媳妇每年夏天都要备下一些瓦片、木头在墙角。进入三坊七巷每个古院落都一样,胡乱搭盖的简陋住处将整栋房子分割开来,冷不丁楼梯拐角也会出现一家人,以为没有人的被塑料布环绕的大殿,其实里面住了四五家,一到了台风、雨季,大家自然知道修补哪里,“瓦片今年涨价了,5毛钱一块”。沈苏的儿媳妇说。只有早被国家作为景点收纳并开放的林则徐祠堂,林觉民、冰心故居和严复故居,保持着文物样貌。“严复故居是辜振甫的太太给修的,她是严复的孙女。”沈家在现代已没有这样雄厚实力的族人。沈氏老宅连作为栖身之所都已不合格。对于沈苏和叶老太,按照文物标准大修,是太遥远的事。自从6月18日,三坊七巷拆迁工程办法正式出台,92岁的沈苏坚持认为自己家绝不可能搬走,“这附近有三所医院啊!”

( 沈葆桢 )

( 沈葆桢 )

政府的说法是,“镶牙式”,该修的修,但看出台的政策,是全都搬空。不过具备基本条件的居民可以留下来。第一条就是要求必须是屋主,最好是名人后裔,其次是愿意承担六成修缮费用。修缮费用在沈苏想来是个天文数字,“500万元,六成是多少?”在三坊七巷,大部分人都不是屋主,而是建国初期搬进来的老百姓,“刚搬来时,看见院落的精致,居然不敢进门”。现在,各家露天烧菜、洗涮、搭盖,电线在空中乱作一团,只有最贫困的家庭和老户主们愿意留下来。“年轻人大多在单位工作,也享受现代化的房子了。”很多人向拆迁办公室咨询自家能拿到多少补偿金,每平方米3998元的补偿,在福州只能买到边远地区的房子。

“三坊七巷改好后会被有钱人买走吗?”除了沈家、欧阳家这样在不可能的任务中坚守祖业的,大部分人关心的是,谁将得益?陈亮说,自己很害怕说着温州话,或者卖着麻辣火锅的人住进三坊七巷。“现在,看三坊七巷最好的点,就是站在‘衣锦华庭’的顶楼上。”

( 林则徐 )

( 林则徐 )

资料:

三坊七巷工程, 争议中的改造

1993年动工的“衣锦华庭”房地产项目,初衷是将最初定好的42处保护古建筑集中挪到一处,四周盖高楼,结果刚拆掉一个衣锦坊,就因为人文、自然生态考虑不周,破坏了三坊七巷的整体格局。福州市规划局的院长助理、1992年从同济大学研究生毕业回到福州的陈亮说,“我的老师阮仪三,那时简直把三坊七巷当做了反面教材”。阮仪三参与过平遥、丽江、周庄等一系列古城规划,并且常常给市长班讲课。越来越强大的反对声浪,使“衣锦华庭”停停盖盖,2001年起,福州市政府一再去香港谈判,希望拿回三坊七巷。2005年终于终止了签到2043年的合同,政府披露的赔偿金数额不明,也有说用另一块地皮置换了。李嘉诚将股份出让给福州合作方闽长置业,“闽长”只负责“衣锦华庭”4幢楼。

李嘉诚的项目一共分6期,第一期75亩,就是“衣锦华庭”。98万元1亩的价格给福州市政府,福州市政府开始拆迁,发现自己拆迁1亩的成本是300多万元。而李嘉诚的协议要求拆平了才能给他,福州市的拆迁成本不仅是拆,还有建造安置房的成本,占到所有费用的4/5。3幢30层的安置房,都在离三坊七巷只有2公里的西洪路上,繁华方便。等面积产权置换,还可以多买些。而此后拆迁的居民也都可以住在1公里外的西门附近。迄今,三坊七巷的居民还认为,这是李嘉诚作为房地产开发商操作的条件,而不是政府的功劳。“衣锦华庭”直到2006年才建好。楼市已经完全改变,居民们还抱着像李嘉诚那样做的想法,不愿意离开黄金地段。

三坊七巷在上世纪90年代有数据的是286所文物房子,但是经过周民泉30多年的确认,一共划定了131所需要保护的房子。此外,已经有了小片拆迁,比如林则徐祠堂附近、各巷子里弄中,比较容易动手修缮的是国家产权的公房。因为解放时各机关单位都驻进三坊七巷,仅水榭戏台一处宅院,就被派出所、法庭、织布厂等部门转手,政府给织布厂400万元之后,终于腾出了水榭戏台。2005年,鼓楼区旅游局作为业主单位,对水榭戏台刚招完标,福州市政府成立了“三坊七巷管委会”,以土地开发中心为主体,集合各部门人员,拿过了项目,而拆迁依然是鼓楼区政府领头。很多常年在外居住的人也回来,总户数5293户,扣掉挂户,3400多户。

李嘉诚使三坊七巷的名气越来越大。周民泉为此接受过香港媒体访问,而李嘉诚的规划方案反而使大批专家学者来到三坊七巷。“走得动的都来了。”专家们拒绝在论证报告上签字,并且轮番说服当政者。规划越来越细致。“房子下面都是石条,管网布不下去怎么办?煤气管道之间的安全距离,巷子宽度不够怎么办?”陈亮说,尽管技术角度有许多困难,但是人数一定要降下来,这一点达成了共识。

按照《文物保护法》,国有和非国有文物有区别。国有的,国家有责任维护修缮,非国有的谁使用谁负责。即使政府帮助修缮,费用还是要主人掏。“目前的想法是,让名人之后,用将来的门票收入还贷款。”但三坊七巷的房屋基本上要“落架大修”,就是把整个房子全部拆掉,保留原件再组装修补。“只有欧阳家不需要。”里面的桌椅家具也一样,要优先卖给国家,每个巷道口都有巡警站立。阮仪三曾经认为,如果福州能修好,比丽江至少大10倍,何况还有丰富的文化系统。2006年把三坊七巷的9个点列为“国宝”,“就像铆钉一样,先钉牢”。陈亮说。 市井三坊七巷生活名门