《Slate》:好榜样?坏榜样?

作者:鲁伊

( 美国越来越多的公司看好网络期刊的特征促销其产品 )

“文章短,信息量足,有小聪明,还不收钱。”这是一个经常浏览《Slate》的记者对这份已经有11年历史的网络杂志的评价。然而,如果时间倒流回1996年6月24日,《Slate》杂志首次上线的那一刻,这段评语,倒有多一半不适用。

在那期杂志中,重头戏是尼古拉斯·李曼(Nicholas Lemann)——现任哥伦比亚大学新闻学院院长——写得比较犹太人与亚裔在美国社会地位的文章。这篇文章2218字,即便在《大西洋月刊》和《纽约客》上,都不能算短。

第二篇短些,是对鲍伯·多尔(Bob Dole)的专访,1648字,在电脑上用小字号也要向下拉至少三屏。当然,多尔那会儿是参议院多数派领袖,共和党提名的大选总统候选人,正叱咤风云,这么重要的人物,这字数,在《时代》周刊上,都算委屈了。

在这两篇重头戏之外,是十几篇强调思想的政治和艺术评论,长篇大论,条分缕析,写手是大写手,文章是好文章,就算每天看两小时,也够消化一个多星期的了。在第一期杂志推出后,接受《哥伦比亚新闻评论》记者采访时,《Slate》的主编金斯利侃侃而谈自己的“少就是多”的新闻理想,“我们就是要做一本网上的《哈泼》和《纽约客》……树立网络杂志的新闻学和经济学标准”。

金斯利俨然新媒体时代的领军人物。在《Slate》的风头下,别说早两年上线的其他网络杂志——《Feed》、《Word》、甚至是《沙龙》——都成了小玩闹,这一年相继推出网站的《纽约时报》、《华尔街日报》、《华盛顿邮报》、《洛杉矶时报》和美联社,简单粗线条的网页设计与仓促间杂乱堆放的内容同《Slate》的“酷”和“深刻”相比,也大大落了下风。

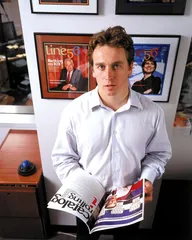

( 《Line56》杂志为企业提供网络服务 )

( 《Line56》杂志为企业提供网络服务 )

所有这些,给了金斯利和投身《Slate》的编辑记者们对未来盈利前景的极大自信。同传统媒体相比,网络杂志省去了大笔印刷发行费用,编辑队伍也相对精简。成本降低的同时,靠浏览量卖页面广告是当时绝大多数网络内容提供商都坚信不疑的盈利模式,更何况,《Slate》的内容质量不在任何一本传统杂志之下,既然人们愿意每年花几百美元订阅《纽约客》,便宜十几倍的阅览年费又算得了什么?1998年3月,《Slate》开始对用户收取19.95美元的年费,成为第一家尝试收费的非色情网站。

结果呢?《Slate》的资深编辑杰克·夏佛(Jack Shafer)提供给本刊记者的数据是,收费后第6个月,开放阅览的Front Porch栏目的固定浏览用户(单个IP地址)为40万人,而付费订阅者最多时也未能超过2万人。“算账的结果是,收到的年费还抵不上因为浏览量下降带来的广告损失。”夏佛说。于是,1999年2月,《Slate》宣布改变策略,停止收费。

发生在1999年的改变并不仅仅是收费政策。1999年2月,金斯利在《时代》周刊上发表了一篇题为《为马特·德鲁奇辩护》的文章,其中写道:“在(报道)这个故事中,互联网击败了电视和平面媒体,并最终让他们不得不接受这个故事,原因只有一个:低标准。”

他提到的“这个故事”,是总统克林顿与白宫实习生莱温斯基的性丑闻。马特·德鲁奇(Matt Drudge)是最早在自己的网站上爆出此事的记者。在此之前,马特·德鲁奇已经因为通过互联网揭发政客丑闻获得了很高的知名度,但是,传统媒体极鄙视此人,一位哥伦比亚大学新闻学院教授对他的评价是“小道消息批发商”,而他的从不核查信息准确性也与新闻伦理相违背。在这种情况下,金斯利的辩护,固然与其一贯的爱唱反调的个性相符,固然与身为互联网新媒体代表人物有关,固然他所说的“低标准”针对的很大程度上是传统媒体的保守和官僚主义,但不能不说是一种新闻观上的转变。

如果说这种转变在1997年的戴安娜王妃车祸事件和1998年的莱温斯基丑闻中还是随网络媒体大流而为的话;到了1999年,此时的《Slate》,无论从版式还是文风,已经是在刻意求变了。1996年的长篇大论式学术文章已经全部消失,信息汇总文章开始占据多数,专访人物的选择标准由重要转向有趣,500字的议论文成为常态,栏目的划分也增多变细。最重要的改变,还是更新时间的改变。最开始的《Slate》,还固守着每周更新的出版业传统,但此时开始每天增加少量新内容,让访问者每次来都可以看到新东西。

不能不说,所有这些转变,都非常聪明。夏佛说,虽然开始时抱着很高的新闻理想投身到《Slate》的创办中,但金斯利其实比大多数人都更早的认识到互联网新闻的局限。康奈尔大学传媒系和计算机科学中心的研究小组做过一个实验,网页浏览者平均对每个页面的注意力保持时间只有66.7秒。此外,虽然新闻网页同搜索、购物和商业网页相比,开始时吸引的注意力较多,但一旦需要翻页或向下滚屏,注意力程度立刻会跌到最低。这几乎决定了互联网原创新闻总体上无法走深刻路线。1995年美国杂志大会上时代华纳公司董事会主席唐·洛根的一句戏言仿佛真的一语成谶:“有盈利前景的网络媒体未来模式?小报模式吧。”

《Slate》并没有走小报模式。虽然版式与文风变了,但那种优雅的、从容的、自嘲的、求新求进步的生活态度,依然保持着。而金斯利在行内的口碑和明星效应,以及微软的协助推广——在很长的一段时间里,《Slate》作为MSNBC的一个栏目存在,从MSNBC进入《Slate》网站的浏览者数目庞大——也让《Slate》稳占网络杂志龙头老大之位。2000年,《Slate》的荣耀达到顶峰。《哥伦比亚新闻学评论》把年度十大成功编辑的头衔给了迈克尔·金斯利,在所有入选人中,他是唯一一个做网络媒体的。

也就在这一年,互联网的泡沫,破了。

这一年,常常被拿来与《Slate》相提并论的《沙龙》,股票从一年前上市时的15美元,跌到2美元,又跌到1美元。虽然作为微软的分支业务,《Slate》不像《沙龙》那样面临巨大的经济压力,但也不得不面对缩减开支和裁员的现实。但,这不是Slate遇到的最大的挑战。

如果单看《Slate》的采编人员履历,会发现有相当一部分人是从《华盛顿邮报》、《时代》、《纽约时报》、《新共和》、《纽约客》等老牌传统媒体跳槽来的。这很容易给人一种“苍天已死,黄天当立”的感觉。然而,在《纽约时报》和《华盛顿邮报》担任了20多年记者和编辑、现任奈特科学新闻奖学金项目主任的伯伊斯·伦斯伯格指出,在“新媒体”的概念炒得最热的时候,也正是美国传统平面媒体转型的时期。传统诸侯割据的地方报纸杂志逐渐被大的报业集团吞并收购,强者愈强,弱者则全无还手之力。一方面是报纸杂志倒闭带来工作职位的减少;另一方面,为了增加盈利,报业巨头们也开始裁员,或是降低新加入记者编辑的起薪。1995年毕业于哥大新闻学院的罗宾·斯帕克曼就是一个很好的例子。她花了4个月的时间在纽约的各大媒体找工作,得到的只是一份担任“事实核对员”(注:美国新闻机构中专门打电话给记者的采访对象,核对文章中提到的情况是否属实的初级员工)的工作。在MSNBC,她却一下子成了助理编辑。另一份统计数据显示,在1998年,纽约地区,进入传统媒体的毕业生只能拿到2万美元一年的起薪,而在网络媒体工作的人,却可以轻松拿到4.5万美元到6.5万美元。新的工作机会和更好的报酬不仅吸引了毕业生,也吸引了许多在传统媒体中工作的低级记者编辑。尽管这些跳槽的人数目众多,一度给人以传统媒体树倒猢狲散的感觉,然而,所有媒体巨头皆元气未伤——金斯利转战网络之所以引起如此大的轰动,其实在另一方面也反映了这一现实:当泡沫洗尽,尘埃落定,美国的几大传统媒体起跑了。

无论是《Slate》还是《沙龙》,以及目前绝大多数的网络杂志,都存在一个致命的问题:缺乏垄断性的技术。网络是新媒介,新平台,但进入并不难。2001年,《波士顿环球报》一篇评论指出:“在网络上出版一些东西当然可以让你成为一个出版人,但它不是一个出版生意。真正的挑战是怎么从这里面赚到钱?”看过赛车的人都知道,先起跑几十秒固然重要,发动机的马力和车里的人才是决定成绩的最重要原因。

当《时代》周刊也开始在网站上推出视频、相关信息链接、具有个人风格的采访手记,当《纽约时报》把互动图文做到登峰造极,当《洛杉矶时报》把分类广告搬到自己的网上,单纯的网络媒体所能想到的盈利模式全部可以为传统媒体所效法,而传统媒体历史上积累下来的家产让网络媒体不可想象的收费订阅变得轻而易举——人们缺乏花钱在网上看一篇3000字新闻长文的闲情逸致,但很多人有输入一个关键词就可以找到100年前的《纽约时报》相关报道的需求。人们常常把互联网带来的有别于传统的网络媒体革命称为新媒体(New Media),然而,它其实应该被表述为新媒介——怎么用新瓶子装旧酒,又怎么让更多的人更容易获得瓶子里的酒。

2004年4月,金斯利以“健康原因”离开《Slate》。鉴于他马上就在《洛杉矶时报》时评版走马上任,这个原因显然并没有说服力。2004年12月21日,《Slate》易主,新东家是华盛顿邮报集团,成交额相当(一说略低)于当年微软投资创办《Slate》的数目。很多评论认为这是比尔·盖茨忍痛割肉也要放弃这块已经没有希望的业务,然而,考虑到巴菲特控制的伯克夏公司是华盛顿邮报集团的大股东,而比尔·盖茨又是伯克夏的大股东,事情显然没有这么简单。杰克·夏佛表示,在归入《华盛顿邮报》旗下后,《Slate》进行了一系列向传统媒体靠近的合作,比如已经进行的与美国国家广播电台(NPR)合作的时评综述,以及可能在《华盛顿邮报》下属都市报上刊出Slate网络版文章。“这样反而更好,至少现在,网络杂志在吸引广告上终究不能和平面媒体及广播电视相比。”夏佛说。只是,坐在《华盛顿邮报》那栋百年办公楼里写字的时候,不知道他会不会偶尔想到,生活好像跟他开了个玩笑——这,正是他10年前逃离了然后转向网络和新媒体的起点。 slate好榜样传统媒体榜样纽约客