超导研究的温度变迁

作者:吴戈

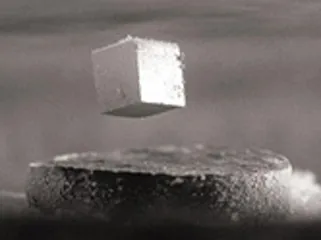

( 低温下悬浮,成为超导最直观的奇异特征 )

这是会议临时增加的内容。尽管主办方限定每人发言5分钟,核心报告也只给10分钟,但51个即席报告仍从晚上19:30一直讲到凌晨3:15。

当晚的焦点正是超导。那种在特定温度下电阻突然消失的现象曾被美国《商业周刊》称为“比电灯泡和晶体管还重要”。从1986年开始,这一领域突然柳暗花明。“在很多人心中产生了一种一切皆有可能的感觉。”率先取得突破的物理学家约翰内斯·贝德诺兹说。

1987年3月的会议后来被称为“物理学的伍德斯托克音乐节”,“就像在烹饪大赛上一样,人们见人就问‘你用了什么秘制配料’”。

突如其来的竞赛

超导现象一开始就不是理论的产物,它源于19世纪末20世纪初对低温世界的好奇。发现这一现象的荷兰物理学家卡末林·昂内斯是从氢和氦的液化开始。荷兰物理学家卡西米尔曾评论说:“一旦昂内斯给了他们液氦,告诉他们测量金属的电阻,他们就不可能不发现超导电性。”1911年,昂内斯的学生霍尔斯特首先观察到起始转变温度4.2K(开氏温度,减去273即为摄氏度)的超导现象,1913年昂内斯因低温研究获诺贝尔物理学奖。

( 朱经武 )

( 朱经武 )

然而,从4.2K到15K用了30年,到23K又是一个30年,而这个纪录一停顿就是13年。

复兴始于国际商用机器公司(IBM)苏黎世研究实验室的瑞士科学家卡尔·亚历山大·缪勒。他1963年进入该实验室,直到1978年才接触超导,又过了5年,才和年轻同事贝德诺兹一起,用业余时间研究氧化物超导体。

( 卡末林·昂内斯 )

( 卡末林·昂内斯 )

1986年1月,他们在镧钡铜氧材料中观察到30K左右的起始转变温度。为保险起见,缪勒对这个难以置信的结果反复实验,直到4月中旬才向德国一家小杂志《物理学》送交了论文,题目中谨慎地使用了“可能”的字眼。文章直到9月17日才正式发表。直到进一步的磁测量支持了原来结论,他们才将第二篇论文寄到《欧洲物理快报》,此时已是10月22日,发表则是1987年初。

由于历史上多次有人宣称发现高温超导体却无法得到证实,加上自己和杂志的知名度都不高,贝德诺兹和缪勒估计,同行要证实和接受他们的工作,可能至少要两三年。

( 赵忠贤 )

( 赵忠贤 )

然而,在中国、日本和美国,都有科学家分别注意到这个方向。

1986年9月,日本电子技术实验室的科学家获得消息,立即重复实验,但没有成功。9月底,后来的中国超导研究领军人物、当时还是中科院物理所助理研究员的赵忠贤也在所内图书馆的资料中读到了刚发表的文章。“我认为缪勒的想法是有道理的,尽管对于真正的机制至今也不清楚。”赵忠贤回忆。此前,他刚在美国进行过一年的超导合作研究。就在当年4月,“所里的李荫远老先生把《美国应用物理》杂志中关于氧化物超导研究的文章给我看,我还没有相信”。10月中旬,赵忠贤就联络几位同事开始了实验。

( 1987年,物理学奖授予“在发现陶瓷材料

的超导性方面的重大突破”的两位合作者——德

国的乔治·贝诺兹(右)和瑞士的亚历山大·缪勒 )

( 1987年,物理学奖授予“在发现陶瓷材料

的超导性方面的重大突破”的两位合作者——德

国的乔治·贝诺兹(右)和瑞士的亚历山大·缪勒 )

10月4日,在日本的一次超导材料会议上,东京大学教授北泽宏一也获悉了贝德诺兹和缪勒的文章,但没有相信。11月初,他的助理高木英典建议将重复这项实验作为本科生毕业论文的课题,北泽甚至不得不重新查找论文出处。出人意料的是,11月6日开始实验后仅7天,高木英典就打来电话,本科生金泽尚一成功地用磁测量证实了实验结果。东京大学的研究于是迅速全面展开。

这是国际上首次独立证实贝德诺兹和缪勒的成果。11月19日,研究小组负责人田中昭二在日本一次会议上的简要通报,迅速点燃了日本的研究热潮。11月22日,他们的首篇论文寄到《日本应用物理》杂志,6天后消息出现在《朝日新闻》上。12月23日,东京大学工业化学系的一个新材料研究小组还提出了世界上第一份高温超导材料专利申请。

( 2003年11月27日,东京的超导磁悬浮列车试车 )

( 2003年11月27日,东京的超导磁悬浮列车试车 )

美国最早反应的是休斯敦大学教授朱经武。他首次读到贝德诺兹和缪勒的论文已是东京大学开始实验的11月6日,但他的行动更果断——立即要求手下的研究人员停下一切工作,两三天内就开始实验。至于相信的理由,朱经武在1997年回忆:“我们一直在做钡铅铋氧化物,一直觉得在氧化物里搞超导很有希望,所以一看到他们的文章就绝对相信,虽然当时那些报道的结果量还不是那么详细。”

11月下旬,朱经武的小组得到了肯定结果。11月25日,他们甚至在镧钡铜氧中观察到73K的超导转变,虽然这个结果第二天就无法再现,但无疑增强了他们的信心。

12月初,北泽宏一和朱经武都参加了在波士顿召开的美国材料研究学会秋季年会。由于《朝日新闻》的报道,刚抵达波士顿的北泽便引起关注,但因为尚未确定新超导体确切成分,田中昭二反对在会上介绍这一成果。12月4日,北泽宏一的报告只按原计划讲了钡铅铋氧化物超导体的研究。

当朱经武在报告的最后,简要提及证实了贝德诺兹和缪勒的结果时,场面热闹起来。北泽宏一终于忍不住在讨论时上前公布了他们自10月以来获得的更充分的证据,但对次日专门做报告的要求,他仍未得到国内答复。直到报告前最后一刻,日本才最终确定了新超导体的成分,并决定在会上公开。

12月12日,朱经武向权威的《物理评论快报》寄出了论文。14日,刚应邀参加研究的朱经武原来的学生,阿拉巴马大学的吴茂昆又发现了39K的超导转变。到12月的第三周,朱经武小组已经将起始转变温度提高到了52.5K,并再次观察到70K超导的迹象,最新结果于12月30日寄给了《科学》杂志。

同时,贝尔实验室的R.J.卡瓦等人也发现了36K的超导转变,29日将论文寄到《物理评论快报》。因为被要求修改等拖延,朱经武等人的论文直到1月才与卡瓦等人的论文一起发表在同一期上,但这也使他们有机会在1月6日添加的附注中,提到了70K超导迹象和吴茂昆小组对另一种氧化物超导电性的发现。12月30日,朱经武在休斯敦召开新闻发布会,简要提到了70K超导迹象,次日就上了《纽约时报》。

此前的12月20日左右,赵忠贤等人也在锶镧铜氧中得到起始温度48.6K的超导转变,并在镧钡铜氧中观察到70K超导迹象。只是后者也未能重复,这使他们并未马上写文章或做结构分析,而是全力试图重复这一现象。他们的研究论文送到中科院的《科学通报》已是1987年1月17日。不过,1986年12月27日,《人民日报》报道了我国发现70K超导体的消息。

大众媒介的作用

超导技术实用价值的第一个标志是找到在液氮温区(77K)也具有超导电性的材料,因为氮丰富而且便宜,70K的初步发现无疑使竞争趋于白热化,物理学家们常常三四十个小时不休息。

1月13日,朱经武小组一天前在原有的镧钡铜氧样品上观察到的高温超导又消失得无影无踪。虽然昨天他还正式提交了一份关于多种氧化物(包括钇钡铜氧)在内的超导专利申请,但替换元素已不可避免。17日,吴茂昆的研究生J.阿斯伯恩在一份家庭作业的背面草草做了计算,预言钇钡铜氧将是最佳选择。29日下午,这种材料居然达到了90K左右的起始转变温度,首次突破液氮温区!

次日,吴茂昆就和阿斯伯恩带着样品飞抵休斯敦,用更精密的设备重复检验这一结果。2月5日,朱经武将两篇论文寄往《物理评论快报》,16日在休斯敦举行的新闻发布会上宣布了发现。在2月初的《时代》周刊的照片上,朱经武手持一小块90K的绿色薄片,诱惑着同行的神经。但在新闻发布会上朱经武表示:新超导体成分的细节要到3月2日《物理评论快报》的文章正式发表才能公开。

出人意料的是,当地《休斯敦纪事报》的记者从休斯敦大学理学院院长R.温斯坦口中掏出了成分细节,只是几乎没有什么物理学家注意到这份地方报纸的报道。

中国方面的精力一度集中于重复70K的超导迹象,尽管有人提出掺杂和替换元素的设想,但由于条件不佳,烧样品的炉子不够,低温测量也有困难,未能立即着手。大约在1987年1月底,赵忠贤等人开始怀疑杂质问题——用较纯原料做出的样品,转变温度全在30K左右,而有70K迹象的样品所用的原料竟是仓库中1956年公私合营工厂生产的,杂质较多。当组里有人从《美国之音》听到朱经武发现90K超导体的消息时,他们反而放心了,这证明他们的工作是有道理的。

2月19日,赵忠贤小组在钇钡铜氧中发现了起始温度高于100K的超导转变。这一次,他们第二天就迅速写成论文寄出,21日就到了《科学通报》,但专利申请却因国外已申请在先没有成功。

中国科学家此时的另一项明智决定,是2月24日召开新闻发布会,正式公布了成果和新超导体的成分。次日就出现在《人民日报》头版的消息,无疑比《休斯敦纪事报》的影响大得多。也是在25日,美国东海岸的许多实验室提前看到了原定3月2日出版、刊有朱经武等人论文的《物理评论快报》。26日下午,朱经武在西海岸的加州大学圣巴巴拉分校也宣布了新超导体的成分。

一系列成果公布使全球对超导研究趋之若鹜的科学家茅塞顿开。听到《人民日报》的消息,美国贝尔通讯实验室的化学家J.M.特拉斯康猛然想起,自己早在1月3日就做好了5块钇钡铜氧样品,却没有进行超导测试。几小时后,他就发现其中竟有两块是超导的!论文赶在2月27日送往《物理评论快报》编辑部,虽然信差赶到时已过17点的下班时间,还是设法吸引了一位迟走的工作人员注意,在论文上盖上了2月27日收到的印章。

2月18日到19日,在日本伊东市举行的一次会议上,也有人宣布东京大学的水上忍领导的小组发现了一种临界温度高达80K的新超导体,但也未公布成分。2月23日寄到《日本应用物理》杂志的论文直到4月才发表。

实际上,当时的氧化物超导体非常捉弄人,有时一块样品只有1%的部分是超导的。掌握成分并不等于掌握准确比例,赵忠贤小组为此用了大约3个月,弄清准确的氧含量的时间就更长了,对所有研究者都是这样。

清华大学科技与社会研究所的刘兵教授曾专门研究超导史,他这样评价这场竞赛:“不仅在意识上有对诺贝尔奖之类荣誉的竞争,更有潜在的巨大商业价值的诱惑,竞争名次和优先权的时间标度甚至以小时计,而且已不像通常那样按论文发表的日期先后,各种大众媒介也成了重要的传播手段。”

结果,1987年度诺贝尔物理奖授予了缪勒和贝德诺兹,获奖理由为“发现新的超导材料”。对此,一种解释是其他人的发现均在1987年1月31日提名截止后才宣布。无论如何,这也免除了众多可能的争议。多年后赵忠贤谈到:“如果当时国际交流的经验和实验条件能够更好的话,我想我们能够做得更好。”

喧嚣与寂寞

《自然》杂志认为:超导是一个高风险的基础科学如何进展的绝妙例子。1986年到1987年短短一年多,超导起始转变温度提高到了100K以上。美国政府专门成立一个委员会支持应用,包括军方在内的资金源源而来,按捺不住的麻省理工学院教授格里高利·尤里克和3个同事还创办了美国超导体公司。

然而数年后,随着新超导体的局限逐渐暴露,《纽约时报》的标题失去了耐心:“超导的希望开始暗淡——没有一种新超导材料能承载大电流,它们遇到大磁场,都不再超导。”从1994年开始,最高纪录就在164K停滞不前,距离室温还有接近一半的路程。格兰特指出:迄今没有一个公司靠出售高温超导产品赢利。更重要的是,高温超导的机理一直没有满意的解释。

刘兵这样看80年代的超导热:“这个突破并不基于很深的理论理解,掌握大致的技巧后,一段时间内也不要求过高的实验条件。中国遇到很快与国际先进水平接轨的项目不容易,加上应用前景和诺贝尔奖,普遍关注很自然,但政府倒并未刻意加剧诺贝尔奖的期盼。过于乐观的期待未必来自专业人士,对他们来说,基础向应用的转化难度未必比实验室突破更容易。值得反思的是,有突破才会得到加大支持,加大支持后是否一定能继续突破?”

<p "="">目前,超导材料已经应用在可控核聚变装置、医用核磁共振仪和移动通讯地面站的滤波器等领域,超导电机、超导探矿设备、超导心/脑磁图都有了样机。从2001年至今,稳定的新型高温超导材料二硼化镁、可成为超导体的塑料和接近超导电性的碳纳米管在日本和美国被陆续发现,我国的载人高温超导磁悬浮试验车、340米铋系高温超导线和纳米超导线也相继问世。中科院物理所超导国家重点实验室主任闻海虎透露:“现在物理所近30%的人直接或间接涉及超导方面的研究。”中国科学家的目标是:20年内形成我国的超导高技术产业。在今年的回顾会议上,朱经武也表示:“现在,理论上和实验上都没有证据表明室温超导不可能。”他预测,10年内高温超导产品就可能影响能源工业。贝德诺兹认为:1986年到1987年的经验表明,一个寂寞的研究领域完全可能出现飞跃。只要有新的发现,这一领域就能再次活跃,不管是通过偶然的运气还是别的。

(感谢清华大学刘兵教授对本文的大力帮助)

专访中科院物理所学术委员会主任、著名超导专家赵忠贤院士

三联生活周刊:1986年之前中国的超导研究是什么样?

赵忠贤:国家认识到低温物理是科学与技术的一个重要方面,有潜在的应用前景,还是比较支持。大约是1950年,在钱三强倡导下,国家给了10万块钱建低温实验室。中科院物理所1956年制成液氮,1959年制成液氦,为后来很多成就奠定了基础,但具体有什么用当时不知道。现在看,钱花在那里是有远见的,超导研究即使在“文革”中间香火也没断。

三联生活周刊:你是怎样开始超导研究的呢?

赵忠贤:我大学学的是低温物理,1964年到物理所就搞超导薄膜,1975年去英国进修超导。“文革”结束前,我开始推动探索高温超导,从1976年底到1986年11月的6次全国会议,我是积极组织者,但也不是我一个人的关系。

三联生活周刊:是什么促使你在1986年着手实验?

赵忠贤:那年4月,《美国应用物理》杂志的文章我没有信,9月底看到缪勒说的,我信了。正是在以前的交流和积累基础上,我才看到它的价值,虽然他们的数据不是特别漂亮,我当时的理论依据也不完全正确。那时也没什么钱,实验条件非常差,测量系统也要从头建立。我自己找了几个合作者,包括搞材料的老同学陈立泉,炉子通上电就开始烧样品。其实那之前两年超导材料实验室已经解散了,这样只能做小事,四五年后又恢复。后来队伍就大了,13个人,最热闹时差不多全所都参加,全国最多时上千人搞,没想到后来的轰动。

三联生活周刊:轰动是怎么来的呢?

赵忠贤:我们先重复瑞士人的工作,人家的方子,但在更高的温度(70K)有超导迹象。当时我出差了,告诉他们抓紧,日本也有人在做。他们看到电阻掉下来,很激动,就报上去了。一登报,就有压力了,国外也看到了,觉都没法睡了。我出差回来一进实验室就没回家,后来发现按原来的方子重复起来很困难。

三联生活周刊:怎么取得突破的呢?

赵忠贤:关键有三个:判断这个方向值得做,观察到迹象,想到可能是杂质在起作用。想到杂质,就不要太多学问,只要有科学激情,思想解放,肯干,都能想到在同一族元素里找。当时学生、工作人员都在想掺什么东西。2月19日的78.3K是在好多样品里找到的两块,实际上也不是合理成分,烧出来的不均匀,砸碎了才测到的。

三联生活周刊:想过成功以后的事吗?

赵忠贤:我们当时没想。第一个看到的是瑞士人,打开这个窗户的人是最重要的,我们是最早认识到这个方向有道理的人之一。后来认识到杂质,又在推动发展过程中起了一些作用。今后第一个找到室温超导体的人也将是贡献最大的。当时是改革开放初期,没有经验才把成果捅到报纸上,但也没有诺贝尔奖之类的压力。这是我们多年追求的目标,当然希望废寝忘食地做,也希望国家能走在前面。

三联生活周刊:你现在如何看当时的成功?

赵忠贤:实际上,竞争中间的窗户纸捅破了,谁先做出来算谁,水平高低不是主要的。把时间纠缠在贡献大小上没多大意思。脱颖而出后,学问再逐渐增加,方法也就多了。

三联生活周刊:超导现在的应用前景如何?

赵忠贤:与激光比,超导切入人民生活的太少,大家最期望的应用还没成为工业现实,但它不可能没用。从发现到现在,这一领域已经给了4个诺贝尔奖。现在除了大型科学装置,应用还不够广泛,主要是由于成本、可靠性和复杂性等问题,工业界和国防领域还不大接受。

三联生活周刊:你怎么看“目前超导处于大规模应用的前夜”的说法?

赵忠贤:实事求是地讲,只有接近低成本、高质量的工业应用才能这么说。但不管怎么说,只是时间早晚的事。 研究超导温度变迁