赛马“起跑”

作者:三联生活周刊

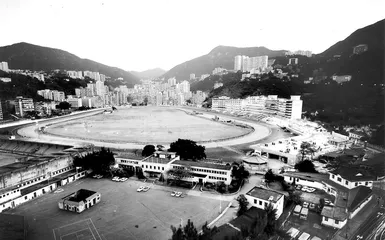

( 1970年,香港跑马地马场 )

从黄泥涌到“快活谷”

花两块钱搭上电车,就可从车水马龙的中环到达跑马地。电车绕跑马场一周的环形马路,就是黄泥涌道——名字虽土,层次却很高,尤以赛马场和香港地产标杆的高档住宅区而闻名。记者来的这天正有一场夜马赛,这样的日子,警队会和马会合作,将附近交通改道,以免从四面涌来的马迷导致交通堵塞。

150年前,英国人刚踏上香港土地时候,也是沿着这样的路线,从当时的高档住宅区——中环,来到这片未经开垦的荒地勾画马场蓝图。

当时这里是一个遍布稻田和菜地的村落,一条围绕着农田的用以灌溉的小涌,经鹅颈湾入海,故名黄泥涌村。初驻港的英军不少染上疟疾而死,死后即葬于这附近的山边,因此这里又有了一个新名字“快活谷”,与伦敦附近一处坟场的名字相同,含有“极乐世界”的意思。别无平坦土地可选择之下,香港的第一个马场就选址在这个坟场、农田、沼泽结合的地方兴建了。最初建的只是一条土跑道,从当时的一幅风景画可以看出,跑道的前景是坟场,马棚用竹子搭成,马场正中是一片低洼地带,当时还未填平,仍可见水光掩映。

香港有记录的第一场赛马于1945年在薄扶林举行,就在跑马地马场建成的前一年。当时的赛马还是“周年大赛马”,一年只有一次,赛马日是每年的盛大节日,马场变成嘉年华,场内旗海飘扬,军乐队演奏时而轻快、时而激昂,处处洋溢着节日气氛。当时一个英国人曾记录了这样的盛况,称这里太太小姐们的伞多如天上繁星,蔚为奇观。“从高处往下看,这里仿佛堆满了会活动的蘑菇,而且颜色花花绿绿,也许说是伞菌更加贴切。”香港赛马会发展事务执行总监麦建华对记者说,20世纪初一些大户人家的女儿,一年会做5套新衣服,因为一年中有5天是赛马日,要盛装打扮给人看的。

( 1939年,香港狩猎赛马会的一次狩猎活动 )

( 1939年,香港狩猎赛马会的一次狩猎活动 )

当时马场是香港为数不多的华洋共处之地,虽如此,这种共处还是有着明显界限的。根据《时报》记者佐治库克的描述:“宏伟的看台上挤满了名媛俊彦,有穿着笔挺军服的,有穿着骑师彩衣的,也有的穿着宫廷式长裙,有的穿着燕尾服配大礼帽,还有少数能混入洋人圈子的有钱华人,穿着丝绸马褂或旗袍,好不热闹。在只需一先令入场费的普通看台,人们的打扮则较为朴实,除了大部分是华人之外,还有商行的初级文员、军人、东印度炮兵、海军军官等。这里的女士也较多,因为可以借此炫耀她们的时髦服饰,于是纷纷赶来捧场。”真正的马迷们,则纷纷抢占“大石鼓”附近的有利地形,从那里可以清楚看到群马向终点冲刺的紧张场面。昔日播音员经常在赛马报道时提到这一标志物,如“经大石鼓,跑完一圈,最后抵达终点”。

随着马场的兴建以及赛马的不断增多,快活谷周围的建筑逐渐多了起来。每逢周六下午有赛事进行,马场周围的住宅阳台便成了观赏赛马的绝佳地点,甚至连住在养和医院的病人也走到病房阳台上,观望成群结队的马迷怀着兴奋的心情,摩肩接踵地步入马场。由于赛马,黄泥涌成了真正的“快活谷”。

( 1927年,跑马地马场的看台 )

( 1927年,跑马地马场的看台 )

关于英国人为何将赛马活动带到所统治的世界各地,一种说法是,一进马场,不分国籍,不论贫富,大家都有一个共同的目的,即寻求下一场赛事的头马。在相当程度上,模糊了等级界限,哪怕这是一种幻觉。而无论社会如何变化,马迷总是希望“马照跑”,因此也可以起到社会稳定器的作用——越是马迷多的地方,越不会有破坏。

“火烧马棚”和华人参与

赛马场一派欢喜的节日气氛中,早种下了隐患。1884年,香港马场初具规模,成立了香港赛马会。这时的马会,由清一色的洋人主持,不许华人参加——标明了赛马场上的等级。

1918年2月26日,跑马地又是一届周年大赛,恰逢农历新年,马场人山人海,盛况空前。人们正想挤往二层看台,令原本就不甚牢固的竹木看台摇摇欲坠。突然间,一座马棚像纸牌般倒下,人群被压在一层层的竹枝下面。更不幸的是,棚架下摆放了一些熟食摊子,整座马棚随即燃起熊熊大火,火势一发不可收拾。麦建华说,他当时还是小孩子,爸爸的一个朋友当日就在场,早上去,中午回家换衣服了,结果再回来,就进不去了。

这场大火仅烧了20多分钟,却使600多人葬身火海,这就是震惊中外的“火烧马棚”惨案。遇难者中,除华人外,还有少数印度人,一两个葡萄牙人,没有一个英国人。他们也是因为没有资格进入英国人的水泥看台,才遭此厄运的。韦基舜对记者说,这一惨案深刻投射出当时香港的社会分层:英国人为一等,然后是葡萄牙人、印度人,末等才是华人。

1921年的“省港大罢工”是这种社会情绪长期积压的一次爆发。华洋对峙,势同水火。英国人为了笼络华人,把看台统一起来,不再区分华人和英人看台。马会也开始接收华人为会员。此外,也开始有华人马主以及从中国沿海商埠来香港的华人骑师。

但普罗大众仍然没有加入到赌马行列。赌马一直属于只有“洋人”和少数上层港人参与的高级娱乐活动。主要是因为费用太高,一张公众席的门票要1港币,当时可以用来吃4个大菜,一张下注的马票至少5港币,相当于当时普通市民一个月的伙食费。直到本世纪50年代以后,随着费用的相对降低,赌马才逐步成为大众化的活动。

还有另一个问题,当时与赛马相关的人名、马名、骑师都是英文,马会发出的通告和文件也如是。比如,当时“独赢”被华人叫做“温拿”(winner),而位置则被称为“皮里士”(place)。后来,马会允许用中文命名,这才激发了华人参与赌马的兴趣。

“一桩生意”

初期的香港赛马仅仅是体育比赛和社交活动。1890年,香港开始举办赛马博彩,从此这项娱乐活动具有了赌博意义,赛马也被称为赌马。19世纪末期的赌马,只是骑师与骑师之间,马主与马主之间的“牙较赛”,或赌一支香槟,或赌一客晚餐之类,仅仅是种娱乐。这样的情形,维持了十几年。

到了20年代,业余赛马时代终结了。一些诸如大卫沙宣般的马房班主,为了称雄马坛,不惜大撒金钱,并亲自上阵策骑。这种手法逐渐扭转了昔日群雄逐鹿的局面。当时很多人认为他的手法违背了运动精神。《上海先驱报》这样描述当时的情况:“大部分马圈中人都把赛马视为一桩生意,那些绅士骑师谨慎地把投注记录下来,然后又彬彬有礼地在马圈与人交换情报……”赛马不再纯粹讲求运气了。

并不是所有人都赞成赌马。1892年,时任港督的罗便臣爵士携夫人和女儿前往马场观战,并下令马场之内不得有赌博活动。此言一出,马场顿显萧条。据报道,有些市民为了抗议,专程在赛马日去看,但一入场就离开。这种状况维持了两年之久,直到1894年,经多番讨论和游说,博彩活动才得以重见天日。他的继任卜力爵士也曾下令禁赌,但遭到马迷的强烈反对,只好取消禁令。

“马照跑”的香港写照

现在的跑马场已找不到一点当初黄泥涌的影子,四周的山上是全香港最贵的楼,因为半山空气清新,下山又方便去看赛马,或去铜锣湾商业区。3月25日是赛马日,一早赛马就被从沙田的新马场运到跑马地休整。

晚上的这场夜马吸引了很多人来观看,看台基本爆满,投注室也挤满了聚精会神投注的马迷。但让人意外的是,无论上一场比赛的赛果如何,马迷们都心平气和,赛场内秩序井然,他们又马上投入到下一场投注中去了。

现在,赛马已经在香港跑了150多年,马迷占香港人口的1/3,哪怕战争时“木马”上阵,赛马也从未间断过。而马会也是香港最大的纳税人,像维多利亚公园、香港科技大学等著名机构都是马会兴建的。150年“马照跑”是香港的象征,“财富论坛”来香港也专门在马场设了专场。

麦建华说,因为香港的“空间”小,1000平方公里面积,600多万人使人们总有一种强烈的压抑感。赛马,可以使人们宣泄郁闷,舒缓紧张情绪。就像他,从小就喜欢看赛马,尤其是马出闸的场面。另外,香港是一个商品经济极其发达的城市,投机心态是与生俱来的。现在赌马的“门槛”很低——10块钱,作为“博”的一种,以小博大,发运气财,正符合香港人的心理。赛马在香港150年的繁荣,或许连最初将它引入的英国人也想不到。 香港赛马快活谷马会起跑赛马英国人