超现实主义者布勒东

作者:苌苌

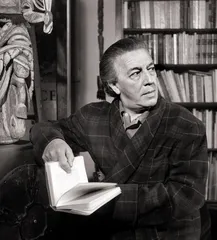

( 安德烈·布勒东 )

上海人民出版社翻译出版了一套19至20世纪上半叶法国著名诗人传记,包括雨果、缪塞、艾吕雅、魏尔伦、奈瓦尔、波德莱尔、兰波(待出)等,其中,特别让人感兴趣的是《布勒东传》。因为其他人都有诗集、著作在国内翻译出版,唯独布勒东——这头超现实主义的领头羊,在中国没有任何直接与他有关的出版物。然而,在其他各种与超现实主义运动相关的读物,如《超现实主义者的生活》、《巴黎的盛宴》等书中,他的名字不仅经常出现,而且地位很重要。还有就是艾吕雅在他的诗集《为了不死而死》的卷首写道:“为简约起见,我将本人的最后一本书赠与安德烈·布勒东。”同时期的作家雷蒙·奎努以布勒东作为小说《奥黛尔》中一个男主角的原型,这样的例子不胜枚举。

这本传记读起来,不如那些记述上世纪20年代巴黎超现实主义团体的奇闻逸事的书风趣,缺少优美的文笔、活力和情感刻画,像一个编年档案史。在平铺直叙中,一个矛盾重重但又非常有主心骨,花心但又非常重情感的布勒东逐渐被一些事情拼凑出来。如果想知道,阿拉贡、艾吕雅这些如今说来也都是名垂青史的诗人,以及“达达”创始人查拉为什么都慑于他的威望,团结在他的周围,而反抗他的人则被历史遗弃,大约能从这本书中找到一些答案。

布勒东和超现实主义

布勒东出生于1896年2月19日法国奥恩省的一个工人家庭,但因为更喜欢2月18日的星象,他通常对外把自己的生日说早一天。布勒东和母亲的关系很糟糕,他的母亲生性专横,认为这个儿子有辱门风。家里把他送去当地最好的理科中学读书,但他却只对诗歌感兴趣。18岁时,他去求见大诗人瓦莱里,诗人问他为什么喜欢写诗,他说因为想得到某种意境,这种意境令他的身体“局促不安,就像风标扎在太阳穴上”。此后10年,布勒东都主动地接近瓦莱里,但当瓦莱里重新拿起传统诗歌的创作并当选为法兰西学院院士后,他就把这个偶像抛弃了。

上世纪20年代初的社会文化背景是,自17世纪伽利略和笛卡儿奠定现代物理基础之后,理性便成为唯一正统的通往真理的方式,想象力完全被屏除于智力活动之外,人们早就忘记了曾经的中世纪文学是多么浪漫。尽管布勒东等人所推崇的诗人兰波带来了一股浪漫的反抗之风,但远远不够他们所期望的精神解放。社会则由于战后通货膨胀有些混乱,这样的压抑气氛导致了“达达主义”的诞生。“达达宣言”刚出来时,的确令布勒东兴奋了一阵,但这场极力主张摒弃一切文化艺术传统的运动似乎不是他真正想要的。布勒东和妻子西蒙娜第一次会面时,西蒙娜在做完自我介绍后,立即对他说,“我不是达达主义者”。

( 《布勒东传》 )

( 《布勒东传》 )

“布勒东说‘我也不是’。”西蒙娜后来回忆道,“他脸上挂着特有的微笑。在生活中,每当他对自己的学术倾向有所保留时,他就会这样微笑。”

相对其他同伴,布勒东更有决断力,人们了解他的脾气,深知一旦他决定的事情就绝不可能更改。布勒东对各种新潮理论迅速做出反应,合适的就在他们中间普及消化,比如当时刚出现不久的弗洛伊德的精神分析法、爱因斯坦的相对论和共产主义思想。对先锋艺术,他有独到深刻见解,艺术家们聚集在他的工作室热切地想和他讨论文艺,他对当时尚属先锋的艺术家恩斯特和毕加索分别做出了最早的重要的艺术评论,而他自己的文学才能绝不输于这个小圈子的任何一个人。然而他比众多才华横溢的艺术家更适合成为中心人物的,似乎还因为他比别人更多了一份“众人皆醉我独醒”理性。

那时,超现实主义者热衷于一些寻找原生精神力量的实验,像催眠术和通灵,或者记录梦境。催眠术是通过特殊手段进入无意识状态下的对话。

一个问:“野兽什么样?”一个答:“蓝色丝带我温柔的流浪者。”这种对话给他们的文艺创作带来了新的灵感。但是问题也随之出现,每次实验之后,参与者都好像经历了一场大病似的精力耗尽。布勒东最早意识到——这就像长久以来的心理实验一样,虚伪的问题肯定会卷土重来。果然有的实验者为了显得比别人有才,竟然有意识地匍匐着去吃狗食。“如此故弄玄虚,人的尊严哪儿去了?”布勒东一嗅到不对劲,就及时把大家从悬崖边拉了回来。

超现实主义者雅克·巴隆说:“如果没有布勒东,超现实主义者们将永远不会形成一个小团体,因为超现实主义根本不会存在。”和志同道合的妻子在一起,布勒东是个深居简出的人,最常去的地方就是西拉诺咖啡馆。而同时期的诗人比如像阿拉贡那样的,则整晚在酒吧游荡,过着放荡不羁的生活。或者像艾吕雅那样的不幸的丈夫,他和恩斯特爱上同一个女人,而这个女人喜欢恩斯特更多一些。作为这个小团体的首领,布勒东并不喜欢替伙伴们做决定,而是督促他们要相信自己,超越自我,最终能表现自我。他注重实际,总能抓住适当的时机将更多人团结在一起。当注意到实验超出极限时,他又能够及时出手避免恶果发生。

他有所保留地没有成为别的运动的积极追随者,终于使他们自己成为一个中心。28岁时,布勒东发表了《超现实主义宣言》,标志着超现实主义正式诞生。超现实主义虽然继承了达达主义的“否定主义”,但不是纯粹的反抗,更多依靠精神心理,寻求新的想象力源泉。1969年,布勒东去世3年后,这场运动才正式宣告结束。

布勒东和《娜佳》

1927年前后,布勒东和第一任妻子西蒙娜的婚姻经历7年之痒,并且最终没扛住。布勒东想使夫妻之间更加透明,向西蒙娜坦诚他的外遇经历并试图向她倾诉爱情的痛苦。这种做法似乎符合超现实主义道德标准,或者说至少布勒东是这么认为的,反正这标准是由他来定的。但是这样的关系要看在西蒙娜的宽容大度的分上,而这位西蒙娜的心力显然不能和那位姓德·波伏娃的同日而语。西蒙娜表面看起来坚强、大度,非常信任布勒东,实际上她忍受着失望的折磨,觉得正在亲手毁掉自己的生活,于是就和别人好了,再也没有回到布勒东身边。而布勒东喜欢的另一个女人则脚踩两只船,又或者转而追求他人不成功,布勒东时常陷入爱情的痛苦之中。布勒东是个生性浪漫,但也情感深厚的人,他的情绪不像以前那么稳定了,有时和女孩初见面就向她求婚。

在那段混乱的日子里,对布勒东来说,最具超现实主义色彩、最感人的插曲就是邂逅娜佳。虽然两人只有10天短暂相处的时光,但她启发布勒东创作了超现实主义名著《娜佳》(策划这套诗人传记的世纪文景出版公司买下了布勒东所有著作的中文版版权,到年底,大概能看到中文版的《娜佳》)。

之前,布勒东一直在超现实主义宣言中大肆批判小说。提出反仿真,反写景,《娜佳》最初被他叫做散文,但最终归于小说类。不禁让人好奇它会是什么样。1962年,布勒东指出这部作品遵循两个“反文学”原则:首先它用大量照片、图画代替了文字;其次它模仿精神病医生检查病人的询诊方式,使作品风格自然,不受约束。故事采用非线性结构,也是非内省式,非心理分析式的,时间背景模糊,混杂各种元素和片断。布勒东给照片都配上图解,比如“我经常走的街道”等,还附有娜佳“画”的非常诡异的画,布勒东尝试把假的写真,真的写假。

超现实主义者最感兴趣的是两种女人:孩子气的女人和女巫,而娜佳就是两者的结合体。小说描述布勒东在街头遇见穷困的少女娜佳。“娜佳”(Nadja)是她给自己起的名字,在俄文里是“希望”的前缀。她给布勒东讲述凄惨的身世,布勒东被深深感动了,一再约她见面。在布勒东笔下她的神秘气质越来越强烈,他们走进餐厅,侍者被她吸引打碎11个盘子,而娜佳早已经见怪不怪。她自称是游荡的灵魂,充满想象力与非凡联想能力,抗拒一切习俗与价值观,颠覆疯狂与理性的边界。总是给布勒东带来种种无心的暗示,而布勒东又是个超级迷信的人。另外值得一提的是,布勒东以“我是谁?”这个问题建构整部作品,超越了超现实主义的原有格局。小说最后一句话——“美可能是痉挛性的,也可能不是”——已经具有后现代主义者模棱两可的特征。

《娜佳》首印才300本,布勒东很快就花光了预付稿费。差不多整个中青年时代,他都是在拮据中度过。放弃学医走上文艺道路以后,他就没有了其他挣钱的本事。他曾经说,“活着,去战胜由此产生的困难,这对大多数人来说是容易的,但让我无所适从。我觉得我已经把我所有的勇气、所有的力量、所有的希望都倾入到思想中了”。 超现实主义