文艺化总统

作者:于萍(困困)

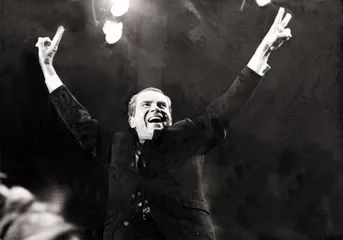

尼克松的形象太不统一了。当选前,他被称为“一位漂亮的黑发青年”,“内心积极进取,态度谦逊和蔼”。当选后他戴上一张五官突出、难以复制的人皮面具,是个爱出汗的蹩脚演员,冷漠与傲慢的野心家。“水门事件”一出,他又成了眼睛冒火不甘退出的失败者。临终前几年,他则是苟延残喘的病人,发奋著述的策论报国者,一个经历了失败和放逐而变得老练和有人情味的人。每一阶段都形象鲜明,颇具戏剧性,颤抖着下巴,微驼着背来扮演他,简直成了所有演员的梦想。

2007年3月,又一部关于他的百老汇新剧上演,《弗罗斯特/尼克松》。接近结尾的时候,BBC老牌记者戴维·弗罗斯特的电话响了,他以为是女朋友问晚饭吃什么,说:“牛肉汉堡怎么样?”没想到是尼克松,他还喝了点儿酒:“唔,听上去不错。可我的医生禁止我再吃汉堡,只准我吃小奶酪和菠萝,他把那叫做‘夏威夷汉堡’。”即使喝了酒,尼克松也清楚记得打电话的原因,“水门事件”已无可挽回,他即将辞去总统,未来一阵子还给他面子的大概只有这位记者了。他接着问:“我……我没有打扰你吧?”

30多年,尼克松一直在打扰人们。虽然肯尼迪行为举止更像个电影明星,里根就是个电影明星,没有一任美国总统像尼克松那样被频繁文艺化。除了他本人狂爱看电影,写过不下6本著述,他出现在文艺作品中的次数首屈一指。大部分情况下是个符号,代表了一个时代的阴影。1982年的电影《失踪》讲的是一个左翼记者在智利被枪杀,尼克松的头像悬挂在美国驻智利使馆的墙上,大使在他的注视下对着记者的父亲撒谎。1975年的《洗发水》讲的是1968年大选,尼克松的形象出现在电视里,预示着美国的厄运。直接以他为主角的电影却好像每一部讲的都不是一个人。1976年直接反映“水门事件”的电影《惊天大阴谋》里,尼克松完全是群乌合帮匪的头目,更有名的是奥利弗·斯通的《尼克松》,开头一幕是尼克松辞职前的一个雨夜,他的办公室壁炉里有火,冷气空调也开着,即将告别总统职位的人蜷缩在朦胧灯影下的沙发里,受着这一热一寒的煎熬。到了晚年,失败激起了一股同情的暗流,他又努力变得亲和,好莱坞开始试探着拿他开玩笑。电影《迪克》把他恶搞成个连狗都不愿意闻一闻的“众叛亲离失败者”,动画片《辛普森一家》也经常拿他插科打诨。也不知道是文艺化帮助人们理解了他,还是他造就了这些文艺作品。作家菲利普·罗斯曾写:“他是那么奇特、古怪,叫人惊异,真希望他是我笔下的一个人物。”

“水门事件”前,电影作品中的美国总统都很脸谱化,要么圣洁如林肯,要么就是丧心病狂的恶棍。尼克松的出现使文艺化的总统有血有肉有性格。不像看上去那么强势,尼克松原来是个腼腆、笨手笨脚的人,当他努力变得讨人喜爱时又非常冷幽默(一个典型例子是跟某个记者套近乎,请人喝酒,他自己却不想喝。突然提高声调竭力显得热情地说:“我们来平分这杯酒吧!”)。他又羞于谈论私生活,一说到这个话题他好像不是成年男子,而像一个纯洁儿童在谈论忌讳之事。竞选时与肯尼迪的电视辩论是常见的桥段:俩人都化妆了,尼克松用的是Shavestick牌面霜,肯尼迪则是MAX牌的,后来MAX牌面霜打败了Shavestick牌。汗水涓涓流过尼克松的灰脸,他实在是个缺乏控制气场的蹩脚演员。总之,尼克松开创了小报式描绘总统的先河,他们成了一群另类名流族和没有隐私的政治明星。晚年的尼克松曾经抗议:“新闻媒介用显微镜审视一位知名人士是无可非议的,用直肠镜则太过分了!”可自他之后,总统们开始每天都迎接直肠镜的洗礼。克林顿是最大的“受益人”,除了成为八卦主角外,他在以尼克松为基础的“阴谋总统”形象上,又增加了新类别:通奸者总统。

<p "="">2004年,电影《刺杀尼克松》上映。讲的是1974年一个叫塞缪尔·贝克的失败者刺杀尼克松未遂的事。除了这次,记载中意图刺杀尼克松的还有1968年的三个也门人和1973年的“新奥尔良计划”,电影又引发了尼克松是否算是个伟大总统的争论。但演刺客的肖恩·潘却说:“这部电影反映了美国当时的现状,如同片中塞缪尔那样的失意者比比皆是。如今美国的贫困情况处于历史最糟阶段。而这要特别‘感谢’我们的现任总统布什。”电影上映时正值布什参选,这次尼克松成了影射布什的工具。3年没到,“刺杀布什”的电影《总统之死》也出现了。电影虚构了2007年10月19日布什在芝加哥被一叙利亚刺客枪杀的情节。电影完全用新闻镜头剪接,如同一纪录片,可里面还有好几个角色由演员扮演,又像是个故事片。CNN等电视网络抵制过电影广告,但来自英国的主创们却强调,这不是号召大家刺杀布什,而是期望模仿《刺杀尼克松》引发现世思考。这个电影唯一让人思考的是刺客身份,以前杀死美国总统的都是美国人,如今却变成个外国人。“9·11”影响深远,此后美国人都变成和平主义者,外国人都成了疯子。也当上了电影主角,布什却不敌尼克松。他依然是个跟老父亲一样智商不太高的人,经常被漫画成只猴子,喜欢说错话,他苍白的形象与尼克松相比就像个跑龙套的。尼克松的文艺形象难以企及,这个布什电影多半被谈论一阵就忘了。只有一小撮人会牢牢记住,美国中央情报局,他们在今年的10月19日绝不会让布什去芝加哥。

20世纪30、40年代,好莱坞的领导人传记片喜欢塑造仁慈、宽厚、激情的总统,有时候甚至非常圣洁。林肯是这一形象的代表:1930年的《亚伯拉罕·林肯》温和敦厚;亨利·方达在《少年林肯》(上图)中的表演又颇具魅力;1940年《伊利诺斯州的林肯》又赋予了他丰富的内心。1939年的《民主万岁》中有个虚拟总统,他可能是美国人心中最理想的总统:形象端庄,为人耿直,处事正派,对宪法和《独立宣言》坚定不移。

60年代,麦卡锡时代和冷战让好莱坞充斥着“红色恐惧”。电影里的总统突然变得阴谋多端起来。1962年的《华府千秋》和《满洲候选人》中的总统都是阴谋小人。猪湾事件、柏林墙和古巴导弹威胁在电影中均有反映,以1964年的《核弹狂人》和《五月中的七天》(上图)为例,电影中都有个绝望阻止导弹发射的总统,最终还是失败了。

70年代以后,“水门事件”宣告了总统在电影里再也找不回清白了。直接反映此事的有1976年的《惊天大阴谋》(上图)和1995年的《尼克松》。此后电影中的总统奔一个路子而去:政治上一定有阴谋,性格要么乖戾暴躁,要么私生活不检点。1993年的《真假总统》,1995年的《美国总统》和1997年的《摇尾狗》塑造的都是一类总统——性饥渴的通奸者。有意无意地讥讽了克林顿。政治阴谋如《华氏911》;伊斯特伍德的《绝对权力》,总统甚至成了杀手。遇刺成了时髦题材——《刺杀肯尼迪》、《刺杀尼克松》、“刺杀布什”的《总统之死》。唯一异数是《空军一号》里哈里森·福特扮演的神勇铁金刚大力总统,刚毅果敢更给人暗示,这是虚拟人物,现实中根本不存在。

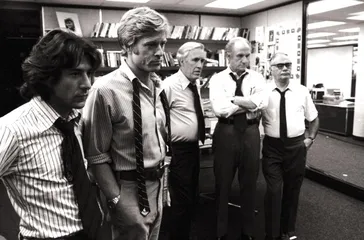

( 1962年的尼克松 )

( 1962年的尼克松 )

( 电影《刺杀尼克松》剧照 )

( 电影《刺杀尼克松》剧照 )

( 《总统之死》中布什遇刺的一幕 ) 尼克松美国电影总统

( 《总统之死》中布什遇刺的一幕 ) 尼克松美国电影总统