黄浦江的上海

作者:王恺

( 特定的地域环境,使上海形成 了独特的中西交融的海派文化 )

1846年的黄浦江码头:面向大海

1832年,根据自己教名的谐音,取了个古怪中文名字“胡夏米”的英国人林赛负责东印度公司的商船“阿美士德勋爵号”从澳门北上,想在“不友好”的广州之外寻找中国新的通商口岸。他们2月26日从澳门起航,经历四五个月后,才到了上海。

在英国学者鲁伯克关于“鸦片飞剪船”的研究中,可以想象出“阿美士德勋爵号”的外貌:这是一艘506吨的巡洋舰,虽然也和当时多数中国船一样,使用风帆作为动力,但船头呈尖形,行驶非常迅速。名义上的船长是礼士,但30岁的东印度公司职员林赛和他的传教士朋友郭士立才是这船上的灵魂。后者是当时屈指可数的中国通。

当时上海流行的是“沙船”,这并非运沙石的船只,而是一种特殊的在上海及周边地区行驶的船只,吃水浅,船头为方形,速度不快,却是其时上海最流行的船只——作为南北贸易的中转站,当时上海拥有4000艘大小不等的沙船。

无论如何,类似于电影《启示》中的场景没有出现:上海居民并没有像印第安人一样,面对巨大的新式船目瞪口呆,他们反而欢迎这批外国商人的到来。按照上海学者罗苏文的研究,当时上海县和宝山县居民对“大西洋”货很是喜欢,以往钟表、眼镜只能从广州转运进上海,且数量很少,“装洋货的箱子都是假的”,而林赛的“阿美士德勋爵”运来了大量洋货,市民们的好奇心大大获得满足,围观者甚众。

( 保护历史文化遗产也是上海面临的重要课题 )

( 保护历史文化遗产也是上海面临的重要课题 )

早在“阿美士德勋爵号”尚未进入江苏海前,上海官府已经接到了浙江官员的告急咨文,声称此船可疑,结果6月19日到了长江口的“阿美士德勋爵号”找不到任何渔民引航,所以,进黄浦江的外国船第一次航行完全是在摸索中前进的。“当时黄浦江久未疏浚,并非现代意义上的商业河流。”

林赛他们一边和上海道台玩文字游戏,一边藏在吴淞口附近的芦苇丛中计算黄浦江中往来的船只,“一周之内就有400只船进入上海县城”。这是最值得通商的证据。18天后,“阿美士德勋爵号”离开了上海。

( 怡和纱厂 )

( 怡和纱厂 )

然而此时,上海能否成为近代中国最早的通商口岸还没确定,按照学者唐振常的《上海史》研究,林赛当时的眼光不仅在黄浦江,也在苏州河——他的结论是,英国人如果能在当时富裕的苏州自由贸易,则黄河和长江都可在掌握中,选择苏州还是上海作为未来口岸?上海社科院副院长熊月之说:“黄浦江入海,是外向的;而苏州河是通往内陆的河流,是内向的——选择哪条河流,确实决定了上海的未来命运。”

开埠前的上海是“小渔村”还是一个重要商埠?在中西方历史学界,似乎还没有准确定论,根据已有资料,肯定不像19世纪西方人所宣称的“小渔村”那样简陋,按照学者李天纲的研究,开埠前十六铺一带是上海的码头集中区,县城东门外,沿黄浦江,有多个码头,从码头往城墙下,是一条条细窄的专业街道:例如内外竹篾街、豆市街等。城墙外是兴旺而处于野生状态的商业市场,混杂着来自各地的移民。

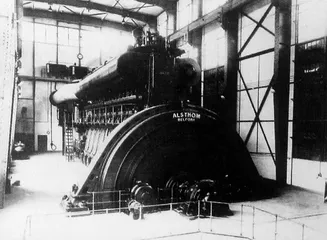

( 上海南市发电厂的前身法商董家渡发电所 内柴油发电机组 )

( 上海南市发电厂的前身法商董家渡发电所 内柴油发电机组 )

“但是,这些码头完全属于商业原始状态的产物,没有打桩,也没有疏浚的习惯,和现代码头距离甚远。”罗苏文说。这些码头宽仅几丈,最宽的东门码头也不过宽十几丈,基本用条石砌成,重载的沙船无法靠岸,只能就近抛锚,扛夫踏着几丈长的跳板上船卸货,唯一的被诗文称赞的大东门码头,据说很气派。罗苏文说,“但是,那种气派是为了官船停泊所用”。

此时的上海县在法国学者白吉尔的描写中,是“其貌不扬的”。1843年11月9日,离上海开埠还有9天,英国驻上海首任领事巴富尔来到上海。第一天,他和7名同伴还是睡在船上,第二天早上来到了县城里,开始四处寻找晚上的落脚地,他从前是英国陆军驻在印度马特拉斯的炮兵,被任命为驻沪领事后,当时的两江总督壁昌因为其官衔低而不肯与他谈判,只是派遣上海道台宫慕久与其协商开港事宜。

( 杨树浦水厂城堡式砖墙 )

( 杨树浦水厂城堡式砖墙 )

此时,还没有所谓上海港的完整概念,是巴富尔在谈判中确立了上海港的港界,从县城一直沿黄浦江到吴淞口,上海港于是拥有了直通出海口的空间范围。

1846年,因领事馆选址问题而与英国政府不睦的巴富尔离任,但他创造了租界内的“西人大会”制度已经成型,租界内的纳税者成立了“道路码头委员会”,专门整修自己居住的区域。也就在这一年,黄浦江上首次出现了西方人建造的两个码头,采用了传统的砖石结构,造价很低廉,每个仅100两纹银。紧接着,又一连建造了4座码头,但还是数量不够,大洋行纷纷自己建码头,怡和洋行拿到了第一张道契,在今天的北京东路外滩转弯处修建了楼房、仓库和私人码头,其他洋行纷纷效仿。这些码头的最大不同,就在于它们属于外向的码头——上海开埠,代表着中国的东大门彻底打开。

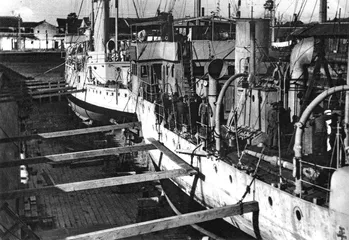

( 20世纪30年代,上海江南造船厂承制的轮船

)

( 20世纪30年代,上海江南造船厂承制的轮船

)

从开埠到1864年,根据新发现的“道契”材料记载,约有176个外国商人在上海活动,这些被记载下来的属“高尚人士”,经营咖啡馆的小商人和无固定职业的雇员不在记载之列。可即使是记载下来的高尚人士,仍被英国本土称为“穷恶人”,或者好听点的“港脚绅士”,他们都属于向东印度公司领取执照经营的小商贩。

以怡和洋行为例,其创办人詹姆斯·麦地臣最早在自己叔叔的印度公司当学徒,因为送信失误被赶出公司,正在他落魄街头的时候,东印度公司一艘轮船的船长收留了他,把他带到了广州,从事鸦片贸易的他发财后和查甸合作成立了后来著名的怡和洋行。

码头在不断创新中,使用栈桥的码头开始出现,这些栈桥伸入江中几百英尺,栈桥装点的江岸预示着上海港的兴旺发达——1849年,记载中的134名在上海的外侨已经开设了24家洋行,兴建了25所住宅。而这个数字,每年都在飞增中。

黄浦江就这样在与英国人的贸易交流中进入了现代化进程。

( 上海卢浦大桥

)

( 上海卢浦大桥

)

按照相关协议,不仅码头岸上的土地归西方国家所有,由于中国船按规定不能停泊在租界码头下,这里的江面也在实际上成为他们所有,也就是所谓的“水上租界”。而且,当时上海港务长都由外籍人员担任,第一任是美国船长出身的贝莱士。

这些来自西方的侨民开始逐步在心理上觉得黄浦江属于他们,1847年,英国驻沪的副领事罗伯逊对上海道在黄浦江上设立的简陋航标不满,他带着职员,包括后来成为英驻华公使的巴夏礼,驾着小木船,来到了黄浦江口的长江北岸,在最早容易发生沉船事故的地方竖起了新航标。

( 2003年10月31日,世博会官员在上海卢浦大桥上现场考察上海世博会黄浦江岸的会址

)

( 2003年10月31日,世博会官员在上海卢浦大桥上现场考察上海世博会黄浦江岸的会址

)

1860年,是栈桥码头退休而轮船码头兴起的时代,由于通往长江各口岸的轮船增多,很快,打桩的固定轮船码头开始出现,法国人建造了1649英尺的最大的轮船码头,每英尺造价8.5两白银,这座总价格2万多两白银的码头成为黄浦江上的巨兽,位置就在现在黄浦江畔的延安路到新开河一带。

而此时的外滩,在旗昌洋行的大班、美国驻沪领事代表金能亨的倡议下改变了功能,“这里是上海的眼睛和心脏”。它的功能是开辟为公共休闲场所,“是居民在黄昏漫步时能从黄浦江吸取新鲜空气的唯一场所”。他呼吁所有居民起来保护外滩,于是黄浦江的码头开始向两端和浦东迁移,虹口、杨树浦和浦东开始出现了大量外商码头。同治六年,也就是1867年,在《中日商埠志》中出现的浦东外商码头已经有10余个,一片荒芜的浦东也开始了城市化。

“以往很少出现对黄浦江赞美的诗歌,最多也就是赞美江上的云和江边的水,但是19世纪70年代的竹枝词里,中国的文人们既赞美岸边的高楼和煤气灯,也赞美江上的船只。”罗苏文说。

急速构成的大都市:江边的高楼 和贫民窟

“由于土地升值,所以外滩的建筑更新换代的速度非常之快。”罗苏文说,到了19世纪80年代,这里已经基本按照欧美流行标准建造房屋了,外滩现存最老的汇中饭店就是这一时期的典型代表,也是钢筋混凝土结构出现前最后的砖木石结构古典风格大楼。

1900年前,英国建筑师在上海拥有绝对优势地位,靠近黄浦江的洋楼大多是清一色的红砖或灰砖清水墙,镀锌铁皮屋顶。这一情况到了1900年后大为改观,德国设计师成了英国人的挑战者,1898年来上海的海因里希·贝克成为德国总会的设计者,1907年落成的德国总会高48米——英国人一统的局面顷刻为之瓦解,从那时始一直到20世纪30年代,外滩成为欧洲流行的各种新材料、新建筑和新设计的竞争地。

但是,外滩背后,或者近在咫尺的沿江地带并没有那么好运,一位1900年来中国的传教士首先发现了外滩附近,位于今天外白渡桥那里的贫民窟,“这些难民们用手边可以捡到的任何材料来建筑房屋,动物毛皮、芦苇和泥巴,旧木板更是大家需要争夺的材料,而印有肥皂广告的铁皮是高档的建筑材料。他们的孩子夏天裸露,冬天穿着衣服,成为黄浦江泥滩上的主人”。而1905年出版的英国人达温特著作的《上海旅行指南》把虹口和杨树浦的工厂区周围的简陋宿舍称为“真正的乞丐村”,这也是上海棚户区的由来。

按照美国汉学家卢汉文的解释,这是过速发展的大都市必然出现的贫民窟,20世纪初期,上海现代工业的发展给周围农民以极大的诱惑,也带来无数工作机会,可是大量的城市新移民既没有技术,也没有金钱,更缺乏良好的社会关系;另一方面,周围农村不断的天灾人祸,使他们把上海看成了梦想中的天堂。

江苏北部的大量农民在水灾和歉收的影响下不断涌入上海,他们在黄浦江两岸形成了自己的第一批居民点,开始时使用上文所说的各种废料建造一种上海人称之为滚地龙的窝棚,等到几年谋生下来,开始买得起竹竿和稻草了,再建设他们自己的棚户——20世纪初,江边的杨树浦、现在世博会会址的浦东白莲泾都是最早的苏北人聚居地。

即使是苏北难民中的幸运儿,那些工厂的女工们也被边缘化了,当时的报纸笑话她们,觉得她们喜欢穿着花花绿绿的丝绸衣服,绣花鞋,粉红或红色的长袜,包括其他各式鲜艳的配搭品,“形体殊不妩媚”,在当时,她们就不能和穿着典雅大方的苏南女工相比。

1932年沪江大学教授拉姆森调查后发现,住在工厂旁的棚户区的人们一般是不在工厂里工作的,他们往往是苦力、黄包车工人或者临时工,更大一部分人是无业的。这些居民最愿意生女儿,因为女性比较能够被当时上海最大的基础工业——纺织厂所雇佣。

卢汉文根据照片发现,当时黄浦江边的棚户区墙上喜欢写“人口平安”、“四季太平”之类的祝福语,或者带有实用功能的厕所指南,比起其他地区的“不许招贴”的标语,这些祝福要更温暖,“具讽刺意味的是,这些祝愿恰恰显示了这里居住人们的不安稳”。

相比之下,杨树浦工厂的固定工人生活就舒适很多,他们居住在远离工厂的石库门里,邮局、电车公司等收入较高地方的男工参加乒乓球、篮球、足球等球类活动,女工们仿照大世界的明星做头发,到虹口看电影,男女自由同居,“当时杨树浦的工人们的生活方式和消费能力,比起内地来的贫寒学生要高几个等级”。可是,这种好日子并不长久,随着上海人口的剧烈增加,20世纪30年代开始,本来供一户居住的石库门迅速分割成多户人家,最常见的改建方式是,底楼的堂客间进驻天井改为前后间,二楼的卧室改为前后间,天花板上搭阁楼而楼梯上多加了亭子间,一户石库门在上世纪30年代就分割成了七八户人家。而二房东成为当时人们的讽刺对象,《申报》上写道:谁是上海最狡猾的人?二房东是也。

一个急速膨胀的大都市不得不面对各种问题,尽管上世纪20年代上海是世界上最现代化的城市之一,有电、煤气、自来水和电话等,但是多数家庭的厕所只是一只马桶。每天早上起来倒马桶成为上海清晨的序幕,粪车催生了粪码头,黄浦江开始拥有了自己的若干座专门运输粪便的码头,在那里,一些农民船只等待着,以每车1元的价格将对水的城市垃圾运往农村做肥料。

在法租界,一个叫阿桂姐的女白相人和她的儿子自1910年后掌管了这里的粪便生意,他们拥有400辆车,承诺交给租界当局1.4万元后,垄断了这里的生意,雇佣了大约上百名工人,每月利润是1.4万元,阿桂姐是黄金荣的情妇,靠这门污秽的生意而发财的她,是上海“遍地是黄金”的传奇的最好注解。

<p "="">与此同时,黄浦江在20世纪早期成为一条真正的城市河流,运输着上海生活的必需品,也运走了大量的城市废弃物,吞吐量成为考量它的唯一标准。

中国与世博会

1851年开始,中国人几乎参加了从第一届开始的历次世博会。

1851年,中国丝绸、茶叶等在英国世博会上展出,一个临时在场参观的中国海员被作为中国人的代表,受到了维多利亚女王的接见,这是通过当时的一幅油画考证出来的结果。最早英商行买办徐荣村此时已经成为独立的丝绸茶叶商,他得知世博会消息后,把自家产的12包湖丝急运伦敦,刚开始由于包装简陋,没有人注意,后来经过层层粼选,“荣记湖丝”获得银奖。徐氏后代现在还保存着英女王的颁奖手谕。

1873年,中国政府授权中国海关负责参加在维也纳举行的万国博览会,当时中国海关控制在英国人赫德手中,他委派广州海关副税司包腊代表中国参加了世博会。这也是中国官方首次派人参加世博会。

1876年,参加美国费城世博会的浙江海关文书李圭是第一个由政府派出参加世博会的中国人,本次世博会的主题是“美国独立百年”,而他的任务是,“将会内情形及所见所闻详细记录,带回中国,以资印证”。归国后他写了《环游地球新录》,李鸿章为他作序。

1904年,美国圣路易斯世博会举办前,慈禧太后召见了邀请中国参展的世博会组委会委员,询问相关事项,正式决定参展,派遣溥伦贝子为总监督,1904年的世博会上,中国馆建筑采用了中国皇宫式的大屋顶建筑,金碧辉煌,但是展品都是一般的农业土特产。不过此时世博会的主题也不够世界性,例如本次的主题就是“路易斯安纳的百年发展”。

1915年,旧金山举办世博会,主题是庆祝巴拿马运河通航,所以叫“巴拿马博览会”。成立不久的中华民国代表团获得了众多奖项,其中流传最广的是中国成员摔碎茅台酒瓶而得到金奖的故事,但是按照专业人士解释,当时的金奖并不是最高奖,只能算纪念奖一类。其他获金奖的还有江苏余沈寿女士所绣的《耶稣像》,当时在世博会售价达1.3万美元;张裕公司的白兰地也获得金奖,就此改名为“金奖白兰地”。就此也留下了中国参加世博会展览土特产的传统。

“二战”后历次的世博会,1958年、1964年、1967年、1970年到1974年都是由中国台湾地区参加。1970年的大阪世博会算是世博会的一次里程碑,主题是“人类进步与和谐”,其中日本的太阳塔代表着新科技时代的来临,但是台湾地区参展的还是传统的宫妆舞蹈和土特产品。

1982年中国大陆正式参加美国诺克维斯克举办的能源世博会,并于1993加入了国际展览局,成为其第46个成员国。1999年还成功举办了专业性的世界博览会——昆明世界园艺博览会。 上海世博会世博会中国馆上海黄浦江码头